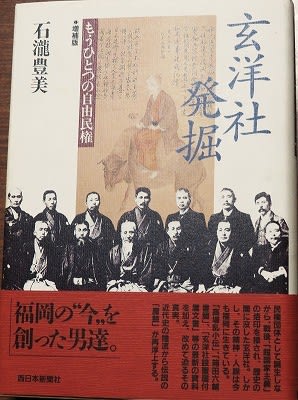

明治維新が終わって間もない、明治12年(1879年)福岡に「玄洋社」が誕生した。その顔触れを見るとそうそうたる人脈と幅広いビジョンを持った活動に目を見張る。事実上歴史に抹殺されたその歩みを発掘した、石瀧豊美『玄洋社発掘 / もうひとつの自由民権』(西日本新聞社、1997.8)を読む。

民権運動といえば高知の「立志社」が有名だが、「玄洋社」の名前は知らなかった。オラの生齧りの知識からは壮士的な右翼組織くらいにしか思えなかった。

しかし、その社員名簿や関係者には地元の実業家・政治家に根差した人脈が多いことがわかった。総理大臣になった広田弘毅、吉田内閣のときの副総理で朝日新聞福社長・緒方竹虎、作家夢野久作の父であり政財界のフィクサー・杉山茂丸。

日独伊三国同盟を支持していた衆議院議員・中野正剛は、日本のアジア主義は白人の帝国主義に対抗するものの「別個の帝国主義」の傾向を持つとして、独裁的な東条英機と対立する。学生だった竹下登は中野正剛の演説を聞いて感動し政治家を志し戦後総理となった。柔道家で黒龍会主幹の国家主義者・内田良平は、フィリピンのアギナルド・インドのボース・中華民国の孫文らの革命運動・独立運動を支援する。

知られていない接点として、中村天風は「玄洋社の豹」と言われるくらい狂暴だったが頭山満に預けられ、その後軍事スパイとして満州・蒙古で暗躍、戦後は自己啓発の思想家として松下幸之助・稲庭和夫や松岡修造・大谷翔平らに影響を与え実業界やサラリーマンにファンがいまだに絶えない。かくのごとく、オラが知っているだけの著名人を挙げたが、福岡県人なら玄洋社に関係するもっと多くの人脈を羅列するに違いない。

注目するのは、地元の代議士・警察・侠客・経営者・県知事・格闘家・ジャーナリスト・軍人・医者・大学教授など多様な階層からの人物が参集し、その一部は、藩閥政府への対抗とする萩の乱・福岡の乱・秋月の乱などへ元士族が命がけで参加している。

外務大臣だった大隈重信を暗殺しようと爆弾を投げ未遂事件を起こし、右足切断の重傷を負わせたメンバーもいたくらい武闘路線も断行していた。それらの活動は戦後のGHQににらまれ右翼団体とされ解散させられた。そうした活動の資金は、炭鉱経営に着手していたことにある。その経済面への突っ込みがあると本書労作の価値もより高く評価されると思われた。

本書増補版の表紙中央には玄洋社を産み出したと言われる眼科医の女傑・高場乱が牛に乗っている絵がみられる。そして彼女の「小伝」が章立てに加えられている。というのも、母屋の治療院の離れに弟子たちが建設した「興志塾」があり、高場乱は荻生徂徠の流れを汲む古典、論語・孟子・史記・三国志などを伝授していた。ここから、頭山満をはじめとする玄洋社の個性的な中心人物が輩出していく。今でいう松下政経塾のような場所のようだ。

さらに、黒田藩の藩校として「修猷館」が開校され、明治末には県立学校となったが、名前は今も使われている。ラグビー・柔剣道・野球などのニュースにもときどき出てくる。ここの出身者にも、金子堅太郎・緒方竹虎・中村天風・中野正剛・夢野久作・広田弘毅・團琢磨などがおり、玄洋社の活動をはじめ政財界・文化の一翼を担ってきた。玄洋社の柔道は強いことで有名であったのも、興志塾・玄洋社・修猷館の存在は見逃せない。本書の社員名簿などの資料編が圧巻だ。

(読売新聞西部本社編、2001.10)

(読売新聞西部本社編、2001.10)

要するに、玄洋社は右翼とかテロ組織とかの範疇では語れない柔軟な組織ということだ。それは、頭山満の人間力の賜物だと言っても過言ではない。日本の似非アジア主義のなかで、頭山満のアジア主義は無私の「敬愛」精神にみなぎっている。政治と金にまみれた今日の政治家は玄洋社の基本を大いに学んでほしいものだ。「読売新聞西部本社」が発刊した『頭山満と玄洋社』には、地道な資料を画像化している。こうした発掘作業が歴史学者をはじめとしてレッテル貼りされた封印からの解放を期待したいものだ。

和宮様は毎日様子を見ながら氷砂糖の解け具合によって瓶を傾けたりして楽しみなご様子だ。およそ、10日くらいすぎると氷砂糖も見えなくなっていく。長く放置してしまうと発酵が進みアルコール味が強くなってしまい、味が梅酒になってしまうので、やはり日々の観察が大切だ。

和宮様は毎日様子を見ながら氷砂糖の解け具合によって瓶を傾けたりして楽しみなご様子だ。およそ、10日くらいすぎると氷砂糖も見えなくなっていく。長く放置してしまうと発酵が進みアルコール味が強くなってしまい、味が梅酒になってしまうので、やはり日々の観察が大切だ。

さらに、その隣に「春菊」の花が咲き乱れていた。春菊の苗が半額で売っていたのでそれを植えたところ、次々花が咲いてしまったというわけだ。柔らかい葉を食べるどころか見事な花の爛漫を楽しめたわけだ?? それを生け花として玄関やトイレに飾ってみたら、花の持ちもよく意外にイケると居直った次第である。オラのぐーたら栽培は要するに居直り栽培でもあると悟ることともなった。

さらに、その隣に「春菊」の花が咲き乱れていた。春菊の苗が半額で売っていたのでそれを植えたところ、次々花が咲いてしまったというわけだ。柔らかい葉を食べるどころか見事な花の爛漫を楽しめたわけだ?? それを生け花として玄関やトイレに飾ってみたら、花の持ちもよく意外にイケると居直った次第である。オラのぐーたら栽培は要するに居直り栽培でもあると悟ることともなった。