タヌキの食性は割合よく調べられているが、論文数では関東地方に偏っている。九州の孤島(Ikeda et al. 1979)とか、仙台の海岸(高槻ほか 2018)などユニークな生息地の事例、あるいは山地の事例(Sasaki and Kawabata 1994; 山本 1994)もあるが、こういう事例は限れており、多いのは市街地の郊外や里山(田園地帯)の事例である(Hirasawa et al. 2006; Sakamoto and Takatsuki 2015)。そこでは果実を主体とし、夏に昆虫、冬に哺乳類や鳥類や人工物が増加するという季節変化が見られる。食物内容は季節的にも大きく変化するが、タヌキの食性の一つの特徴は生息地の環境によっても大きく変化することで、これらはタヌキの「融通性」を反映している。

そういう背景からいえば、この分析で取り上げるアファンの森のタヌキの食性はどういう特徴があるだろうか。アファンの森は長野県北部にある信濃町の飯縄山の下方にある主に落葉樹広葉樹の雑木林からなり、周辺にはすぎ人工林、牧場、農地などもある。したがってタヌキは基本的には雑木林内の動植物を利用できるが、必要によってはこれら農地に出て作物などを食べることもできるという環境に生きている。

ここまでタヌキの食性の場所的な可塑性を述べたが、これまでのタヌキの食性研究はほとんどが単年のものである。唯一の例外は皇居において5年間の継続調査である(Akihito et al. 2016)。この分析では5年間、同じ季節変化が繰り返されたことが明らかにされた。それは皇居の森の安定性を反映していると考えられる。

これに比較すると、アファンの森は冬は積雪があり、皇居の常緑樹林に比較すれば果実生産などの年次変動が大きい可能性がある。

そこで、調査の目的は雑木林と農地の食物の比率が、季節的に、あるいは年次を通じてどのような変動を示すかを明らかにすることにある。そのため糞試料を6年間回収した。

この報告はそのうち、2018年の試料に関するものであり、それ以前のものは今後分析する予定である。

調査地

アファンの森がある飯縄山は長野県北部の信濃町にある。アファンの森は飯綱山の北東の下方に位置する。コナラを主体とした落葉広葉樹林で、比較的強度の間伐と下刈りをしており、林は明るい。すぐ北側には国有林があり、主にスギ人工林である。東側および南側は農地で、畑や牧場がある。

方法

2018年の4月から11月までのほぼ毎月野外調査を行い、タヌキのタメフンを探して新鮮な糞の中から,形や色合いなどによって異なる排糞と明らかに区別されるものを回収した。

アファン の森のタメフン場においたセンサーカメラで撮影された糞をするタヌキ

アファン の森のタヌキの糞(2018.6.15)

タヌキの糞は0.5 mm間隔の篩上で水洗して残った食物片を光学顕微鏡で分析した。量的評価にはポイント枠法(Stewart 1967; Sato et al. 2000)を用いた。これは食物片の投影面積を1 mm間隔の格子の交点数で評価するものであり(高槻・立脇 2012)、各食物カテゴリーごとに占有率(交点数の総数に対するある食物カテゴリーの交点数の割合)を算出した。カウント数は1サンプルあたり100以上とした。

水洗されてフルイに残った糞内容物

タヌキの糞から出現した果実はすべて多肉果であり、「果実」としたのはその果皮、あるいは果肉である。これらは同定が困難であったが、種子の多くは種または属まで識別できた。人工物にはポリ袋、銀紙(菓子類の包装紙)、ゴム類、プラスチックなどを含む。またコメやトウモロコシなどの農作物も人工物とした。種子は図鑑類(石井 1994; 中山ほか 2000; 鈴木ほか 2012)とレファレンス標本によって同定した。

結果

タメフン場を2カ所発見してそこで糞を回収したが、夏は糞虫の分解が活発で、サンプルが得られない月もあった。5月の調査で発見した新鮮な糞は5月のものとしたが、その下にあった古いものは冬のサンプルとした。結果をいかに記述し、検出物の写真は巻末に示した。

冬のサンプルでは農作物、支持組織、哺乳類が20-30%を占めた。農作物は全て米の籾であり、タヌキがアファン の森の外でコメを食べていることを示していた。野生の果実はごく少なかった。

5月のサンプルでは哺乳類とその他の動物が多く、タヌキがネズミなどの死体を食べているようだった。「脊椎動物」としたのは大部分が骨であり、鳥類の羽毛がほとんど出ておらず、哺乳類の毛は多く検出されているので、このほとんどは哺乳類の骨と推定される。

6月になると哺乳類は減り、昆虫が増えた。

7, 8月には糞が糞虫によって分解されて分析できなかった。

9月になってサンプルが確保できたが、サンプル数が少ないので、10月のサンプルとまとめた。6月までの動物質中心が大きく変化し、果実、キノコなど植物質主体になった。ヤマボウシの果肉と種子が多かった。

12月のサンプルは10, 11月のものも含むと思われ、秋の食性を反映していると言える。それによると、種子が28.5%で、そのほかは果皮、植物の葉、キノコ、農作物(コメとソバ)など10%程度のものがあり多様であった。

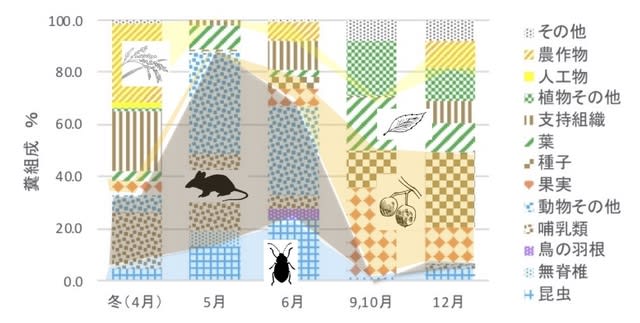

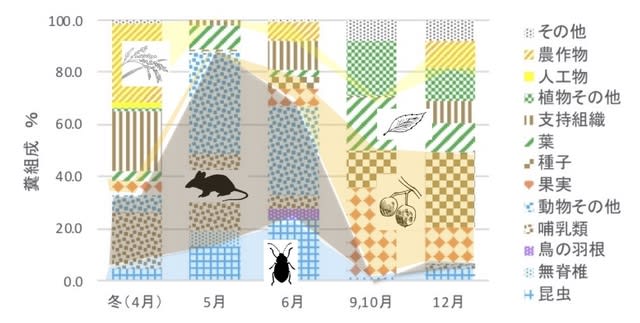

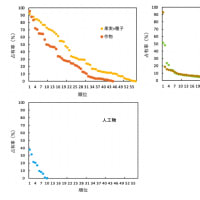

アファン の森の糞組成の季節変化

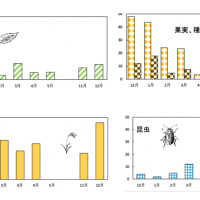

種子は9,10月には増加し、主体はヤマボウシだったが、ヤマブドウもあった。12月のサンプルには9種も検出され、そのうち、サルナシ(6.1%)、エノキ(5.9%)、コブシ(3.4%)、ヤマグワ(3.5%)、ヤマブドウ(2.4%)、ミズキ(2.0%)などが多かった。果皮は識別が困難であったが、サルナシとヤマブドウは果皮も多く検出された。

農作物はコメ(イネ籾)のほかソバが検出された。

考察

今後、他地域との比較をする予定であるが、2018年の分析で言えることは次のようになる。冬は動物の死体や農作物などを食べていた。植物の支持組織も多かったことから察すると、果実がなくなり、食物が乏しい状況で、限られた食物を探して食べているようである。初夏になると哺乳類や昆虫が増え、果実はほとんど食べていないようだった。夏はサンプルがなく不明である。秋になると果実が豊富になり、昆虫はほとんど食べなくなった。このように、春から初夏にかけてほぼ動物食になるのは他の場所ではあまりないことで、アファン のタヌキに特徴的なことかもしれない。何れにしても、季節ごとに食物内容が大きく変化した。

冬、6月、12月の糞からコメ、ソバが検出されており、野生植物だけでなく農作物も食べていることがわかった。ただしポリ袋などの人工物は冬に微量検出されたに過ぎない。

したがって、アファン の森のタヌキは森林の動植物を主体としながら、必要に応じて農作物も利用するという食性を持つということが特徴であろうと思われる。

文献

Akihito, Sako T, Teduka M, Kawada S (2016) Long-term trends in food habits of the raccoon dog, Nyctereutes viverrinus, in the imperial palace, Tokyo. Bulletin of National Museum, Natural Science, Ser. A, 42:143-161

Hirasawa M, Kanda E, Takatsuki S (2006) Seasonal food habits of the raccoon dog at a western suburb of Tokyo. Mammal Study, 31:9-14

Ikeda H, Eguchi K, Ono Y (1979) Home range utilization of a raccoon dog, Nyctereutes procyonoides viverrinus, Temminck, in a small islet in western Kyushu. Japanese Journal of Ecology, 29:35-48

Sakamoto Y, Takatsuki S (2015) Seeds recovered from the droppings at latrines of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides viverrinus): the possibility of seed dispersal. Zoological Science, 32: 157-162

酒向 貴子, 川田 伸一郎, 手塚 牧人, 上杉 哲郎, 明仁 (2008) 皇居におけるタヌキの食性とその季節変動. 国立科学博物館研究報告A類(動物学), 34:63-75

Sasaki H, Kawabata M (1994) Food habits of the raccoon dog Nyctereutes procyonoides viverrinus in a mountainous area of Japan. Journal of Mammalogical Society of Japan, 19:1-8

Stewart DRM (1967) Analysis of plant epidermis in faeces:A technique for studying the food preferences of grazing herbivores. Journal of Applied Ecology, 4:83-111

山本 祐治 (1994) 長野県入笠山におけるテン, キツネ, アナグマ, タヌキの食性の比較分析. 自然環境科学研究, 7:45-52

山本 祐治, 木下 あけみ (1994) 川崎市におけるホンドタヌキの食物組成. 川崎市青少年科学館紀要, 5:29-34

付図

↑2018年冬(4月以前)

↑2018年5月

↑2018年6月

↑2018年9月

↑2018年10月

↑2018年12月

そういう背景からいえば、この分析で取り上げるアファンの森のタヌキの食性はどういう特徴があるだろうか。アファンの森は長野県北部にある信濃町の飯縄山の下方にある主に落葉樹広葉樹の雑木林からなり、周辺にはすぎ人工林、牧場、農地などもある。したがってタヌキは基本的には雑木林内の動植物を利用できるが、必要によってはこれら農地に出て作物などを食べることもできるという環境に生きている。

ここまでタヌキの食性の場所的な可塑性を述べたが、これまでのタヌキの食性研究はほとんどが単年のものである。唯一の例外は皇居において5年間の継続調査である(Akihito et al. 2016)。この分析では5年間、同じ季節変化が繰り返されたことが明らかにされた。それは皇居の森の安定性を反映していると考えられる。

これに比較すると、アファンの森は冬は積雪があり、皇居の常緑樹林に比較すれば果実生産などの年次変動が大きい可能性がある。

そこで、調査の目的は雑木林と農地の食物の比率が、季節的に、あるいは年次を通じてどのような変動を示すかを明らかにすることにある。そのため糞試料を6年間回収した。

この報告はそのうち、2018年の試料に関するものであり、それ以前のものは今後分析する予定である。

調査地

アファンの森がある飯縄山は長野県北部の信濃町にある。アファンの森は飯綱山の北東の下方に位置する。コナラを主体とした落葉広葉樹林で、比較的強度の間伐と下刈りをしており、林は明るい。すぐ北側には国有林があり、主にスギ人工林である。東側および南側は農地で、畑や牧場がある。

方法

2018年の4月から11月までのほぼ毎月野外調査を行い、タヌキのタメフンを探して新鮮な糞の中から,形や色合いなどによって異なる排糞と明らかに区別されるものを回収した。

アファン の森のタメフン場においたセンサーカメラで撮影された糞をするタヌキ

アファン の森のタヌキの糞(2018.6.15)

タヌキの糞は0.5 mm間隔の篩上で水洗して残った食物片を光学顕微鏡で分析した。量的評価にはポイント枠法(Stewart 1967; Sato et al. 2000)を用いた。これは食物片の投影面積を1 mm間隔の格子の交点数で評価するものであり(高槻・立脇 2012)、各食物カテゴリーごとに占有率(交点数の総数に対するある食物カテゴリーの交点数の割合)を算出した。カウント数は1サンプルあたり100以上とした。

水洗されてフルイに残った糞内容物

タヌキの糞から出現した果実はすべて多肉果であり、「果実」としたのはその果皮、あるいは果肉である。これらは同定が困難であったが、種子の多くは種または属まで識別できた。人工物にはポリ袋、銀紙(菓子類の包装紙)、ゴム類、プラスチックなどを含む。またコメやトウモロコシなどの農作物も人工物とした。種子は図鑑類(石井 1994; 中山ほか 2000; 鈴木ほか 2012)とレファレンス標本によって同定した。

結果

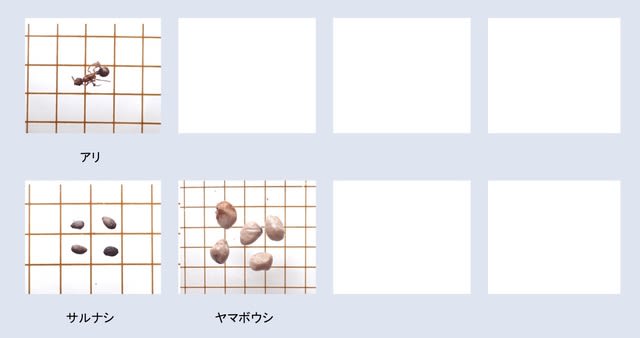

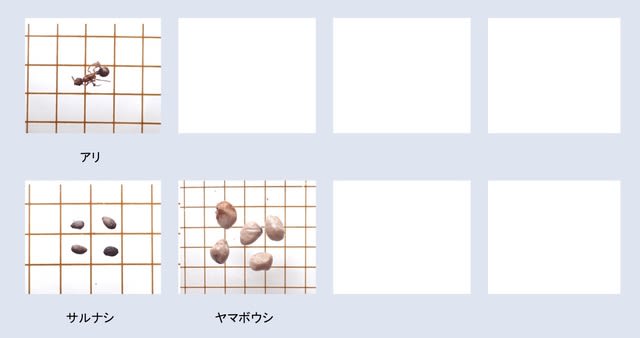

タメフン場を2カ所発見してそこで糞を回収したが、夏は糞虫の分解が活発で、サンプルが得られない月もあった。5月の調査で発見した新鮮な糞は5月のものとしたが、その下にあった古いものは冬のサンプルとした。結果をいかに記述し、検出物の写真は巻末に示した。

冬のサンプルでは農作物、支持組織、哺乳類が20-30%を占めた。農作物は全て米の籾であり、タヌキがアファン の森の外でコメを食べていることを示していた。野生の果実はごく少なかった。

5月のサンプルでは哺乳類とその他の動物が多く、タヌキがネズミなどの死体を食べているようだった。「脊椎動物」としたのは大部分が骨であり、鳥類の羽毛がほとんど出ておらず、哺乳類の毛は多く検出されているので、このほとんどは哺乳類の骨と推定される。

6月になると哺乳類は減り、昆虫が増えた。

7, 8月には糞が糞虫によって分解されて分析できなかった。

9月になってサンプルが確保できたが、サンプル数が少ないので、10月のサンプルとまとめた。6月までの動物質中心が大きく変化し、果実、キノコなど植物質主体になった。ヤマボウシの果肉と種子が多かった。

12月のサンプルは10, 11月のものも含むと思われ、秋の食性を反映していると言える。それによると、種子が28.5%で、そのほかは果皮、植物の葉、キノコ、農作物(コメとソバ)など10%程度のものがあり多様であった。

アファン の森の糞組成の季節変化

種子は9,10月には増加し、主体はヤマボウシだったが、ヤマブドウもあった。12月のサンプルには9種も検出され、そのうち、サルナシ(6.1%)、エノキ(5.9%)、コブシ(3.4%)、ヤマグワ(3.5%)、ヤマブドウ(2.4%)、ミズキ(2.0%)などが多かった。果皮は識別が困難であったが、サルナシとヤマブドウは果皮も多く検出された。

農作物はコメ(イネ籾)のほかソバが検出された。

考察

今後、他地域との比較をする予定であるが、2018年の分析で言えることは次のようになる。冬は動物の死体や農作物などを食べていた。植物の支持組織も多かったことから察すると、果実がなくなり、食物が乏しい状況で、限られた食物を探して食べているようである。初夏になると哺乳類や昆虫が増え、果実はほとんど食べていないようだった。夏はサンプルがなく不明である。秋になると果実が豊富になり、昆虫はほとんど食べなくなった。このように、春から初夏にかけてほぼ動物食になるのは他の場所ではあまりないことで、アファン のタヌキに特徴的なことかもしれない。何れにしても、季節ごとに食物内容が大きく変化した。

冬、6月、12月の糞からコメ、ソバが検出されており、野生植物だけでなく農作物も食べていることがわかった。ただしポリ袋などの人工物は冬に微量検出されたに過ぎない。

したがって、アファン の森のタヌキは森林の動植物を主体としながら、必要に応じて農作物も利用するという食性を持つということが特徴であろうと思われる。

文献

Akihito, Sako T, Teduka M, Kawada S (2016) Long-term trends in food habits of the raccoon dog, Nyctereutes viverrinus, in the imperial palace, Tokyo. Bulletin of National Museum, Natural Science, Ser. A, 42:143-161

Hirasawa M, Kanda E, Takatsuki S (2006) Seasonal food habits of the raccoon dog at a western suburb of Tokyo. Mammal Study, 31:9-14

Ikeda H, Eguchi K, Ono Y (1979) Home range utilization of a raccoon dog, Nyctereutes procyonoides viverrinus, Temminck, in a small islet in western Kyushu. Japanese Journal of Ecology, 29:35-48

Sakamoto Y, Takatsuki S (2015) Seeds recovered from the droppings at latrines of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides viverrinus): the possibility of seed dispersal. Zoological Science, 32: 157-162

酒向 貴子, 川田 伸一郎, 手塚 牧人, 上杉 哲郎, 明仁 (2008) 皇居におけるタヌキの食性とその季節変動. 国立科学博物館研究報告A類(動物学), 34:63-75

Sasaki H, Kawabata M (1994) Food habits of the raccoon dog Nyctereutes procyonoides viverrinus in a mountainous area of Japan. Journal of Mammalogical Society of Japan, 19:1-8

Stewart DRM (1967) Analysis of plant epidermis in faeces:A technique for studying the food preferences of grazing herbivores. Journal of Applied Ecology, 4:83-111

山本 祐治 (1994) 長野県入笠山におけるテン, キツネ, アナグマ, タヌキの食性の比較分析. 自然環境科学研究, 7:45-52

山本 祐治, 木下 あけみ (1994) 川崎市におけるホンドタヌキの食物組成. 川崎市青少年科学館紀要, 5:29-34

付図

↑2018年冬(4月以前)

↑2018年5月

↑2018年6月

↑2018年9月

↑2018年10月

↑2018年12月

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます