横溝正史少年小説コレクションシリーズ第4集「青髪鬼(せいはつき)」を

読み終えました。こちらには、新聞記者・三津木俊介と探偵小僧・御子柴進

(みこしばすすむ)少年が活躍する長編三作とノンシリーズ短編五作、未完作品

二作が収録されています。

探偵小僧ってネーミングは、"怪獣男爵”並みにへんてこりんでインパクトのある

造語のようなもので、乱歩の少年探偵団・小林少年と同様の役割を期待し横溝さんが

編み出したキャラクターです。ただ残念なことに、小林くん並みの国民的認知が

得られなかったのは周知の事実でしょう。少年ものでは活劇場面が多くなるので、

それに見合ったキャラとして肉体派の三津木が重宝されたようで、このあとシリーズ

5,6集と三津木ものが続くようです。そこで多くのコンビを組むのが御子柴くん

というわけです。

収録作中、『真珠塔』は第3集収録の『深夜の魔術師』(由利・三津木もの)の

改作であるし、また、『獣人魔島』での獣人が誕生するくだりのあらましは、

第1集の『怪獣男爵』で男爵(ゴリラ+人間のような)が生み出される背景と

話がダブっています。さすがに多作で鳴らす横溝さんとはいえ、アイデアには

限りがあるようで、これ以外にも、部分的には似たようなシチュエーションが

繰り返し出てきたりもします。追い詰められた怪人が逃げ出すのに用いる手段は

たいてい軽気球だし、潜伏場所はサーカスであることが多く、秘められたお宝を

探すために洞窟や迷宮に潜入します。ワンパターンだと言ってしまえばそれまで

ですが、一般向け小説と並行しつつこれだけの膨大な物語を生み出す創作意欲は

凄まじい限りです。しかも子供向けだからといってそんなに手を抜くこともなく、

少年少女らをどうにかしてハラハラドキドキさせてやろうと思案し、一心不乱頭を

ひねって物語を紡いだのでしょう。大人目線では「子供だまし」と見えなくも

ない設定や筋書きは確かにあれど、一般向けでは我々も簡単にミスリードされ、

難なく「大人だまし」にあうわけですからねえ、偉そうなこと言えまへん。子供の

目線まで下がり、子供が喜ぶような場面設定を悪戦苦闘しながら生み出し続けた

横溝さん、本当に書くことがお好きだった、物書きが天職だったのだと思われます。

『青髪鬼』では二大怪人が激突し、悪役・青髪鬼に変装名人・白蠟仮面(びゃくろう

かめん)が横槍を入れ割り込むことで、物語はさらに混迷の度合いを深めます。

白蠟仮面は乱歩の怪人二十面相を意識して創り出したキャラのようで、複数の作品に

またがり活躍するらしく、次の第5集のタイトルはずばり「白蠟仮面」となっています。

これもある種、横溝流少年少女らへのサービスだったんでしょうか。当時複数の横溝

作品を愛読していた彼らは、馴染みの悪党のゲスト出演にやんやの喝采をおくり、

煮え沸き立ったのかもしれないですね。

横溝正史少年小説コレクション第3集「夜光怪人」を読み終えました。

表題作のほか、『幽霊鉄仮面』『怪盗どくろ指紋』『深夜の魔術師』の長短編が

掲載され、深夜~には未完成品と未発表版も同時に収められているのに加え、

さらに一般向け未発表原稿『死仮面(デスマスク)された女』も収録されています。

3集には由利鱗太郎が活躍するジュヴナイル作品が集められていて、由利が登場する

一般向け未発表作の死仮面~は、本来先の「由利・三津木探偵小説集成」に含められる

はずが漏れてしまったとのことで、今回の収録が実現したそうです。突然テイストの

違う作品の登場に戸惑いますが、この隠微かつ怪しいムードが本来の横溝さんなんだと

改めて思い出されました。このところ、完全にジュヴナイルもの一色に、私の頭も

すっかり洗脳されていましたので…

3集での注目はやはり夜光~で、朝日ソノラマ版へ収録の際に山村正夫氏により

探偵役が由利鱗太郎から金田一耕助へ変更されるなどリライトされ、それがそのまま

角川文庫版へも引き継がれたので、オリジナルの形で刊行されるのは五十数年ぶりとなる

そうです。一口に探偵が変わると言っても、ただ記載されている名前をすべて形式的に

変更するだけでは済まず、住まいや服装、言葉遣いや性格、社会的立場等々、いちいち

これらをすべて正さなければならないでしょうから、作業量は膨大なものになりそうです。

夜光~には由利先生の相棒・新聞記者の三津木俊介も登場するので、これはどのように

して修正しているのだろうかと思いきや、やはりここは変えようがなかったらしく、

強引に金田一と三津木をコンビとして同時出演させているようです! これって禁じ手

ですよね。横溝小説での探偵役では、由利・三津木のほうがいくぶん早い登場となり、

時期は多少ずれているとはいえ後発の金田一とほぼ同時代に活躍しているし、両者とも

東京での警察関係者とのつながりは主に等々力(とどろき)警部を介して行われるので、

お互い知らぬはずがなく、むしろ同時に登場しなかったほうが不自然なようにも思えます。

しかもさらにすごいことになりそうなのは、夜光~では、最終局面で犯人を追いかけ、

主要登場人物があの獄門島へ向かう設定なのです。これって一種のファンサービスでして、

作品間を超えた交流により、横溝ワールドがより複層的となり、リアル感を増す仕掛け

でしょう。小説「獄門島」に出演した清水巡査や網元の鬼頭などがそのままスライドして

登場、由利先生らと対峙、共闘するラストへの盛り上がりに、元ネタを知る横溝ファンは

ワクワクするわけですが、リライトされ探偵役が変わることで間抜けな事態が発生し、

金田一が旧知であるはずの清水巡査と初対面の挨拶(由利は初見だったが)を交わす

筋書きがそのまま訂正されていないらしいんですね。どうせここまでやるのなら、

両者が再会を祝うシチュエーションとなるよう書き改めてほしかった気もしますが、

そうまですると原作を損ねてしまい、リライトの枠を超えてしまうのかな。

幸い手元には金田一ものへと変更されている角川文庫版の夜光~があるので、

このあたりのくだりを含め、読み比べてみても面白いかもしれないですね。

横溝正史少年小説コレクションの第2集「迷宮の扉」を読み終えました。

収録作品は表題作のほか、『仮面城』『金色の指紋』と短編2編の計5作品です。

いずれも金田一耕助が登場する作品ですが、第1集と違うのは敵役が怪獣男爵

と決まっておらず、犯人探しという、本来の推理小説の醍醐味が加味されている

ことで、どの作品も第1集収録作よりは面白みが増しているように感じました。

特に表題作は、中学生向け雑誌に掲載されたためか、金田一がスーパーマン的な

アクションまでこなす役割から外れて、元来の「一見、風采が上らない」普通人に

戻され、筋書きにもトリッキーな要素が多めに用意されるなど、一般向けとあまり

変わらないテイストで仕上げられており、掲載作では群を抜いた出来栄えでした。

巻末資料として、横溝さん自身による一部作品の前書き(以前の文集の再掲)が

掲載され、いずれにも共通して語られるのは、「少年少女向け探偵小説を書くとき、

私がいつも一番気をつけるのは、それが少年少女諸君に悪い影響を与えはしないか…」

といった風な懸念で、「推理小説に必要な怪奇、冒険、スリルなどを悪いものとは

思わないが、ちょっと誤れば、良薬変じて猛毒となる恐れがある…」ことを心配

されています。実際そのような猛毒的推理小説がまま見受けられると書かれている

ことにも注目したく、それは乱歩の少年探偵団シリーズではないことはまず明白で、

そうすると誰のどんな作品なのかが気になります。

同じく資料として再掲される「横溝正史のジュヴナイルと金田一耕助」と題された

山村正夫氏の評論には、テレビの普及やコミック週刊誌の登場までは少年少女向け

雑誌が多数発行され、多くの推理作家たちがそこで健筆をふるったとあるので、

面白さを競い、切磋琢磨するうちに、横溝さんの目には明らかに行き過ぎ、刺激が

強すぎると映ったものがあったのでしょうか。

山村氏は、角川文庫版などへ横溝作少年小説が掲載時にリライトされた方でもあり、

そのいきさつなども含め、横溝さんの少年ものの系譜などがまとめられてもいる

この評論は、大変興味深く読み応えのあるもので、とても参考になりました。

これによると、横溝さんはデビュー直後から、早くも少年向け小説を書かれていた

ことがわかり(乱歩よりはるかに早い)、しかも分量も相当なもので、なるほど

少年ものだけで今度のシリーズが全7巻にも及ぶことがわかるというものです。

角川文庫版で探偵役を由利鱗太郎や三津木俊介から金田一への変更を担ったのも

山村氏で、先にこの欄で「多くの作品が金田一に変更された」と記載しましたが、

実際に改作されたのは『夜光怪人』と『蠟面博士』の二作品のみだったことが

この評論で明かされており、私の勘違いでした、訂正しお詫び申し上げます。

さらに評論では、「戦後一般向けはほぼすべてが人気の金田一ものへとシフトしたが、

ジュヴナイルものでは由利・三津木ものが健在、活躍し続けた」とあります。これは、

スリルやアクションが多数登場する少年ものでは、金田一のふるまいの不自然さが

ぬぐいきれず、行動派の三津木俊介らのほうがまだしもしっくりきたからでしょう。

金田一が少年助手を伴い行動する姿は、あまりにも不似合いに思えます。

この点、少年探偵団シリーズの明智小五郎は違和感少なく、変わり身させる術では、

乱歩に分があったと言えるでしょう。明智は、一般向け作品とは別人のような快活さで、

特に登場初期、今で言うなら「犯罪心理学オタク」的でかなりの奇人として描かれている

キャラからすると、180度違ってますよね。いかんせん、金田一をイメチェンさせる

のは無理難題、トレードマークのもじゃもじゃの髪の毛を整え、よれよれの袴を脱がせる

わけにもいかず、さすがに生みの親の横溝さんも、これ以上金田一にいらぬ負担を

かけさせたくなかったんじゃないかな。

横溝正史少年小説コレクションの第一巻「怪獣男爵」を読み終えました。

内容としては、先に想像したとおり、推理小説というよりも冒険小説と

言っていいもので、横溝さんの一般向け作品と同じような隠微なムードを求めると

拍子抜けはします。あえて言うなら、怪奇色がやや残っている程度ですかね。

収録作は表題作に加え、「大迷宮」「黄金の指紋」の三作品で、金田一耕助が

登場するのは後記の二作のみ、いずれも敵役が怪獣男爵ということで、

そのくくりでの一括収録のようです。

編集者日下三蔵氏の解説によると、横溝さんの少年ものは角川文庫版へ

収録の際に改編が行われ、探偵役がほぼすべて金田一耕助へと改められた

そうです。なので私の手元にある当時の文庫本も、たぶん多くは金田一ものと

なっているはずです。今回のシリーズは、原則初版本を下地に編まれたもので、

原形に近い形ですべて読めるのは相当に画期的なことだそうで、横溝ファン、

特に少年向け小説愛好家には願ってもないシリーズとなるでしょう。

ブームの頃、私も含め、横溝ファン=金田一ファンみたいな感じでしたから、

その変更は致し方ない気もする反面、かなりの暴挙ではありますよねえ。

由利・三津木推しからは抗議の声が上らなかったのでしょうか? あった

のでしょうけど、かき消されてしまったのかもしれません。

それにしても、なぜ横溝版少年小説は江戸川乱歩の少年探偵団シリーズほど

知られる存在でなかったのでしょうか。乱歩版は、探偵団(小林少年)+

明智小五郎+怪人二十面相の三点セットが完全無欠だったことが、人気を

高めたひとつでしょう。それ故にワンパターンの印象が強いのも事実ですが…。

横溝版は、探偵役や敵役が固定できなかったこと、少年探偵団に匹敵するような

少年らから憧憬される組織を生み出せなかったことなどが、乱歩版に比べ

人気や知名度が劣った大きな原因であったと想像します。二十面相はともかく、

怪獣男爵なんて誰も知りませんよね。なんとか髭男(←この方、いまだに

正式名がわかっていない)と間違われかねません。そうすると、探偵役を

すべて人気の金田一に統一した角川の処置も、無理やりながらうなずける気も。

そのあたり、第一巻の解説には記載がありませんが二巻以降で触れられて

いるかもしれませんし、私自身もさらに読み進めることで、原因や理由を

探求してみたいと思います。

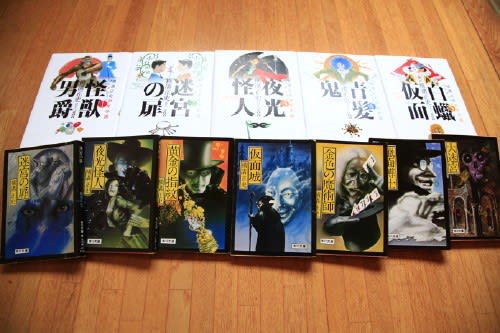

柏書房から出ている復刻シリーズ「横溝正史少年小説コレクション 日下三蔵編」を

まとめて5冊お借りしました。貸出期間内にすべてを読み切るのは困難だと思いつつ、

それでも全5巻借りたのは、表紙絵をまとめて写真に収めてみたかった私の身勝手なエゴと、

もしかしたら図書館などの公共施設が閉鎖される可能性を先読みしたからです。コロナ禍で

ひっ迫する保健所などの業務応援に職員が派遣されることで、その他の緊急性のない施設は

一時的に閉鎖があり得るかもと考え、多めに借りておこうとしたのですね。この先、

そういう緊迫した事態にならないことを祈りたいのですが、オミクロン株の感染力は

予想以上に強力で、社会生活が滞らないかを心配しますよね(和歌山県では、橋本市の

図書館が閉鎖されたと、今日のニュースで流れていました)。

ところがこのシリーズ、実は全部で7巻あるようで、発売前なのかここにはまだ配布されて

おらず、そろっていないみたいです。残りはまた別の機会ということで…

巻末の編集者の解説によると、1,2巻は金田一耕助登場もの、3巻が由利先生もの、

4~6巻は三津木俊介もの、そして7巻にはその他ノンシリーズものが収録されている

ようです。

前に述べたように、乱歩の少年探偵団シリーズ同様、横溝さんによる少年向け小説も

あまり期待しないほうがいいかもしれません。小学校高学年~せいぜい高校生くらい

までが読者対象だと思われ、常々大人向けの横溝作品に親しんでいる身には、残虐な

描写は控えめで、艶っぽい話もほぼ皆無でしょうから、比べるとかなり物足りなく

感じるはずです。なにも、特別スプラッターなものを好むわけではないにしてもね。

推理小説というよりは、冒険小説的な筋書きのものがほとんどでないでしょうか。

私も横溝版少年向けをいくつか所蔵していて、3,4冊だと思っていたら、並べてみると

計7冊ありました。表題だけだと、一致しているのは「迷宮の扉」と「夜光怪人」の

2巻だけですね。タイトル作以外にもそれぞれに数種類ずつ同時収録作品があるので、

すり合わせてみると、おそらくはすべて新編コレクションに包括されるはずです。

さあ、さっそく「怪獣男爵」から読み始めてみましょう。もしかしたらいずれまた、読後の

感想などお伝えすることになりますか。

次に図書館でお借りしたのは「だから殺せなかった 一本木透(いっぽんぎ とおる)著」

です。朝日新聞紙上の書評欄で見かけ、読んでみたいと思ったのがきっかけでした。

このところ、「日本沈没」「ボーン・コレクター」と立て続けに、作者の取材能力の

すごさに唸りっぱなしで、このだから~でも舞台となる新聞社内の状況が事細かに描写され、

その精緻さにまず驚きます。ただし、一本木さんは元々新聞記者だったそうなので専門家、

それくらいの知識量は当然と言えば当然でしょうか。ご本人?がそのまま一本木透名義で

主役というのも意表を突きますよね。

劇場型犯罪(連続殺人事件)の犯人が大手新聞社へ投稿、犯人に指名された一人の記者が

続く犯罪を阻止するべく犯人と論戦、心理戦を繰り広げるスリリングな展開の推理小説です。

登場人物の過去と現在が交差、新聞報道をめぐる生々しい手法、裏事情がリアルに再現され、

読み手を飽きさせず、とてもおもしろく読めました。

真犯人は、ある人物に濡れ衣を着せて自分を蚊帳の外に置く決着を目論みますが、惜しむ

なくはその手口がかなり大胆すぎて無理があり、警察やマスコミもいったんは騙されても、

アリバイなどを念入りに調べると、その人物が犯人でないことを割と早く見破られるのでは

ないかと思いました。また、犯人と紙面上で対峙した記者が、最終局面で突然名探偵で

あるかの如く豹変し推理を披露、真犯人を追い詰めるのが唐突すぎて、ちょっと違和感が

ありましたかね。しかしこれらの批評はやや重箱の隅を楊枝でほじくる感じでしょうか、

気にはなりましたが全体の評価を大きく落とすものではなかったです。

事件が解決を見た後も、新事実が発覚、二転三転さらに物語を動かして、読者の興味を

最後まで衰えさせない工夫も心地よく、余韻を持たせた締めくくり方もいいと思いました。

(ブログ記事「非色」から引き続いて始まります)

ところで、有吉さんと言えば、2021年12月4日付け朝日新聞土曜別刷り版be内の

コラム「歴史のダイヤグラム」に、そのお姿の写真が掲載されていました。1974年

(昭和49年)の参院選に立候補した紀平悌子氏(写真左から2人目)を応援演説する

有吉さん(同3人目)がそれです。

この応援のいきさつは、小説「複合汚染」の冒頭に延々と挿入されているエピソードで、

実際に写真(画像)でそのシーンを見られたことに、私としては少々興奮気味でした。

複合~出だしを飾る、この演説へ繰り出す羽目になる前後の丁々発止なやりとりが大変

おもしろく、一連の流れの中には若き日の菅直人氏(まさかのちに総理大臣になるとは、

有吉さんもびっくりでしょうけど)まで登場するなど、とても興味深いお話が展開されます。

この街頭演説中に気分が悪くなったこと(頭痛を発症)をきっかけに、環境問題への関心を

深めていくことになり、このあと本題へ続くのはいいとして、スリリングな選挙運動の話題は

雲散霧消し、ついに最後まで小説の中には再登場しないのが、残念と言えば残念なんですよね。

歴史~は政治学者の原武史さん(相当な鉄道マニアでもあるみたいです)が歴史上の出来事を

鉄道と絡ませながら読み解いていくコラムで、鉄道にも歴史にも詳しくない私には、ちんぷん

かんぷんなまま終わることもありますが、独特の視点から解説される裏歴史的なエピソードは

多くが意表を突く形で再現、構成されておりとても興味深く、拝読するのが楽しみな記事です。

朝日読者でない方でも、特に鉄道好きのお方は、これまでの連載が「歴史のダイヤグラム」

として本になってまとめられているので、書店などで目を通されることをお勧めします。

今回の記事に有吉さんが出てきたのは、複合~内で、彼女が東京の東側と西側で雰囲気が

違うことに気づいたくだりがあるからで、杉並区(西側)では演説の手応えを感じたのに、

江東区(東側)では「誰も私の小説を読んでいないのではないか」と疑うくらい反応が鈍い

ことを悟ったのです。原さんは、これを地上駅と地下駅の多さの違いが原因だろうとし、

東京の東側は地上駅が少なく、駅前広場のような公共空間がないために演説は駅から少し

離れた地点で行うことになり、これが関係していたと思われると分析されました。広場や

ロータリーのない地下駅は、人々を集める公共空間になりにくく、地上の駅前に相当する

ような空間があればいいのにと、コラムは結ばれています。

今回図書館でお借りしたのは、「非色(ひしょく) 有吉佐和子著」です。NHKニュース

(関西ローカル?)で紹介されていたのが読みたくなったきっかけで、この本は20年くらい

絶版だったのが、昨秋復刻されるや話題になっているという放送内容でした。ここ数年、

アメリカを中心にBLM(ブラック・ライブズ・マター)運動が活発化し、日本にもその熱気が

伝わったことが記憶に冷めない中、遡ること60年近くも前に、人種や肌の色の違いによる

差別問題をテーマに鋭く切り込んだ小説が存在していたことが判明、時を経て発掘された

ことに、ある種の驚きと共に人々の関心を寄せ、取りざたされているようなのです。

戦後の混乱期、東京~ニューヨークを舞台に、黒人兵と結婚しハーフの親となった日本人

女性を主人公としてドラマが展開し、差別や偏見、貧困などと立ち向かいながらたくましく

生き抜く姿が描かれます。テーマが重いだけに、目を背けたくなるような描写や場面が

多々あって、けっして楽しいばかりの筋書きではなく、読み手側も暗たんたる心持ちに

押しつぶされそうになりながら、それでもページをめくる手を止めさせず一気呵成に

読ませてしまうのは、暗さを吹き飛ばさんばかりに物語自体がおもしろいからで、

これは、有吉さんのストーリーテラーぶりとその圧倒的な筆力の賜物なのでしょう。

主人公は黒人社会で暮らすことで差別される側でありながら、当時アメリカで黒人よりも

さらに蔑まれていた存在を、知らず内に自分も差別していることに気づき(差別の連鎖)、

また差別は肌の色だけでなく、使うもの使われるものの差で生まれるのではないかと考えたり

(現代で言う格差社会)、人種のるつぼニューヨークで現実と向き合い、様々な辛苦を

乗り越える過程で彼女自身も成長し、やがてワシントンに植えられた桜がすでに変質し、

日本におけるそれとはまるで別物であることに気づいたことで、夫は黒人で黒人の血を引く

子を持つ自分もすでに黒人ではないかと悟り、これまで以上にアメリカ社会に溶け込む

決意を固めます。有吉さんの小説に登場する女性は有吉さん自身が乗り移ったかのように

総じてタフである一方、男性はダメンズとされることがたいていで、生活能力の乏しい

私などは穴があったら入りたいのです。

この小説が描かれた時代背景と比べると、現在は一見差別問題の多くが解決しているように

見えるだけで、実はそれは表層的に過ぎず、本質は何も変わっていないことは、先のBLM

運動などを例に挙げるまでもないことでしょう。格差は広がるばかりですしね。公害問題、

高齢化社会、そして差別問題等々、有吉さんが捉える視点は非常に鋭く、また、恒久的な

課題であることがよくわかります。

和歌山の郷土作家である有吉さん、同じく、漫画家の田村由美さんも和歌山市出身だと

最近知り、これまで以上に親しみを感じています。とても人気があるお方のようで、現在

「ミステリと言う勿れ(なかれ)」を原作とするドラマが放映中のようです。私が見ている

アニメ作品では「7SEEDS」ですかね。今のところ第二期までが放映され、第三期を

心待ちにしているところです。

話が予想以上に長引きましたので、以下は「歴史のダイヤグラム」の表題で、

次の記事へ引き継いで掲載します。

長期旅行中に読めずにストックされたままだった朝日新聞土曜別刷り版beを

今ようやく読むことができていて、遡ること11月13日版「今こそ!読みたい」

コーナーで取り上げられていたのが「金田一耕助」でした。個人的にはタイムリーな

記事なんですね。

読者の投票によるランキングには、第1位「犬神家の一族」2位「八つ墓村」3位

「悪魔が来りて笛を吹く」等々映像化された有名作品が上位にずらりと並び、ある程度

順当な結果でないかと思われます。先般私が読み返したばかりの「本陣殺人事件」は

第6位にランクインされていました。

横溝正史自身は、ミステリー研究者・田中潤司氏が選んだベスト5「獄門島」「本陣~」

「犬神家~」「悪魔の手毬唄」「八つ墓村」をいたって順当と評価していたそうで、

多少順番は違えど、今回のベスト10内作品と重なっています。上位ランク作だけみると

よく知られた作品が並ぶ一方、調査でのベスト10圏外ともなると、「白と黒」「壺中美人」

「スペードの女王」「迷路荘の惨劇」等々、あまり一般的ではない、ある一定以上の金田一

ファン以外には知られていないような作品が顔を出し始めるのがおもしろいところです。

それら作品群のほぼすべてが手元にあるので、今後読み直しを楽しみにしたいと思います。

記事中、ミステリー評論家の新保博久氏に上位ランク作以外のお薦めを尋ねており、氏は

短編で「黒猫亭事件」、長編では「夜歩く」を掲げておられます。黒猫亭~はつい先日

私も面白さを再認識したばかりでした。夜歩くは犯人があまりにも意外過ぎて、それが逆に

強く印象に残り過ぎているのが気になり、読み返すのをためらっていたんですが、氏の

お薦めということもあり、近いうち旅のお供に加えてみたいと考えています。

そういえば、柏書房から出版されている復刻シリーズに「横溝正史少年小説コレクション」

(全7巻)が新たに加わったようです。先日図書館で見つけましたが第1巻が貸し出し中

だったこともあり、その際には手を出しませんでした。手元にも数冊少年向けシリーズを

所蔵していますが、むろんその一部に過ぎないでしょうから、今回はすべてを読み通せる

いい機会でしょう。江戸川乱歩の少年探偵団シリーズほど知られてはいない横溝版少年もの、

意外な掘り出し作品が見つかるといいですね。

今回は、「ボーン・コレクター ジェフリー・ディーヴァー/著 池田真紀子/訳」

を図書館でお借りして読みました。当時映画化されたことは知っていて、でももちろん見た

ことはなく、「サイコスリラー」とか「猟奇的」なストーリではなかろうかと、タイトルから

なんとなく勝手に想像していた作品です(概ね的外れではなかったようでしたが)。

読むきっかけとなったのは、朝日新聞夕刊(朝刊だけでなく、夕刊にもおすすめ本コーナーあり)

で紹介されていたのに触発されたからです。以前述べたように、作品に興味を持ち、読んで

みたいと思っただけの本はたくさんあって、しかし読むには至らず、そのまま忘れ去られる

ことがほとんどなのに、今回のケースのようにトントンと手筈が整い、衝動のまま勢いで読めて

しまうことが稀にあるのです。新刊でないこともあり、待ち時間なくすぐに借りられましたしね。

先般、実質的に初めて読んだ洋書と言っていい「ザリガニの鳴くところ」の影響、後押しが

あったのは間違いありません。それで洋書に対するアレルギーが若干薄まったのは確かです。

と、自信をつけて読み始めたものの、やはり出だしから、人物名が覚えきれず混乱しました。

巻頭に人物紹介欄がないので不親切、誰が誰やらさっぱりで、当初はその人物が最初に登場した

くだりへ戻り確認するを繰り返しましたがそれにも限界があり、そのうちあきらめ、わからない

ものは捨て置いて、読み進めました。なので、多少ちんぷんかんぷんなところはあったとしても、

一々気にせずかまわなかったのです。もちろんストーリー(続き)が気になって前のめり、少しでも

早く先へ話を進めたかったこともあります。人物名を完璧に把握できていたのは主人公のふたり、

リンカーン・ライムとアメリア・サックスだけだったでしょうか。そのふたりにしたって、

「アメリア」だったり「サックス」だったりと、臨機応変呼び方が変わるので、馴染むのに

だいぶかかりましたけど。

読む上で難儀した原因は、文章が先のザリガニ~ほど詩的、上質、かつわかりやすいものでないことも

挙げられましょうか。比喩というのかまわりくどいというのか、一呼吸置かないと状況を呑み込めない

ことが多々あり、さらに専門用語がこれでもかと網羅され、畳みかけてくるのがそれに拍車を掛けます。

私のレベルでは、難解でとっつきにくい箇所もあり、正直読みこなすのに骨が折れました。

この前の小松左京さんの「日本沈没」などでも同じことを感じたのは、執筆に必要な参考資料を得る

ための取材量が半端なく多いであろうことです。その集めた資料を学習し習得、発展、さらにかみ砕き、

一般でもわかるようできるだけ平易な文脈で物語に取り入れながらストーリーを構築していく作業は、

並大抵のことではないと思いました。ボーン~の作家ジェフリー・ディーヴァーも、小松さんに負けず

劣らず半端ないなと唸りましたよ。元々の豊富な知識に加え、執筆で必要となる専門分野の情報収集力、

学習力および吸収力等々の能力が図抜けており、一体全体頭の構造、どうなっているんでしょうかねえ。

ボーン~では最新(といっても25年くらい前)の科学捜査で犯人を追い求め、その多彩な分析手法で

ごくわずかな遺留品を解析し、砂漠から小さなダイヤモンドを探り当てるがごとく手がかりを拾い集める

緻密な捜査手法が圧巻です。登場する分析手段は架空のものでなく、すべて現場で実践されているもの

ばかりなんでしょうかねえ。一つ気になったのは、物語内で「防犯カメラ」のことには一切触れられて

いない点です。発表されたのが四半世紀前とはいえはるか昔の話でなく、当時のニューヨークを舞台に

物語が繰り広げられる割には、不思議に思いました。その頃だとまだ、防犯カメラって今日ほど普及

していなかったのですかね。

というのも、現在では防犯カメラの画像解析が捜査の基本であり力点が置かれ、事件解決への近道

といった印象で、実際それが決め手で犯人検挙につながることを報道で見聞きすることが大変多い

ように感じるんですよね。簡便ながらも有力で確実な捜査手法ゆえ、逆にそればかりに頼りすぎると、

リンカーン・ライムのような凄腕の科学捜査官が育たないような土壌となり得るのを心配します。

個人的には読み込むのに少々苦労した難解作品でしたが、本の内容は掛け値なしに面白かったですよ。

分量もすごいので、年末年始のお供に最適、お勧めします。でも、スリルとサスペンスは増す一方、

読み始めると止まらなくなるので、意外に短期間で読破してしまうに違いありません。