前回の旅行中、持参して読み終えた本は「本陣殺人事件/横溝正史著」と「グッド・バイ/太宰治著」

の2冊でした。

天候に恵まれず、読書する時間がたくさんあった割に読んだ本が少ないのに理由は様々ですが、

ひとつ大きな原因は、昼間時間の短さですかね。午後3時頃には車内はすでに薄暗く、朝は7時を

過ぎないと読書に適するような明るさにならないことから、日中の行動時間が限られる中で、

読書にさける時間が必然少なくなったのでした。

本陣~は中学生のときに読んで以来の再読です。金田一耕助初登場作品としても有名で、何度か

映画化、テレビドラマ化もされているなど、ストーリーやトリック、犯人などはすり込まれ済みの

作品です。ただし、細かい部分はほとんど忘れてしまってはいました。このところ横溝さんに関する

解説本などを読むにつけ、本陣~に対する評価が高いことを再認識し、もう一度読んでみたいと

思っていたのです。横溝ブームに火をつけたひとつの要因であろう杉本一文さんによるカバー

イラストがインパクトがあり、まず圧倒されます。

読んでみての感想は、もちろん面白いのですが、期待しすぎたのが災いするのか、やや拍子抜する

感ありです。初登場の金田一の描写が少々ぎこちないのと、トリックの道具立てが大掛かりなのが

気になるからでしょうかね。推理小説としての出来栄えでは、のちの「悪魔の手毬唄」とか

「悪魔が来りて笛を吹く」等の作品に、私としては軍配を上げます。

むしろ同時収録されている中短編の『車井戸はなぜ軋る』と『黒猫亭事件』のほうが、文章が

こなれていて、トリックも明快で鮮やか、私としては高評価です。横溝自身、黒猫亭~を書いて、

ようやく金田一に親しみを持ち始めたと述べているように、この事件解決への過程で、金田一の

人格なり性格なりがより深く肉付けされ、いきいきと動き始めるようになり、このあと多数の作品で

難事件に挑み、解決する下地が出来上がるようです。

本陣~については、時間をおいてもう一度読み返してもいいかもしれません。フェリーの中でやや

時間に制約を受けながら慌ただしく読んでしまったことへの反省があるので、いずれまたじっくりと

向き合い、戦後初となる本格推理ものとされ、金田一が初々しく登場する本作を何度も体感する

ことで、この作品に対する私の評価にも変化がある可能性があります。

グッド・バイは、太宰の後期作品16編を収録した短編集で、中でも巻末の『グッド・バイ』は

未完の絶筆となる太宰の死後発表された作品です。

戦時中疎開するなどし、どうにか生き延びた太宰でしたが、終戦後も結局何も変わらない日本人、

人間に愛想をつかすように絶望を書き綴った『斜陽』や『人間失格』等の、のちに代表作とされる

大作を完成させると、憑き物が落ちたようにガラッと作風を変え、新聞連載用に書き始めたのが

グッド・バイだったようです。

軽妙洒脱な文章、ストーリーは新境地と言ってよく、たとえば手塚治虫さんが好むような男装の麗人的な

ヒロインの登場、そしてそれを一人二役的トリックと見立てると、前出の横溝さんが書いてもおかしくない

ような探偵小説的展開となるなど、これまでの多くが太宰本人を主人公に仕立てたような私小説的な

内にこもる作品だったのとはまるで別物の冒険風活劇です。これがもし完結していたなら、新たな代表作に

加えられていたかもしれず、その後の飛躍、活躍を考えると、ますますその早すぎる死が惜しまれます。

斜陽、人間失格といった有名作品の陰に隠れがちながら、収録された16編はいずれも佳作ぞろいで、

全般軽いタッチ、一見明るいムードが漂ってはいても、内実は深く重く、悲壮感あふれる作品が並びます。

中でも私が一番お気に入りなのが『眉山』で、途中何度か吹き出してしまうほど面白おかしい滑稽話を

展開させておいて、最後わずか数ページで場面は一転、せつなくやるせなく物語は終焉を迎え、悲しみが

いつまでも余韻を漂わせながら何度も押し寄せるのです。

この短編での場面切り替えの鋭い冴えが、太宰文学の大きな魅力の一つだと私は考えます。

旅先で途中まで読んでいた小松左京さん作の「日本沈没(下巻)」と「復活の日」を

地元の図書館でお借りして完読しました。

日本沈没は旅先で読んでいた版とは異なり、2006年に小学館文庫として再発売された

もののようです。カバーイラストなど装丁が違いますが、上下巻の区切りなど、構成は

ほぼ変わらないみたいです。

これほどまでに読み進めるのが怖いと感じた小説は、今までなかったと思います。絵空事、

物語の中の世界だとわかっていても、あまりにもリアルに迫ってくる内容にのめり込むと、自分が

沈みゆく国「日本」で右往左往している感覚に陥り、これはどうしたことだろうかと我に返り、

時々現実世界に立ち返ることで、今日本が沈んでいるわけではないのだと、言い聞かせ落ち着きを

取り戻すもつかの間、再び読み始めると恐怖心が蘇り襲ってくる…を何度も繰り返しました。

これは、この小説が発表された後、阪神淡路、東日本大震災という未曾有のふたつの大災害を

遠くからではありますが同時体感し、ここで描かれる災厄に見舞われる日本の姿が生々しく重なる

ことがひとつの要因でしょう。それと、物語内で登場する各種精密機器等の最新装置、たとえば

3Dディスプレイとか測定機器、コンピューター関連機器などの記述や、さらに舞台設定として

登場する成田空港、関西国際空港(当時運営はおろかまだ完成すらされていなかったはずです)

などなど、50年近く前に発表された作品からとすると、はるか先を見通していたとしか

考えられない記述が随所に見られるなどし、古さをあまり感じさせないことも、現世と照らし

合わせてタイムラグを感じさせず現実味を帯び、恐怖心がさらに増すのではないでしょうか。

リアルタイムで読まれた方々は、近未来世界としてこの小説を受け止めていたんですかね。当時と

違い、ソ連が消滅、中国が台頭し大国化するなど世界情勢も変化、物語中スマホはおろか携帯電話

すら登場しないなど、未来の社会情勢がすべて予測され、描ききられているわけではないにせよ、

世界における日本の立場、日本を取り巻く状況などに大きな変化はないことで、時代錯誤感を

ほとんど感じさせずに物語にのめり込んでしまい、日本が沈みゆく際に、真摯に向き合い、手を差し

伸べてくれる国がはたしてあるのだろうかと、登場人物たちと共に暗夜行路を行く気分なのです。

映像化された作品を見て結末はわかっているはずが、終章に向かうにつれ、胸を締め付けられる

ような緊迫感が増殖するばかりでした。そしてその結末は、原作ではより辛辣に描かれ、厳しい

末路が用意されています。主人公の小野寺をはじめ、主要登場人物にはできたら無事に日本から

脱出してほしいと願いましたが、はっきりとどうにか生存が確認できるのは二名のみ、あとは

生死が不明だったり、海外へ逃げのびたものの、心身ともにダメージがひどく、衰弱しきっての

脱出だったことが示唆されるなど、悲劇性がより助長された物語の締めくくりです。

映画の結末もけっして楽観的なものでなかったにせよ、もう少し希望を持たせた終わり方だった

ように記憶しており、この小説版での締めくくりを読むにつけ、さらに心が痛み、いたたまれなく

なりました。沈没するかどうかはともかく、現在日本列島では震度4前後の地震が頻発するなど、

地震活動活性期に入ったようにも思え、それでなくとも落ち着かないところに加え、異常気象が

日常的となり、ウィルス蔓延など不穏な社会情勢が否が応でも増すばかりなので、今さらながら

このいにしえの空想科学作品を、まったく他人事として読むことができないのかもしれません。

つい先日も地元和歌山を含め震度5弱の揺れが続けて起こり、トカラ列島で地震が頻発するなど、

毎日どこかの地震のニュースを見聞きしている気がします。

大きな震災を経験しながらも、日本全体で見れば、とれる対策には限りがあるというか、さほど

進歩はしていないように思え、いざというときには、命を守る行動をとるしかないのでしょうか。

時節柄さらに恐ろしくタイムリーな復活の日では、この二年ほど報道でもたらされた医者や看護師が

疲弊し、患者が多すぎて医療施設へ収容できない様子などが、ここでも先読みしていたとしか思えない

タッチで描かれており、物語では事態はさらに悪化、ウィルス蔓延に対する対策をたてられないうちに、

結局人類のほぼすべてが地上から姿を消します。

映像化された作品はテレビでチラッと一部を見ただけなので、もはやほとんど内容は忘れ去っていますが、

やはり映画版はラストがわずかながら希望を持てるような終わり方だった覚えがあるので、比べると

原作はかなりシニカルに終了します。オリビア・ハッセーのような美女も登場しないしね。

オリビアさんはともかく、両作品を通じて感じるのは、これら二編の作品では女性の描かれ方がずいぶん

希薄だということです。これは、物語の特殊性(どうしても活躍するのが男性中心になりうる)と、

発表されたのがともに1960年台と古いことが影響しているようで、しかしもし仮に現在同じような作品が

生まれるとするなら、間違いなく中心メンバーに女性も加わるでしょうから、その点、鋭い先見の明が

あった小松さんでも、のちに女性の社会進出がここまで進むことを予見できなかったのは確かでしょう。

復活の日では女性はたった16名しか生き残らない設定ですが、おそらくはこの数字も今日ならば160名、

あるいは1600名と、桁違いに修正され、物語の進行にも若干変更が加えられる可能性もあり得ますかね。

ただ、個人的にこの小説に物足りなさを感じたのは、ずばり『復活の日』の章として、人類滅亡後に

わずかに生き延びた人々が再生を目指す物語が全体の四分の一ほどしか記載がなく、逆に、いかにして

滅亡に至ったかの経緯が他の大部分を占めている点です。現況我々現在人が小説さながらにウイルスと

戦っていることを鑑みると、より現実味があるのがその経緯を描く章になるわけですが、私の興味としては

ザ・デイ・アフターにあったので、いつそれが始まるのやらと読み進めるうちにどんどん残りページ数が

少なくなり、結局生き残った人々のその後の姿が描かれるのは、ストーリー全体からすると少ししか

なかったのが不満でした。

なので、小説としての完成度の高さからすると、私からは日本沈没のほうをより強くお勧めしたいところ

です。そうとはいえ、どちらも近未来の現実を見透かしたように書かれた恐ろしくかつ面白いSF小説に

違いなく、未読の方は、図書館で借りるなどし、お読みになられてはいかがでしょうか。

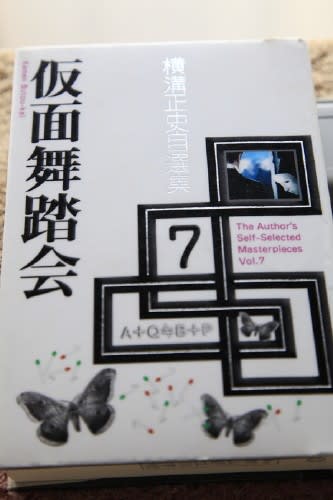

横溝正史さんが書いた膨大な推理小説のうち、探偵・金田一耕助が活躍するいわゆる

「金田一もの」を、当てずっぽうながら、たぶん七割程度は読んでいる私です。

横溝ブームの頃、私が買い漁って読んだ角川文庫版は、一部を除き、ほぼすべて

金田一耕助が登場するものを選んだからですね。

最近になって、図書館で借りるなどし続けざま読んだ「横溝正史ミステリ短編コレクション」と

「由利・三津木探偵小説集成」のおかげで、これまで未読だった、金田一が登場しないそれら

推理小説群も、その多くを読むことができたのは、すでにこの欄でご紹介したとおりです。

金田一もので読めていない小説がいくつかあることがわかっていて、そのうち気になっていた

作品のひとつが、この「仮面舞踏会」でした。今回図書館でお借りたのは、横溝正史自選集・

第7巻として発売されたものです。未完のまま捨て置かれた仮面~は長い中断を経て、

横溝ブームの頃、奇跡的(と言っていいでしょうかね、氏は長い間絶筆状態だったようなので)

に執筆活動を再開させた横溝さんの手によって完成にこぎ着けました。なので、舞台設定は

昭和35年頃としながら、再び執筆を開始し完結したのは昭和50年頃とのことで、金田一耕助が

活躍する作品では、最も新しいもののひとつです。

舞台が軽井沢とされていることもあり、横溝作品で特徴的な怪奇色やおどろおどろしい雰囲気は

ほぼ影を潜めるとともに、作品全般がそうであるように、金田一や等々力警部ら登場人物の描写も、

これまでのシリーズと比べると、いくぶん違った印象を受けました。スマートで、アーバンな

イメージがより強調されているといいますかね。時代は遡って設定されたものの、中断されて

いた間にも、確実に社会及び横溝さんの周囲では月日は流れていたわけで、その諸々の事情が

加味された結果だと見ていいでしょう。作風が微妙に変化したと言えるかもしれません。

全体的な完成度としては、脂の乗り切っていた全盛期に発表された氏の様々な傑作作品群と

比べることは少々酷な気はしますが、未読のまま残していたこのような本格長編推理小説を

今回読む機会を得たことには、大満足、大いに堪能させていただきました。

この前、ブルーレイに保存してあるアニメ「けいおん!」と「映像研には手を出すな!」を

続けざまに見ていたら(どちらも大好物なので、もう何度も見返しているのですが)、

たまたま両作品にザリガニ釣りをしているシーンが出てきました。映像研~では、釣り上げた

ザリガニを食べてもいますよね。ザリガニを食べることってあるのかしらと思っていたら、

朝日新聞夕刊記事に、中国では今、ザリガニ料理ブームとかで、こぞって皆が収穫したおかげで、

生態系を脅かす外来種である野生化したアメリカザリガニが減っているとありました。日本でも

食す習慣が浸透しブームとなれば、厄介者とされるザリガニが駆除できるかもってことなんですね。

続けざまのザリガニの話題が呼び込んだのか、ようやく順番が回ってきて読むことができたのが、

図書館に予約していた「ザリガニの鳴くところ/ディーリア・オーエンズ著/友廣純訳」です。

忘れていたのを思い出して予約した際には、すでに多人数の順番待ち、いつになることやらと

思っていたところ、ついにお鉢が回ってきたのです。これまで翻訳小説にはほとんど縁のなかった

私が、この作品を読んでみたいと思い立ったのには、以下のような経緯がありまして…

朝日新聞日曜別刷り版「グローブ」に、『世界の書店から』という世界各地のベストセラーを

紹介するコーナーがあり、この連載記事にも、毎回一応目を通すことは通すのですが、

元々洋書にはあまり関心がない上、紹介される本は当然すべて原書版、100%手にする機会は

ないだろうことは明白なので読み飛ばすだけになって、取り上げられた本の内容は記憶には残りません。

ところがその中で、唯一と言っていいくらい、どんな本なんだろう、読んでみたいなと、

強く印象に残ったのがこのザリガニ~でした。動物学者である作者が69歳にして初めて執筆した

小説であったこと、それに加え、興味を惹かれるシチュエーションおよびストーリー展開、

さらに、やはり一番気になったのはずばりタイトルですかね。ザリガニって鳴くんでしたっけ??

昆虫少年だった頃、何度もザリガニを飼育したことありましたけど、鳴き声って聞いた

覚えがないんですよ。う~ん、気になるなあ、どんな鳴き声なんだろう?

以上のことはもうだいぶ前の出来事で、そのときは日本語版が出たら読んでみたいと思ったものの、

当然のごとく、しばらくして頭の中からすっかりこの作品のことは忘れ去られた頃、本紙の書評欄で

この本の日本語版が取り上げられていて、「どっかで聞いたことのある話だな」と、遅ればせながら、

それでようやくグローブの記事を思い出した次第です。そのときすぐに予約すればいいものを

それをまたまた忘れてしまっていて、しばらく経ってひょんなことから思い出し予約を試みるも、

その間にいろんな賞をとったり、映画化が決まったりと、この作品は日本でもすっかり超話題作と

なってしまい予約者多数、順番待ちで時間がかかってしまいました。日本人の中では、けっこう

早くからこの小説のことを察知していたひとりのはずなのに… ずいぶん回り道をしたんですね。

経緯が長くなりました。がしかし、内容のことはいいですよね。人気作かつ話題作、おまけに

映画化されることで、今後もこの小説の内容やあらすじなどは、皆さんも折に触れて見聞きする

こと間違いないでしょうしね。私自身の読後の感想の一部を述べると、文章の美しさ、上品さに

まず驚きました。もちろん原文そのものが気品高いのでしょうし、加えてそれを的確に日本語で

再現した訳者の力量も相当なものだと思われます。仮に私がもし辞書を片手に原書に挑んだとしても、

「これはペンです」的な直訳しかできないから、上質の文章や文脈から醸し出される奥深さが解せずに、

心が震えることもなかったでしょう。暴力、差別、偏見、貧困等々、人間が見せる醜い面も生々しく

多々描かれているのに品の良さは損なわれず、不思議なことに、それよりも強く心に刻まれるのは、

湿地に暮らす動物たち、中でも特に鳥類に関する生態の描写の細緻かつ鮮やかさで、それがけっして

押しつけがましかったり、くどすぎないのは、配置、配分が極めて適切だからかもしれません。

淡々とリズミカルに語られる口調が心地よく、気がつけばいつの間にか、自分も湿地に足を踏み入れて

いる気がするのです。

読み始めると止まらなくなり、500ページを超える長編ながら、二日で読み終えました。

よく言われる「○○ロス」ってんですか、この作品は物語を完結させたあとも余韻を響かせ、

先が気になって急ぎ読み進めたのに、いざ終わるとなると読み終えるのが惜しくて、すぐさま数項目

あとに遡り、さっそく物語の最終盤を繰り返し堪能しました。前述のように、私はこれまで

ほとんど翻訳小説を読んでいないので比較はできませんが、外国人登場人物の名前の記憶にもあまり

悩まされず(もちろん、何度も人物紹介一覧を参照しましたけど)、それは、各項目が細かく

分けて網羅され、ひとつひとつのパートのボリュームが小さめだったことが幸いしたのかもしれません。

過去と現在が混在してお話は進行するのですが、それぞれの項に19○○年と、これから述べられる

出来事があったのが何年なのかを、はっきり表記されていたことも読みやすさにつながりました。

それが過去に遡ってのことなのか、現在の話なのかを最初に理解したうえで読み始められましたから。

翻訳ものと言えば、今、朝日夕刊紙上で連載中の「ガリバー旅行記/ジョナサン・スウィフト著/

柴田元幸訳」も楽しみに読んでいるので、個人的はかなりの異例続きとなりますかね。ガリバー~は

あまりにも有名で古典的、幼少の頃幼児向けの絵本か何かで読んだことがあり(第1部の小人国編の、

しかもおそらくほんの一部分だけでしょうけど)、ある程度の内容は知っているつもりでいましたが、

それは全然勘違い、今回本格的な原典に触れたことで、実は当時の王朝を比喩し非難するなど、極めて

風刺に富んだ小説であったことを初めて知り驚きました。これは詳細な注釈をつけてくれているから

理解できることで、物語の筋を読み進めただけでは、どこが比喩やら風刺なのかが、世界史にうとい私には、

さっぱりわからなかったでしょう。物語中ガリバーが立ち寄るのは、ほぼすべて架空の国(リリパット国

=小人国、ブロブディンナグ国=巨人国などなど)ですが、その中で描かれてる唯一実在する国家が

「日本」であることに、今更ながら驚きました。当時のヨーロッパ人にとって日本は、本当にあるのか

どうかすら定かでない、夢うつつの存在だったということなんですかね。ガリバー、日本へ来てたんやなあ…

読まず嫌いを克服し、これまでとっつきにくかった翻訳小説を積極的に読むようになるかどうかはともかく、

これをきっかけに、読書の深遠、ザリガニが鳴くところへと、さらに深く分け入れるような気がします。

まずは本題の前に、今視聴している新作アニメに「探偵はもう、死んでいる。」(以下たんもし)

という作品があり、その話から。たんもしを初めて見たときの第一印象が、探偵と助手の関係などが

今村昌弘さんの「屍人荘の殺人」(しじんそうのさつじん)シリーズとなにやら似かよっているなあと

いうものでした。助手が「巻き込まれ体質」である点(屍人荘では探偵が事件を引き寄せる体質)とか、

そもそも探偵がすぐにいなくなる点(屍人荘では、この人が事件を解決していく探偵役なのだろうと

読者に匂わせておいて、あっと驚く展開、真探偵が登場する)だとか、彷彿させるような事柄がいくつか

あり、気になって仕方がなかったんですね。そのほかにも、手塚さんのブラックジャックを思い出させる

エピソードがあったりと、パクリとまではいかないまでも、二番煎じ的な印象、既視感が付きまとい、

オリジナリティに欠ける作品のような気がして、個人的な評価を下げました。

ただし、第1話の緊迫した展開が真に迫っていたし、探偵(=ヒロイン・シエスタ)も魅力的だったので

(表題のとおりすぐにお亡くなりになるのですが)、2話以降もたんもしを見続けてはきたものの、

回が進むにつれつまらなさが拍車をかけ、現時点では、ほとんど義務的に見ているだけです。まあこれは、

私個人的な意見、感想です、楽しんで見ている方はお気に障ったかもしれません、ごめんなさい。

さて、このたび発売された屍人荘の探偵&助手コンビが活躍するシリーズ第三弾の「兇人邸の殺人」

(きょうじんていのさつじん)をさっそく図書館でお借りして読むことができました。もしかしたら、

この図書館では一番手だった?? 人気シリーズの新刊をこんなに早く手にでき読めたこと、感謝いたします。

シリーズ第二弾の「魔眼の匣の殺人」(まがんのはこのさつじん)は屍人荘に比べるとパワーが落ちたように

感じたので、次作となる兇人邸は、正直期待せずに読み始めました。屍人荘が仮に作者の全精力を注ぎこんだ

最高傑作(生涯においての)だとしたら、当然それ以上は望めないんですものね。推理小説史に名を残せるような

名作を生み出してしまったあと、かかるプレッシャーは計り知れないし、その呪縛から解き放たれるのは

並大抵でないことは想像できます。しかしそれは杞憂だったかもしれず、第一作に近いレベルにまで

盛り返せたのではと思いながら、引き込まれて読み進めました。

これは全作に共通することで、トリックがやや回りくどく、まどろっこしい点(論理的な仕掛けとする

ための説明や根拠が長すぎるきらいがあり、物語の先が気になる私のようなせっかちタイプの読者には、

くどすぎると感じるんですかね)や、そのくせそのトリックは時間をかけて綿密に練られたものではなく、

大抵の場合、犯人が窮鼠のひらめきで窮地を救うための非常措置のはずが、それにしてはからくりが

巧妙すぎるのが気になります。また、絶体絶命な状況下におかれる探偵と助手があまりにも冷静沈着で、

あくまでも落ち着き払い推理を試みる点などに、「この精神状態、普通あり得ないよなあ」と、読み手側が

ちょい冷めて引いてしまうのが心配されるなど、突っ込みどころが無きにしも非ずなのですが、それを

軽く吹き飛ばす究極のシチュエーションが、クローズドサークル下で起こる、パニック(ホラー)映画並み

極限状況と(突発的に近いような)連続殺人の同時並行ですよね。

班目機関(まだらめきかん)という秘密組織が残した過去の忌まわしい研究の亡霊、残骸が現在に蘇り、

襲い掛かるいう初期設定が奏功し、「なんでもあり」的な超常現象を普通の推理小説と組み合わることを

全シリーズの共通項とすることで魅力倍増に成功、その複合を活かして危機的状況を創り出した兇人邸は、

初弾の勢いを取り戻したように思いました。

当然シリーズ第四弾も企画、発表されるのはほぼ間違いないでしょうし、まだまだこの不可思議な世界観に、

どっぷりと浸かれる喜びをかみしめたいと思います。

ということで、今回は素早い対応で、鉄は熱いうちに打てのごとく、手塚治虫文庫全集から

「エンゼルの丘」を読み直しました。読むのは、購入時に一度読んで以来となります。

全1巻とはいえ500ページ近い枚数は、かなりボリューミーです。

手塚全集をあまり読み返せていないのは、その収納方法に少々問題があり、プラスチックケース

5個分くらいに分けて収納し、押し入れの奥に重ねて積み上げて収めているので、取り出すのに

一苦労するからなんです。全集以外の文庫本を収めたケースを合わせると全部で10個ほどあり、

1個分のケースがかなり重いので、これらを押し入れの狭い間口から出し入れするのが

かなりの重労働なんですね。すっきりコンパクトに必要最低限のスペースで収められている

点に関しては満足しているのですが、本を探すたびに腰を痛めそうになるのが難点です。

前にも書いたことあると思うのですが、あの立川談志さんは枕元に(神と崇める)手塚さんの

本を常備し、とっかえひっかえ読んでいたと聞いたことがあります。私もこれに倣い、

もう少し読書最優先する方向での収納を考えたいところですが、日常生活との兼ね合いとなると、

これがなかなか難しいですよね。今回はカラッとした晴天が続いたので、押し入れの奥の掃除、

風通しなどを行ったタイミングで、エンゼル~の入ったケースを探し出せた次第です。

おっと、ボヤキが長くなりました。この前このエンゼル~を「少女漫画の始祖的存在」と

書きましたが、この本の解説にもそれらしき記載は見当たらず、新聞記事や雑誌の手塚特集で

そのような表記があった可能性はありますが、それも私の勘違いで別の作品(あるいは別の作者)

だったかもしれず、先の記事は「根拠不特定、思い違いだった可能性がある」で、お詫びして

訂正します。

しかしこの作品、始祖かどうかはともかく、大変面白い漫画であると、今回読み直してみて

改めて思いました。1960年~61年にかけて少女向け雑誌「なかよし」に掲載されたようで、

その頃手塚さんはほかにも多くの連載を抱え絶好調期だったみたいです。なおかつ、ご自身お気に入りの

「人魚」がモチーフの作品でもあり、より気合を入れての執筆だったのでしょう。

ヒロイン・ルーナ姫のキャラデザインも秀逸でかわいらしく、でも逆にそれ以外はいわゆる

少女漫画っぽくはなく、他の手塚作品に多く見られる(少女)冒険活劇ものといった赴きです。

相当突拍子もない設定や場面展開もありますがそこはご愛敬、奇想天外なストーリー進行は、

おそらく他の少女漫画家たちの追随を許さず、飛び抜けていたに違いありません。

当時の漫画家(および漫画家の卵)は影響を受け、競って波乱万丈の物語展開を少女漫画に取り入れる

ようになった…というのはどうでしょうか。この方、あくまで自説(といっても、どこかで読んだ気がする

どなたかの解説ですが)を曲げたくはないようですね。

そして、多くの手塚作品同様、ヒロインたちに決して手放しなハッピーエンドが訪れるわけでなく、

多くの謎をはらんだまますべては水泡に帰し、人魚たちの行く末が定かでないうちに物語は幕を引きます。

悲劇的結末を決して積極的には好まない私ですが、それが深い感銘や余韻を残すことを、このエンゼル~を

読み終えた後、改めて思い知らされました。

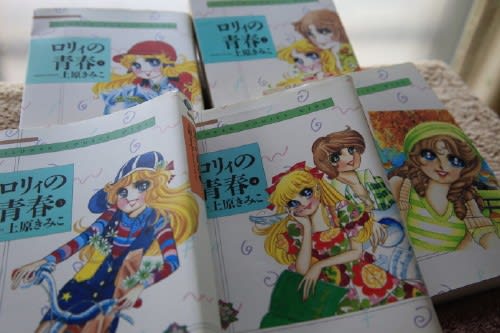

極力外出の自粛を求められている最中、手持ちの蔵書を読み直そう!シリーズですね。今回

久しぶりに読んだ漫画は、「ロリィの青春/上原きみこ」全5巻です。このフラワーコミックス

ワイド版を購入したいきさつ、小学生の頃リアルタイムで週刊少女コミックを読んでいた話などは、

以前ご紹介した「つらいぜ!ボクちゃん」購入時の繰り返しになるでしょうから、前回の記事を

ご参照ください。

私の記憶回路では、つらいぜ~がギャグタッチ、ロリィ~が正統派という区別でしたが、ロリィ~も

相当ギャグ路線寄りでもあったことを、今回再読し考えを改めました。まあそういう工夫がなければ、

とてもつきあえない、ついていけないかもですよね。つらいぜ~がそうだったように、この

ロリィ~でも、主人公(ロリィ=ヒロイン)に過分な艱難辛苦が襲い掛かります。これもつらいぜ~

同様、偶然出会った旅人クレオと早くから相思相愛の間柄となるにもかかわらず、作者はこれでもかと

二人に試練を与え、すれ違いを生じさせます。「ロリィ、そこまでかたくなにならなくても…」と、

私ごときがたしなめたくなるほど意固地すぎるのが災いし、物語がより複雑化、深刻化していく一方で、

ドタバタ喜劇的な要素を交え場を和ませることが、いくぶん救いになっているのは確かでしょう。

池田理代子さんの「ベルサイユのばら」を読んだ(途中までですが)際に気づいたのですけど、

この漫画でもコミカルな描写が意外に多くて驚いたことを思い出しました。ベルばらというと、

美男美女が多数登場する上品な作風イメージでしたので、笑いをとるシーンが随所に挿入されている

のに、かなり意表を突かれたのです。もしかしたら、そういうのが当時の定石だったのかもなあ。

また、これもつらいぜ~同様に、かなりあざとい設定、無理やりな場面展開も散見されるなど、作者は、

長編連載を可能とするための物語を紡ぐのに、相当苦労していたのだと推察します。行き当たりばったりで

描かれたわけではないでしょうけど、人気が出て、連載を延ばさなければならなくなって、物語を

付け足さなければならない事情などが重なった可能性はありますね。

こうした少女漫画における波乱万丈の設定、ジェットコースターのように目まぐるしく変わる展開は、

手塚治虫さんの「エンゼルの丘」が原点だと聞いたような気がします。エンゼル~は一度読んでいる

はずですがすでに細かなストーリーは忘却の彼方、この少女漫画の始祖的存在も再読したいところです。

エンゼル~はともかくとしても、同じ手塚さんの手による少女漫画「リボンの騎士」などを考えてみると

まさしくそうで、幸せが主人公の手からするりと逃げだして、ハラハラするシチュエーションの連続です。

このワイド版を購入後しばらくしてだったか、その後も上原さんは現役を続けられ、「いのちの器」

という漫画を雑誌に連載中(上原きみ子名義)で、テレビドラマ化もされていると知りました。それが

文庫本化された際に、購入して読んでみようか迷った覚えがあります。こういうのは勢いというか、

タイミングですよねえ。結局いまだに、その漫画を読んだこともなく、ドラマも見ずじまいのままで、

でもおそらくは、描かれるストーリーや絵柄、キャラクターのデザインなどは、当時と大きく

違っているのだろうと想像できます。

父を早くに亡くし、貧しい環境で育ったヒロイン・ロリィは、とりたてて器量がいいわけではないし、

とりえもないおっちょこちょいなドジっ子だけど、明るく活発で粘り強く、周囲の皆を幸せな

笑顔にする女の子。これは当時も今も変わらない、少女漫画の典型的な主人公像なんですかね。

そんな少し不幸ではあるがどこにでもいそうな普通の女の子が、身分を隠したイケメン財閥御曹司

(=クレオ)に求愛される… そんなロマンチックな恋物語が、シンデレラ願望の少女たちをときめかせて

いたんでしょうか。私は男子生徒ながら、一緒になって盛り上がってましたけど。

けっしてイカした女の子ではないと作中描かれているはずのロリィちゃん、表紙絵を見る限り、

それにしてはずいぶん愛くるしい美形に見えますが… 目が顔の半分くらいの大きさ(!)で、

これは当時の少女漫画では、ごく普通のタッチでした。そして目の中には星がキラキラ…

これぞ「THE 少女漫画」ですよねえ。

現在放映中のアニメ「かげきしょうじょ!!」が、その少女漫画のいにしえの世界観を引き継いだ作品と

言えるかもしれません。主人公・渡辺さらさの瞳に星が輝いてますしねえ、主題歌の最後のほうで。

W主人公およびその同期生たちは、それぞれが悩みや過去の傷を引きずり、さらに先輩たちからの

いじめや嫉妬にさらされながらも、歌劇団トップを目指し切磋琢磨します。でもどの問題も比較的

短時間に、しかも皆前向きな方向で片付くので、全般明るく軽いムードで物語は進行します。それは、

ここに登場する架空の歌劇団および音楽学校が、どう考えても現存する団体を彷彿させるからで、

陰湿過ぎるいじめは遠慮して控えめに表現するにとどめ、過激少女にはしていないのだと想像します。

その分、見ているほうとしても、まあまあ穏やかな気分で楽しめるのでありがたいのですけどねえ。

長くなりついでにもうひとつだけ。この作品でも、主人公のひとり・奈良田愛(ならたあい)を演じる

花守ゆみりさんの演技力がさえわたっています。彼女の声は七変化しますがそれが無段階、ごく自然に

いく通りでも声色を使い分けられるみたいです。今回の声は、少し前に放映された「裏世界ピクニック」

での主人公のひとり、ちょっぴりボーイッシュな女子大生役に似ている気はしますが、近いけれど

やっぱりかなり違っていて、もっとドライにさらに感情を押し殺している感じで、その声を聞き慣れると、

ならっち(=前に所属していたアイドルグループJPX48時代の愛称)の声は、まさしくこれだと思えて、

それ以外に考えられなくなるんですよ。役柄が憑依して一体化しているとでもいいますかね、凄みを感じます。

人間不信(特に男性には強い嫌悪感を覚える)でコミュ症だったならっちが、天然系のさらさと出会い、

心を開くことで、音楽学校の同期生などとの自然なコミュニケーションも徐々にとれるようになって、

少しずつ感情を表に出せるようになりつつあり、現実世界から逃避するためだけに入学した学校で、

ついに本腰入れて勉学やレッスンにも取り組み始めました。心の中の声でひとり突っ込みを入れる

ギャグセンスもなかなかのもので、間合いも絶妙、笑えます。これからますます快活になるであろう

ならっちの成長、変貌ぶりを、花守さんなら的確に表現してくれるのは間違いありません。

彼女らの進む道、行きつく先を見届けたいところですが、1クールですべてを描ききるのは

まず不可能でしょうし、数期に分けてでも、最後までアニメ化してくれることを熱望します。

あらぬ方向へ話がそれ、長くなりました。このあたりで銀橋を降り、幕を下ろしましょう。

さていよいよこのシリーズも最終回となり、現在テレビアニメ放映中の「ゲッターロボアーク」へ

話が進みます。先にご紹介した真ゲッターロボまでが2002年にまとめて出版された後、

このアークの文庫本は2007年に刊行され、この間、雑誌連載が行われていたことがわかります。

残念ながらこの連載執筆中に作者の石川賢さんがお亡くなりになり、アークは未完のままとなり、

作中では早乙女研究所地中に封印されたゲータードラゴンが復活するところで物語は終わります。

今回改めてアークを読み返してみたら、アニメ版でもキャラクターデザインや前半のストーリー進行など、

概ね原作の漫画に近く設定されていることがわかります。先に述べたように、一部號編でのエピソードが

挿入されるなどアニメ版ならではの工夫も見られ、これは、號編、真編を知らなくても、それなりに

ストーリーが把握できる配慮だと思われます。このあと原作では、ネオ恐竜帝国との共同戦線を契機とし、

ゲッターアークが異次元(遥か未来の宇宙空間?)での戦闘に巻き込まれる展開となるのですが、

はたしてアニメ版でも同じような筋書きとなるのでしょうか?

それよりなにより、やはり最終話をどうするかでしょうかね。尻切れトンボで終わってる原作を尊重し、

あえてアニメでも決着をつけず終了させるのか、それとも、原作者の永井豪さんはご健在なので、

テレビ版ではアークとしての物語(それはゲッターロボ・サーガとしてもになるのでしょうけど)を

完結させるかですね。すでにアニメ版アークでは、漫画版號編で宇宙の彼方(=火星)へと消えた

真ゲッターロボ(=黒いゲッターとも呼ばれている)を再登場させるなど、原作からさらに踏み込んだ

内容となっているので、後半はますます独自の展開となる気配濃厚です。

1クールではすべてを描ききれない気もするし、さて、どう完結させるでしょうか、注目です。

ところで、ゲッターロボの原作者なのですが、双葉社の文庫版では、すべて「原作・永井豪」

「作画・石川賢&ダイナミックプロ」で統一されていて、てんとう虫コミック時代の

「原作・永井豪、石川賢」とは異なっています。このあたりかなり微妙なところだと思われ、

ゲッターシリーズに関しては、最初の企画の段階から石川さんが深く関与されていたはずで、

のちの號編以降に関しても石川さんがイニシアティブをとって制作を進めていたこともあり、

原作者として石川さんの名前がクレジットされてしかりだと部外者の目には映るのですが、

このあたり石川さんは別に意に介さずなようで、どうでもいいことなのですかね。

いずれにせよ、永井豪さんが稀代のストーリーテラーぶりを発揮し、漫画版では果たせなかった

ゲッターロボ・サーガの壮大な結末を、このアニメ版で優秀を飾ってくれれば最高なんですよね。

期待しつつ、令和のゲッターロボを今しばらく楽しみましょう。このブログ記事シリーズは

これにて終了です。

【特別寄稿その1・ゲッターと文庫本と私】

省スペースで収納できる点で文庫本サイズのマンガは優れていて、それが当時積極的に

買い求めた理由でもあったわけですが、今回改めて読み返した際に、字が細かくて読みづらく

難儀しました。自身の老眼が、幾年月重ねるうちにずいぶん進んでしまっていたようです。

こうなると、我々熟年世代には字が小さい文庫本よりも、(収納スペースを度外視すると)

むしろ大判サイズを購入したほうがいいことがわかります。あとは、電子版で再購入するなどし、

拡大表示させながら読むとかですかね。文庫本サイズでとりそろえた、手塚治虫全集を

近い将来再読するのを楽しみにしているのですが、もしかしてこれも苦労するのかしら。

読書用のルーペなどの備品を調達しなければならないお年頃なのかもしれません。

【特別寄稿その2・ベテラン声優緒方賢一さん】

私のわかる範囲で、オリジナルのアニメ版ゲッターロボと現在のアークの両方に出演されている

唯一の声優が緒方賢一さんで、正編ではバット将軍、G編ではヒドラー元帥など悪役を演じられました。

今回は(チョイ役で登場するバット将軍ではなく)ハン博士役での出演で、ベテラン声優が話題作りで

ゲスト的に呼ばれたわけでなく、ついこの前も「半妖の夜叉姫」で冥加爺(みょうがじい)役を

演じられるなど、現役バリバリで活躍されている姿に驚かされます。独特のキーの高いダミ声が特徴で、

当たり役としては、「宇宙戦艦ヤマト」のアナライザーとかですかね。ロボットにもかかわらず、

ヒロイン森雪にエッチに迫りまくる様子に、ずいぶん親近感を覚えたものでした。

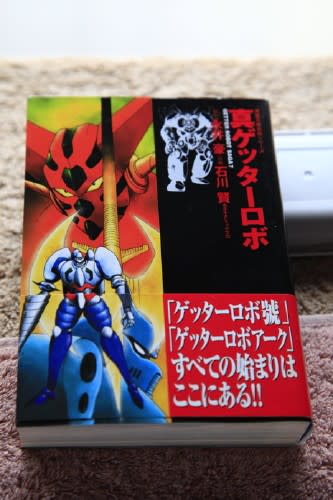

続いて「真ゲッターロボ」です。マンガとして描かれたのは號編よりもあとになりますが、

時系列的にはG編と號編の間に位置される作品です。同じ真~という名前のOVAも

存在するようなので(私は見たことありませんが)ややこしく、漫画版はそれとは直接関係

ない設定、ストーリー展開ということです。G編終了後、様々な経緯で複数のゲッターロボが

異なったメディアで描かれるなどしたこともあり、ひとくくりにするのは難しいようです。

エッセイ「ゲッターと私」に従うと、G編から號編へ話が飛んだ際、その間早乙女研究所を

襲ったとされる重大事件、悲劇が描かれていないということで、後付でその顛末が語られるのが

真~ということになります。號編が描かれた際、のちに真~として発表される部分については、

大まかな取り決めしかされていなかったとみられ、できるだけ物語の整合性がとられるよう

最大限配慮はされたのでしょうけど、どうしてもいくつか矛盾が生じているようです。

また、今放映中のアニメ版アーク編の中で、マンガでは號編で語られ描かれる真~での出来事が

再現されるなどするために、混乱し、余計頭の中がゴチャゴチャになりそうです。これは、

アーク編だけ視聴することになる新しいファン向けに、この一本だけ見ても過去のいきさつが

おおまかに把握でき、独立した作品として楽しめるようにとの配慮だと思われます。

何もかも滅ぼしかねないような、あまりに強大な力を秘めた真ゲッターを恐れるあまり、この物語の

最後、凍結、封印してしまいますが、眠りから目覚め號編で復活、地球規模のピンチを救う流れです。

同じロボットもののエヴァンゲリオンや「蒼穹のファフナー」では、謎が謎のまま、視聴者を置き去りにして

物語が進行することが多いのに対し、ゲッターロボ・サーガでは、理由や理屈を一々解き明かし、説明しようと

する方向性で、このあたり、原作者の永井豪さんや石川賢さんの完全主義者ぶり、生真面目さ、読者への

サービス精神の旺盛さがうかがい知れるというものです。

ゲッターロボの場合、新たな物語が付け足されるにつけ、出だしのコンセプトとずいぶん異なったテイスト

となり、まさにつぎはぎだらけ、プロットに破綻が生じるのはある程度致し方ない気はします。それぞれ

独立したお話だと割り切って楽しむのも一つの手でしょうが、それでも私は、初代ゲットマシン操縦者としては

ただ一人生き延び、科学者、指揮官としてゲッターチームを鼓舞する神隼人の生きざま、活躍に心躍らせるし、

また、滅び去ったかのように思えた恐竜帝国復活の行く末を、大河ロマンととらえ、見届けたいと思うのです。

時系列的には、この「ゲッターロボ號(ごう)」の前に「真ゲッターロボ」が来るようですが、

ここでは書かれた順、読んだ順番通りに話を続けます。

この文庫本版號編の最後に、コミックエッセイ「ゲッターと私」が収録されていて、

石川賢さん自身の語りで、オリジナルのゲッターロボの誕生秘話やこの號や真ゲッターロボが

描かれた経緯を大雑把ではありますが知ることができます。しかし、当時新作アニメや漫画などとは

ほとんど縁遠かった私でしたから、それをふまえても、ゲッターがこの「號」で復活するに至った

理由の正確なところはよくわからないままなのです。当時アニメとして企画され放映されていた

というゲッターロボ號(漫画版とは相当違った設定らしい)もまったく見ていなかったし、スーパー

ロボット大戦というゲームが人気を博す(そこへゲッターも参戦?)などし、そうしたいわば

メディアミックス的な流れに乗ってG編以来のゲッター(漫画版)の復活となったようで、少々

複雑な経緯をたどり、同時多発にゲッターが描かれたので、状況混沌で、つかみづらいのは確かです。

敵は最初プロフェッサー・ランドウと名乗るマッドサイエンティスト(人間?)でしたが、それを

陰で操っていたのが実は恐竜帝国の残党であることが判明。やはり、ゲッターとハチュウ人類とは

切っても切れない関係のようで、最終作アークでもみたび恐竜帝国の暗躍(いったんゲッターチームと

手を組むように見せかけるが…)が見られるように、ゲッターの敵としては極めつけ、恐竜帝国が

一番しっくりくるようにも思います。

タイトルにもなっているゲッター「號」が主役メカかと思いきや、號はゲッター線をエネルギー源として

利用していない機体(いわば亜種、本来ゲッターの名を冠せない?)で、真打「真ゲッターロボ」が

満を持してあとから登場する構成にも驚きです。古いファンとしては流竜馬(オリジナルのゲットマシン

操縦者)が合流し、真ゲッターの操縦者(のひとり)として復活、活躍する展開もうれしいかぎりです。

神隼人が早乙女博士の遺志を継ぎ、ゲッター線研究者、ゲッターロボ開発者としての地位を確立して

いるのも、正編で彼をIQ300の天才として登場させた布石をうまく活かせているなと思いました。

元々純粋なロボットもの(バイオレンス・アクション+ロボットもの)で始まったゲッターシリーズが

その要素を残しつつ、ここから全宇宙規模的(神話的)SF色がグンと強まります。これは、原作者

である永井豪さんに「デビルマン」のような壮大な世界観で物語を展開する素養があったところへ加え、

のちにSFロボットものとしてレジェンド化する「伝説巨神イデオン」や「新世紀エヴァンゲリオン」

のような神がかり的な(人知を遥かに超えた)作品からの影響も多大だったと思われます。イデオンや

エヴァンゲリオン同様、ゲッターロボ(ゲッター線)自身が意思を持ち始めたりしますからねえ。

正編の開始当初はまったくそのような気配のなかった作品でしたし、あまりの変わりように物語の整合性に

多少無理があったり、ほころびの見えるところも目につくうえに、ゲッターがあまりに神格化されすぎて、

当初からのファンには、冷めたり、引いたりしそうな場面も見られ、ついていけないと感じるのも事実です。

ただ、そうして発想を飛躍、発展させたことで、G編までで終わらせず、マンネリを防ぎ、引き続き物語を

紡ぎだせたことは確かでしょうし、旧作との比較はほどほどに、多少のことには目をつむるべきですかね。

詳しいいきさつや出来栄えはともかく、この號編でゲッターロボが復活してくれたことで、昭和から

令和3年の現在に至るまでゲッターの物語を楽しめるのですから、やはり感謝しかありませんよね。