昨年末に朝日新聞記事「ミステリー小説ランキング紹介」で取り上げられた

「可燃物/米澤穂信(ほのぶ)著」、図書館での順番がようやく回ってきて、

このたび読むことができました。この小説は各ランキングで上位を独占、

紹介記事中でも『大本命』的な扱いで、なるほどとても面白く、私もあっと

いう間に読み終えました。

米澤さんと言えば、アニメファンには京都アニメーション作品「氷菓」の

原作者としても馴染みのある方ですよね。京アニ作品中では、個人的には

あまり高評価でない氷菓なのですが、学園もの、ヤング(←死語)向けとして

は異例の凝ったシチュエーション、トリックなどには、目を見張るものが

ありました。学園生活の何気ない日常に謎、真意が隠されていて、その意外性

に驚かされました。米澤さんはその後直木賞を受賞されるなど作家としての

名声をより高められ、その最新作がこの可燃物、米澤作品をいつか読んで

みたいとの願いとタイミングがクロスし、ようやく叶いました。

オムニバス形式で五つの物語が並び、いずれも群馬県警の葛(かつら)警部が

それらの謎を解き、事件を解決します。どの事件も概要は平凡というか、

日常我々の身近でも起こりうるようなありふれたもので、たとえば連続放火

だったり、人質を伴う立てこもりだったり、交差点の出合い頭事故だったり等々、

現実のニュースでも時々見聞きする、一見特殊性からかけ離れた単純な事件

のはずが、実はいずれもひねりが効いていて、動機や凶器など思いもよらない

展開を経て、予測しがたい結末を迎えるのです。このあたりは氷菓の延長線上

であるとも言えるでしょう。

こういう切り替えの鮮やかさ、本格推理なのに気負っていない点が、米澤作品

の魅力のひとつなのかもしれないですね。

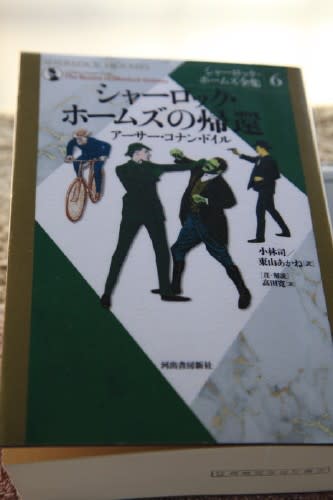

ホームズ読書シリーズ第六弾、「シャーロック・ホームズ全集6・シャーロック

・ホームズの帰還/アーサー・コナン・ドイル著」を読みました。短編が13作

収録され、注釈、解説などと合わせると、そうとうボリューミーな一冊です

(およそ700ページ)。この全集の特徴は、原則発表順、シリーズごとに

一冊にまとめられていて、それぞれの分量にかなりばらつきがあることですね。

そのくせ、その割には各巻ごとの価格差は小さく、CPだけみると増量版が断然

お得なので、優先して分厚いのを買い求めたいものの、そんな選び方するような

品でないしね。シャーロキアンなら、関係なしに当然全巻買い揃えるでしょう。

初っ端の『空き家の冒険』でいきなりホームズが復活します。やはり「実は

ホームズは生きていた!」だったようで、すでにこの頃ホームズ人気は高く、

ドイルの経済的事情などもあり、なし崩し的復活劇だったようです。片や、

仇敵モリアーティは行方不明のままなのでしょうか? 最近のアニメでは

二人はたいてい連れ立って登場し、中にはモリアーティが美化され、正義の側で

描かれている作品も見受けられます。本家本元では、「悪の親玉」扱いの割に、

活躍の場をほとんど与えられず、一作のみで消え去ります。彼も無事?復活を

遂げ、このあと再びホームズと相まみえる機会を得るのでしょうか。

ホームズもの短編では、「シャーロック・ホームズの冒険」が一番人気だと

聞き及んでいるのですが、私個人としては、こちら「帰還」のほうが面白く

読めました。ドイルの職業作家としての手腕がさらに磨かれ、筋書きやドラマ性、

トリックなどの精度が増し、より昇華されたように感じるのです。私自身、

ホームズの世界観にどっぷりハマり、馴染んだこともあるのでしょう。

ホームズもの読書シリーズ第五弾は、「シャーロック・ホームズ全集5・

バスカヴィル家の犬/アーサー・コナン・ドイル著」です。このところは

全集の番号順、書かれた年代順に読めていることになります。

バスカヴィル家~を読むのは初めてでしたがタイトルには聞き覚えがあり、

それもそのはず、ホームズの長編もの四作中、一番の人気作だということです。

確かに、これまで読んだ「緋色の習作」や「四つのサイン」と比べても、

これが一番面白くて、よくできていると思いました。いにしえの作品にしては、

現在でもそのまま通じるくらい完成度が高く、昨今発表される数多くの

ミステリー小説は、本を正せば、底の底の部分では、どれも皆この作品を

下敷きにしているのではと思えるほどです。直接本件に関係あるのかないのか

よくわからない事件を並行して勃発させ、読者をミスリードする、解決までの

道筋を余計にややこしくするなんてことを、こんな創世記にすでにやっていた

ことにも感心します。サスペンス、スリル、怪奇趣味などが高いレベルで融合

しているように思いました。

前二作の長編と比べても工夫がみられ、前作では最後に年代を遡り事件の背景が

明らかにされるのに対し、今作では冒頭で事件に至るまでの古い因縁が語られるし、

ホームズがロンドンに残留し現場へは赴かず、名探偵不在のまま、途中経過は

ワトスンの手紙や日記で事件の進展が明らかになったりと、読者を飽きさせない、

中だるみを防ぎ、興味を持続させることを意図したつくりとなっています。

またこの作品にも、ドイル家の複雑な家庭事情が織り込まれていて、ドイルの

当時の深層心理が読み解けるなど、いわば二重構造のような構成は、現代の複数の

推理、結末が用意された難解な作品たちと相通ずるようにも思われ、この点でも

先駆者だったと思えてきます。

短編の切れのある作品群もいいですが、やはり長編で読み応えのある本作は

とても魅力的です。そういえば、前作でホームズは死んだはず、なんの説明も

なくこの物語はしらっと幕を開け、何事もなかったようにホームズが活躍します。

この作品の位置づけに関しては、ホームズが死去する前の過去の物語だとする説、

「実は死んでいなかった」的な復活後の物語だとする説との、二通りの見解に

分かれているそうです。ドイル自身商業的な誘惑が捨てきれず、ホームズものを

復活させたのには違いないとのことで、どちらにせよそれなりの矛盾が生じて

いることはやむを得ないでしょう。

ホームズシリーズ読書第四弾は、「シャーロック・ホームズ全集4・シャーロック・

ホームズの思い出/アーサー・コナン・ドイル著」です。全集3のシャーロック・

ホームズの冒険と同じような構成で、短編が12編収録されています。

まず驚くのが、巻末に収められた『最後の事件』ですかね。一連の物語の締めくくりに

ホームズが死ぬらしいという知識は何となく持ち合わせていて、しかし何の前触れも

なく唐突に終章が訪れるので、かなり違和感を感じるのは確かです。解説によると、

推理小説を早めに切り上げて、本来書きたかった歴史小説へ転換するべく、ドイルは

ホームズを早々に葬り去りたかったようなのですが、ホームズファンである実母メアリ

がそれを許さず、仕方なく存続させた経緯があるらしく、今度こそ終わらせた時には、

さぞや清々したことでしょう。

姦通した母への恨みは消えるわけでなく、シリーズ中多数登場する「メアリ」と

いう名の女性は悪女の役割を与えられ、ホームズを死に至らしめる宿命のライバル・

モリアーティ(Moriarty)教授のつづりの中にメアリ(Mary)が含まれるなど、

意趣返しは変わらず徹底していて、ドイルの執念深いまでの恨みつらみが見え隠れ

するホームズものは、内情を知ると、けっこうドロドロの内輪もめなお話ばかり

なので興味が尽きません。

早く終わらせたいドイルの心持ちを反映させられたホームズは、前作~冒険の

いきいきした活躍と比べると全般覇気がないようにも映りますが、そこはかとなく

全般重い空気が漂う~思い出を、私は気に入って読み進めましたよ。

さて、次作はどうなるのか? ホームズの死でいったん幕を下ろしてしまった物語を、

「実はホームズは生きていた!」みたいにしらじらしく復活させ存続させたのか、

それとも、過去にはこんなすごいエピソードがありました的なワトスンの昔語りが

繰り広げられるのか? 今からとても楽しみにしているのです。

このたび図書館でお借りして読んだのは、「此の世の果ての殺人/荒木あかね著」

です。少し前に「ちぎれた鎖と光の切れ端」を読み、前作(デビュー作品)を

読んでみたくなったのです。彼女はこの作品で江戸川乱歩賞を受賞し、それが

文壇デビューのきっかけとなったようです。

まず、装丁、装画が二作ともとてもよく似ていることが目を引きます。まるで

姉妹作であるかのように錯覚しますが、共通項はほとんどありません。荒木さんが

福岡出身ということで、両作とも九州が舞台となっていることくらいでしょうかね、

似ている点は。むしろ、ちぎれた~の直球勝負に対して、こちらは特殊設定の

変化球、小惑星が地球に衝突し、人類滅亡まで残された時間が数カ月しかない

極限状態で発生した連続殺人事件、用意された舞台環境が真逆なことに驚きました。

小惑星墜落予測地点が阿蘇周辺、ほとんどの人々が九州から逃げ出している中、

荒廃した街に残らざるを得なかったごくわずかな人々と、それを狙いすまして

殺戮を繰り広げる殺人鬼。この終末期にわざわざ人を殺す犯人も犯人だが、それを

食い止め、逮捕しようと奮起する主人公ふたりの女性もどうにかしてはいます。

しかし、あり得ない話に現実味を帯びさせる巧妙さが荒木さんの魅力で、知らず

知らず物語にのめり込んでいる自分に気がつきます。こんな究極のシチュエーション

でも、ほんまに警察組織は機能しているんかいなとか考えてみたり、すっかりその

世界観に入り込んでいるのです。外国ならいざ知らず、日本では、一部の律儀な

人が最後の最後まで市民の安全を守るため、公務を続ける可能性があるかもなあ。

ただ、ちぎれた~でもそうだったように、荒木さんが描く女性像にはどうにも

共感できず、今回も主役ふたりには、最後まであまり感情移入できないままでした。

それもそのはず、彼女は本作を発表した際には23歳だったそうで、現在もまだ

25,6歳の若きホープ、ジェネレーション・ギャップがあるのは当然で、今時の

方が描く女性像はこれがスタンダード、老兵の感性とずれがあってもおかしくは

ありません。計算づくで、わざとつっけんどんでとっつきにくい印象を植え付けて、

入れ込み過ぎず、客観的に筋を追っていくよう誘導されている可能性もあり得ます。

事件が解決しようとしまいと、いずれ全員木っ端みじんに吹き飛ぶという終末観の

すさまじさと裏腹に、長く余韻が響き渡るような美しいラストが心に残りました。

なんだかんだ言いつつも、ふたりの女性の行く末を、相当気にしながら読み進めて

いたにちがいありません。

ホームズ読書第二弾は、「シャーロック・ホームズ全集2・四つのサイン

/アーサー・コナン・ドイル著」です。全集3を先に読んでしまっていて、

発表年代順ではひとつ前に遡って読むことになりました。

ホームズもの初弾「緋色の習作」に続いて書かれたこの作品は、前作とは

異なり二部構成とはなっていないものの、最終章だけころっと趣きが変わり、

昔語りで犯罪者が犯行に及ぶに至った動機などが長々綴られており、その点、

似かよった構成と言えるでしょう。ロンドン周辺から一転舞台が異国へと

展開するので、まるで別の物語を読んでいるかのような唐突感は、正直

今回も感じました。

全世界的に人気のあるホームズものだけに、その研究も半端なく進んでいて、

この作品なども、実はドイル家の内情を暴露した告発本であるという巻末の

解説での結論は、説得力ある内容です。例えばドイルの母親は、ドイルの

先輩にあたる若い医師と恋仲にあり、自分たち兄妹への裏切りを恨み、

当てつけている部分が何か所も指摘されています。前作が出版社に安く

買いたたかれた不満も鬱積していたらしく、そんな恨みつらみが設定や

ストーリーに、これでもかと練り込まれているのです。ドイルの人間くささ

がにじみ出るかのようなアナザーストーリーが興味深すぎますよね。

また、ホームズが、コカイン(当時は禁止薬物ではなかった?)を吸引する

場面が何度か登場します。金田一耕助がアメリカ滞在時代薬物中毒に陥った

過去を持ち、その黒歴史とも言える経歴には、のちの我々の目から見ると

ある種違和感を覚えずにはいられないわけですが、なるほど、横溝さんが

名探偵設定の下敷きに薬物を常用するホームズを意識していたのだとしたら、

これにも納得できるというものです。

先日まで放映されていたアニメ「鴨乃橋ロンの禁断推理」も、ホームズ&

モリアーティを血縁にした人々を中心にしたお話だったように、今現代も

ホームズものに関連したドラマは延々と続いています。オリジナルに

触れることで、それらをより深く楽しめることにも期待しています。

朝日新聞記事「ミステリー小説ランキング 紹介」に触発されて今回借りたのが、

「ちぎれた鎖と光の切れ端/荒木あかね著」です。

二部構成で、いずれもアガサ・クリスティーの有名作品(私は未読なのですが)への

オマージュとなっているようです。前半は孤島もの、後半は連続殺人サスペンスで、

中でも特に、前半部分だけでも優れたミステリー作品として完結、成り立つところ、

一見無関係そうで、実は前半事件の延長線上にあることが徐々に明らかになる第二部

を加味することで、一連の事件の二面性がより明確化される仕掛けです。

このところ個人的には、いわゆる「孤島もの」を何作品か続けて読んでいるので、

読み始めてすぐ「またか…」と正直思いましたよ。孤島を舞台としたミステリーは、

ニュアンス的にどうしても似たり寄ったりな作風になりがちなところ、作者の方々は、

皆さん、あの手この手で趣向を凝らし、新たな可能性を見いだし、少しでも独自性を

出そうとしていることに今更ながら感心します。少し前に読んだ方丈貴恵さんの

「孤島の来訪者」などは、特殊設定をフル活用して、スリル感、サスペンス度を

増幅することに成功していました。

対して、荒木さんのちぎれた~はド直球、特殊な設定に頼らずに謎を構築していく

ので、どうしても現実的には無理が出てきそうな展開がいくつかあり、そんな偶然、

そうは起こらんやろ!と突っ込みを入れたくなる場面が時々見受けられはします。

しかしその分、SF的あるいは非科学的で突拍子もない描写がないことで、親しみ

やすく、筋書きも概ねわかりやすくなっているのが利点でしょうか。第二部の

主人公となる女性が攻撃的で、すぐキレる性格付けなのにはなかなか馴染めず、

感情移入できずにいましたが、彼女を警護する女性警官が相反するように理知的で

冷静、物語的にも、私の心的にもなごみました。

最後はページをめくる手が止まらなくなり、緊迫度高まる展開に、一気にラスト

までなだれ込みました。次作は無論のこと、旧作品も読んでみたくなりましたよ。

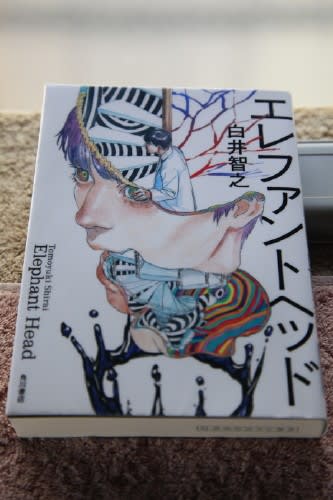

このところよく読ませていただいている白井智之さんの最新作、「エレファントヘッド」の

順番がようやく回ってきました。

現実逃避な白井ワールドへ引きずり込まれること必至の作品群、この作品もご多分に漏れず、

加速度を増して磨きがかかっているようです。相変わらずグロい描写は日常茶飯事で、

こちらの都合はお構いなしにレッドゾーンまで振り切っているにもかかわらず、これが

不思議なことに、あまり不快な思いをせずに読み進められるのです。語り口を間違えば、

嫌悪感しかないはずなのに… いつものことながら、よくぞこんな筋書き、トリック

(殺人手段)を思いつくものだと感心こそすれ、猟奇的な表現には目をつむれるのです。

しかもこの作品では、脳内世界や精神世界の領域にまで踏み込んでいることで、

設定がさらに細分化、高度化し、私の頭ではついていくのが大変でした。主人公の

精神科医が分裂して、時間軸がずれた世界で複数存在し、要所要所でたびたび合流、

合議して行く末を決める様子は、たとえばアニメ作品の「乙女ゲームの破滅フラグ

しかない悪役令嬢に転生してしまった…」で、ヒロインのカタリナ・クラエスが5人の

人格を駆使して脳内会議を繰り広げる場面とオーバーラップしてしまいました。

白井さんは、このアニメから着想を得たってわけではないんでしょうけどねえ。

それぞれが微妙に別人格、誰が誰なのかごっちゃになり、私の理解が追いつかず、

ついていけていない場面もありました。

事の真相が明らかになるにつれ、相当陰惨な事件だったことが判明しだします。

エグい犯罪(犯行手口)であるにもかかわらず、なぜか陰にこもらず、さらっと

読み飛ばせるのは、白井さんの筆力がなせる業か、それともポップでライトな

語り口が、残忍さ、暗さを紛れさせるのか? 朝日新聞の書評には、「持ち味の

グロさ満載なのに、なんと美しい本格ミステリーなのかとため息をつく」と

あります。

どこまで連れて行ってくれるのか、次作にも期待しかありません。

今回図書館でお借りした本は、「シャーロック・ホームズ全集第1巻 緋色の習作」と

「第3巻 シャーロック・ホームズの冒険/アーサー・コナン・ドイル著」です。第2巻

は貸し出し中、予約空き待ちとなりました。この全集は、1997年初版発行され、

昨秋新装版として再発行されたものです。それまでの翻訳に物足りなかった二人の

シャーロキアンが、より完成度の高い訳本とするべく、新たに翻訳に取り組んだのが

このシリーズのようです。

以前この欄で、新聞で連載された「ガリバー旅行記」を紹介させていただきましたが、

それは、この全集のスタイルを踏襲していたようで、古い時代(日本でいうと、明治初期

にあたるなのかな)の欧州の世界観を理解しやすくするための詳細な注釈、解説が付属し、

1巻ではなんと総ページ数の約半分、3巻では三分の一ほどの分量を、そのために割いて

います。ただしこれは良し悪しで、本来ならすべて参照しながら読み進めるのが最良なのは

わかっていても、そうするとなかなか話が前に進まないので、結局私は、最低限度参考に

するだけにとどめました。

これまたガリバー~がそうであったように、これまで私は、子供向けに簡略された

ホームズものしか読んだことがなかったので、今回をいい機会に、探偵小説の元祖的

存在のホームズものを一から読んでみたいと考えたのでした。

この写真で伝わるでしょうか、1巻に比べ3巻は倍ほどの分量がある割に、お値段は

200円ほどしか違わず、お得感があります。どちらも4千円近いお値段で、いずれにせよ

私には手を出せそうになく、図書館で借りて読めるありがたみをかみしめましょう。

私が子供の頃読んだのは、どうやら~の冒険(の一部?)だったらしく、12編の短編

の中に、おぼろげな記憶が残っているお話がいくつかありました(『赤毛組合』『まだら

の紐』など)。途中で謎解きができたのは、ホームズ並みの明晰な頭脳のせいでなかった

のが残念です。

1巻の長編『緋色の習作』は二部構成、後編はがらりと趣向が変わり、古い西部劇の

ようなお話が延々展開されることに驚きでした。現代からすると、偏見と指摘される

ような描写も多々登場し、なるほど、その背景を正確に理解しようとすると、注釈の

手助けが必要となるわけです。

全9巻に及ぶ長大なホームズ物語に、最後まで付き合えたらと思います。

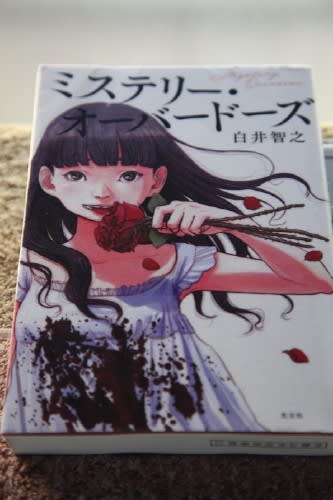

今回図書館でお借りしたのが、「ミステリー・オーバードーズ/白井智之著」

です。少し前に、今度文庫本化され再発売されるとの記事を新聞で見かけ、

いい機会だし、読んでみようと思いました。私が借りたのは旧単行本版です。

白井作品は、「名探偵のはらわた」「名探偵のいけにえ」という、『名探偵』

シリーズのみ読んだことがあり、両作品ともとても面白く気に入ったのですが、

それ以外の著書は、かなりグロいと聞いていたので、手を出すのを躊躇していた

のです。この本も、なかなかに期待にたがわぬグロテスクさが全般漂っていて、

しかしそれよりも、よくぞこんなストーリー、こんなシチュエーション、こんな

トリックを次から次へと思いつくことにまず感心します。これを読んでしまうと、

あの名探偵シリーズが、ありふれた推理小説に思えてしまうほどです。

『オーバードーズ』という言葉、数年前ならこの意味からしてわからなかった

ところ、昨今ニュースで頻繁に報道されるうちに、すっかり馴染みましたよね。

この本には、過剰摂取を題材にした短編5編が連作のように収録されています。

私はこれまでに、ミステリーと呼ばれる分野の作品において、読書中声を上げて

笑い転げるなんて経験、記憶になかったのですが、この本の『げろがげり、

げりがげろ』『ちびまんとジャンボ』編でツボにはまり、途中笑いが止まらなく

なりました。これ、図書館で閲覧してなくて良かったですよ、周囲の人たちに、

間違いなく気味悪がられるよねえ。

白井さんはどういうわけか、「ゲロ」あるいは「ゲボ」に妙なこだわりがある

ようで、この本内でもたびたび登場する場面があり、名探偵シリーズでも

何度か出ていたと思います。関西ではゲボって言い方しないと思うんだけど、

関東方面などでは、こういう言い方するんでしょうかね?

とにかく、これぞミステリーって感じの不思議世界で、奇天烈な世界観に

ついていけないうちにするどい推理が連発され、置いてきぼりにされること

必至です。なにこれ? こんな現実離れしたこと起こるわけないじゃん!

と思っていると、いつの間にかそちら側の住人になっている、それが心地いい

のです。最初尻込みしちゃうけど、やがて病みつきになるんですよねえ。