私の好きな雑誌に「サライ」があります。

11月号は奈良特集でした。

思いだせば、大学卒業する前に1か月間、禅寺(三松寺)に宿泊し、午前中はお坊さんと修行し、午後から赤膚焼と言う窯元に足蹴く通った記憶があります。

そんな意味でも奈良が好きになっていました。

さて、今日は「サライ」より引用して書に関する部分をご紹介します。

この「サライ」には付録でメモ帳が付いてありましたので、これも欲しくて?買い求めました。

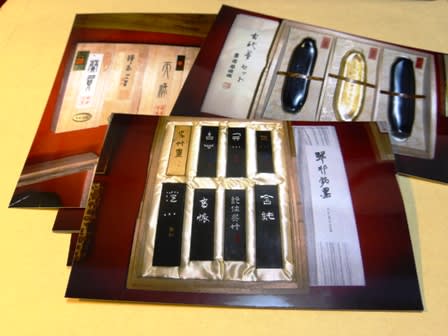

P135を開くと、↑ のページのように、日本美術の技 「墨」が目にとまります。

墨は剣に通じる。

ひと呼吸で決する、日本の潔さ

と書かれています。

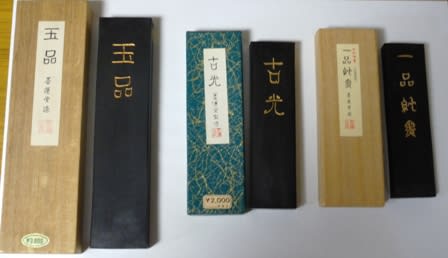

艶やかで深みのある黒が美しい墨。

伝統の手作業により、上品な墨を作り続ける工房を、日本で最初に作られたと言う奈良・・・。

「枯木鳴鵙図」(こぼくめいげつず) 宮本武蔵筆

スミマセン、素晴らしい作品をこのように安易な形でパチリしました。

内容はお買い求めいただき、お読みください。

私なんか、何で一本の細い線が思いどおり書けるのだろうと不思議でなりません。

・・・?

そして、次頁には、墨ひと筋200年の工房「墨運堂」(奈良県奈良市)が紹介されています。

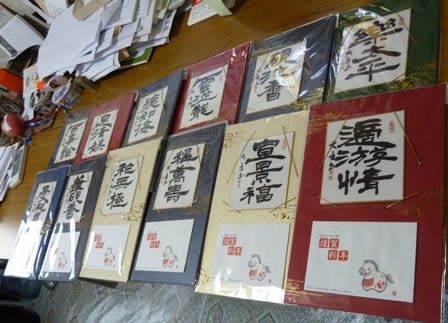

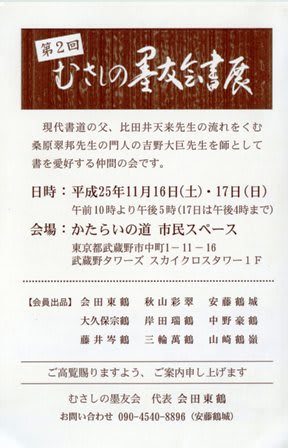

吉野大巨先生から、ブログを見てメールが入りました。

墨運堂さんは桑原翆邦先生と深く関わりがあり、呉竹精昇堂さんとともに、沢山の題字を揮毫されたとのことです。

菜種油を燃やし、上皿の下にこびりついた煤(すす)を集めて作るのですね。

気の遠くなるような作業です。

練り込み作業

手こねで木枠に納める・・・。

圧縮し、少し寝かせてから・・・。

湿気取り・・・。

その段取りがご紹介されています。

この題字も桑原翆邦先生の揮毫です。

そして、この「天爵」も翆邦先生の揮毫です。

なんてお読みするのでしょうか。テンサク?テンシャク?

スミマセン、私はまだその段階の初心者です。

いつかは書を愛好する者として、行って見たい工房(場所)です。

そして、先日「古典臨書研究会報」329号が送られてきました。

直接古典を学ぶがタイトルでした。

いろいろと書かれておりますが、「臨書と言いながら、あるところでは、師は弟子に、自分の臨書した折帖を与え、それを絶対的な手本として学ばせている。このように間接的に臨書するのを又臨(またりん)と言う。これでは弟子はいつまでたっても自立できない・・・。

また、月例競書を書き始めました。

原本を参考にしてください。と書かれています。

お手本と原本。

私もどっちを・・・と思うことが良くありました。

又臨(またりん)と言う言葉も初めて覚えました。

臨書と言うより模写に近い私です。

萬 鶴