我が「むさしの墨友会」も活動して6年目くらいですかね。

ある先生からも、墨友会のみなさんは上達が早いですね。とお誉めの言葉をいただきました。

嬉しいお言葉です。

さて、今回は墨友会関連で海を渡った書をご紹介します。

武蔵野市は米国テキサス州ラボック市と相互交流を平成2年から行っていますので、もう23年間お付き合いさせていただいています。

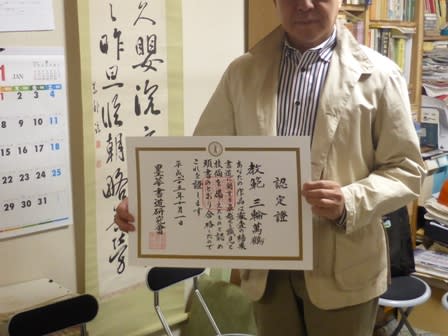

そんな中、7年前?になるのでしょうか、私(萬鶴)が中学生を引率し団長としてラボック市を訪問したことがあります。

ラボック創設100周年を記念して、武蔵野市から記念のお品をお贈りいたしました。

その記念のお品が、吉野大巨先生が書かれた書です。

写真のようにラボック市の議場でお渡しいたしました。

また、ラボック市にお住まいで、会田東鶴さんと旧知のご友人であるコイ ハリスさんに東鶴さんが書かれた軸装をお渡ししています。

コイさんも東鶴さんのセカンドネームで呼び合っている仲で、大変喜ばれていました。

また、東鶴さんにお願いして、各施設や子どもたちがホームステイする家にも何かプレゼントをとお願いして、写真のような色紙を沢山書いていただきました。

ルーマニア国ブラジョブ市「日本武蔵野センター」にも東鶴さんの書かれた「一期一会」が飾られています。

この「日本武蔵野センター」は大久保宗鶴さんが所長さんを務めた時もあり、きっと宗鶴さんが書かれた書も飾られているかと思います。

ブラジョブ市から研修生として来日されていたショルジュアナさんたちも吉野先生に習って、書を持ち帰っていましたね。

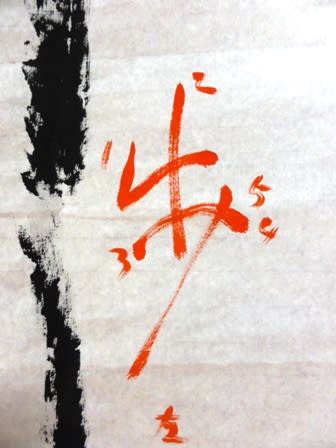

私の書もこの半切軸装は、フィンランドタンペレ市の方が来訪された際に差し上げました。

書と言うよりアート感覚なのでしょう。

私の友人にもなっている、テキサスラボック市のブランディご夫妻に贈ったものです。

この方からもてなしの心を教わりました。

私たちがラボック市から帰国する際も、早朝5時に見送りにお出でになり、またご自宅にお呼びいただいて、心からのもてなしを受けました。

素晴らしいご夫妻(友人)です。

「おもてなし」は、日本人だけの心ではありませんね。

世界共通のものです。

何年か前に、ラボック市の団長さんと引率者が我が家に来られました。

そこで、日本文化の代表でもある書(揮毫)をご紹介いたしました。

内田藍亭先生にお願いしての揮毫です。

みなさんから言葉のリクエストをいただき、藍亭先生が書き上げます。

みなさん大事そうにお持ち帰りました。

そして、今年の6月にはカナダ・トロント市にお住まいで、藤井岑鶴さんのご友人に、吉野大巨先生の書と岑鶴さんの書を差し上げたとのことです。

我が「むさしの墨友会」もそれぞれの立場や形で、日本文化の書道を海外にご紹介しています。

今回は海を渡った書をご紹介いたしました。

萬 鶴