ブログの力

拙むさしの墨友会のブログに多くの方々にご笑覧いただいております。

内容は決して専門的ではありません。

何故なら楽しみながら書道を趣味にしている仲間が多いからです。

もちろん、同人・準同人・師範の方々もメンバーの中心的存在ですが、ほとんどの方が書道を始めて5~6年未満のいわゆる初心者の仲間です。

その辺をご勘案の上、お読みいただければ幸いです。

さて、拙ブログにコメントをいただきました。

その方は、宮本甲子〈旭水)の甥様で、米国にお住まいのkazu miyamotoさまでした。

懐かしく40年ちょと前を思い出しました。

’墨華誌’はまだ続いてますか?第一刊に載せるため、桑原先生の話をテ-プに取るように頼まれて取るにはとったんですがバッテり-が弱く良く言葉が聞き取れずに苦労したことなど思い出します。

私は宮本甲子〈旭水)の甥です。」とのコメントです。

早速返信させていただきました。

「宮本先生

拙ブログをご笑覧いただきありがとうございます。

また、“墨華誌”に関するコメントをいただき感謝申し上げます。

墨華誌も現在522号が発刊されております。私は書道を始めてまだ7年しか経っていません。たまたま、武蔵野の地に関連する仲間たちが「むさしの墨友会」を立ち上げ、日常的な?素人なりの?話題をお出しできればとブログを始めました。

内容は専門的なことを書ける筈も無く、書道の楽しさなどが伝わればと、軽い気持ちで書かさせていただいております。

内容は先生方には、失礼の数々お有りかと思いますがお許しください。

先ずは、宮本旭水先生の甥様よりコメントをいただき深く感謝申し上げます。」

更に宮本先生より返信がありました。

「 萬鶴先生、ご丁寧に有難うございます。522号ですか...そうですか。

萬鶴先生のプログこれから楽しみにしてます。昔の叔父を思い出してます。私も昨日誕生日で69歳になりましたが全然シニアとは思いませんが在米44年でこの歳になると日本の季節、情緒懐かしいですね。kazu miyamoto」

海外の方もお読みになっていただいている拙ブログです。充実した?内容のある?ブログにしなければなりません。

そして、吉野大巨先生から「松下幸之助塾Vol.19」を紹介されました。

16ページ目には和地 孝 先生が「使命感が働く喜びを生む」と題しての特集でした。

先生の履歴や本書の内容は詳しくはご紹介しませんが、お稽古場でお読みいただければ幸いです。

何故、ここでご紹介するかは、和地先生は坂之上翆邨先生の硯友会の墨華会員です。

いろいろな場面でご活躍されている墨華会員の和地翠湧先生をご紹介いたしました。

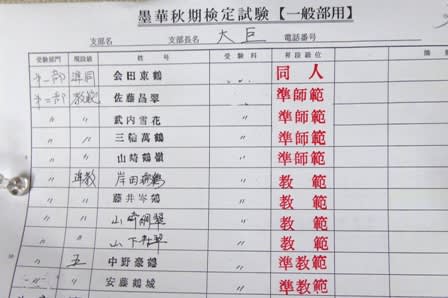

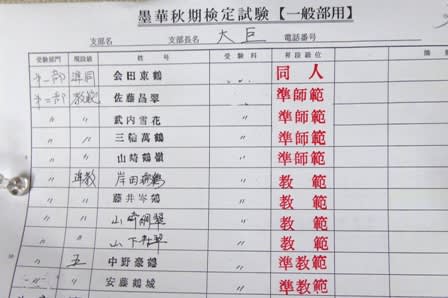

墨華秋期検定試験結果の通知がありました。

何故か、私にも昇級通知が入っていました。

実力を付けて頑張れと言う、期待度だと思います。

そして、東鶴さんが同人となりました。

凄いの一言です。

むさしの墨友会メンバーの多くも昇級しています。

みなさまおめでとうございます。

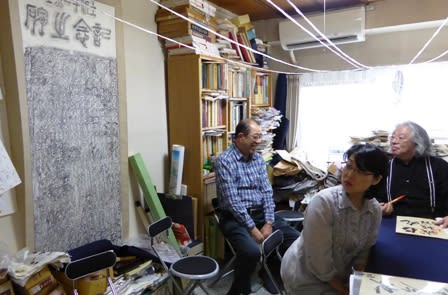

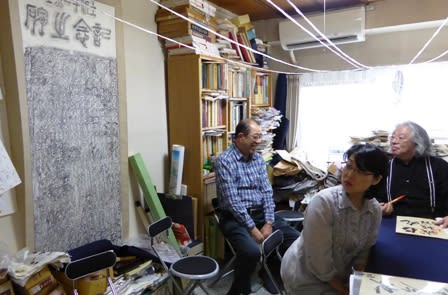

同人の方のお稽古は迫力がありますね。

私は誰々展のお手本をお願いいたしました。

今回も難しい作品(お手本)です。

頑張れねばと思います。

それにしても・・・。

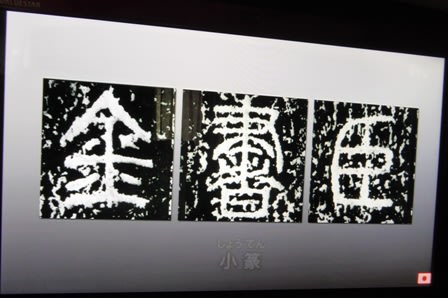

先生も筆を止めて、明治元年・・・の拓本をご説明いただいています。

これが土曜日のお稽古場の雰囲気でした。

(萬 鶴)