いま、都合により私は筆を休ませていただいております。

多趣味の萬鶴ゆえ、体力があるうちにと他の趣味に集中するためです。

吉野大巨先生よりメールがあり、墨華展の作品を出したらどうかとお誘いがありました。

お手本は93歳になる母より、額に飾るものを書いて欲しいと頼まれ、先生に半切用のお手本も頂きましたので、それを提出しました。

お教室にお伺いすると、何やら台が印箱などでいっぱいになっていました。

お尋ねすると、今年の9月26日(土)~11月23日(月)までの間、古河市立篆刻美術館に於いて開催する、「桑原翠邦用印展」の準備中とのことでした。

吉祥寺のお教室に集まって来ている印を、これから印影取り、側款拓取りを行うとのことです。

側款(そつかん)と言うんですね。

それすらも知らない私です。

4面あっても、どれが最初なのか?

スミマセン。

これを拓取りして、最終的には年代別に分けて冊子にするようです。

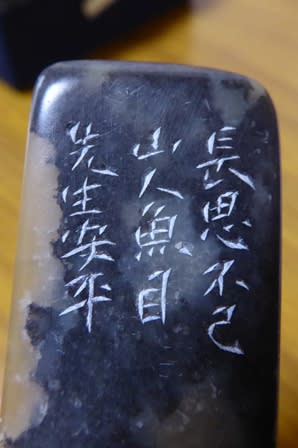

吉野先生の資料によると、桑原翠邦先生は、翠邦・魚目道人・魚目・山人魚目・山老魚目と落款の調子と使用雅印で制作年が判る稀有な作家と紹介されています。

印展はまだ先の話ですが、すでに準備に取り掛かっているのですね。

この労力は大変なものと推測いたします。

私もむさしの墨友会の図録集を作るにあたっては、最初から構想を描いて写真を撮ったりしています。

行き当たりばったりでは、作る楽しみも半減いたします。

ちょっと早めのご案内でした。

(萬 鶴)