PCの画像を整理していましたら、2010年10月13日のものがありました。

佐久市近代美術館で開催された比田井天来先生「天来祭り」です。

吉野大巨先生をはじめとする、大先生方の揮毫と地元高校生の書道パフォーマンスです。

むさしの墨友会のメンバーも馳せ参じました。

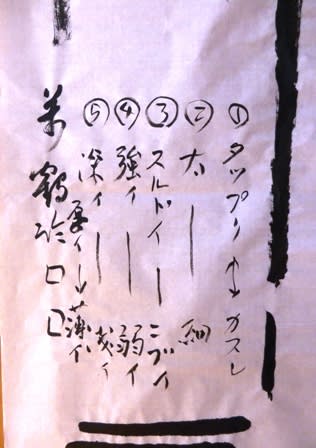

いよいよ大巨先生の揮毫が始まりました。

すごい熱気と迫力です。

お手伝いの先生方も真剣な動作を感じます。

多くの墨友会メンバーも、こんな雰囲気は初めてだったかと思います。

作品を書き上げた先生も、お手伝いされていた先生方も安堵の表情でしたね。

我がメンバーもそれなりに上達されたかとも思います。

段位も頑張られた方はそれなりに結果を出されています。

私どもは・・・。です。

きっと、吉野先生もお疲れになったのではないかと思います。

メンバーも美味しい蕎麦と蕎麦焼酎をいただき、また帰りの新幹線や東京駅付近でまた一杯。

書道を通じた仲間との意義ある小旅行と飲み過ぎで?かなりお疲れになりました。

でも、このような仲間がいるから、続けて来られたのかも知れませんね。

さぁ~、今日こそ筆を持とう!

ね!鶴城さん。

(萬 鶴)