知っている方は知っている、昔の写真をご紹介します。

今年は昭和87年です。

↓ の写真はどこだかおわかりですか?

吉祥寺北口のサンロードです。

きっと、昭和40年頃の写真でしょうね。

あのサンロードにバスが通っています。

北口の駅前広場は、再開発ですったもんだしました。

当時、少し係わっていました(まだ、若き頃です)。

この写真は昭和28年に撮影されたもので、吉祥寺駅南口です。

東鶴さん、岑鶴さん、萬鶴が入庁したころは、約40年前は井の頭通り(水道道路)は、まだ出来ていませんでした。

当然、国鉄(JR)も平面走行でした。

年配の方は、今でも省線(鉄道省)と呼んでいますね。

井の頭通り(水道道路)は、地下に大きな水道管が埋められています

多摩川から取水された原水を村山・山口貯水池にいったん貯留し、これを導水して境浄水場で緩速ろ過によって浄水しています。

そして、井の頭通りの下を通って、和田堀給水所(新宿区かなぁ~)に運ばれます。

両脇の敷地より道路が高いのは、地面深く埋め込んだのではないようです。

したがって、道路を造るときは太い水道管が壊れないように、上をコンクリートなどで補強しているからです。

武蔵野市の水道水は、ほとんどが地下水を汲み上げていて、足りない分は東京都(金町浄水場だったかな)からの水道水とブレンドして、各家庭などに給水しています。

ほとんどが地下水ですので、美味しいとの評判です。

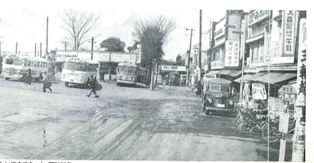

この写真は武蔵境駅北口付近です。

バスも車もボンネットです。

ここで注目していただきたいのは、写真の右側に電柱の看板が半分見えますが、想像して何て書いてあるか分かりますか?

正解は「三輪越」です。

聞いたことがある看板名ですね。

そうです。私の実家の屋号でした。

きっと昭和20数年頃でしょう。

さて、水道の話をしましたので、次回は下水道の話をしましょう。

ところで今、津波の被害が多く報道されていますが、武蔵野の地では津波被害は無いかと思います。

武蔵野市の標高は亜細亜大学付近(西部)で、62mくらい。井の頭の「いせや」さん辺りで(東部)52mです。

と言うことは、多摩の山々から東京湾に向かっての傾斜になっていることです。

では吉野大巨先生のお教室付近の標高(海抜)は、53.71mです。

先生の座っているところ(2階)は、タス4mとして、海抜約58m近くなのでしょう。

雑学として参考になれば幸いです。

萬鶴でした。