最近、書道に関係の無いことをご紹介しています。

しかし、みなさんの生活には無くてはならない都市基盤のひとつの下水道をご紹介します。

入るところもあれば、出るところもある。

万人が絶対必要なものですが、意外と知らないことばかりです。

一寸筆を休めてみてください。

使った筆はほとんどの方が水道水で洗っているかと思います。

ではその後は、どうなるのでしょう?下水に流れて行きます。

ちょっとトイレに・・・。

”じゃ~”と流せば・・・この下水はどこにいくのでしょうか?

下水道が普及されるまで、汲み取り式便所やちょっとした雨でも道路が冠水してしました。

♪ ぴちぴち ちゃぷちゃぷ らんらんらん~ なんて感情を込めて歌えるのはあなたの世代までです。

若い人には、この擬音?は伝わらないでしょうね。

そう昔に比べて、ハエが少なくなったと思いませんか?

昔ですと、2か月に1度くらいバキュウームカ―が汲み取り便所の汚水を吸い上げていました。

いやぁ~大変な臭いでしたね。

武蔵野界隈でも、この汚水は肥料として畑にまいていました。

都市化するにつれて、この汚水は羽村や埼玉に運ばれて、いわゆる砂利穴と言うところに投棄されたいました。

これは環境に大きく問題ありですよね。

また、都市化(道路の舗装などや人口が増え)によって市内の低地で洪水なども発生しました。

狩野川台風による北町地区の洪水です。

井の頭公園からボートを借りてきて、災害復旧や救助を行ったと聞きます。

*浸水した家々

このような降雨などによる災害対策や保健衛生の問題を解決するために、下水道が整備されました。

武蔵野市は都市化が早かったものですから、昭和23年(私が生まれた年)に計画を立てました。

そして、昭和62年に市内全域が下水道普及100%になりました。

しかし、都市化によって降った雨が下水道に集中し、北町地区の一部でオーバーフローするなど新たな問題も発生しています。(現在市では、この問題を解決するために対応を急いでいます)

初期の頃は人力で穴を掘って下水道を埋めていました。

その後は、ショベルカーなどで掘削しています。

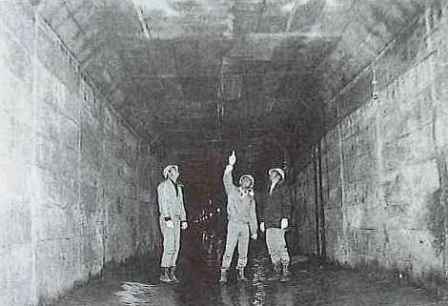

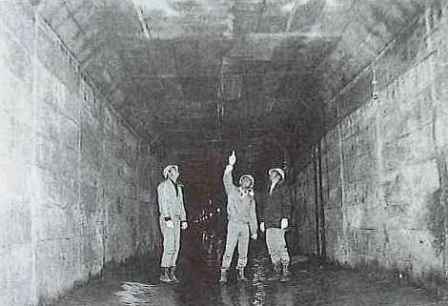

この写真は女子大通りの下に造られた下水道の本管(カルバート)です。

トラックが走れるくらいの大きさです。

↑ の写真は市民文化会館前付近(旧市役所)だと思います。

シールド工法と言って、機械が掘って行きます。

この頃の下水道本管を敷設するのに、メートルあたり80万円~100万円くらいしました。

当時の軽自動車がそのくらいの値段でしたので、軽自動車を並べたくらいの工事費だと思えば良いのでしょう。

いづれにしても、莫大な費用を要しています。

この他、管径が小さいと推進工法(人力で掘る)があります。

まさに、私が入庁したころは下水道整備の最盛期でした。

この時代に設計や工事監督として携わりました。

では、ここからが本番です。

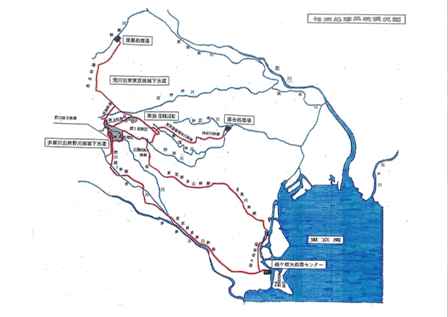

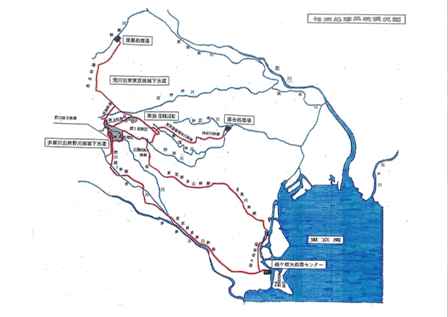

武蔵野市の下水道は3つの地域に分かれています。

先ずは一番古くから工事にかかった吉祥寺を含めたピンク色の部分です。

ここは善福寺川排水区と言って、雨水は善福寺川に流れます。

汚水は新宿の落合下水処理場に流れていきます。

そして、善福寺川より東京湾へです。

ブルーの地域(境・境南)は野川排水区と言って、雨水は野川に流れます。

汚水は遠く、羽田飛行場近くの森が崎処理場で処理され東京湾へ放流されます。

もう一つのグリーンの個所(桜堤・緑町の一部)は汚水は清瀬の処理場です。

最終的には荒川から東京湾へとなります。

雨水は、石神井川に流れるようになっています。

*詳しくは合流式・分流式などの説明が必要なのですが、簡単な内容にとどめて置きます。

昔は水道水も含めて、下水道量のピーク時間が顕著に表れていました。

朝9時~10時過ぎまでが洗濯などで使うピークがありました。

午後は夜6時~10時過ぎまでのピークです。

夕食やお風呂の時間帯です。

今や、朝シャンや深夜もコンビニが開いているくらいです。

夜昼の区別が無くなり、大きなピークが無くなりました。

繰り返しになりますが、吉祥寺にある吉野先生のお教室でトイレに行くと、新宿の落合処理場で汚水処理されます。

市役所でトイレに行くと、清瀬処理場へ行きます。

そして、境地域のスイングホールやプレイスでトイレに行くと、天文台通りを下って、野川の脇に埋められている下水道幹線に流入して、”どんぶらこ”と3時間半かけて羽田飛行場近くの森が崎処理場で汚水処理されます。

文明が発達したこの時代ですので、汚水処理は化学的に行われているかと思いでしょうが違うんですよ。

活性汚泥と言って、微生物が汚物を食べたり分解させて、きれいな水(放流基準まで)にして、川や海に放流します。

自然の力は凄いものです。

ですから、微生物が処理出来ないようなものは流さないでください。

人間の体と同じように、脂質なども下水道管を詰まらせる原因です。

胃腸などが処理できるように、塩分・糖分・コレステロール・アルコールなどは控えましょう。

書道に全く関係のない?内容をアップしました。

何かの参考になれば幸いです。

次は「ごみ」かな?

* 写真などは武蔵野市の百年史などより拝借いたしました。

(萬 鶴)