私がお稽古場にお伺いするのは土曜日の午前中です。

比較的空いている?(ほぼ順番?)だからです。

とは言っても、月に1回ペースです。

中田仙鶴さんは入門以来欠席したことが無い!と言っておられました。

凄い!の一言です。

さて、今日は硬いタイトルになっちゃいました。

「高 石峯先生の篆刻芸術について」(天)です。

韓国人の篆刻家

若くして比田井天来に、その才能を見出された高石峯。

比田井天来は還暦以後の作には、専ら高石峯の印だけを使用することを言明し、実行した。と残されています。

↑ の写真は天来書院の「知らざれる比田井天来」より引用させていただいております。

お許しを。

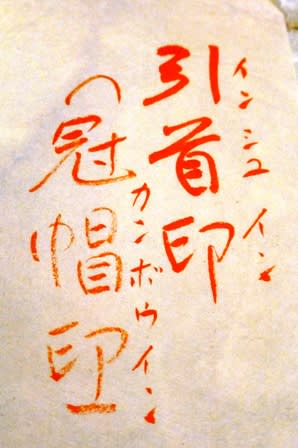

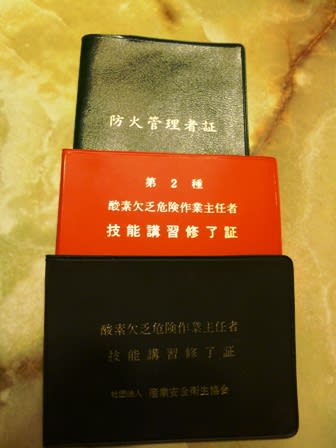

吉野大巨先生が秘蔵している、高石峯先生の雅印です。

篆刻に興味を持つ私にいただきました。

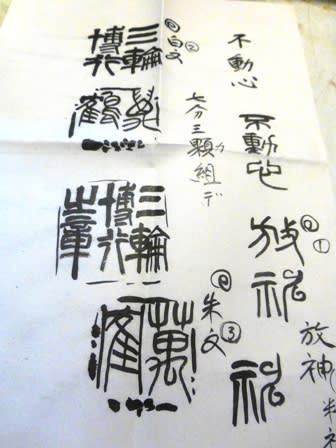

そして、一枚のコピーも・・・。

「高 石峯先生の篆刻芸術について」と題し、桑原翆邦先生が書かれているものです。

高石峯先生との初対面は、私の上京の年、昭和7年の秋頃ではなかったかと思う。

天来先生の代々木の書学院の客室で、偶然に同席したのがご縁の始まりだった。

その席で天来先生は石峯先生の印影の中の一つ・・・文末で「人生一楽」だったと思う・・・

を見て感嘆され、それが機縁で先生にその後しばらく、書学院で起臥されることになった。・・・

大巨先生も改めて、印影集をご覧になっています。

そして、秘蔵の雅印をお出しになりました。

石が赤いのは印でいが付いて汚れた訳ではありません。

確かぁ・・・「鳥血石」とか?

お持ちになっているもので一番高価だとか?

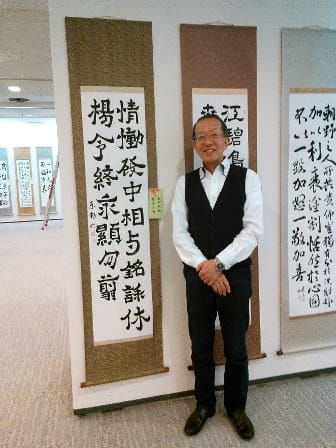

これが土曜日午前中のお稽古場です。

篆刻を含めて、全くの初心者ですので無知を失礼いたします。

萬 鶴