先日、通っているダンススタジオのサマ―パーティが開催されました。

恵比寿にあるウエスティンホテルの「ギャラクシールーム」です。

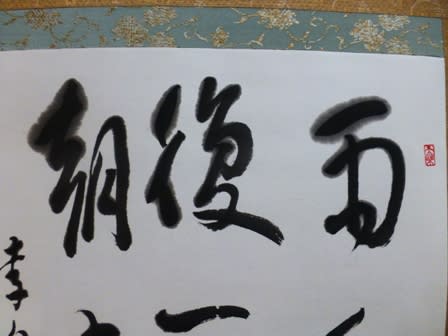

今日は書道とダンスの共通点を解説いたします。

華やかな入口付近です。

各先生方のお教室からの花が所狭しと飾られています。

この辺から、パーティ―の盛り上がりを感じます。

さて、この広い(競技会ではこの倍近く広い)フロアーを使って、踊りをご披露いたします。

私の場合では半切にどうやって書くかのイメージを思い浮かべます。

競技ダンスは基本的に半時計周りで踊ります。

大勢のカップル(多い時は15組くらい)が一斉に踊りだし点数で半分選ばれます。

そして、予選をなんどか行って、最後は決勝戦で順位が付けられます。

友人のKご夫妻です。

ダンスではA級の現役選手です

お二人とも学連出身です。

曲はスローフォックトロット。

のびやかに、優雅に踊る曲です。

ただ、のびやかだけですと、だら~っとしてしまいます。

体の柔らかさやカップルのバランスも重要です。

男子が軸になって、女性が演技する場面です。

離れたり、近づいたりして、男女の心の表現をします。

近づくときなどの表情も嬉しそうに楽しそうになりますね。

コーナーが大事で、シッカリと踊ります。

書道もそうかも知れません。

余白を以下に使うか・・・。

余白をいかに見せるかなどです。

ハネ・・・。バランスですね。

このスタンディングポジションは、大変難しいですね。

ただ立っているだけではありません。

お互いのバランス。

これが顔が近いといやらしくなります。

ボディーでコンタクトをとります。

腕(アーム)の広さや張りも重要です。

「永」と言う字を書くと気と似ているかも知れません。

力強い表現力です。

美しいですね。

踊りは腕を押したり、振り回したりして動きを相手に伝える訳ではありません。

ボディコンタクトと言って、お腹辺りで紙を一枚挟んだ感触で伝えているのです。

筆もそうかも知れませんね。

手で書くのではなく、体や表現力・思いで書くのでしょう。

広いフロア―を使って、約2分半~3分くらいの踊りかと思います。

何処をポイントに置くか、流れるようなステップの中に強弱を持たせます。

ピクチャーフィガーと言って、絵になる(写真を撮る)ような場面も作ります。

これもその一つですね。

ドレスの動きがきれいに見える(見させる)一瞬です。

ちなみに、男性のエンビ服のしっぽ?の部分には錘がついていて、回転するときれいに広がるようになっています。

いいバランスですね!

この立ち方は練習と10年はかかると思います。

何でも10年とは良く言ったものです。

歳月の流れも必要なのですが、やはり練習量ですね。

曲もエンディングに近づいて来ました。

最後の見せ場のポーズです。

ここで再び大きな拍手が生まれます。

広いフロア―で演技するって、どこか書道との共通点もあるような気がしませんか?

硬い筆の良さ、柔らかい筆の良さ、暴れる筆の良さ。

男女の出会いを表現しての踊りと、宇宙観を持った書。

ダンスで言えば先ずは、シューズを履くこと。

書道で言えば、先ずは筆を持つことからなのでしょう。

一番大事なのは継続と練習量が結果を出しています。

偉そうなことを言っていますが、これは自分への戒めなのです。

重ねて、自分への戒めです。

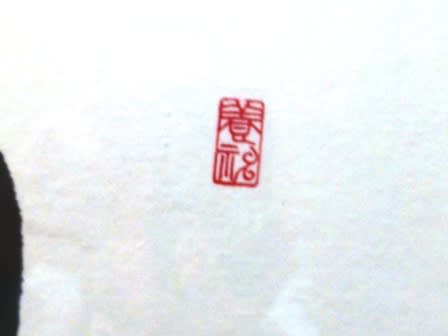

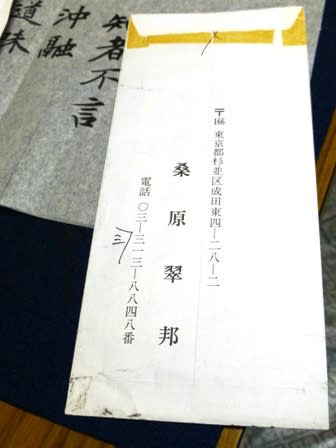

萬 鶴