先日のDionysis Savvopoulos へのコメントで、緊迫した社会情勢では民衆がどのような旗印を掲げて街頭にでるかに注目したい、と書きました。ソ連崩壊の時には帝政ロシアの三色旗が降られたことを思い出します。

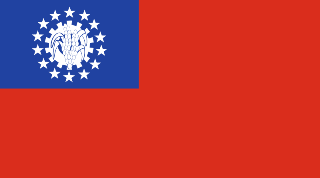

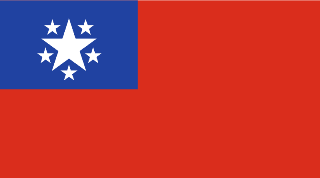

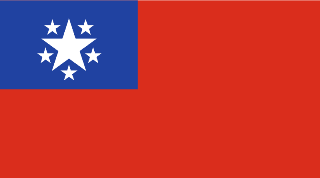

現行のミャンマーの国旗は1974年にネ・ウィン将軍の政権によって変更されました。1948年から1974年までのビルマの国旗は少し違います。

社会主義を標榜する軍事政権は労働者と農民を象徴する「歯車と稲穂」のデザインに変更したのです。旧ソ連の国旗は「ハンマーと鎌」でした。現行の五円硬貨も「歯車と稲穂」のデザインですが、工業と農業を表しています。

軍事政権に反対して海外に逃れた人々は1974年以前の国旗を民主化の象徴として使っています。またアウンサン・スー・チー氏が率いる国民民主連盟(NLD)の旗は赤地に黄色い孔雀(?)がデザインされています。氏が軟禁されている自宅に掲げられています。

昨日の朝のTVニュースでワシントンの抗議行動が報道されました。人々は星のマークのビルマ国旗を掲げ、NLDのマークの入ったTシャツを着ていました。

さてこのブログは技術・工学ブログなので、工学的なことも少し。ミャンマーの国旗もそうですが、旧社会主義国の国旗にデザインされている歯車は同心円をカットしただけですね。デザイナーは機械部品としての歯車を見ていないのです。

四角い歯では動力を効率よく伝達することは出来ません。歯と歯が滑らずに転がって力を伝達するにはインボリュートが最も一般的に使われます。インボリュート歯車は型を使わなくても「創生法」によって切削することが出来るのです。

工学の専門知識が無いことを非難しているのではありません。労働者が働く現場をちゃんと見て描くべきだと言っているのです。世界の国旗を一覧して驚いたのはモザンビークの国旗です。銃剣付きのAK-47がリアルに描かれていました!

↓ポチッと応援お願いします!

(07/10/09追記)「国旗に注目する」という視点は1991年に板倉聖宣さんから習いました。「ソ連のクーデター事件に学ぶ」という記事を読み返したところです。この記事は最初、雑誌『たのしい授業』1991年10月号に掲載され、今では『近現代史の考え方』(仮説社刊、1996年初版)で読むことが出来ます。

国旗と対を成す国歌、ソ連からロシアに体制が変わっても国歌は歌詞を変更して残りました。YouTubeでソ連の国歌を沢山聞くことが出来ますが、亡霊が沢山出てきます。その中でもちょっとクールなやつがありました。楽しめます。

現行のミャンマーの国旗は1974年にネ・ウィン将軍の政権によって変更されました。1948年から1974年までのビルマの国旗は少し違います。

社会主義を標榜する軍事政権は労働者と農民を象徴する「歯車と稲穂」のデザインに変更したのです。旧ソ連の国旗は「ハンマーと鎌」でした。現行の五円硬貨も「歯車と稲穂」のデザインですが、工業と農業を表しています。

軍事政権に反対して海外に逃れた人々は1974年以前の国旗を民主化の象徴として使っています。またアウンサン・スー・チー氏が率いる国民民主連盟(NLD)の旗は赤地に黄色い孔雀(?)がデザインされています。氏が軟禁されている自宅に掲げられています。

昨日の朝のTVニュースでワシントンの抗議行動が報道されました。人々は星のマークのビルマ国旗を掲げ、NLDのマークの入ったTシャツを着ていました。

さてこのブログは技術・工学ブログなので、工学的なことも少し。ミャンマーの国旗もそうですが、旧社会主義国の国旗にデザインされている歯車は同心円をカットしただけですね。デザイナーは機械部品としての歯車を見ていないのです。

四角い歯では動力を効率よく伝達することは出来ません。歯と歯が滑らずに転がって力を伝達するにはインボリュートが最も一般的に使われます。インボリュート歯車は型を使わなくても「創生法」によって切削することが出来るのです。

工学の専門知識が無いことを非難しているのではありません。労働者が働く現場をちゃんと見て描くべきだと言っているのです。世界の国旗を一覧して驚いたのはモザンビークの国旗です。銃剣付きのAK-47がリアルに描かれていました!

↓ポチッと応援お願いします!

(07/10/09追記)「国旗に注目する」という視点は1991年に板倉聖宣さんから習いました。「ソ連のクーデター事件に学ぶ」という記事を読み返したところです。この記事は最初、雑誌『たのしい授業』1991年10月号に掲載され、今では『近現代史の考え方』(仮説社刊、1996年初版)で読むことが出来ます。

国旗と対を成す国歌、ソ連からロシアに体制が変わっても国歌は歌詞を変更して残りました。YouTubeでソ連の国歌を沢山聞くことが出来ますが、亡霊が沢山出てきます。その中でもちょっとクールなやつがありました。楽しめます。

デザイナーのせいというよりは、発注者の感覚でしょうね。この指摘は、「社会主義」なるものの実態を射抜くようで面白いですね。

現時執筆中の本でも、イラストレーターにお願いする部分があります。そのほうが良いもののが当然あります

でも、原理原則の部分は、なかなか説明をしづらいので自分で作るしかありません。おっと、このブログで射抜かれないように、もう一度見直さなければ・・・。

そのうちにこれさえも無くなり、ただの円と人や動物になり、石臼に回帰するものと思われます。

ミャンマーの国旗に描かれている稲穂も良く見るとちょっと変です。日本の五円玉は稲の特徴を捉えていますが、ミャンマーのそれはペケです。発注者は工場も田んぼも良く見ていないようです。

モザンビークの発注者はカラシニコフを幼い頃から使い慣れているようです。でもこれは不幸なことです。

この国旗を見て思い出したのが、トルコのバンド Grup Yorum の曲に「灰とダイヤモンド」やスペイン市民戦争、西アジアの紛争地帯の子供の画像を被せたこれです。

http://www.youtube.com/watch?v=YuXdfxRx0ws

トルコ語は全く理解出来ませんが、これを上げたのは野鳥観察が好きなお医者さんだろう、と想像しています。

白地の歯車をよく観察すると、円を2n等分して、n個の扇型を取り除き、やや小さい円を重ねて作図したことが分かります。つまり描き易さが優先されているのです。

木材は繊維に平行な力には弱いので、昔の水車に使われる歯車の歯はご指摘のように「ダボ式」になっています。そして使うに従って角がとれインボリュート風に削れてしまうようです。