(写真はクリックで拡大します)

新年明けましておめでとうございます。

「玉(ぎょく)」と「玉(たま)」

お正月に相応しいお話を一つ。

「玉」という字、「ぎょく」と読みますか? それとも「たま」?

じゃあ、その違いは? と問われると、さてさてどう答えますか?

昨秋、我が家の近くの和泉市立久保惣記念美術館で「装身具」をテーマに特別展が開催され、11月19日「関西文化の日」に、京都大学人文科学研究所の岡村秀典教授から「東アジア古代王権と身体装飾」というテーマで講演会がありました。

先生の話によると、

日本語の「装身具」、中国語では「装飾品」「服飾用品」、英語では「ACCESSORY」と言いますが、日本の身体に直接つける装身具は、7世紀~江戸時代までは稀で、明治以降洋服と共に習俗輸入されたようです。

(左)聖徳太子像(「唐本御影」) (右)高松塚古墳 女子群像 (いずれもWIKIPEDIAより)

じゃあ、古代はというと、

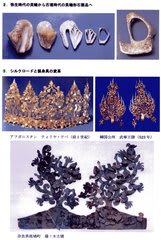

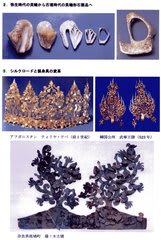

日本では弥生時代は貝、古墳時代は石で、装身具、墳墓副葬品を製作していたが、5世紀中頃より、金・銀・きらびやかな装身具が出始めたようです。6世紀の藤ノ木古墳では金銅製の冠飾りが出土しています。

7世紀 大阪府の野中寺、法隆寺から冠、イヤリング、ネックレス等が見つかっています。

また、飛鳥寺の塔心礎の埋納品には、種々の色のガラス玉、勾玉、金箔、輪等が見つかっており、これらはガンダーラの傾向かもしれません。

ガンダーラでは、2世紀の仏菩薩像、釈迦になる前の菩薩像は装身具を身につけています。

当日レヂュメから

当日レヂュメから

ところで、「ぎょく」と「たま」に話を戻すと、

中国の「玉」・・日本読みで「ぎょく」。「玉器」の「玉」は土器の「土」、青銅器の「青銅」と同様、器物の材料を示しています。

艶やかで清純な「軟玉」をさし、色調は透明感のある黄色から緑色に近いそうです。

モース硬度が6~6.5(鋼鉄ナイフは5.5)でナイフでも刃が立ちません。

一方、日本の「たま」・・三種の神器や古墳出土の「たま」は硬玉(翡翠)で、硬度は6.5~7.0。新潟県糸魚川産の硬玉が縄文時代から利用されてきました。中国では、硬玉が産出せず、18世紀になってミャンマー産を愛用しだしたようです。

玉の加工風景

玉の加工風景

等々、興味深い話が聞けました。

今回の「玉(ぎょく)」と「玉(たま)」を評価下さい。

評価ボタンを押してこのブログのランキングアップにご協力を!

新年明けましておめでとうございます。

「玉(ぎょく)」と「玉(たま)」

お正月に相応しいお話を一つ。

「玉」という字、「ぎょく」と読みますか? それとも「たま」?

じゃあ、その違いは? と問われると、さてさてどう答えますか?

昨秋、我が家の近くの和泉市立久保惣記念美術館で「装身具」をテーマに特別展が開催され、11月19日「関西文化の日」に、京都大学人文科学研究所の岡村秀典教授から「東アジア古代王権と身体装飾」というテーマで講演会がありました。

先生の話によると、

日本語の「装身具」、中国語では「装飾品」「服飾用品」、英語では「ACCESSORY」と言いますが、日本の身体に直接つける装身具は、7世紀~江戸時代までは稀で、明治以降洋服と共に習俗輸入されたようです。

(左)聖徳太子像(「唐本御影」) (右)高松塚古墳 女子群像 (いずれもWIKIPEDIAより)

じゃあ、古代はというと、

日本では弥生時代は貝、古墳時代は石で、装身具、墳墓副葬品を製作していたが、5世紀中頃より、金・銀・きらびやかな装身具が出始めたようです。6世紀の藤ノ木古墳では金銅製の冠飾りが出土しています。

7世紀 大阪府の野中寺、法隆寺から冠、イヤリング、ネックレス等が見つかっています。

また、飛鳥寺の塔心礎の埋納品には、種々の色のガラス玉、勾玉、金箔、輪等が見つかっており、これらはガンダーラの傾向かもしれません。

ガンダーラでは、2世紀の仏菩薩像、釈迦になる前の菩薩像は装身具を身につけています。

当日レヂュメから

当日レヂュメから

ところで、「ぎょく」と「たま」に話を戻すと、

中国の「玉」・・日本読みで「ぎょく」。「玉器」の「玉」は土器の「土」、青銅器の「青銅」と同様、器物の材料を示しています。

艶やかで清純な「軟玉」をさし、色調は透明感のある黄色から緑色に近いそうです。

モース硬度が6~6.5(鋼鉄ナイフは5.5)でナイフでも刃が立ちません。

一方、日本の「たま」・・三種の神器や古墳出土の「たま」は硬玉(翡翠)で、硬度は6.5~7.0。新潟県糸魚川産の硬玉が縄文時代から利用されてきました。中国では、硬玉が産出せず、18世紀になってミャンマー産を愛用しだしたようです。

玉の加工風景

玉の加工風景等々、興味深い話が聞けました。

今回の「玉(ぎょく)」と「玉(たま)」を評価下さい。

評価ボタンを押してこのブログのランキングアップにご協力を!