日本橋ー本郷ー巣鴨ー板橋の中山道・石浜ー田端ー滝ノ川ー巣鴨ー雑司ヶ谷の鎌倉街道・JR巣鴨駅が明治36年で、「巣鴨」は、江戸・東京北郊随一

繁華街であった。その巣鴨の名は、事跡合孝には、「州鴨」・江戸図には、「巣鴨」「須賀茂」・幕府目付旧記には「須賀母」・古記「洲処面」。

アシが生い茂って、鴨が沢山やってきたところから「巣鴨」と思える。

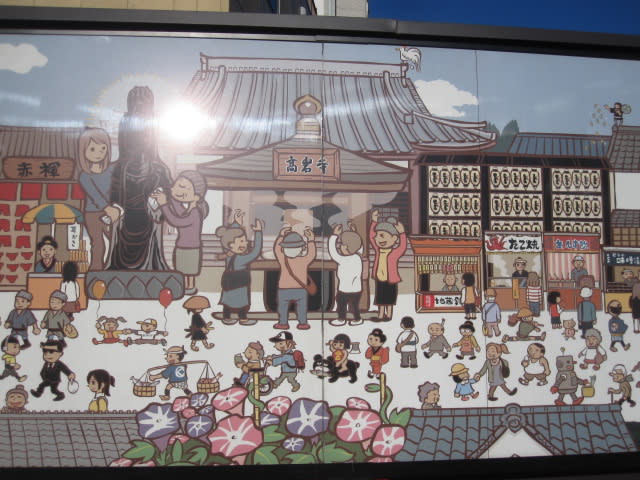

江戸時代街道安全を祈るために建てられた「六地蔵・真性寺」。中山道「板橋宿」に劣らない宿場であったと思われる。

明治30年頃から「とげぬき地蔵」の人気が高かった。

高岩寺ーとげぬき地蔵は、JR鶯谷駅屏風坂下にあったが鉄道用地になり、巣鴨の引っ越したのが明治24年と云う。

六地蔵・真性寺(商店街入り口にある)

「とげぬき地蔵」の起り

田村家の家の妻「お千代」が病にかかった。お千代の実家には、怨霊の祟りがあるので病気が治らない。これは神仏の力を借りるかないと地蔵尊に

一心に祈ると、ある夜夢枕にたった僧から「この地蔵尊像を紙に押して水に浮かべれば病は必ず治る」とお告げがあった。

そこで印像をおした紙を両国橋から流すと病は全快した。

その後、毛利家の女中が折れた針を口にくわえていて、誤って飲み込んで苦しんだ時、この地蔵尊の印像を水に入れて飲ますと、印像御影を吐き出すと

その印像御影の紙には針が刺さっていたと云う。

田村氏から子の像が「高岩寺」に奉納され、病という「トゲ」を抜いて下さると霊験が評判になったと云う。

今でも線香の煙がたえないと云う。

「高岩寺」-曹洞宗、山号ー萬頂山。本尊は地蔵菩薩(延命地蔵・とげぬき地蔵)。

1596年、扶岳太郎開基・関東百八地蔵の108番寺・本堂は、有形文化財

「豊島区染井」は、JR山手線駒込・巣鴨駅北部の旧地名。江戸時代染井村と呼ばれていた。「播州 林田藩・建部氏」の屋敷があった。

地名は染井と云う名泉があったことに由来、現在は不明と云う。江戸から明治には、植木屋が多く住んだ、そこから桜の品種の一つ「ソメイヨシノと

菊人形の発祥地。1872年「建部氏屋敷跡」に「染井霊園」(面積67000m2)に変わった。

岡倉天心・高村光雲・高村光太郎・智恵子夫人・三菱創設者岩崎弥太郎・水戸孝允など有名人の墓が多い

「岩崎弥太郎」 1834-85-三菱財閥創始者実業家・九十九商会興し為替業・海上保険業と拡大させた。

「高村光太郎」 1883-1956 詩人・彫刻家 「智恵子抄」の作家 東京・芸大卒。 彫刻家高村光雲の長男。

ニューヨーク・ロンドン・パリ―へ、ロダンに感銘、1914年長沼千恵子と結婚、詩集道程刊行、1941年「智恵子抄」。

戦争詩を書いたことに痛手となり、岩手の花巻郊外で自炊生活をする。

「岡倉天心」 1862-1912 東洋文化に尽くした美術界の指導者。

横浜・越前福井藩の家で生まれている。1875年開成学校から東京帝大ー東京美術学校創立に尽力、ボストン美術館東洋部長就任。

日米の東洋美術復興に努めた。晩年、新潟赤倉荘で急死している。

「二葉亭四迷」 1864-1909 小説家、日本近代文学先駆者、尾張藩士の子江戸生まれ。

ロシア文学に開眼、1886年坪内逍遥と交って「小説総論」を。その後「浮雲」発表・東京外国学校ロシア語教授・中国大陸へ。

「其面影・平凡」新聞発表・朝日新聞ロシア特派員として渡露・帰国途中で死亡。

水戸徳川家墓所。

水戸徳川公爵家や府中松平家の江戸期の墓。徳川斉昭の生母や徳川昭武の生母、側室高橋悦子の墓がある。

「徳川斉昭」 1800-60 徳川治紀の三男、江戸屋敷で生まれている。

水戸烈公・水戸藩主、大老井伊直弼と対立し蟄居させられる。尊王攘夷を唱え藤田東湖らの人材を登用している。ペリー来航で交戦説を。

「本妙寺」-明暦の大火(振袖火事)の火元になった寺

「千葉周作」 1794-1855 道場経営剣客(江戸三大道場)・北辰一刀流の祖。

42歳で水戸藩に召し抱えられ幕臣まで登用、道場は日本橋品川町「玄武館」・儒教者東条一堂の学塾もあったと云う。

「遠山金四郎」1793-1855 江戸町奉行 名は、景元。少年時代は、放蕩を繰り返したと云う、その時の入れ墨は史実と云う。

「本妙寺」法華宗陣門流の東京別院。山号は徳栄山。院号は総持院。本尊は十界勧請曼荼羅。開山智存院日慶・1572年創建

「慈眼寺」-山号・神霊山。宗派・真言宗豊山派。本尊・聖観世音菩薩像

創建ー1594年以前と云う。別称ー目白不動,目白不動尊。札所等は、金乗院江戸三十三箇所 14番・御府内八十八箇所 38番・新長谷寺 江戸五色不動

関東三十六不動 14番・ 御府内八十八箇所 54番 。

金乗院は、真言宗豊山派の寺院山号は神霊山。江戸三大不動・江戸五色不動のひとつ、目白不動尊を祀っていることで知られている。

開基である僧・永順が本尊である聖観音菩薩を勧進して観音堂を作ったのが始まりと云う。

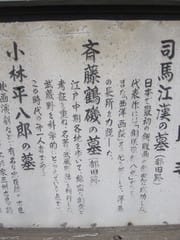

慈眼寺には、自ら設計したと云う墓石の芥川龍之介・洋画家司馬江漢・吉良家付人小林平八郎・谷崎潤一郎の分骨した谷崎家の墓がある。

「芥川龍之介」 1892-1927 大正期の代表作家、東京まれ、東京帝大英文学科で在学中に新思潮の同人「鼻」が、漱石が激賞したと云う。

「羅生門・地獄変」歴史小説を。芥川文学は知的と云われた。

1921年に中国へ渡り健康を害し、神経衰弱に、社会不安で自殺。

慈眼寺

「谷崎潤一郎」 1886-1965 日本橋生まれ、家庭教師しながら第一高等学校から東京帝大国文科、「新思潮」に参加、「刺青・麒麟」発表

永井荷風に絶賛される。「悪魔・耽美主義」で注目を集め、「痴人の愛・蓼喰ふ虫・源氏物語・細雪・・・」文化勲章受章。

「司馬江漢」 1738-1818 銅版画に成功した洋風画家・蘭学者(天文地理関係の著作を残している)晩年は、中国老荘思想に親しんだと云う。

「斉藤鶴磯」、江戸時代後期の 儒学者・地誌研究家。

水戸藩士の子として江戸に生まれ、綿密な調査と考証 を重ねて、江戸時代の地誌「武蔵野話初編」を完成させ、武蔵野を科学的に捉えたこと が 、

高く評価されている。

慈眼寺

次回も続きを。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます