「山武市」

明治22年の1889年、成東町・大富村・南郷村・緑海村・鳴浜村・源村・日向村・睦岡村・蓮沼村・大平村・豊岡村と「松尾村」が成立し、1898年に「松尾村」が町制施行で松尾町となっている。

昭和28年、公平村(現東金市)の姫島地区が成東町に編入し、29年に、成東町・大富村・南郷村の1町2村が合併して成東町が成立した。

29年、日向村が源村の1部(雨坪・武勝・下布田・植草の一部)を編入合併し、30年、睦岡村と日向村が廃され、山武町が成立。

30年、松尾町誕生。その後、鳴浜村の白幡・本須賀地区が成東町に合併、同年7月緑海村が成東町と合併。

平成18年に、成東町・山武町・松尾町・蓮沼村が合併し、

「山武市」が誕生した。

九十九里の砂浜と山武杉が広がり、海水浴場が6か所・マリンスポーツに興じる人達で賑わっている。「蓮沼海浜公園」「オートキャンプ場」「山武の森」と果物狩り、農産・海産物と豊富である。

鉄道は、JR総武本線ー八街・日向・成東・「松尾駅」・横芝ー銚子、JR東金線は、大網ー成東駅。

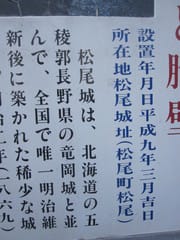

「松尾城」

明治維新により400万石にも及んだ徳川家の領地は、全て新政府に没収され、徳川家は100万石の一大名として駿河の地に配置換え、それまで駿河の地にあった大名たちは、各地に移転することとなった。

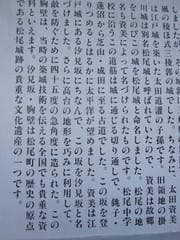

遠江掛川城主・「太田資美」は、上総武射郡と山辺郡五万石に転封となり、明治2年の1869年、この地に「松尾城」を築いた。

しかし、明治4年に廃藩置県で全国のほとんどの城と同様に廃城。

「松尾城」は、明治になってから築城されたという全国的にも珍しい城ではある。

その面影は全く残っていないのが残念である。

城は、JRの松尾駅から県道22号線を走り、小高い丘を登った先にあると云う。中学校が外郭にあたるとも云う。

城址は、かなり広かったらしいが、遺構等は、無く、中学校の周辺に土塁らしき跡が残っている。

急な汐見坂

「太田資俊」

太田掛川藩初代藩主、掛川藩主太田家5代・が掛川藩主となったことにより、代々掛川藩家老職を務め、時は移って幕末、戊辰戦争期、譜代大名として徳川幕府に忠誠を尽くし恩義を感ずる佐幕派であった主席家老「須貝十郎左衛門」と、勤王派であった「太田資逢」の二派に別れて、掛川城を東征軍に明け渡すか否かで重苦しい対立があり、時勢の流れには逆らえず、掛川城は明け渡されることになる。

明治元年、徳川家達が静岡藩70万石に封ぜられたことによって、東海道筋の掛川藩は、千葉県芝山に転封となり、藩主太田資美(太田掛川藩7代、掛川藩主太田家5代)以下、家中のものは千葉に移り住んだと云う。

「柴山藩」を立藩し、明治2年、版籍奉還を受けて、太田資美が藩知事となると掛川城の別名である松尾城と同名の城を築城を開始し「松尾藩」と改名したが、明治4年、廃藩置県により、松尾藩は、廃藩により、松尾県となり、同年に、「木更津県」に合併された。

中世に築城した山跡「室城」が近くにあると云う。

山の上に、土塁・空堀・帯郭の施設が現存していると云うが登っていない。

自然地形をたくみに利用した要害城と云う。山武地域における典型的な戦国時代の丘陵式城郭の1つとも云う。

この城跡は、JR松尾駅から西北に向かい約4.8kmに所在する標高34mほどの台しが転封し、三稜郭は、松尾城築城したとある。

126号線沿いに鎮座「末廣神社」

「宝積寺」 天台宗の寺。

九十九里七福神ー福禄寿(中国の神様で、南極星の化身で短身長頭と云う姿・限りない長寿の源と幸福を)

本尊ー阿弥陀如来

「大堤権現塚古墳・箱根神社」

松尾駅から南西約1kmの地点に位置し国道126号線に沿って連なる台地上にある前方後円墳。

大堤古墳群の主墳とみられ、山武地方最大の規模を誇っている。

墳丘の前方部には、一部削平され箱根神社が祭られており、地区の人々が権現様と呼んでいるところから、権現塚古墳の名で親しまれている。

古墳の全長は、115m、前方部幅53m、

数多くの出土品ががあり、大型の古墳であるが埴輪をもたず、前方部方向が南方向に位置するなど特異な古墳である。

古墳は、前方部を南側に向け後円部を北側に向けた墳丘長115mの前方後円墳。

前方部最大幅53mくびれ幅約47m、後円部径60mの規模を持ち、墳丘の高さは前方部約10m、後円部は約12mで、前方部と後円部の比高差は2mほど。

墳丘の周りを盾形に巡る三重の周溝を持ち、周溝を含めた規模は全長174mで、前方部側最大幅104m、後円部側最大幅113m。

出土遺物には、頭椎大刀、圭頭大刀、刀身、金銅製刀子鞘片、多数の鉄鏃、金銅製の耳環、水晶製切子玉、ヒスイ製の勾玉、多数のガラス玉・小玉等。

本古墳で注目すべきは、前室・奥室を設けた複室構造を持ち、奥室の北側北壁に接して石棺を設けた特異な横穴式石室。

後円部墳頂から南東側に設けられ開口部を南に向けた埋葬施設の全長は約9m、奥室の奥壁には朱が塗られていた(現状は崩落していて確認できない)。大型の古墳にもかかわらず埴輪を持たず、終末期の前方後円墳とされ、前方部方向が南方向に位置することなども特徴的である。

また三重に巡る周溝は例が少なく、現在確認されているのは本古墳を含め8例のみ、他の7例はいずれも5世紀~6世紀の大型古墳であるが、本古墳は6世紀末~7世紀初頭の築造とされ大型の古墳が造られなくなった時期でもあり、この時期のものとしては日本最大であると云う。

山武市には、多くの古墳があり、木戸川沿いにはこの大堤権現塚古墳を含み2基の前方後円墳と円墳7基が確認されている大堤古墳群の他、前方後円墳4基と円墳15基のある蕪木古墳群や、円墳としては千葉県最大の山室姫塚古墳など17基の円墳より成る大塚古墳群があり、市町境を越えた横芝光町中台には表情豊かな人物埴輪を出土したことで知られる芝山古墳群も。

神社名が箱根神社・神奈川県箱根と何らかの?

「九十九里浜の七福神」

長生郡一宮・福緑寿の観明寺 長生村・辯才天の清泰寺 白子町・毘沙門天の真光寺 大網白里・寿老人の要行寺 九十九里・恵比寿の八坂神社 山武市・大黒天の五所神社 横芝光町・布袋尊の四社神社

次回は、横芝へ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます