「飯田橋」は、千代田区・新宿区・文京区の接点、住所は、千代田区の北西で北部に中央線が通り、並行して江戸城の外堀の機能を果たしてい

る神田川が流れている。東側は、江戸時代日本橋川の河岸として栄えた。

明治に入り九段上の靖国神社が創建され、門前町。

1895年甲武鉄道(JR)貨物駅を経て物流センターから今に、地下鉄は、大江戸線・東西線・南北線と結んでいる。

印刷、出版社が集中

「西岸寺」は、東光山 荘厳院 浄土宗の寺。法然上人、創建 1616年、開山上人が初代住職、単称長察和尚・現在は22代目。

本尊 阿弥陀如来 木立像2尺 恵心僧都作と伝えられている。(阿弥陀如来を中心にして向って右に観音菩薩、左に勢至菩薩、さらにその外側に善導大師と法然上人の御像を祀っている。

本堂は、 鉄筋コンクリート造り2階建て(1階は半地下の納骨堂墓地)。

昭和20年、戦災に遭い大屋根は焼け落ちましたが建物そのものは内部に火を入れずに焼け残り、ご本尊とその荘厳、過去帳等を焼失せず。

「日限不動尊」の縁日、1月28日 5月28日 9月28日、縁起は、1671年7月朔日 近隣の名家「金杉六左衛門」の寄像。

六左衛門、我が子が病弱を嘆き、不動尊に三七日の間昼夜を問わず一心に祈誓を したところその願満の暁、眼前に不動明王現れ

「我を信ずる者は寿命長久福徳円満如意吉祥にして病気病難忽ち平癒せしめ六親眷属七世の父母現世に無病息災、 悪事災難を除き望みに随い開運安穏をあたう、また我像を建立し菩提所に安置すれば信ずる者の諸願速やかに成就せしむ」とのお告げを蒙むる。我が子の病も忽 ち癒えその恩徳を報ぜんがためこの尊像を建立し西岸寺に寄像した。とある。

日限不動は、竹早に近い 本堂

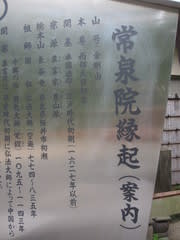

「金剛山 弥勒寺 常泉院」は、本尊 大日如来、創建 1627年、開山 卓意 、宗派 真言宗豊山派

御詠歌ー いざさらば今宵はここに志度の寺 祈りの声を耳に触れつつ・・・。

赤煉瓦の塀が印象的な常泉院の境内がある。本堂も一見お寺には見えないような建築、

卓意によって開かれ、水戸徳川家の帰依を受けたとのことであるという。

常泉院 水戸後楽園に近い

登山家で日本山岳会の初代会長となった小島烏水の墓所があり、境内に「日本近代登山之先駆者 小島烏水永住之地也」という小さな碑が建っている。

その他にも高野山開創一千年を記念して建立された石の大師像や水子観音、魚霊之墓、如意輪観音などの石仏が安置されいる。

本堂横の聖天堂も信仰を集めている。

妙意輪観音像 石碑

「牛天神北野神社」は、平安時代末期、源頼朝の関東平定の折り、この地に船を着け(当時は神社の丘の下まで海がせまっていた)、

その夜見た夢で、牛に乗った菅原道真公が現れ「頼朝殿に加勢するから私を祀るように」と仰ったと云う。

その後源頼朝は天下の主となり、頼朝は感謝して菅原道真を祀ったのが、「牛天神」。北野神社は京都の北野神社からと思われる。

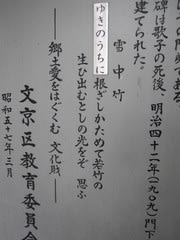

「中島歌子の歌碑」は、 安藤坂にあった樋口一葉の通った「萩の舎」の塾主中島歌子の死後六年、門下生によって建てられた。

「雪中竹」

ゆきのうちにねざしかためて若たけの

生ひいでむとしの 光をぞおもふ

牛に乗った天神様(菅原道真公のこと)、「牛天神」と呼ばれ、境内には、牛形の岩が祀ってある。

「中島 歌子」1845年 - 1903年は、日本の歌人。

和歌と書を教える私塾「萩の舎」を主宰し、明治時代の上流・中級階級の子女を多く集め、成功し、歌人としてより、樋口一葉、三宅花圃の師匠として名を残している。

1845年、武蔵国入間郡森戸村(現・埼玉県坂戸市)に生まれ、父、中島又衛門は農民ながら村名主であり豪商。母、福島幾子の実家も江戸通いの船で商売をしていた幕府御用達の豪商で、川越藩の奥に仕えていたこともある家。

歌子が生まれてほどなく江戸の牛込揚場町に移り住む。

両親は小石川安藤坂の伝通門前にあった水戸藩御用達宿「池田屋」の加藤佐右衛門の夫婦養子になり、1850年代に家族で小石川の屋敷に居住する。

境内 拝殿 水舎

伝通院、山号 無量山、浄土宗、創建年 1415年、正式名は、無量山傳通院寿経寺で別称 伝通院。札所 江戸三十三箇所観音札所。

室町時代の応永22年 1415年秋に、浄土宗第七祖の聖冏が、江戸の小石川極楽水(現在の小石川4丁目)の草庵で開創した。

江戸33か所観音札所 「伝通院」 千姫(1597-1666)徳川秀忠の娘

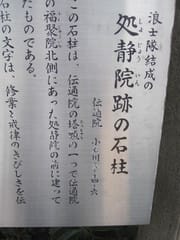

幕末の 1863年、新撰組の前身となる浪士組が山内の塔頭処静院で結成され、山岡鉄舟・清河八郎を中心に近藤勇・土方歳三・沖田総司・芹沢鴨ら250人が集まった。

当時の処静院住職・琳瑞は尊皇憂国の僧だったため、浪士隊結成の場に堂宇を貸したと思われるが、後に佐幕派の武士により暗殺され、処静院は廃された。

また伝通院は、彰義隊結成のきっかけの場ともなったという。

千姫、豊臣家の存続を願っていた家康の孫娘

千姫は、本多忠刻と再婚、忠刻没後「天樹院」と号した竹橋御殿に。

伝通院の威容は、「江戸名所図会」、「無量山境内大絵図」、「東都小石川絵図」の1857年改訂版でも知ることができる。

高台の風光明媚な地であったため、富士山・江戸湾・江戸川なども眺望できたという。

千姫の作り話は、数々あるが虚説が多い。 本殿

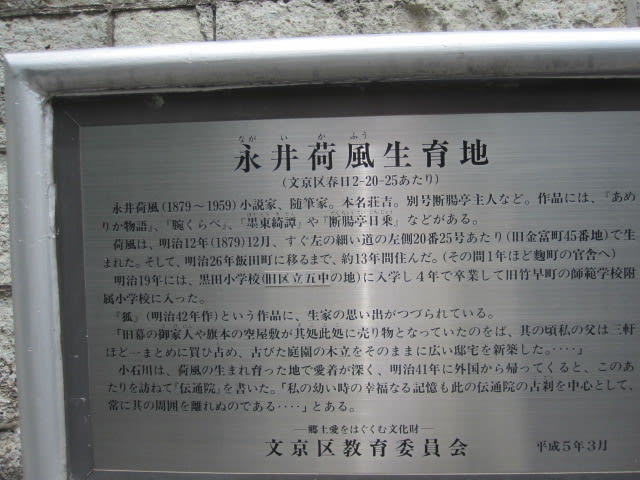

永井荷風は、1879年に伝通院の近くで生まれ、1893年までここで育った。

その思い出は、随筆「伝通院」(明治42年頃)を生み出し、パリにノートルダムがあるように、小石川にも伝通院があると賞賛した。

荷風は、1908年に外遊先より帰国して数年ぶりに伝通院を訪れたが、その晩に本堂が焼失した(3度目の大火)、

同随筆の中で「なんという不思議な縁であろう。本堂は其の日の夜、追憶の散歩から帰ってつかれて眠った夢の中に、すっかり灰になってしまった」と記している。

夏目漱石も若い頃にこの近くに下宿していたため、小説「こゝろ」で伝通院に言及している。

幸田露伴一家は大正13年(1924年)に伝通院の近くに転居して、現在も子孫が住んでいると云う。

墓は徳川家だけでなく、新撰組創設期の人物「清川八郎」や「柴田練三郎」等有名人の 墓も、

「永井荷風」生誕地、

1879-1959 本名壮吉、断腸亭主人と号していた、(腸が煮えぐり返る悲しい人)、東京外国語学校、歌舞伎の座付作者見習い、新聞記者

父の不興を買い、アメリカ行き命じられ、渡米前に「闇の叫び」「夢の女」を発表市注目されていた。

米・仏と渡って1908年に帰国。「アメリカ物語」発表、文名を上げる。

慶応大学に迎えられ「三田文学」を主宰した。江戸情緒の中の美を求めていく。文化勲章受章、その日記「断腸亭日乗」は貴重な資料に。

角地の高台に碑が

「安藤坂(網干坂、安藤殿坂)」は、伝通院の表門から南へ「飯田橋」方面真っ直ぐ神田川に下る坂。

西側に安藤飛騨守の屋敷があり、江戸時代から幅は広いうえに急勾配の坂だったという。

明治42年に伝通院前から大曲まで路面電車が通じるようになり、坂は緩やかに改修されたと云う。

また、別名の「網干坂」の由来は、「改撰江戸志」に次のようにある。

「網干坂は伝通院前より上水の端に出る坂なり。今安藤坂と云ふ・・・むかしこの坂入江の時、この辺多く猟師の住て網をほし在るよりの名なりと。又或説にむかし・・・鳥網などをほしたる頃いいならわせし名なり・・・」

(入江で、漁師が網を坂上に干し、江戸時代前期頃、御鷹掛の組屋敷があり、鳥網を干していた野であろう)

安藤坂

次回は、牛込神楽坂駅へ、

突然失礼します。

私横浜在住の池田と申します。

貴殿のこのブログ投稿記事を拝見し興味を抱き連絡させて頂きました。

と申しますのは、自分の先祖のお墓は伝通院隣の見樹院にあり、お墓には池田屋と彫られております。(昔は一緒だったとの事)

父親がいろいろ自分のルーツを調べておりますが、お寺の文献も空襲で焼けており何もわからない様子でしたが、この記事に書かれている情報が一番可能性が有るような気がして投稿させて頂きました。

この『池田屋』について調べる手段など有りましたらご教示頂けると幸いです。

自分は歴史に疎く調査方法など知識が無くご助力下さると幸いです。

何卒宜しくお願い申し上げます。