東北南西部の山形県に、奥羽山脈を境に宮城県と接し、丁岳山地・神室山地を隔て秋田県に、南は吾妻連峰と飯豊山地を挟んで福島県、南西は

新潟県、北西が日本海に海と山に囲まれた山形。

その、北部、最上地方中央部で、地名も新・城に由来していると云う。

羽州街道の宿場と城下町で栄え、1614年最上氏家臣の「日野将監」が新城・居館を構えた。

最上氏改易後は、戸沢氏が城下町を整備している。最上地方の政治・経済・文化の中心となっている。最上川右岸の本合海は最も近い河港。

明治に入り、庄内磐根新道の改修・整備され、奥羽本線1903年開通などで交通の要地となった。

最上川左岸丘陵地に新庄温泉が湧出している。

夏の「新庄祭り」山車40万人に人出で活気あふれる約250年の伝統を

「新庄祭り」8月下旬頃、山車パレード、人気歌舞伎や歴史上の人物などを飾り付け約20台の山車が市内を練り歩く。

東日本JR新庄駅は、奥羽本線に、新庄―鶴岡・酒田の陸羽西線、終点とする陸羽東線を加えた3路線である。

奥羽本線上を走るミニ新幹線である山形新幹線の終着駅となっている。

新幹線の始終着駅としては全国で唯一、非都府県庁所在地に位置し、新幹線車両が走行できるようにするため、奥羽本線の福島駅 - 当駅間は新幹線と同じ軌間1,435mmの標準軌に改軌され、このため、1,067mmの狭軌のままとなっている奥羽本線秋田駅方面、および他路線との直通運転は不可能となっていると云う。

標準軌化された奥羽本線山形駅方面には、在来線としての愛称として「山形線」が設定。

山形新幹線直通、東日本JR 新庄駅

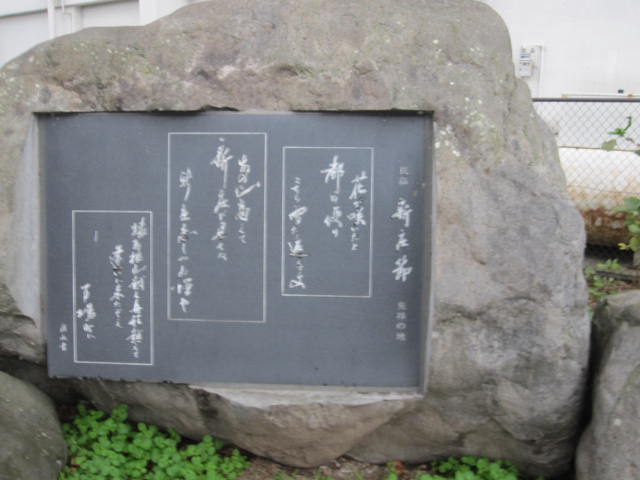

「新庄節」ハアー来タサ 花が咲いたと 都の便り キタサ こちら雪だと 返す文 キタサ、、、、、。

西田忠次郎ーふるだけの 雪を降らせて 軽がるし 新庄盆地の 空の薄曇り

斉藤茂吉ー新庄に汽車とまるまも なつかしき 此国びとの おほどかのこゑ

錦子ー新庄の平野 うつくしあふぎみる 大空の色も 人の心も

冨樫義博氏の新庄市イメージキャラクター神空の天狗「かむてん」

俳人・松尾芭蕉は、山寺(立石寺)から大石田を通って新庄に立ち寄り、本合海の河港から、舟で庄内へと向かった。

最上川の急流に驚いて、大石田でしたためた

「五月雨を集めて涼し最上川」の句を「集めてはやし」に書き換えたと言われている。

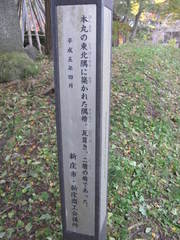

市内には、芭蕉が句会を催し、「水の奥氷室尋ぬる柳哉」の句を詠んだ「柳の清水跡」

本合海地区に、芭蕉に魅せられて訪れている。

「こぶとり爺さま通り」が あった。由来を聞くと、昔その辺に語り部が多くいたとのこと。

芭蕉乗船の地、最上川本合海水辺は、国道47号線を酒田方面に

新庄地方は、一万年前の人々は住んでおり、東山遺跡・南野遺跡出土遺物で解って居る。人々は平野中央に村をつくっている。

奈良、平安、本合海付近に大きな集落が、鎌倉・室町には、各地に有力土豪が現れとぃる、鳥越・萩野片平・角沢・海藤楯 はこの時代のものであろう。戦国時代末期に、山形最上義光の支配下に入る。

日野右京武将が、後の沼田城付近に城をかまえている。

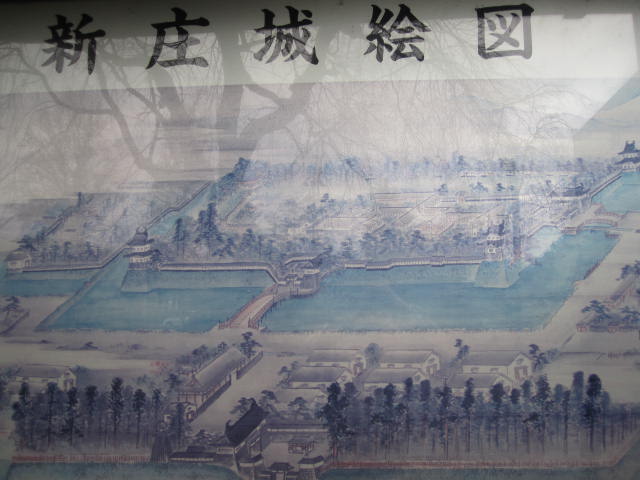

新庄を支配したのは1614年、清水氏が滅び、日野将監が沼田城居城としてからである。新城(庄)大いに発展している。

1622年最上家改易後戸沢政盛(6万石から6.82石)で、城完成以来243年間藩政の中心であり、明治まで続いていく。

かむてん公園・最上公園・新庄城跡

明治戊辰戦争では、幕府側の庄内勢に攻められ、新庄の街は灰尽に帰している。

新政府軍、新庄兵は仁間村付近を援軍を送り、佐賀藩、長州藩の半分も援軍に向かうが、薩摩藩と残りの長州藩は城下に引き上げる。

2時間の激戦の後、新政府軍は敗走を初め、庄内藩軍は城下に一気に攻め込んだ。

庄内軍が新庄城下に入ると、西軍はほとんどいなかったので、城下3000戸を焼討ち、新庄城下は折からの烈風を受けて大半が消失した。

藩主戸沢正実は篭城討死を考えたが、川部伊織の説得を受けて、開城亡命に同意した、藩主一族は新庄兵と共に秋田に逃亡していた。

二番大隊の酒井吉之丞が采配ととって新庄城に攻め入ると、大手門は硬く閉ざされて、「開城」と書いた紙が張ってあったと云う。

「新庄の戦い」は、午後5時に戦いは終了して、庄内藩は福田・仁間村に野営した。

新庄は9月の新政府軍の奪還まで、庄内軍の管理下に置かれ、酒井吉之丞は、降伏人の生命を保証して、年貢半減などを打ち出して、領内の安全は保たれたという。

「日野将監」は、出羽国最上地方の豪族。

日野宣加と称したが、実名か出家号かは不詳。1581年、出羽国山形城主の「最上義光」が尾花沢で馬揃え(観兵式)を行って近隣に

武威を示したとき、これに参じていると云う。

天童氏の滅亡後に最上氏に臣従した。仙北の小野寺氏、庄内の武藤氏(大宝寺氏)、村山の最上氏らの狭間にあって絶えず周囲の脅威に晒されており、1590年の太閤検地のときに最上氏と和解したいる。

最上氏が仙北に進出するときなど先鋒となって戦功を挙げ、新庄城主となり、最上氏蔵入3万石の代官に。

1614年、最上家親の命により清水義親を討ち、その遺領の管理。

堀 土塁

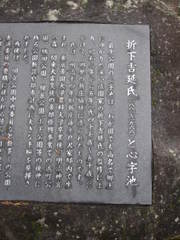

「戸沢政盛」は、1585年、盛安の長男。生母は、盛安が鷹狩に出た際に見初めた小古女沢の百姓・源左衛門の娘と云う。

身分の低い母を持つ庶子で、家督を継ぐ資格がなく、この女性は、後に東光坊という山伏に嫁いだため、政盛は百姓の子として育った。

父・盛安が、1590年に死去、、その跡を継いだ叔父の戸沢光盛も、1592年に死去、光盛には継嗣がなかったため、戸沢家は断絶の危機に見舞われ、家臣団は、東光坊を斬って盛安の遺児・政盛を奪い取り、大坂に上坂させて豊臣秀吉に謁見させ、家督を相続させたと云う。

1600年の「関ヶ原の戦い」では、東軍に与して上杉景勝の東禅寺城を攻略し、その功により、1602年、常陸多賀郡、茨城郡などに4万石を与えられ、松岡藩主となる。

1614年の「大坂冬の陣」では小田原城、1615年の「大坂夏の陣」では江戸城に詰めて守衛を果たし、徳川家に。

1622年、出羽山形藩の最上家が幕府の命により改易されると、最上家の旧領である最上郡と村山郡に2万石を加増されて新庄に移封された。

新庄藩6万石の藩主となり、故郷出羽国への復帰を果たした。その後は藩政確立に尽力した。1648年に死去、享年64歳。跡を子の正誠が継いだ。

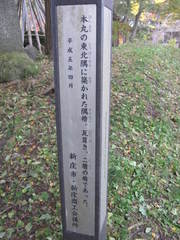

城跡中央に「心字池」 あじさい園が

「護国神社」は、戊辰戦争以来の戦死者を祀っている。

神社は、明治2年、新庄藩主正実が、前年の戊辰戦争の戦死者56名を祀る神社として、太田の瑞雲院境内に建てたのが始まりと云う。

その後、明治16年、遺族などの希望によって吉川町に移され、明治24年、公園の現在地に移されている。

新庄社護国神社

「天満神社」(県指定建造物)は、 新庄城址本丸跡の南西隅にある神社、

戸沢家の氏神として、旧領秋田県角館時代から尊崇された神社と云う。

棟札に新庄築城の3年後にあたる1628年に初代藩主政盛が建立し、別の棟札に、1668年に二代藩主正誠が再興したと記されている。

表御門跡、石垣 平城であったであろう

「戸沢神社」は、明治26年創建27年に完成。

祭神は、戸沢家始祖衡盛と藩祖政盛、十一代正実を祀っている。

衡盛は、「保元の乱」に敗れて斬られた平忠正の子平九郎通正の忘れ遺子で、木曾義仲に従い、源頼朝に仕え、やがて岩手県雫石に落ち着き、姓は地名をとって「戸沢」と称したといわれている。

藩祖政盛は、秋田県角館の城主戸沢盛安の子で、長じて徳川家康に従い、数々の功を認められて茨城県松岡四万石に封じられ、鳥居忠政の妹を嫁にとり、幕府の信頼を一層深めたと云う。新庄藩主戸沢家菩提寺は「瑞雲寺11代が・二代目正誠のみ柱嶽寺)

公園外に、 二の丸跡 大手門跡

新庄市内には、指首野川と升形川の間の街で、新庄駅裏手に国道13号線(福島ー秋田)が表中央通り突き当りに「最上公園」に出る。

47号線で酒田・古川方面で街を横切るように中の川流れ、最上川に流入している。

「本合海」

日本国が編纂した六つの国史(古事記、日本書紀、続日本紀・・・・)のひとつである「三代実録」に、「本合海」の土地が登場しており、

正統な史実からも判明できようである。

874年に、当時の政府朝廷は矢向神に従五位下の官位を授けた。矢向神の御祭神は「日本武尊」であり、出羽の国においてのこの神様鎮座は

「本合海」の地が最初だと考えられる。

今から一千二百~三百年前には、祖先である「合河乃津」の人々は大いに活躍し、 中央との交流が活発だったのであろう。

遠い遠い昔から各地を結ぶ出入り口の役目を果たしていたにようだ。

松尾芭蕉ー五月雨を 集めて早し 最上川

正岡子規歌碑ー草枕 夢路かさねて最上川 ゆくへもしらず 秋立ちにけり 1893年に松尾芭蕉の足跡を訪ねる旅に出て本合海にて、

積雲寺に歌碑を建立。

時間の関係で寄れていません。

新庄市内市役所、歴史センター 市民会館 時の鐘 寺院 商店街 中の川などが

「善正寺」真宗大谷派の寺

新庄藩4名墓あり。

源七・・・兵夫。明治元年新庄角沢村で戦死35歳。田口泰助・・・銃士。新庄城外指井村で戦死21歳。津田求馬・・・使役。新庄城外で戦死39歳。

林 順太郎・・・銃士。新庄城外で戦死25歳など。

市内の善正寺

「ふるさと歴史センター」

祭りの山車が、いろいろ祭りの紹介、ホール、特産品、2階には文化遺産・民俗資料・地元の生活民具類が展示されいる。

センター 館内

義経・弁慶の亀割峠は、東方面へ。

新庄市と最上町の境、亀割山を越える亀割 峠は、源義経の東下りの故地である。

この峠を越える途中で、義経の奥方、北の方が急 に産気づき、男の子を出産した。武蔵坊弁慶は、赤ん坊の産湯を探して小国川へ、、、、。

次回は、山形市内に。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます