聖武天皇は、天平9年の737年、国ごとに釈迦仏像1躯と挟侍菩薩像2躯の造像と「大般若経」を写す詔、740年、「法華経」10部を写し七重塔を建てるようにとの詔を出している。

「続日本紀・類聚三代格」によれば、741年、天皇から「国分寺建立の詔」が出され、各国に七重塔を建て、「金光明最勝王経(金光明経)・妙法蓮華経(法華経)」を写経すること、自らも金字の「金光明最勝王経」を写し、塔ごとに納めること、国ごとに国分僧寺と国分尼寺を1つずつ設置し、

僧寺の名は「金光明四天王護国之寺、尼寺の名は法華滅罪之寺」とすることなどである。

寺の財源として、僧寺には封戸50戸と水田10町、尼寺には水田10町を施すこと、僧寺には僧20人・尼寺には尼僧10人を置くことも定められた。

国司の怠慢のために、多くの国分寺の造営は滞った。

747年、「国分寺造営督促の詔」により、造営体制を国司から郡司層に移行させるとともに、完成させたら郡司の世襲を認めるなどの恩典を示した。

これにより、ほとんどの国分寺で本格的造営が始まったと云う。

国分寺の多くは国府区域内か周辺に置かれ、国庁とともにその国の最大の建築物、大和国の東大寺・法華寺は総国分寺・総国分尼寺とされ、全国の国分寺・国分尼寺の総本山と位置づけられた。

律令体制が弛緩して官による財政支持がなくなると、国分寺・国分尼寺の多くは廃れたと云う。

ただし、中世以後も相当数の国分寺が、当初の国分寺とは異なる宗派あるいは性格を持った寺院として存置し続けたことが明らかになっており、国分尼寺の多くは復興されなかったが、後世に法華宗などに再興されるなどして現在まで維持している寺院もある。

小田急「海老名駅」

駅前通り、ビルが並び商店街に、歩行通路も改札口と同じビルの2階

仏教政治を初めて行った天皇「聖武天皇」 701-756 45代天皇・文武天皇の皇子。

聖武天皇は、南都六宗の学問を助成し、「天平文化」花開いた。国々に国分寺を創り、中央に「東大寺」を置こうとし、仏教の力で国を守って貰うやめに

東大寺の大仏を造らせた。それも、鋳物技術をもちいて、仏師の技を集めたもの。

「孝謙(称徳)天皇」 718-770 聖武天皇の皇女・46・48代天皇 聖武天皇後を受けて皇位に「仏教政治」を展開した。淳仁天皇(47代)淡路に送り

再び称徳天皇と名乗っている。妖僧「弓削道鏡」を引き立て、道鏡一派による思いのままの仏教保護がなされた。「尼寺」を。

駅前通り正面には、大型模型の七重塔が。

「律令」税金

日本の古代において,律令法の体系を基軸として形成された国家統治の体制。

7世紀の後半,近江令(存在を否定する説もある), 飛鳥浄御原令の編纂を通じて基礎が固められ,701年の大宝1年、大宝律令の制定・施行によってほぼその完成をみたとある。

国分寺址交差点

7世紀聖徳太子・中央集権化が進められ、やがて律令制定になっていく。荘園を通じ、中央・地方とのつながりが強まっていった。が全国化するのは

10紀を待たねばならない。6世紀の「古事記・日本書紀」後世創作されたと思われるが。

天武・持統朝に入ると「続日本紀」ほぼ間違いない記録を踏んでいると云う。

「相模国国分寺址」

「相模国国分寺跡」駅から約1km・相模台地上で、法隆寺と同じ伽藍配置。

西ー七重塔・東ー金堂並列(礎石の一部のみ)

1292年、の銘の梵鐘(重文)が保存されていると云う。

国分寺配置図 「北方に相模国分尼寺跡が」

海老名市は神奈川県の中央部・相模川に沿って広がっている。名は、大きな海老が生息していた土地。東半分が相模台地・西が沖積低地で水田が広がる

跡

「相模国」

律令体制での地方行政基本区画で、東海道に属した旧国名「相州」とも云った。相模国ー三浦半島ー房総半島へと続いて東海道と云った。

国府は海老名・小田原国府津の説あり。

北方建物跡

10~11世紀は、乱世で争乱で、鎌倉時代から室町まで幕府直轄地・関東菅領を鎌倉にあった。後北条氏時は関東は小田原。江戸時代は西・東複雑に移り

西部、大久保氏・東天領、旗本・・領地は複雑ー明治に入り足柄県・明治9年に神奈川県となった。

基礎石

国分寺跡

金堂跡

海老名市温故館ー古代遺跡など展示

国分寺の模型

「秋葉山古墳群」

火を防ぐ神を祭った「秋葉社」という祠があってその名が、第二号墳を秋葉山と呼んで、古墳群全体の名称となル。

古墳群は座間丘陵の標高75~80mの尾根沿いに、第一号墳から第六号墳の、計6基の古墳が確認、秋葉社があった第二号墳の後円部頂上は、標高84.6m市最高地点・第一号墳から第六号墳以外に近年の開発で消滅した古墳もあると云う。

尾根沿いに座間市内に入った場所にも古墳があるとの説、(未確認) 6基の古墳の内訳は、

「前方後円型墳墓が1基、前方後円墳が2基、前方後方墳が1基、方墳が1基」(学術調査がほとんど行われていない6号墳、墳形は不明と云う)。

土器

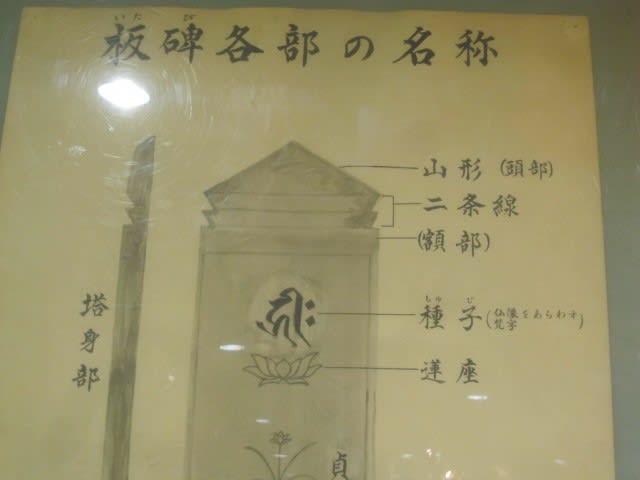

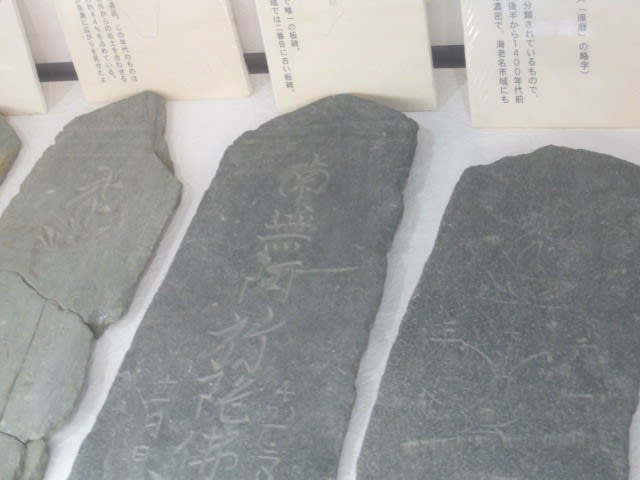

板碑

土器など

「秋葉山古墳群」は、3世紀~4世紀にかけての相模湾周辺で最も規模が大きな古墳群であり、地域を代表する人物を葬ったものであると見られている。

板碑

「国分寺」 真言宗高野山

大ケヤキ

境内の落雷で半分焦げても元気な欅

本殿