「一遍」 1239-89 時宗の開祖。

伊予の豪族「河野通広」の子。早くから母を失い、12歳の時大宰府にいた浄土教「聖達・証空鵜の弟子」で修行。

人間の醜さで家を捨てる。熊野で悟り、念仏札を配って全国を回り教えを説いた。僧尼集団が従い、「踊念仏」を行うようになる。

「南無阿弥陀仏」と刷った紙札・熊野本宮で「一切衆生は、往生すると決待っている・人を選ばず配れ」とお告げがあったと云う。

一遍亡き後、彼が率いた時衆は、自然消滅。

それを再結成したのは、有力な門弟の「他阿真教」である。

他阿はバラバラであった時衆を統制するために信徒に対して僧である善知識を「仏の御使い」として絶対服従させる知識帰命の説を取り入れ、

「時衆制誡」「道場制文」などを定め、「時衆過去帳」を作成。

時衆の教団化、定住化を図っていった。それ以後続く歴代の遊行上人は、諸国を遊行し、賦算と踊念仏を行ったと云う。

藤沢市の「清浄光寺 本堂」

4代目を巡って「麻道場・無量光寺」と「藤沢道場・清浄光院」が分裂したが、やがて藤沢道場が優勢となった。

「遊行上人」を引退すると、藤沢道場に入って藤沢上人と称した。室町時代中頃に「猿楽師の観阿(観阿弥)、世阿(世阿弥)」で知られる

時衆系の法名を持つ者が見られ、同朋衆、仏師、作庭師として文化を担うなど全盛期を迎えたが、多数の念仏行者を率いて遊行を続けることは、様々な困難を伴った。

幕府や大名などの保護を得ることで大がかりな遊行が行われるようになる。

庶民教化への熱意は失われ、時宗は浄土真宗や曹洞宗の布教活動によって侵食される。

近世になると、江戸幕府の意向により、様々な念仏勧進聖が「一遍」の流派を中心とする「時宗」という単一の宗派に統合され、一向の流派などもその中の12の流派に位置付けられた、知れを時宗十二派。

主流は、「藤沢道場清浄光寺・七条道場金光寺」を本寺とする「遊行派」であった。

一時期より衰退したとはいえ、幕藩体制下では、幕府の伝馬朱印状を後ろ盾とした官製の遊行が行われ、時宗寺院のない地域も含む全国津々浦々に、遊行上人が回国した。時宗が直接的に衰退したのは、明治の廃仏毀釈であると思われる。

近代は、明治4年、寺領上知令や祠堂金廃止令により、時宗寺院は窮地に陥る。さらに廃仏毀釈で時宗の金城湯池といわれた薩摩藩領や佐渡の時宗寺院が壊滅状態に。

昭和15年、一遍上人に「証誠大師」号を贈られている。

太平洋戦争中は時宗報国会を組織し、満州の奉天に遊行寺別院を設けるなど政府に協力し、昭和18年、一向派が離脱し浄土宗に帰属したと云う。

藤沢橋1990年境川流量増大で崩落、護岸強化された。

東海道藤沢宿「遊行寺橋・大鋸橋」江戸時代は、高札場 境川

「遊行寺・無量光院浄光寺」

一遍上人開祖・時宗の総本山 1325年呑海上人が開いた古刹寺

「国宝・一遍上人伝絵巻 巻第七」

一遍の生涯を描いた絵巻ー「一遍聖絵」

1299年、一遍の高弟聖戒、が選述し、法眼円伊が描いた。

13歳で出家した一遍は、諸国を遊行、特に江の島で念仏布教の生涯を送り、時宗を確立した。

絵巻にはめずらしい絹本を用い、画面には一遍の行状とともに各地の情景が展開される。

人物を小さく描き、背景の寺社や山水の描写に大きな比重を置くなど、名所絵のような性格をもっている。

やまと絵本来の手法を基調とし、山水の構図に。

小栗判官墓所

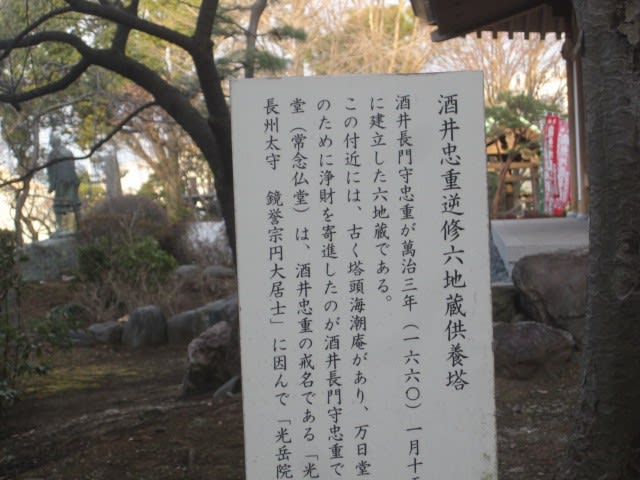

六地蔵(1660年建立)

「酒井忠次」1527-96 徳川家康嫡男死に追いやった宿老ー「忠重は、養子」

徳川四天王の一人、姉川・三方ヶ原で軍功・武田方内通の疑いを信長にかけられ、弁明の使者立っている。

家康から「お前でも息子は可愛いか」と云われている。 晩年京都で隠居。

酒井忠重供養塔 1660年

酒井忠重供養塔

墓石

神木・老木

本殿

一遍上人像

阿弥陀如来

阿弥陀如来像

鐘楼

中門

眞浄寺

次回は、藤沢市内。