新型コロナも再び猛威を振るって感染拡大が続いています。

皆さまもうがい手洗い、マスク着用に、施設入館時は手指消毒と、

くれぐれもご用心くださいませ。

さて、今宵もお話の続きでございます。

茶の湯は、主が客をおいしいお茶でもてなすこと。

その味わいは、味覚だけでなく、道具、季節、ふるまい、心遣いが相まって生まれます。

ぎりぎりまで自らを追い込んだであろう宗教的修行や戦などの、

ここぞという時の”お供”、覚醒のための茶は、

室町時代に成立した「会所」を新たな舞台に、にぎやかに楽しむ「殿中の茶」となり、

はたまた精神的交流、雰囲気の中、書院の広間でいただく「書院の茶」に。

どうあれ、コミュニケーションに、飲み物はつきもの🍵

茶も、時に主役を張りながら、時に潤滑油のような役割を果たしながら、

今日の日本文化を語るにおいて不可欠な、茶の湯、茶の道になっていきました。

TPOに合わせて飲まれてきた茶ですが、格式も格調も高い「殿中の茶」をモデルに、

遅くとも16世紀初め頃から、地方において、もう一つの茶の湯が流行しました。

それは、茶の湯のあらゆる要素を総動員して、お客さまをもてなすことに

主眼がおかれたもの・・と考えてよいかもしれません。

主は、地方の領主や有力者たち。

もてなしの場は、居館に付属する庭園の一画に建てられた「二階之亭」など。

「山里に於て晩食之有り(中略)次に二階之亭茶湯座敷等之見て、

目驚き了(おわんぬ)。次に花園林等之見る」

※「言継卿記」(ときつぐきょうき)より

大永7年(1527)~天正4年(1576)の50年にわたる公家、山科言継の日記。

実は、この方、隠居して京へのぼった信虎公とも親交があったお公家様です。

一連の儀式饗宴の後、案内されたのは「二階の亭」の2階。

何の気なしに足を踏み入れた座敷のしつらえに驚き、続いてすばらしい眺望が目に入って・・・

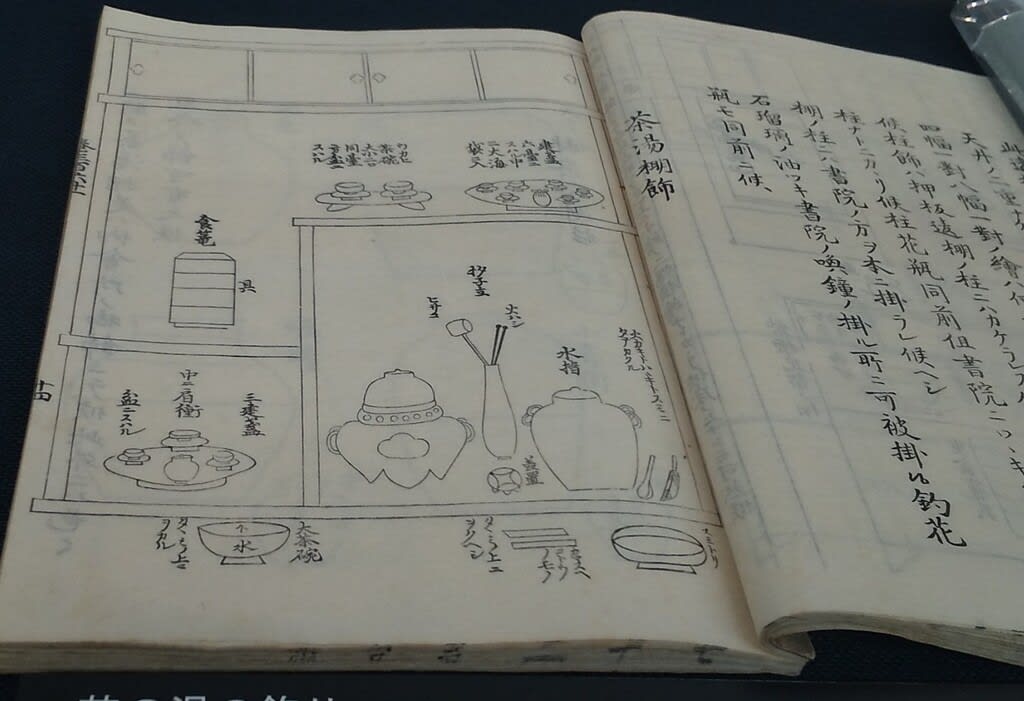

座敷には、押床または押板、違棚もあり、作法に則り茶器、唐物、軸装などが飾られたといいます。

「殿中の茶」を地方に持ち込んだのは、

都の要請に応じて上京し、その後帰国した守護代や国人領主クラスの武家と、

京の不安定な情勢により、いわゆるパトロンを失った僧侶や知識人。

地方の領主や有力者に招かれた彼らもまた、都の状況や茶の湯を含めた京の文化を各地に伝えました。

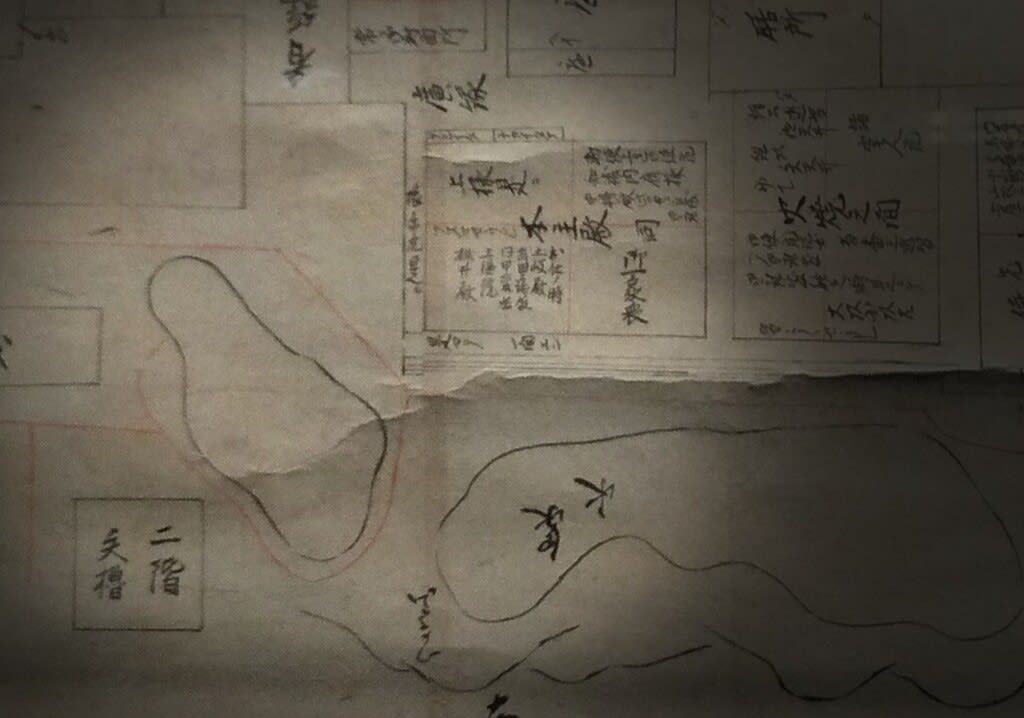

現在展示中の「信玄公屋形図」にも、本主殿(=会所)が右上に。

左下、庭の一画には「二階矢櫓」が描かれております。

矢櫓(やぐら)とあるので、ここがもてなしの場として使用されたか定かではありませんが、

立地的には素晴らしい場所。富士山もよく見えたはずです。

絵図は江戸時代のもので、リアルタイムで描かれたものではないのですが、

日記に加え、こうした流行を裏付けているのが、戦国の館跡からの出土品。

館の規模、都からの距離に関係なく、調査したうちの50~70%の遺構から、

染付、青磁の茶碗といった舶来物の中国磁器や、瀬戸・美濃系の天目茶碗が発掘されているそうです。

足利義政の所有した茶道具の目録「君台観左右帳記」に記された品々と同等ではないにせよ、

茶席の飾り棚にふさわしく、また必要な茶道具です。

天目茶碗(和物)(当館特別展示室にて常時展示)

武田城下町遺跡、伝・武田信繁(信玄公の弟)屋敷跡より出土。

戦国期にいたり、独自に領土を治めることになった多くの在地領主たち。

新たな領主として、自らがふさわしいことを知らしめるためには、

武力だけでは不十分。教養や、朝廷や幕府が培ってきた作法に倣うことで得られる権威も必要でした。

茶の湯によるもてなしもその一つ・・・。

信玄公は、どのようにお客さまをもてなしたのでしょうか。

本主殿、館の東の峠に建てたとされる茶堂など、その時々に合わせてお茶をふるまわれたに違いありません。

そんなこんなを想像するのも、楽しいものです。