ブログは前後しますが、先週、桂川(相模川)水系の発電所導水路巡りの一環として鹿留(ししどめ)発電所の関係で河口湖近辺を巡ってきました。

河口湖は桂川水系の鹿留発電所とは関係ないようですが、ここには国の登録有形文化財に登録されている「鹿留発電所嘯水路呑口部(ししどめはつでんしょ うそぶき すいろのみくちぶ)」があり、河口湖から水路トンネルで鹿留発電所に向け水を供給して導水路の一部を構成しています。鹿留発電所という名が付いているので訪れない訳にはいかないということです。

(水路トンネルの出口である「鹿留発電所嘯水路吐口部(ししどめはつでんしょ うそぶき すいろはきぐちぶ)」も国の登録有形文化財に登録されています。)

ちなみに、西湖から河口湖への落差を利用した西湖発電所(認可最大出力2,000kW、有効落差62m)も存在しますが桂川水系には含まれないようです。ついでに言うと一番奥の本栖湖にはその水を利用した日本軽金属(株)の自家用発電所である本栖発電所(認可最大出力12,300kW、昭和31年(1956年)運用開始)があります。

そもそも、富士五湖には山中湖を除いて自然の流出河川はなく、河口湖では降雨増水による水害が昔から発生しており、一方、低地の富士吉田市の桂川から離れた地域では干ばつに悩まされていました。そこで水路トンネルで河口湖の水を富士吉田側に流そうという考えが古くからありました。

そこで作られたのが江戸時代の河口湖・新倉(あらくら)掘抜で、その後、大正時代にこれに代わる灌漑用水路トンネルと鹿留発電所用の水路トンネルが作られ、昭和時代に嘯(うそぶき)治水トンネルが作られました。

結局、現在までに鹿留発電所用の水路トンネル以外に3つの水路トンネルが存在していますので、今回それらも含めて巡ってきました。

時期的には今回も導水路の構造物が見易いということで落葉期の今の時期で、更に日影でそれらが見難くならないように曇天の日と思いましたが、良い天気が続いているので妥協してカンカン照りで強い影ができないような日に出掛けることにしました。

これはYAMAPの今回の歩行軌跡です。地図の左に位置する河口湖駅をスタートし、北上して河口湖湖畔を歩いた後、緩やかな坂を南に下って水路トンネル出口を巡り、放水路の宮川への合流点を経由して新倉山浅間公園に寄り、下吉田駅がゴールとなるコースで距離は11.2kmでしたが、ガーミンでは12.8kmでした。

9:30、スタート地点の富士急行河口湖駅です。この時間では、まだ富士山はきれいに見えています。

駅前の通りです。この通りに沿って100m程行くと「コンビニ富士山」で有名なコンビニがあります。画面中央にその看板が見えています。

私はこの通りを横切って進みました。800m程で河口湖の湖畔に出ます。

河口湖湖畔の地図です。河口湖駅は画面下側欄外の位置になります。(地理院地図)

河口湖の湖畔です。前の地図で中央やや左の緑色リングの場所です。

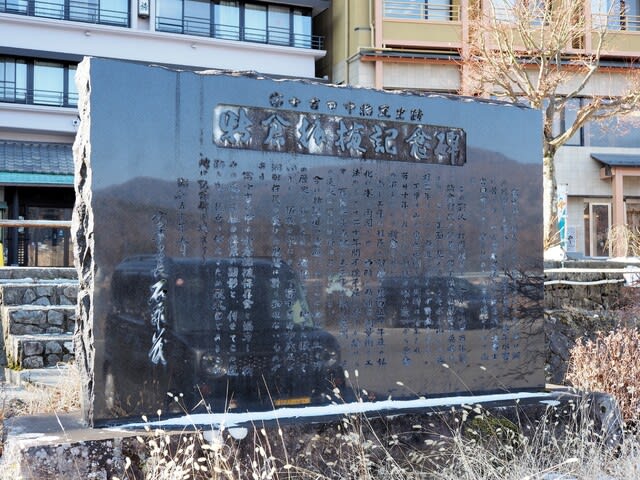

現在は県営の駐車場ですが、かつて、ここに河口湖・新倉掘抜の取水口があった場所です。その記念碑が画面左端に黒く写っています。富士吉田市が立てたもので「新倉掘抜記念碑」です。

その記念碑で、「先祖の偉業の顕彰と、併せてこの遺跡を永く後世に傳えるため取水口であるこの地に記念碑を建立」となっています。

記念碑からほど近い場所にある「掘抜史跡館」です。史跡館の入口は建物右側です。

富士河口湖町による説明看板です。

河口湖・新倉掘抜は領主により元禄3年(1690年)に河口湖側からは河口湖掘抜として、新倉側からは新倉掘抜として掘り進められましたが、ズレが生じて開通できず、その後強い要望があったにもかかわらず受け入れられず、忘れ去られた頃の弘化4年(1847年)に大雨による山崩れにより坑道の一部が発見され、今度は新倉村の自普請で掘抜工事を再開しました。その結果一時的に通水したものの土砂崩れで埋まってしまいました。その後、資金難により中々再開できませんでしたが、幕末の慶応2年(1866年)に漸く完成に至りました。足かけ170年余り掛かりました。全長3.8kmで手掘りでは日本で2番目に長いトンネルです。(直線であれば1.5km程のはずですが、硬い岩盤の迂回などにより長くなっています)

この掘抜史跡館は、実際の掘抜内部に入れたり、ジオラマがあったりと中々興味深いところなのですが、残念ながら、ここ数年は休館のままのようです。

それらの写真は著作権の関係で引用できないので、こちら→河口湖新倉掘抜史跡館をご覧ください。

ここは、前掲の地図で左から2番目の緑色リングの場所で、特に表示はないですが大正2年(1913年)に県が掘削した灌漑用水路トンネルの湖畔の取水口だと思います。

画面手前側の取水口から取り入れられた水が水門制御の建物に入るところですが、水の流れはないようです。

河口湖を背景にした水門制御の建物です。ここから先は地理院地図に記載はないですが、水路トンネルのはずです。

建物にあった銘板です。確かに「かんがい揚水」と記載がありますが、許可期間を過ぎています。実際に使用されているのでしょうか?

傍にあった「源泉」というブロンズ像で、有名な彫刻家の北村西望が河口湖からインスピレーションを受け100歳を超えて製作した最期の力作だそうです。

前掲の地図です。

こちらは先程の取水口から50m程先になる、地図上で左から3番目の緑色リングの場所にある鹿留発電所の湖畔からの取水口です。

写真手前側の取水口から取り込まれた水が奥に向かいます。

ここが大正7年(1918年)に竣工・通水した鹿留発電所嘯水路の取水口部分で、国の登録有形文化財になっている「鹿留発電所嘯水路呑口部(ししどめはつでんしょ うそぶき すいろのみくちぶ)」です。

手前から来た水は両側の水位を調節する水溜に入った後に、奥の水路トンネルに続く中央の水路に流れ込みます。水溜の奥にある軸で何か調節するのでしょうか?

水溜の護岸に用いられた石積みの構法などが当時の特徴をよく表しているとのことです。

水路トンネル開口付近の拡大です。現在、水はそれ程多くないようです。最大放水能力は毎秒8tです。

傍に登録有形文化財のプレートがありました。

緑色のフェンス内がこの「鹿留発電所嘯水路呑口部」ですが、特に表示がなく、天上山ロープウェイ乗り場(左端)の隣で、ここは単なる橋の上という感じです。

前掲の地図で、小曲峠の上方の緑色リングの場所にある嘯(うそぶき)治水トンネルの水門です。

昭和57年(1982年)、58年(1983年)と2年連続の台風被害を受け、河口湖の増水被害を防止するために建設され、平成5年(1993年)に完成しました。総延長1800m、放水能力は毎秒22.2tです。通常は閉じられています。

銘版部分の拡大です。

湖畔の取水口の除塵機です。現在、水面は低いようです。

近くにあった水位計です。上から2番目が昭和58年(1983年)の時の水位です。

今度は水路トンネルの出口側を見に行きます。地図で緑色リングの中央下の2か所と中央やや右上の2か所です。(地理院地図)

河口湖から水路トンネル出口へ向かう緩やかな下り坂の途中で「コンビニ富士山」に出会いました。但し、ここには観光客はいませんでした。

前掲の地図で1番左側の緑色リングの場所です。灌漑用水路です。時期的な問題か水路は乾いています。

ここが灌漑用用水路トンネルの出口です。幅は1mはないようです。なお開口部の上側にプレートがあり、2文字?記載がありましたが、最後の文字は「大」だと思いますが、何枚かの写真を色々見ても最初の文字が分かりませんでした。今から思えば水路に入れたんではないかと思いますが。

今度は、前掲地図で左から2番目の緑色リングの場所にある新倉掘抜です。民家の間を奥に進みます。

弁天神社の左横にあります。

通水と同時にできた、水の神を祀る弁天神社です。

新倉掘抜の説明です。2度目と3度目の工事は新倉村の自普請で行ったことが強調されています。

新倉掘抜です。石垣は当時のままでしょう。

扉があって、掘抜の内部には入れません。

持っていたヘッドランプで掘抜の内部を照らしてみました。

こちらは画面に扉の格子を入れないで撮ったものです。

前掲の地図です。次に中央やや右上の2か所の緑色リングの場所に行きます。鹿留発電所嘯水路吐口部と嘯治水トンネル出口です。

嘯水路吐口部からの放水路へ、右側から嘯治水トンネル出口からの放水路が合流する部分です。左上の白い帯状の部分が嘯水路吐口部からの放水です。

山の中腹にある嘯水路吐口部からの放水は斜面を開渠で流下させるようになっています。なお、これより先は私有地のようなので近づけません。

これが国の登録有形文化財である「鹿留発電所嘯水路吐口部」です。呑口部からは1.5km程です。

35mm版換算で300mm相当の望遠レンズでアップした画像です。

水路の反対側から少しアングルを変えて撮影しました。開口の左側壁面に登録有形文化財であることを示すプレートらしきものが見えます。落葉時期の今だからこそ色々見えます。

前の画像をトリニング拡大したものです。中央に登録有形文化財のプレート?が見えます。

今度は嘯治水トンネル出口ですが、少し上って行く必要があります。

斜面にある2m程のフェンスの上に片手を突き出して、やっと撮れました。「嘯治水トンネル」というプレートが見られます。当然ながら現在、水の流れはありません。

これは箸休めの画像で、途中で会ったフジサン特急です。(電車は少しブレています)

縮尺の大きい地図ですが、右下の緑色リング部分が嘯水路吐口部からの放水路が宮川に合流する部分、右端中央の緑色リング部分が新倉山浅間公園になります。(地理院地図)

宮川上流側から嘯水路吐口部からの放水路の合流部分を見ていますが、両者ともに水量は多くないです。

合流部近くで嘯水路吐口部からの放水路方向を見ています。吐口部からは1.4km程の距離になります。

前の写真の放水路にも壁として見られますが、小さな穴が多く開いた金属板で覆われた防音壁でした。今は水量が少ないですが、多い時はかなりの水音なのでしょう。

宮川はここから3km程下流で、桂川に合流します。

ここからはオマケです。

今回の導水路巡りは短いので、最近、訪日外国人に「五重塔と富士山」で有名な新倉山浅間公園が近くにあることに気付き、様子を見に寄ってみました。

山麓には新倉富士浅間神社があります。初めは、神社なのになぜ仏塔である五重塔があるのかと思ったのですが、これは忠霊塔でした。

新倉富士浅間神社の境内です。こちらは余り人がいませんでした。

ここからも富士山が望めます。

境内の端に忠霊塔の所に上る398段の石段があります。今はオフシーズンだと思うのですが、ここには欧米系、韓国・中国系、東南アジア系とバランスよく(笑)、多くの訪日外国人がいました。途中の階段で休む人が多く邪魔ですが、ゆっくり一定のペースで登って行きました。

忠霊塔です。正式には富士吉田市戦没者慰霊塔で、大阪四天王寺の五重塔を模して(高さは半分)昭和37年(1962年)に完成したものです。きれいだったので再塗装した様でした。

コンクリート製なので軒下など簡略化されています。

忠霊塔のある所からも眺めは良いです。

忠霊塔のすぐ上に展望デッキがあります。

これが有名な「五重塔と富士山」です。今日は天気が下り坂なので、富士山に笠雲が掛かっています。

ひな壇になっている展望デッキです。ここには50人程いたと思いましたが、ひょっとして日本人は自分だけかと思いました。事実、ここに登って下りるまで一度も日本語は耳にしませんでした。

五重塔が見えない展望デッキでない場所には人はまばらですが、眺望は素晴らしいです。

最寄り駅になる下吉田駅です。2009年にリニューアルされたレトロモダンないい感じの駅です。(この路線には駅舎がないような駅も多いのに)

入ると吹き抜けになっていて、良い雰囲気です。

ホームの屋根です。

内容が多かったのでブログ作成に時間が掛かってしまいました。桂川水系の発電所導水路巡りは多分、後2回で終わると思いますが、木々の葉が展開する前(3月中)に何とか行いたいと思います。

トレイルF

最新の画像[もっと見る]

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます