― 「記事(141~144)」を書き直します。―

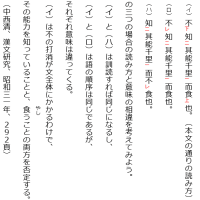

(01)

(a)

1 (1)~(Q& P) A

2 (2) Q A

3(3) P A

23(4) Q& P 23&I

123(5)~(Q& P)&

(Q& P) 14&I

12 (6) ~P 35RAA

1 (7) Q→~P 26CP

8(8) Q& P A

8(9) Q 8&E

1 8(ア) ~P 78MPP

8(イ) P 8&E

1 8(ウ) P&~P アイ&I

1 (エ) ~Qaaaaaaaaa8ウ

1 (オ) ~Q∨~P エ∨I

(b)

1 (1) ~Q∨~P A

2 (2) Q& P A

3 (3) ~Q A

2 (4) Q 2&E

23 (5) ~Q& Q 34&I

3 (6)~(Q& P) 25RAA

7(7) ~P A

2 (8) P 2&E

2 7(9) ~P& P 78&I

7(ア)~(Q& P) 29RAA

1 (イ)~(Q& P) 1367ア∨E

従って、

(01)により、

(02)

① ~(Q&P)=(QであってPである)といふことはない。

② ~Q∨~P=QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。

に於いて、

①=② である。

従って、

(02)により、

(03)

① ~(Q&P)=QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。

然るに、

(04)

② ~(Q)&P=QでなくてPである。

従って、

(03)(04)により、

(05)

① ~(Q&P)=QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。

② ~(Q)&P=QでなくてPである。

に於いて、

①=② ではない。

然るに、

(06)

①「QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。」

といふのであれば、

① Pであって、尚且つ、「QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。」とすれば、「Qでない。」

加へて、

(07)

②「QでなくてPである。」

といふのであれば、

② Pであって、尚且つ、「QでなくてPである。」とすれば、固より、「Qでない。」

従って、

(06)(07)により、

(08)

① Pであって、尚且つ、「QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。」とすれば、「Qでない。」

② Pであって、尚且つ、「QでなくてPである。」とすれば、固より、 「Qでない。」

従って、

(05)(08)により、

(09)

「記号」で書くと、

① P,~(Q&P)├ ~Q

② P,~(Q)&P├ ~Q

従って、

(10)

① P,~(Q&P)├ ~Q

② P,~(Q)&P├ ~Q

といふ「連式(sequents)」に於いて、

① P,~(Q& P)

② P,~(Q)&P

といふ「前提(premisses)」 は、「同じ」ではないが、

① ├ ~Q

② ├ ~Q

といふ「結論(conclusions)」は、「同じ」である。

従って、

(10)により、

(11)

① P,~(Q&P)

② P,~(Q)&P

といふ「連式」は、「結論」が「同じ」である。といふ「意味」に於いて、「等しい」。

従って、

(05)(11)により、

(12)

① ~(Q&P)

② ~(Q)&P

に於いては、

①=② ではない。が、

その一方で、

① P,~(Q&P)

② P,~(Q)&P

に於いては、

①=② である。

然るに、

(13)

~ = 不

& = 而

従って、

(12)(13)により、

(14)

① 不(Q而P)。

② 不(Q)而P。

に於いては、

①=② ではない。が、

その一方で、

① P、不(Q而P)。

② P、不(Q)而P。

に於いては、

①=② である。

従って、

(14)により、

(15)

P=食(馬を養ふ)。

Q=知其能千里(其の能の千里なるを知る)。

であるとして、

① 不〔知其能千里而食馬〕。

② 不〔知其能千里〕而食馬。

に於いて、

①=② ではない。が、

その一方で、

① 食馬、不〔知其能千里而食馬〕。

② 食馬、不〔知其能千里〕而食馬。

に於いては、

①=② である。

然るに、

(16)

「馬を養ふ者(食馬者)」 は、当然、

「馬を養ふ(食馬)」。

従って、

(15)(16)により、

(17)

① 食馬者、不〔知其能千里而食馬〕。

② 食馬者、不〔知其能千里〕而食馬。

に於いては、

①=② である。

然るに、

(18)

「馬を養ふ者(食馬者)」が、

「養ふ」のは、言ふまでもなく、

「馬」である。

従って、

(17)(18)により、

(19)

① 食馬者、不〔知其能千里而食〕。

② 食馬者、不〔知其能千里〕而食。

に於いては

①=② である。

然るに、

(20)

「AB (AはBである)。」と、

「AB也(AはBであるのだ)。」は、「同じ意味」である。

従って、

(19)(20)により、

(21)

① 食馬者、不〔知其能千里而食〕也。

② 食馬者、不〔知其能千里〕而食也。

に於いては

①=② である。

然るに、

(22)

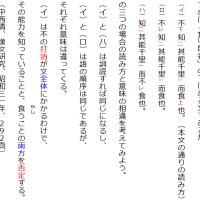

(ⅰ)

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。

に於いて、

① 食( )⇒( )食

① 不〔 〕⇒〔 〕不

① 知( )⇒( )知

といふ「移動」を行ふと、

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也⇒

① (馬)食者、〔(其能千里)知而食〕不也=

① (馬を)食ふ者は、〔(其の能の千里なるを)知りて食は〕ざるなり=

① 馬を養ふ者は、〔(其の馬の能力が千里であることを)知って養ふ。〕といふわけではないのだ。

(ⅱ)

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也。

に於いて、

② 食( )⇒( )食

② 不〔 〕⇒〔 〕不

② 知( )⇒( )知

といふ「移動」を行ふと、

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也⇒

② (馬)食者、〔(其能千里)知〕不而食也=

② (馬を)食ふ者は、〔(其の能の千里なるを)知ら〕ずして食ふなり=

② 馬を養ふ者は、〔(其の馬の能力が千里であること)を知ら〕ずに養ふ。のだ。

従って、

(21)(22)により、

(23)

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。⇔(馬を)食ふ者は、〔(其の能の千里なるを)知りて食は〕ざるなり。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也。⇔(馬を)食ふ者は、〔(其の能の千里なるを)知ら〕ずして食ふなり。

といふ「漢文・訓読」の、

① 馬を養ふ者は、其の馬の能力が千里であることを知って養ふ。といふわけではない。

② 馬を養ふ者は、其の馬の能力が千里であることを知らずに、養ふ。

といふ、その「意味する所」に於いて、

①=② である。

然るに、

(24)

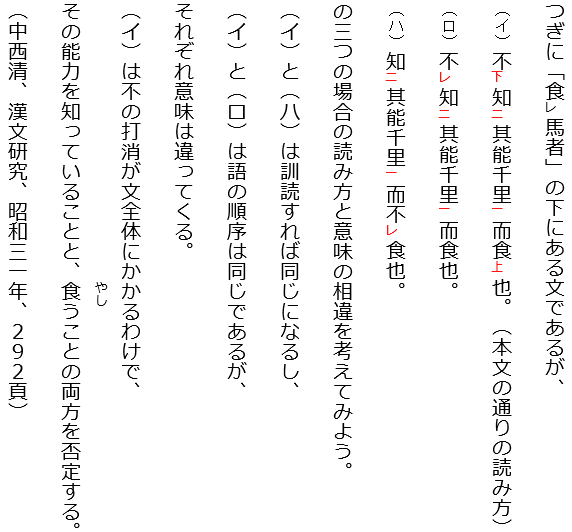

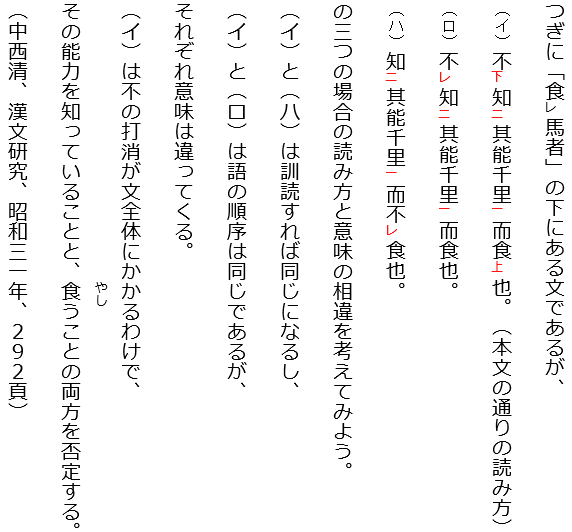

◆ 不下 知二 其能千里一 而食上 也 この句は、別に、

「不レ 知二 其能千里一 而食 也」と返り点をつけて「その能の千里なるを知らずして食ふなり。」(=その能力が千里もあるのを知らずに養っている。)と訓読することができる(赤塚忠・遠藤哲夫、漢文の基礎、1973、156頁)。

従って、

(23)(24)により、

(25)

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也。

といふ「漢文」に対する、

① 不下 知二 其能千里一 而食上 也。

② 不レ 知二 其能千里一 而食 也。

といふ「二つの、返り点」は、「意味としては同じである。」といふ、ことからすれば、「どちらでも良い」。

従って、

(23)(25)により、

(26)

① 馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

といふ風に、「訓読(書き下し文)」が異なるにも拘らず、

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也。

である所の、

① 不下 知二 其能千里一 而食上 也。

② 不レ 知二 其能千里一 而食 也。

といふ「漢文」自体は、「同じ意味」になる。

然るに、

(27)

① ~(Q&P)=QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。

② ~(Q)&P=QでなくてPである。

③ Q&~(P)=QであってPでない。

に於いて、

① は、② とは「異なり」、

① は、③ とも「異なる」。

② は、① とは「異なり」、

② は、③ とも「異なる」。

③ は、① とは「異なり」、

③ は、② とも「異なる」。

従って、

(27)により、

(28)

P=食(馬を養ふ)。

Q=知其能千里(其の能の千里なるを知る)。

であるとして、

① 不〔知其能千里而食〕也。

② 不〔知其能千里〕而食也。

③ 知〔其能千里〕而不食也。

であるならば、

① は、② とは「異なり」、

① は、③ とも「異なる」。

② は、① とは「異なり」、

② は、③ とも「異なる」。

③ は、① とは「異なり」、

③ は、② とも「異なる」。

然るに、

(29)

従って、

(26)(28)(29)により、

(30)

① 食(馬)者、不〔知其能千里而食〕也。

② 食(馬)者、不〔知其能千里〕而食也。

③ 食(馬)者、知〔其能千里〕而不食也。

ではなく、

① 不〔知其能千里而食〕也。

② 不〔知其能千里〕而食也。

③ 知〔其能千里〕而不食也。

に於ける、「その意味」に関しては、「それぞれが、互いに異なる」ものの、

① 不〔知其能千里而食〕也。

② 不〔知其能千里〕而食也。

③ 知〔其能千里〕而不食也。

に於ける、

「語順」に関しては、①=② であって、

「訓読」に関しては、①=③ である。

然るに、

(31)

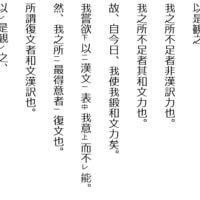

(ⅲ)

③ 知(其能千里)而不(食)也。

に於いて、

③ 知( )⇒( )知

③ 不( )⇒( )不

といふ「移動」を行ふと、

③ 知(其能千里)而不(食)也⇒

③ (其能千里)知而(食)不也=

③ (其の能の千里なるを)知りて(食は)ざるなり=

③ (其の馬の能力が千里であることを)知っているのに、(養は)ないのだ。

従って、

(22)(31)により、

(32)

① 不〔知(其能千里)而食〕也。⇔〔(其の能の千里なるを)知りて食は〕ざるなり。

② 不〔知(其能千里)〕而食也。⇔〔(其の能の千里なるを)知ら〕ずして食ふなり。

③ 知(其能千里)而不(食)也。⇔(其の能の千里なるを)知りて(食は)ざるなり。

といふ、ことになる。

然るに、

(33)

「管到」とは、ある語句がそのあとのどの漢字までかかっているか、という範囲のことである。白文の訓読では、それぞれの漢字の意味や品詞を自分で考え、その漢字が後ろのどこまでかかっているか、考えねばならない(加藤徹、白文攻略 漢文ひとり学び、2013年、143頁)。このように「不」が頭にきているときは、どこまでかかるのか、ということをじっくり押さえてみることだ(二畳庵主人、漢文法基礎、1984年、326頁)。

従って、

(32)(33)により、

(34)

① 不〔知(其能千里)而食〕也。⇔〔(其の能の千里なるを)知りて食は〕ざるなり。

② 不〔知(其能千里)〕而食也。⇔〔(其の能の千里なるを)知ら〕ずして食ふなり。

といふ「違ひ」が生じる「所以」は、「不の、管到」が、「それ」である。

然るに、

(35)

否定詞前置の原則、打ち消しの言葉は、打ち消す単語の前に置く(日本語と逆)(加藤徹、白文攻略 漢文ひとり学び、2013年、143頁)。和文の否定は文の最後尾につきます。「・・・ではない」という形式です。すると、直前の語を否定しているのか、文全体を否定しているのか、別の語や句読点を補わない限り区別がつかなくなります(新井紀子、数学は言葉、2009年、123頁)。

従って、

(32)(35)により、

(36)

① 不〔知(其能千里)而食〕也。⇔〔(其の能の千里なるを)知りて食は〕ざるなり。

③ 知(其能千里)而不(食)也。⇔(其の能の千里なるを)知りて(食は)ざるなり。

といふ「違ひ」が生じる「所以」は、「打消しの助動詞(ず)の、管到」が、「それ」である。

cf.

未然 連用 終止 連体 已然 命令

ず ず ず

ぬ ね 〇

ざら ざり ざり ざる ざれ ざれ

従って、

(33)~(36)により、

(37)

「漢文」は、「否定詞」が「最初」にあるが故に、『否定詞の、下の語の、どこまでが「否定」されてゐる』のかが、「曖昧」であり、

「訓読」は、「否定詞」が「最後」にあるが故に、『否定詞の、上の語の、どこまでが「否定」されてゐる』のかが、「曖昧」である。

然るに、

(38)

任意の表述の否定は、その表述を’~( )’という空所にいれて書くことにしよう;しかし丸括弧はその内部が連言でないかぎり削除しよう。

(W.O.クワイン著、杖下隆英訳、現代論理学入門、1972年、15頁)

然るに、

(39)

「括弧の内部が連言でない場合に限り、括弧は削除しよう。」といふことは、

(α)「内部が連言である」⇒「括弧は、削除しない」。

(β)「内部が連言でない」⇒「括弧は、削除する」。

従って、

(39)により、

(40)

① ~(Q&P) ⇔ ~(Q&P)

② ~(Q)&P ⇔ ~Q&P

然るに、

(41)

① ~(Q&P) ⇔ ~(Q&P)

② ~(Q)&P ⇔ ~Q&P

といふ「ルール」を、「適用」するならば、

① 不(知其能千里而食也)。⇔ ~(知其能千里&食也)。

② 不(知其能千里)而食也。⇔ ~知其能千里&食也。

然るに、

(42)

① ~(Q&P) ⇔ ~(Q&P)

② ~(Q)&P ⇔ ~Q&P

といふ「ルール」は、「論理学」にはあっても、「漢文」にはない。

従って、

(43)

(35)でも、「引用」したやうに、

このように「不」が頭にきているときは、どこまでかかるのか、ということをじっくり押さえてみることだ(二畳庵主人、漢文法基礎、1984年、326頁)。

といふ、ことになる。

然るに、

(44)

(33)でも、「引用」したやうに、

「管到」とは、ある語句がそのあとのどの漢字までかかっているか、という範囲のことである。白文の訓読では、それぞれの漢字の意味や品詞を自分で考え、その漢字が後ろのどこまでかかっているか、考えねばならない。

といふことから、「管到」が「問題」になるのは、「不」が頭にある時だけはない。

従って、

(45)

例へば、

蓋我朝之初建國也政體簡易文武一途擧海内皆兵而天子爲之元帥大臣大連爲之褊裨未嘗別置將帥也豈復有所謂武門武士者哉故天下無事則已有事則天子必親征伐之勞否則皇子皇后代之不敢委之臣下也是以大權在上能征服海内施及三韓肅愼無来王也

といふ「漢文」を、私が「訓読」できないとするならば、この「漢文」の「管到」が、私には、分からないからである。といふことになる。

然るに、

(46)

仮に、

蓋し我が朝の初めて國を建つるや、政體簡易、文武のこと、一途に、海内を擧げて皆、兵にして、天子は之が元帥たりて、・・・・・・。

といふ風に、読めて、尚かつ、それがマチガイでない(?)のであれば、その「漢文」の「管到」が、私には、分かってゐる。といふ、ことになる。

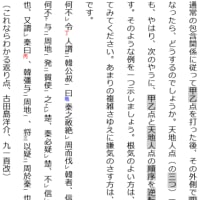

(01)

(a)

1 (1)~(Q& P) A

2 (2) Q A

3(3) P A

23(4) Q& P 23&I

123(5)~(Q& P)&

(Q& P) 14&I

12 (6) ~P 35RAA

1 (7) Q→~P 26CP

8(8) Q& P A

8(9) Q 8&E

1 8(ア) ~P 78MPP

8(イ) P 8&E

1 8(ウ) P&~P アイ&I

1 (エ) ~Qaaaaaaaaa8ウ

1 (オ) ~Q∨~P エ∨I

(b)

1 (1) ~Q∨~P A

2 (2) Q& P A

3 (3) ~Q A

2 (4) Q 2&E

23 (5) ~Q& Q 34&I

3 (6)~(Q& P) 25RAA

7(7) ~P A

2 (8) P 2&E

2 7(9) ~P& P 78&I

7(ア)~(Q& P) 29RAA

1 (イ)~(Q& P) 1367ア∨E

従って、

(01)により、

(02)

① ~(Q&P)=(QであってPである)といふことはない。

② ~Q∨~P=QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。

に於いて、

①=② である。

従って、

(02)により、

(03)

① ~(Q&P)=QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。

然るに、

(04)

② ~(Q)&P=QでなくてPである。

従って、

(03)(04)により、

(05)

① ~(Q&P)=QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。

② ~(Q)&P=QでなくてPである。

に於いて、

①=② ではない。

然るに、

(06)

①「QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。」

といふのであれば、

① Pであって、尚且つ、「QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。」とすれば、「Qでない。」

加へて、

(07)

②「QでなくてPである。」

といふのであれば、

② Pであって、尚且つ、「QでなくてPである。」とすれば、固より、「Qでない。」

従って、

(06)(07)により、

(08)

① Pであって、尚且つ、「QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。」とすれば、「Qでない。」

② Pであって、尚且つ、「QでなくてPである。」とすれば、固より、 「Qでない。」

従って、

(05)(08)により、

(09)

「記号」で書くと、

① P,~(Q&P)├ ~Q

② P,~(Q)&P├ ~Q

従って、

(10)

① P,~(Q&P)├ ~Q

② P,~(Q)&P├ ~Q

といふ「連式(sequents)」に於いて、

① P,~(Q& P)

② P,~(Q)&P

といふ「前提(premisses)」 は、「同じ」ではないが、

① ├ ~Q

② ├ ~Q

といふ「結論(conclusions)」は、「同じ」である。

従って、

(10)により、

(11)

① P,~(Q&P)

② P,~(Q)&P

といふ「連式」は、「結論」が「同じ」である。といふ「意味」に於いて、「等しい」。

従って、

(05)(11)により、

(12)

① ~(Q&P)

② ~(Q)&P

に於いては、

①=② ではない。が、

その一方で、

① P,~(Q&P)

② P,~(Q)&P

に於いては、

①=② である。

然るに、

(13)

~ = 不

& = 而

従って、

(12)(13)により、

(14)

① 不(Q而P)。

② 不(Q)而P。

に於いては、

①=② ではない。が、

その一方で、

① P、不(Q而P)。

② P、不(Q)而P。

に於いては、

①=② である。

従って、

(14)により、

(15)

P=食(馬を養ふ)。

Q=知其能千里(其の能の千里なるを知る)。

であるとして、

① 不〔知其能千里而食馬〕。

② 不〔知其能千里〕而食馬。

に於いて、

①=② ではない。が、

その一方で、

① 食馬、不〔知其能千里而食馬〕。

② 食馬、不〔知其能千里〕而食馬。

に於いては、

①=② である。

然るに、

(16)

「馬を養ふ者(食馬者)」 は、当然、

「馬を養ふ(食馬)」。

従って、

(15)(16)により、

(17)

① 食馬者、不〔知其能千里而食馬〕。

② 食馬者、不〔知其能千里〕而食馬。

に於いては、

①=② である。

然るに、

(18)

「馬を養ふ者(食馬者)」が、

「養ふ」のは、言ふまでもなく、

「馬」である。

従って、

(17)(18)により、

(19)

① 食馬者、不〔知其能千里而食〕。

② 食馬者、不〔知其能千里〕而食。

に於いては

①=② である。

然るに、

(20)

「AB (AはBである)。」と、

「AB也(AはBであるのだ)。」は、「同じ意味」である。

従って、

(19)(20)により、

(21)

① 食馬者、不〔知其能千里而食〕也。

② 食馬者、不〔知其能千里〕而食也。

に於いては

①=② である。

然るに、

(22)

(ⅰ)

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。

に於いて、

① 食( )⇒( )食

① 不〔 〕⇒〔 〕不

① 知( )⇒( )知

といふ「移動」を行ふと、

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也⇒

① (馬)食者、〔(其能千里)知而食〕不也=

① (馬を)食ふ者は、〔(其の能の千里なるを)知りて食は〕ざるなり=

① 馬を養ふ者は、〔(其の馬の能力が千里であることを)知って養ふ。〕といふわけではないのだ。

(ⅱ)

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也。

に於いて、

② 食( )⇒( )食

② 不〔 〕⇒〔 〕不

② 知( )⇒( )知

といふ「移動」を行ふと、

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也⇒

② (馬)食者、〔(其能千里)知〕不而食也=

② (馬を)食ふ者は、〔(其の能の千里なるを)知ら〕ずして食ふなり=

② 馬を養ふ者は、〔(其の馬の能力が千里であること)を知ら〕ずに養ふ。のだ。

従って、

(21)(22)により、

(23)

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。⇔(馬を)食ふ者は、〔(其の能の千里なるを)知りて食は〕ざるなり。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也。⇔(馬を)食ふ者は、〔(其の能の千里なるを)知ら〕ずして食ふなり。

といふ「漢文・訓読」の、

① 馬を養ふ者は、其の馬の能力が千里であることを知って養ふ。といふわけではない。

② 馬を養ふ者は、其の馬の能力が千里であることを知らずに、養ふ。

といふ、その「意味する所」に於いて、

①=② である。

然るに、

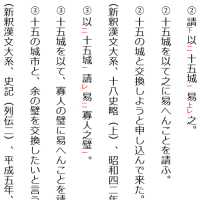

(24)

◆ 不下 知二 其能千里一 而食上 也 この句は、別に、

「不レ 知二 其能千里一 而食 也」と返り点をつけて「その能の千里なるを知らずして食ふなり。」(=その能力が千里もあるのを知らずに養っている。)と訓読することができる(赤塚忠・遠藤哲夫、漢文の基礎、1973、156頁)。

従って、

(23)(24)により、

(25)

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也。

といふ「漢文」に対する、

① 不下 知二 其能千里一 而食上 也。

② 不レ 知二 其能千里一 而食 也。

といふ「二つの、返り点」は、「意味としては同じである。」といふ、ことからすれば、「どちらでも良い」。

従って、

(23)(25)により、

(26)

① 馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

といふ風に、「訓読(書き下し文)」が異なるにも拘らず、

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也。

である所の、

① 不下 知二 其能千里一 而食上 也。

② 不レ 知二 其能千里一 而食 也。

といふ「漢文」自体は、「同じ意味」になる。

然るに、

(27)

① ~(Q&P)=QでなくてPであるか、PでなくてQであるか、QでなくてPでない。

② ~(Q)&P=QでなくてPである。

③ Q&~(P)=QであってPでない。

に於いて、

① は、② とは「異なり」、

① は、③ とも「異なる」。

② は、① とは「異なり」、

② は、③ とも「異なる」。

③ は、① とは「異なり」、

③ は、② とも「異なる」。

従って、

(27)により、

(28)

P=食(馬を養ふ)。

Q=知其能千里(其の能の千里なるを知る)。

であるとして、

① 不〔知其能千里而食〕也。

② 不〔知其能千里〕而食也。

③ 知〔其能千里〕而不食也。

であるならば、

① は、② とは「異なり」、

① は、③ とも「異なる」。

② は、① とは「異なり」、

② は、③ とも「異なる」。

③ は、① とは「異なり」、

③ は、② とも「異なる」。

然るに、

(29)

従って、

(26)(28)(29)により、

(30)

① 食(馬)者、不〔知其能千里而食〕也。

② 食(馬)者、不〔知其能千里〕而食也。

③ 食(馬)者、知〔其能千里〕而不食也。

ではなく、

① 不〔知其能千里而食〕也。

② 不〔知其能千里〕而食也。

③ 知〔其能千里〕而不食也。

に於ける、「その意味」に関しては、「それぞれが、互いに異なる」ものの、

① 不〔知其能千里而食〕也。

② 不〔知其能千里〕而食也。

③ 知〔其能千里〕而不食也。

に於ける、

「語順」に関しては、①=② であって、

「訓読」に関しては、①=③ である。

然るに、

(31)

(ⅲ)

③ 知(其能千里)而不(食)也。

に於いて、

③ 知( )⇒( )知

③ 不( )⇒( )不

といふ「移動」を行ふと、

③ 知(其能千里)而不(食)也⇒

③ (其能千里)知而(食)不也=

③ (其の能の千里なるを)知りて(食は)ざるなり=

③ (其の馬の能力が千里であることを)知っているのに、(養は)ないのだ。

従って、

(22)(31)により、

(32)

① 不〔知(其能千里)而食〕也。⇔〔(其の能の千里なるを)知りて食は〕ざるなり。

② 不〔知(其能千里)〕而食也。⇔〔(其の能の千里なるを)知ら〕ずして食ふなり。

③ 知(其能千里)而不(食)也。⇔(其の能の千里なるを)知りて(食は)ざるなり。

といふ、ことになる。

然るに、

(33)

「管到」とは、ある語句がそのあとのどの漢字までかかっているか、という範囲のことである。白文の訓読では、それぞれの漢字の意味や品詞を自分で考え、その漢字が後ろのどこまでかかっているか、考えねばならない(加藤徹、白文攻略 漢文ひとり学び、2013年、143頁)。このように「不」が頭にきているときは、どこまでかかるのか、ということをじっくり押さえてみることだ(二畳庵主人、漢文法基礎、1984年、326頁)。

従って、

(32)(33)により、

(34)

① 不〔知(其能千里)而食〕也。⇔〔(其の能の千里なるを)知りて食は〕ざるなり。

② 不〔知(其能千里)〕而食也。⇔〔(其の能の千里なるを)知ら〕ずして食ふなり。

といふ「違ひ」が生じる「所以」は、「不の、管到」が、「それ」である。

然るに、

(35)

否定詞前置の原則、打ち消しの言葉は、打ち消す単語の前に置く(日本語と逆)(加藤徹、白文攻略 漢文ひとり学び、2013年、143頁)。和文の否定は文の最後尾につきます。「・・・ではない」という形式です。すると、直前の語を否定しているのか、文全体を否定しているのか、別の語や句読点を補わない限り区別がつかなくなります(新井紀子、数学は言葉、2009年、123頁)。

従って、

(32)(35)により、

(36)

① 不〔知(其能千里)而食〕也。⇔〔(其の能の千里なるを)知りて食は〕ざるなり。

③ 知(其能千里)而不(食)也。⇔(其の能の千里なるを)知りて(食は)ざるなり。

といふ「違ひ」が生じる「所以」は、「打消しの助動詞(ず)の、管到」が、「それ」である。

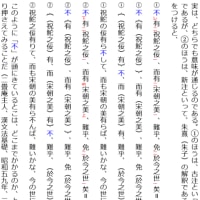

cf.

未然 連用 終止 連体 已然 命令

ず ず ず

ぬ ね 〇

ざら ざり ざり ざる ざれ ざれ

従って、

(33)~(36)により、

(37)

「漢文」は、「否定詞」が「最初」にあるが故に、『否定詞の、下の語の、どこまでが「否定」されてゐる』のかが、「曖昧」であり、

「訓読」は、「否定詞」が「最後」にあるが故に、『否定詞の、上の語の、どこまでが「否定」されてゐる』のかが、「曖昧」である。

然るに、

(38)

任意の表述の否定は、その表述を’~( )’という空所にいれて書くことにしよう;しかし丸括弧はその内部が連言でないかぎり削除しよう。

(W.O.クワイン著、杖下隆英訳、現代論理学入門、1972年、15頁)

然るに、

(39)

「括弧の内部が連言でない場合に限り、括弧は削除しよう。」といふことは、

(α)「内部が連言である」⇒「括弧は、削除しない」。

(β)「内部が連言でない」⇒「括弧は、削除する」。

従って、

(39)により、

(40)

① ~(Q&P) ⇔ ~(Q&P)

② ~(Q)&P ⇔ ~Q&P

然るに、

(41)

① ~(Q&P) ⇔ ~(Q&P)

② ~(Q)&P ⇔ ~Q&P

といふ「ルール」を、「適用」するならば、

① 不(知其能千里而食也)。⇔ ~(知其能千里&食也)。

② 不(知其能千里)而食也。⇔ ~知其能千里&食也。

然るに、

(42)

① ~(Q&P) ⇔ ~(Q&P)

② ~(Q)&P ⇔ ~Q&P

といふ「ルール」は、「論理学」にはあっても、「漢文」にはない。

従って、

(43)

(35)でも、「引用」したやうに、

このように「不」が頭にきているときは、どこまでかかるのか、ということをじっくり押さえてみることだ(二畳庵主人、漢文法基礎、1984年、326頁)。

といふ、ことになる。

然るに、

(44)

(33)でも、「引用」したやうに、

「管到」とは、ある語句がそのあとのどの漢字までかかっているか、という範囲のことである。白文の訓読では、それぞれの漢字の意味や品詞を自分で考え、その漢字が後ろのどこまでかかっているか、考えねばならない。

といふことから、「管到」が「問題」になるのは、「不」が頭にある時だけはない。

従って、

(45)

例へば、

蓋我朝之初建國也政體簡易文武一途擧海内皆兵而天子爲之元帥大臣大連爲之褊裨未嘗別置將帥也豈復有所謂武門武士者哉故天下無事則已有事則天子必親征伐之勞否則皇子皇后代之不敢委之臣下也是以大權在上能征服海内施及三韓肅愼無来王也

といふ「漢文」を、私が「訓読」できないとするならば、この「漢文」の「管到」が、私には、分からないからである。といふことになる。

然るに、

(46)

仮に、

蓋し我が朝の初めて國を建つるや、政體簡易、文武のこと、一途に、海内を擧げて皆、兵にして、天子は之が元帥たりて、・・・・・・。

といふ風に、読めて、尚かつ、それがマチガイでない(?)のであれば、その「漢文」の「管到」が、私には、分かってゐる。といふ、ことになる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます