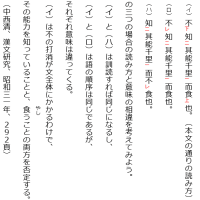

―「この記事」は、今日中に、書き直します。―

(01)

― 雑説、韓愈 ―

(a)

世有伯楽、然後有千里馬。

千里馬常有、而伯楽不常有。

故雖有名馬、祇辱於奴隷人之手、

駢死於槽櫪之間、不以千里称也。

馬之千里者、一食或盡粟一石。

食馬者、不知其能千里而食也。

(b)

世有(伯楽)、然後有(千里馬)。

千里馬常有、而伯楽不(常有)。

故雖有(名馬)、祇辱於(奴隷人之手)、

駢-死(於槽櫪之間)、不〔以(千里)称〕也。

馬之千里者、一食或盡(粟一石)。

食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。

(c)

世に伯楽有りて、然る後に千里の馬有り。

千里馬は常に有れども、伯楽は常には有らず。

故に名馬有りと雖も、祇だ奴隷人之手於辱かしめられ、

槽櫪之間於駢死し、千里を以て称せられ不るなり。

馬の千里なる者は、一食に或いは粟一石を盡くす。

馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

(02)

従って、

(01)(02)より、

(03)

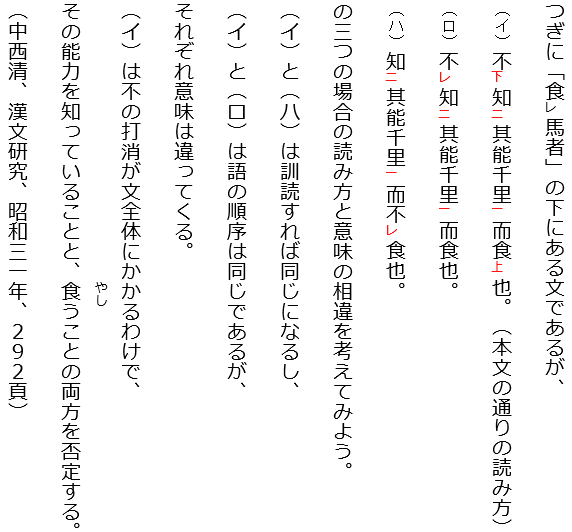

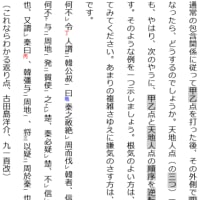

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也。

③ 食(馬)者、知(其能千里)而不(食)也。

に於いて、

① 馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

③ 馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

のやうに、「訓読」に関しては、

① と ② は、「異なり」、

① と ③ は、「等しい」。

ものの、「意味」に関しては、「三つ」とも、「同じ」ではない。

然るに、

(04)

「結論」を先に言ふと、「中西先生の、見解」は「マチガイ」であって、

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

に於いて、

① の「意味」と、

② の「意味」は、「等しい」。

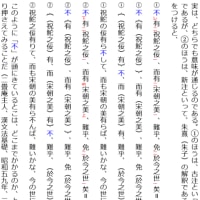

(05)

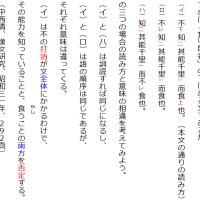

(a)

1 (1)~(P&Q) A

2 (2) Q A

3(3) P A

23(4) P&Q 23&I

123(5)~(P&Q)&

(P&Q) 14&I

12 (6) ~P 35RAA

1 (7) Q→~P 26CP

(b)

1 (1) Q→~P A

2(2) P& Q A

2(3) P 2&E

2(4) Q 2&E

12(5) ~P 14MPP

12(6) P&~P 35&I

1 (7)~(P&Q) 26RAA

従って、

(05)により、

(06)

① ~(P& Q)

② Q→~P

に於いて、

①=② である。

ものの、このこと(トートロジー)を仮に、「連言の否定」といふ風に、呼ぶことにする。

然るに、

(07)

1 (1) Q A

2(2)~(P& Q) A

2(3) Q→~P 2連言の否定

12(4) ~P 13MPP

12(5) ~P& Q 14&I

然るに、

(08)

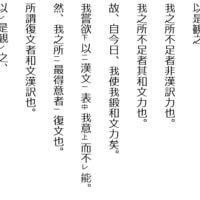

P=其の能の千里なるを知る。

Q=馬を養ふ。

従って、

(07)(08)により、

(09)

1 (1)馬を養ふ。 A

2(2)其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふことはない。 A

2(3)馬を養ふならば、其の能の千里なるを知らない。 2連言の否定

12(4) 其の能の千里なるを知らない。 13MPP

12(5)其の能の千里なるを知らずして、馬を養ふ。 14&I

従って、

(09)により、

(10)

① 馬は養ふが、其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふわけではない。

② 其の能の千里なるを知らずして、馬を養ふ。

に於いて、

①=② である。

然るに、

(11)

① 馬は養ふが、其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふわけではない。

② 其の能の千里なるを知らずして、馬を養ふ。

に於いて、

①「馬を養ふ」の「主語」は、「馬を養ふ者」である。

②「馬を養ふ」の「主語」は、「馬を養ふ者」である。

従って、

(10)(11)により、

(12)

① 馬を養う者は、其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふわけではない。

② 馬を養う者は、其の能の千里なるを知らずして、馬を養ふ。

に於いて、

①=② である。

然るに、

(13)

① 馬を養う者は、其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふわけではない。のだ。

② 馬を養う者は、其の能の千里なるを知らずして、馬を養ふ。のだ。

といふ「日本語」を、「漢文」に「訳す」際は、

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也。

といふ風に、「訳す」ことになる。

従って、

(04)(12)(13)により、

(14)

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

に於いて、

①=② である。

従って、

(02)(14)により、

(15)

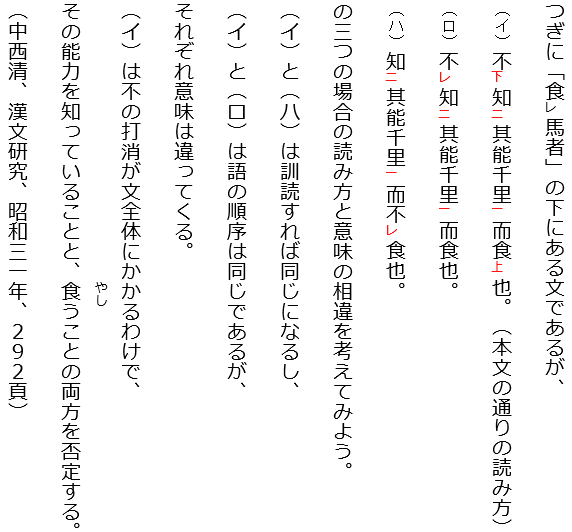

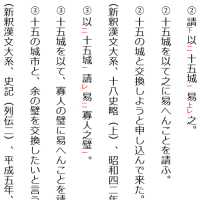

① 食不レ 者、不下 知二 其能千里一 而食上 也。(本文の通りの読み方)

② 食不レ 者、不レ 知二 其能千里一 而食也。

に於いて、

①=② である。(Q.E.D)

然るに、

(16)

① Pであるか、またはQである。然るに、Qでない。故に、Pである。

といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。

cf.

選言三段論法。

従って、

(16)により、

(17)

① Qでない。然るに、Pであるか、またはQである。故に、Pである。

といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。

従って、

(17)により、

(18)

① Qである。然るに、Pでないか、またはQでない。故に、Pでない。

といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。

然るに、

(19)

① Pでないか、またはQでない。

② Pであって、Qである。といふことはない。

に於いて、

①=② である。

cf.

ド・モルガンの法則。

従って、

(18)(19)により、

(20)

① Qである。然るに、Pであって、Qである。といふことはない。故に、Pでない。

といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。

従って、

(20)により、

(21)

「記号」で書くと、

① Q,~(P&Q)├ ~P

といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。

従って、

(08)(21)により、

(22)

Q=馬を養ふ。

P=其の能の千里なるを知る。

であるとして、

① 馬は養ふが、其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふわけではない。故に、馬は養ふ者は、其の能の千里なるを知らない。

といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。

従って、

(22)により。

(23)

① 馬は養ふが、其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふわけない。

② 馬は養ふ者は、其の能の千里なるを知らないで、馬を養ふ。

に於いて、

①=② である。

従って、

(13)(14)(23)により、

(24)

いづれにせよ、

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

に於いて、

①=② である。

然るに、

(25)

① Q,~(P&Q)├ ~P

② Q,(~P&Q ├ ~P

ではあるが、

① Q,~(P&Q)├ ~P

ではないし、

① ~(P&Q)

② ~P&Q

に於いて、

①=② ではない。

従って、

(24)(25)により、

(26)

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

に於いて、

①=② である。としても、

① 不〔知(其能千里)而食〕也=其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

① 不〔知(其能千里)〕而食也=其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

に於いては、

①=② ではない。

然るに、

(27)

① 不〔知(其能千里)而食〕=~(知其能千里&食)。

② 不〔知(其能千里)〕而食=~(知其能千里)&食。

に於いて、

① は、「連言」であり、

② も、「連言」である。

然るに、

(28)

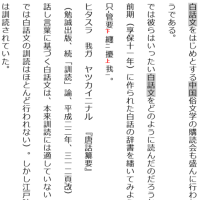

任意の表述の否定は、その表述を’~( )’という空所にいれて書くことにしよう;しかし丸括弧はその内部が連言でないかぎり削除しよう。

(W.O.クワイン著、杖下隆英訳、現代論理学入門、1972年、15頁)

従って、

(27)(28)により、

(29)

クワイン先生も、述べてゐるやうに、「論理的」には、

① 不(知其能千里而食)=~(知其能千里&食)。

② 不(知其能千里)而食=~(知其能千里)&食。

に於いて、

① か、② の、どちらかでなければ、ならない。

従って、

(30)

① 不知其能千里而食。

② 不知其能千里而食。

といふ「漢文」は、

① 不(知其能千里而食)。 であるのか、

② 不(知其能千里)而食。 であるのか、が分からない。

といふ「意味」で、「非論理的(曖昧)」である。

従って、

(30)により、

(31)

① 不(知其能千里而食)=其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 不(知其能千里)而食=其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

といふ「2通りの訓読」がなされる「所以」は、「漢文の側」にあるのであって、「訓読の側」にあるわけではない。

従って、

(30)(31)により、

(32)

① 不知其能千里而食。

② 不知其能千里而食。

といふ「1通りの、漢文」に対して、

① 其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

といふ「2通りの、訓読」があるからと言って、そのことが、「漢文訓読」の「欠点」になってゐる。

といふわけではない。

(01)

― 雑説、韓愈 ―

(a)

世有伯楽、然後有千里馬。

千里馬常有、而伯楽不常有。

故雖有名馬、祇辱於奴隷人之手、

駢死於槽櫪之間、不以千里称也。

馬之千里者、一食或盡粟一石。

食馬者、不知其能千里而食也。

(b)

世有(伯楽)、然後有(千里馬)。

千里馬常有、而伯楽不(常有)。

故雖有(名馬)、祇辱於(奴隷人之手)、

駢-死(於槽櫪之間)、不〔以(千里)称〕也。

馬之千里者、一食或盡(粟一石)。

食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。

(c)

世に伯楽有りて、然る後に千里の馬有り。

千里馬は常に有れども、伯楽は常には有らず。

故に名馬有りと雖も、祇だ奴隷人之手於辱かしめられ、

槽櫪之間於駢死し、千里を以て称せられ不るなり。

馬の千里なる者は、一食に或いは粟一石を盡くす。

馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

(02)

従って、

(01)(02)より、

(03)

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也。

③ 食(馬)者、知(其能千里)而不(食)也。

に於いて、

① 馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

③ 馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

のやうに、「訓読」に関しては、

① と ② は、「異なり」、

① と ③ は、「等しい」。

ものの、「意味」に関しては、「三つ」とも、「同じ」ではない。

然るに、

(04)

「結論」を先に言ふと、「中西先生の、見解」は「マチガイ」であって、

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

に於いて、

① の「意味」と、

② の「意味」は、「等しい」。

(05)

(a)

1 (1)~(P&Q) A

2 (2) Q A

3(3) P A

23(4) P&Q 23&I

123(5)~(P&Q)&

(P&Q) 14&I

12 (6) ~P 35RAA

1 (7) Q→~P 26CP

(b)

1 (1) Q→~P A

2(2) P& Q A

2(3) P 2&E

2(4) Q 2&E

12(5) ~P 14MPP

12(6) P&~P 35&I

1 (7)~(P&Q) 26RAA

従って、

(05)により、

(06)

① ~(P& Q)

② Q→~P

に於いて、

①=② である。

ものの、このこと(トートロジー)を仮に、「連言の否定」といふ風に、呼ぶことにする。

然るに、

(07)

1 (1) Q A

2(2)~(P& Q) A

2(3) Q→~P 2連言の否定

12(4) ~P 13MPP

12(5) ~P& Q 14&I

然るに、

(08)

P=其の能の千里なるを知る。

Q=馬を養ふ。

従って、

(07)(08)により、

(09)

1 (1)馬を養ふ。 A

2(2)其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふことはない。 A

2(3)馬を養ふならば、其の能の千里なるを知らない。 2連言の否定

12(4) 其の能の千里なるを知らない。 13MPP

12(5)其の能の千里なるを知らずして、馬を養ふ。 14&I

従って、

(09)により、

(10)

① 馬は養ふが、其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふわけではない。

② 其の能の千里なるを知らずして、馬を養ふ。

に於いて、

①=② である。

然るに、

(11)

① 馬は養ふが、其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふわけではない。

② 其の能の千里なるを知らずして、馬を養ふ。

に於いて、

①「馬を養ふ」の「主語」は、「馬を養ふ者」である。

②「馬を養ふ」の「主語」は、「馬を養ふ者」である。

従って、

(10)(11)により、

(12)

① 馬を養う者は、其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふわけではない。

② 馬を養う者は、其の能の千里なるを知らずして、馬を養ふ。

に於いて、

①=② である。

然るに、

(13)

① 馬を養う者は、其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふわけではない。のだ。

② 馬を養う者は、其の能の千里なるを知らずして、馬を養ふ。のだ。

といふ「日本語」を、「漢文」に「訳す」際は、

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也。

といふ風に、「訳す」ことになる。

従って、

(04)(12)(13)により、

(14)

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

に於いて、

①=② である。

従って、

(02)(14)により、

(15)

① 食不レ 者、不下 知二 其能千里一 而食上 也。(本文の通りの読み方)

② 食不レ 者、不レ 知二 其能千里一 而食也。

に於いて、

①=② である。(Q.E.D)

然るに、

(16)

① Pであるか、またはQである。然るに、Qでない。故に、Pである。

といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。

cf.

選言三段論法。

従って、

(16)により、

(17)

① Qでない。然るに、Pであるか、またはQである。故に、Pである。

といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。

従って、

(17)により、

(18)

① Qである。然るに、Pでないか、またはQでない。故に、Pでない。

といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。

然るに、

(19)

① Pでないか、またはQでない。

② Pであって、Qである。といふことはない。

に於いて、

①=② である。

cf.

ド・モルガンの法則。

従って、

(18)(19)により、

(20)

① Qである。然るに、Pであって、Qである。といふことはない。故に、Pでない。

といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。

従って、

(20)により、

(21)

「記号」で書くと、

① Q,~(P&Q)├ ~P

といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。

従って、

(08)(21)により、

(22)

Q=馬を養ふ。

P=其の能の千里なるを知る。

であるとして、

① 馬は養ふが、其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふわけではない。故に、馬は養ふ者は、其の能の千里なるを知らない。

といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。

従って、

(22)により。

(23)

① 馬は養ふが、其の能の千里なるを知って、馬を養ふ。といふわけない。

② 馬は養ふ者は、其の能の千里なるを知らないで、馬を養ふ。

に於いて、

①=② である。

従って、

(13)(14)(23)により、

(24)

いづれにせよ、

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

に於いて、

①=② である。

然るに、

(25)

① Q,~(P&Q)├ ~P

② Q,(~P&Q ├ ~P

ではあるが、

① Q,~(P&Q)├ ~P

ではないし、

① ~(P&Q)

② ~P&Q

に於いて、

①=② ではない。

従って、

(24)(25)により、

(26)

① 食(馬)者、不〔知(其能千里)而食〕也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 食(馬)者、不〔知(其能千里)〕而食也=馬を食ふ者は、其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

に於いて、

①=② である。としても、

① 不〔知(其能千里)而食〕也=其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

① 不〔知(其能千里)〕而食也=其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

に於いては、

①=② ではない。

然るに、

(27)

① 不〔知(其能千里)而食〕=~(知其能千里&食)。

② 不〔知(其能千里)〕而食=~(知其能千里)&食。

に於いて、

① は、「連言」であり、

② も、「連言」である。

然るに、

(28)

任意の表述の否定は、その表述を’~( )’という空所にいれて書くことにしよう;しかし丸括弧はその内部が連言でないかぎり削除しよう。

(W.O.クワイン著、杖下隆英訳、現代論理学入門、1972年、15頁)

従って、

(27)(28)により、

(29)

クワイン先生も、述べてゐるやうに、「論理的」には、

① 不(知其能千里而食)=~(知其能千里&食)。

② 不(知其能千里)而食=~(知其能千里)&食。

に於いて、

① か、② の、どちらかでなければ、ならない。

従って、

(30)

① 不知其能千里而食。

② 不知其能千里而食。

といふ「漢文」は、

① 不(知其能千里而食)。 であるのか、

② 不(知其能千里)而食。 であるのか、が分からない。

といふ「意味」で、「非論理的(曖昧)」である。

従って、

(30)により、

(31)

① 不(知其能千里而食)=其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 不(知其能千里)而食=其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

といふ「2通りの訓読」がなされる「所以」は、「漢文の側」にあるのであって、「訓読の側」にあるわけではない。

従って、

(30)(31)により、

(32)

① 不知其能千里而食。

② 不知其能千里而食。

といふ「1通りの、漢文」に対して、

① 其の能の千里なるを知りて食はざるなり。

② 其の能の千里なるを知らずして食ふなり。

といふ「2通りの、訓読」があるからと言って、そのことが、「漢文訓読」の「欠点」になってゐる。

といふわけではない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます