(01)

(05)~(17)の内容に関しては、「令和7年1月28日昨日の記事」と「ほぼ同じ」になります。

(02)

「(Pmdaを被告とした)第一審」に「完全敗訴?!」したため、「控訴状」の提出に続いて、「控訴理由書」を50日以内に

書く必要が有るのですが、「控訴理由書に書くべき内容」の「一部」を、「ブログ」に書くことにします。

然るに、

(03)

「第一審の(非論理的な)判決」を得るまでは、「裁判に敗訴」することは、「原告の論理性」が「被告の論理性」よりも

「劣っている事」を示している。という風に、思っていたため、「敗訴は、ある種の屈辱」であると思っていました。

しかしながら、

(04)

裁判の信頼は、裁判官を秘密のベールに包むことで消極的に得るのものではなく、事後の検証が可能な科学的・合理的な判決を示す ことで、その内容の説得力によって勝ち取るものである。それが近代国家である。ところが最高裁判事の「王様」化はこれに完全に 逆行している。判断の省略により内容を事後的に検証できないうえ、検証できる部分も科学的・合理的ではない認定がされているの だから。そこで、国民の側の、裁判所を消極的に信頼するのだけではなく、司法に関心をもち、最高裁判決を検証するなどして積極 的に信頼することが必要である。それは最高裁判事の「王様」化の抑止にもつながる。そういう観点から、私はAIによる判決評価サービスの誕生に期待している(岡口基一、最高裁に告ぐ、190頁)

ということからすると、「(AIではなく、)王様による判決」というのは、「国家権力による、単なる思い込み」 に過ぎない。

という「言い方」も、「可能」です。

然るに、

(05)

1 (1) P→( Q& R) A

2 (2) ~QV~R A

3 (3) Q& R A

4 (4) ~Q A

3 (5) Q 3&E

34 (6) ~Q&Q 45&I

4 (7) ~(Q& R) 36RAA

8 (8) ~R A

3 (9) R 3&E

3 8 (ア) ~R&R 89&I

8 (イ) ~(Q& R) 3アRAA

2 (ウ) ~(Q& R) 2478イVE

12 (エ)~P 1ウMTT

1 (オ)(~QV~R)→~P 2エCP

カ (カ) ~Q A

カ (キ)(~QV~R) カVI

1 カ (ク) ~P オキMPP

1 (ケ)(~Q→~P) カクCP

コ(コ) ~R A

コ(サ)(~QV~R) コVI

1 コ(シ) ~P オサMPP

1 (ス)(~R→~P ) コシCP

という「推論」は、「妥当」である。

従って、

(05)により、

(06)

① P→(Q&R)├(~Q→~P)

② P→(Q&R)├(~R→~P)

という「連式(Sequents)」は、「妥当」である。

従って、

(06)により、

(07)

① P→(Q&R)

② ~Q→~P

➂ ~R→~P

という「対偶(Contrapositions)」において、

① が「真」であるならば、

② は「真」であり、

➂ も「真」である。

従って、

(07)により、

(08)

P=裁決をする。Q=書面で行う。R=理由を付す。

という「代入例(Substitute Instance)」により、

① 裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。

②(書面が無い)ならば、裁決は無効である。

➂(理由が無い)ならば、裁決で無効である。

という「対偶」において、

① が「真」であるならば、

② は「真」であり、

➂ も「真」である。

然るに、

(09)

平成十六年厚生労働省令第五十一号

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則

第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。

従って、

(08)(09)により、

(10)

① 厚生労働大臣による裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。

②(厚生労働大臣が示す所の、書面が無い)ならば、裁決は、無効である。

➂(厚生労働大臣が示す所の、理由が無い)ならば、裁決は、無効である。

という「対偶」において、

① が「真」であるため、

② は「真」であり、

➂ も「真」である。

然るに、

(11)

➂「厚生労働大臣」は「裁決が無効である」ということを、望まない。

従って、

(10)(11)により、

(12)

➂「厚生労働大臣」は「裁決が無効である」ということを、望まず、尚且つ、

➂(厚生労働大臣が示す所の、理由が無い)ならば、裁決は、無効である。

ということからすると、少なくとも、「論理的(Logical)」には、

➂ 裁決が有効であることの「証明責任」は、厚生労働大臣に有る。

ということに、ならざるを得ない(問題提起1)。

然るに、

(13)

3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について

機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、審査に当たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、裁決の理由を審査の申立てをした者に知らせることによって、裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあるという手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い(第一審判決、11頁)。

従って、

(13)により、

(14)

要するに、「地方裁判所の判断」としては、

(a)「不支給の合理性」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」には無い。

という風にしか、「読めない」。

然るに、

(15)

一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。

二 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、被告行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される。(平成4年10月29日、最高裁判所第一小法廷)

従って、

(15)により、

(16)

要するに、「最高裁判所の判断」としては、

(b)「原子炉の安全性」の「証明責任」は、まず「被告行政庁(国)」に有る。

という風にしか、「読めない」。

従って、

(14)(16)により、

(17)

(a)「不支給の合理性」の「証明責任」は、 「被告行政庁(国)」には無い。

(b)「原子炉の安全性」の「証明責任」は、まず「被告行政庁(国)」に 有る。

ということになるが、このことは、『矛盾』であるに、違いない(問題提起2)。

然るに、

(18)

原告は、原告父はフェブリク錠が禁忌であったとも主張するところ、確かに、証拠(甲26、乙5・8頁)によれば、平成24年7月3日及び同月4日、原告父がフェブリク錠を服用した3~4時間後に、右眼上眼瞼腫脹・眼脂が出現したことが認められるものの、こうした症状と腎機能の障害との関係は証拠上明らかでなく、入院以前に原告父がフェブリク錠を服用したことにより腎機能に障害が生じたことを認めるに足りる証拠もない(第一審判決、9頁)。 然るに、

(19)

あるが、1/11 L/D checks し経過を見てみる。

という風に、「カルテ(甲##)」には、

フェブリクは、肝障害で禁忌であった。

という「記載」があるが、言うまでもなく、

肝障害は、右眼上眼瞼腫脹ではない。

(問題提起3)

然るに、

(20)

鈴木医師による、

従って、

(20)により、

(21)

(ⅰ)「鈴木医師(入院時、主治医)」は、

(ⅱ)「引用された論文」によって、

(ⅲ)「2019/1/18から2019/1/25の血清クレアチニンの上昇経過」を、

(ⅳ)「急性腎不全」であると見做しても、必ずしも、

(ⅴ)「(明らかな)間違いである」とは、「言えない」。

という風に、述べている。

然るに、

(22)

従って、

(23)

(ⅰ)「鈴木医師(入院時、主治医)」は、

(ⅱ)「引用された論文」によって、

(ⅲ)「2019/1/18から2019/1/25の血清クレアチニンの上昇経過」を、

(ⅳ)「急性腎不全」であると見做しても、必ずしも、

(ⅴ)「(明らかな)間違いである」とは、「言えない」。

という風に、述べているが、

(ⅵ)「フェブリクの添付文書」には、

(ⅶ)「副作用」として、

(ⅶ)「クレアチニン・BUNの上昇」

という「記載」が有る。

然るに、

(24) 従って、

(22)(23)(24)により、

(25) 従って、

(25)により、

(26) 然るに、

(27)

然るに、

(28)

然るに、

(29)

従って、

(29)(30)により、

(31) 従って、

(32) という『事情』も加わって、「岡口先生や、私にとって、非常に、残念」ではあるのですが、「王様」が、AIによる判決評価

サービスを、望むことは、有り得ないと、考えます。

(33) 従って、

(33)により、

(34)

(ⅰ)「原告(Pmda)」は、少なくとも、

(ⅱ)「8つの、問題提起・重要問題的・最重要問題提起」に対する、

(ⅲ)「認否」を「沈黙(擬制自白)」したし、

(ⅳ)「質問1・2・3」に対しても、

(ⅴ)「まともな答え」をしなかったため、

(ⅳ)「原告」は、当然、「勝訴」した。

という風に、考えたが、豈はカランや、

(ⅴ)「何故か???」、「原告敗訴」となった。

10:32 2025/01/30

控訴理由書(未完成、5:45 2025/01/28)

名古屋高等裁判所 令和7年(行 #)#号 遺族一時金不支給決定処分取消等請求控訴事件(仮)

名古屋高等裁判所(民事##部)

令和7年##月##日

控訴人 ####

― 最初に、「判決の問題点」、次に、「被告の準備書面の問題点」を指摘します。―

(01)

1 (1) P→( Q& R) A

2 (2) ~QV~R A

3 (3) Q& R A

4 (4) ~Q A

3 (5) Q 3&E

34 (6) ~Q&Q 45&I

4 (7) ~(Q& R) 36RAA

8 (8) ~R A

3 (9) R 3&E

3 8 (ア) ~R&R 89&I

8 (イ) ~(Q& R) 3アRAA

2 (ウ) ~(Q& R) 2478イVE

12 (エ)~P 1ウMTT

1 (オ)(~QV~R)→~P 2エCP

カ (カ) ~Q A

カ (キ)(~QV~R) カVI

1 カ (ク) ~P オキMPP

1 (ケ)(~Q→~P) カクCP

コ(コ) ~R A

コ(サ)(~QV~R) コVI

1 コ(シ) ~P オサMPP

1 (ス)(~R→~P ) コシCP

という「推論」は、「妥当」である。

従って、

(01)により、

(02)

① P→(Q&R)├(~Q→~P)

② P→(Q&R)├(~R→~P)

という「連式(Sequents)」は、「妥当」である。

従って、

(02)により、

(03)

① P→(Q&R)

② ~Q→~P

③ ~R→~P

という「対偶(Contrapositions)」において、

① が「真」であるならば、

② は「真」であり、

③ も「真」である。

従って、

(03)により、

(04)

P=裁決をする。Q=書面で行う。R=理由を付す。

という「代入例(Substitute Instances)」により、

① 裁決は(書面書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。

②(書面が無い)ならば、裁決は無効である。

③(理由が無い)ならば、裁決で無効である。

という「対偶」において、

① が「真」であるならば、

② は「真」であり、

③ も「真」である。

然るに、

(05)

平成十六年厚生労働省令第五十一号

(裁決の方式及びその通知等)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則

第五十条 裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。

従って、

(04)(05)により、

(06)

① 厚生労働大臣による裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。

②(厚生労働大臣が示す所の、書面が無い)ならば、裁決は、無効である。

③(厚生労働大臣が示す所の、理由が無い)ならば、裁決は、無効である。

という「対偶」において、

① が「真」であるため、

② は「真」であり、

③ も「真」である。

然るに、

(07)

③ (厚生労働大臣が示す所の、理由が無い)ならば、裁決は、無効である。

ということからすると、

③ 裁決が有効であるためにする、「証明の責任」は、厚生労働大臣に有る。

ということに、ならざるを得ない。

然るに、

(08)

論理学について、

法学部生や法曹を目指す人にとって、

論理学はとった方がいい科目ですか??

授業内容見ても、わからないもんで(^^;)

東大法卒のおっさん(の回答)です。

法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。

論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。

法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります(ヤフー!知恵袋)。

法律家、つまり弁護士とか裁判官とか検事などは、

自分たちが論理を得意とすると思っているようです。

でも、他分野の学問にそれなりに触れた人にとっては、

法律家が論理を理解しているようには思えないと思います。むしろ、

法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか。

(横浜の弁護士のブログ、法律家の言う「論理」)。

従って、

(01)~(08)により、

(09)

「論理学的」に、厳密に「法律を解釈」しようとすると「破綻」する。

「法律学」というのは極めて「非論理的」なものである。

という「理由」により、

「論理的(Logical)」には、

① P→(Q&R)├(~Q→~P)

② P→(Q&R)├(~R→~P)

という「連式(Sequents)」が、「妥当」であるとしても、

「法学的(Legal)」には、

② 第五十条 裁決が有効であることの「証明責任」は、厚生労働大臣に有る。

という「命題(条文)」は、「真」であるとは限らない(問題提起1)。

然るに、

(10)

一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟

における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審

議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべ

きであつて、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理

な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは

原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断

がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして

、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。

二 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟

においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものである

が、被告行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議におい

て用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のな

いことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさ

ない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される。

(平成4年10月29日、最高裁判所第一小法廷)

従って、

(10)により、

(11)

要するに、「最高裁判所の判断」としては、

(a)「原子炉の安全性」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」にある。

という風にしか、「読めない」。

然るに、

(12)

3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について

機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、審査に当

たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、裁決の理由を審査の

申立てをした者に知らせることによって、裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに

便宜を与えることを目的としているものと解され、裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該

裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法

的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に

対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあると

いう手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い

(第一審判決、11頁)。

従って、

(12)により、

(13)

要するに、「地方裁判所の判断」としては、

(a)「不支給の合理性」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」にはない。

という風にしか、「読めない」。

従って、

(11)(13)により、

(14)

(a)「原子炉の安全性(原告不利)」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」に 有る。

(b)「不支給の合理性(原告不利)」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」には無い。

という風にしか、「読めない」が、このことは、「常識」からすれば、「矛盾」である(大問題提起2)

― 中略 ―

(26)

(ⅰ)「率直」に言って、

(ⅱ)「結論ありき」として、

(ⅲ)「裁判長」は、是が非でも「被控訴人(行政庁)」を「勝たせたい」のであろう。

という風に、思わないでもないのですが、冷静に考えれば、もちろん、そのようなことはないと、信じます(というのは、大嘘です!!、残念ながら、ある3人の裁判官は、完全なる、お役人ですし、判決の内容は、ウソではなく、メチャクチャです)。

― 後略 ―

ということで、「第一審」は、「完全敗訴」です😭😵😤!!

「第一審」を通じて、

法律家が論理を理解しているようには思えないと思います。むしろ、

法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか。

という「事実」を、「痛感」しています😭😭!!

(01)

(ⅰ)裁判長は、

(ⅱ)被告に対して、

(ⅲ)第四回口頭弁論の期日の2週間前までに、「第1準備書面」を送達するように、命じたが、

(ⅳ)原告(ブロガー)は、

(ⅴ)被告の「第1準備書面」に「反論」する形で、

(ⅵ)第四回口頭弁論の期日の5日前に、「第16準備書面」を提出して、「準備書面」を、次のように「締め括った」。

然るに、

(02)

(ⅰ)第四回口頭弁論において、

(ⅱ)裁判長は、

(ⅲ)原告(ブロガー)に対して、

(ⅳ)「主張すべき」は、「すべて主張し終えた」か。

という風に、「質問」をした。

然るに、

(03)

(ⅰ)原告(ブロガー)は、

(ⅱ)他にも書きたいことがあるため、「すべてを主張し終えた」わけではない。

という風に、「回答」し、併せて、

(ⅲ)原告(ブロガー)は、

(ⅳ)被告に対して、

(ⅴ)「第16準備書面」で行った所の、「問題提起・重要問題提起・最重要問題提起」に対する「反論」を要求した。

然るに、

(04)

(ⅰ)被告は、

(ⅱ)原告が示した所の、「問題提起・重要問題提起・最重要問題提起」に対する「反論」をする「予定」は無い。

という風に、「回答」した。

然るに、

(04)により、

(05)

(ⅰ)原告による、

(ⅱ)「問題提起・重要問題提起・最重要問題提起」に対して、

(ⅲ)被告が、

(ⅳ)「反論」をしない。

ということから、

(ⅳ)裁判長は、

(ⅴ)84日後に、「判決の言い渡し」をするとしたが、裁判の後で、書記官の方が言うには、

(ⅵ) 「判決文」は「郵送」で受け取ることになるので、 「判決言い渡し期日」に、「法廷」に出廷する必要は無い。

ということであった。

然るに、

(03)により、

(06)

(ⅰ)原告(ブロガー)は、

(ⅱ)他にも書きたいことがあるため、「すべてを主張し終えた」わけではない。

ということから、

(ⅲ)もう一度、「裁判所」に対して、「書面」を提出したい。

という風に、要求をした。

然るに、

(06)により、

(07)

(ⅰ)裁判長は、

(ⅱ)原告に対して、

(ⅲ)仮に、「新たな証拠」を提出しても、「その証拠」によって、「判決」が変わることはないが、

(ⅳ)「更なる書面」を提出すれば、「その書面」も「参考」にする。

という風に、「説明」をした。

従って、

(01)~(07)により、

(08)

(ⅰ)「第 1準備書面(被告)」に対する、

(ⅱ)「第16準備書面(原告)」によって、

(ⅲ)「私の(行政)訴訟」は、「(和解が無いことは、知っていたが、予想に反して、弁論準備手続も経ずに、いきなり)結審した模様である」。

然るに、

(09)

「素人が岡口基一と学ぶ要件事実(ユーチューブ)」によると、民事訴訟というゲームは、

①「原告と被告」が、それぞれ、

②「自分のターン(番)」で、

③「勝利を目指して」、

④「原告の主張」を、

⑤「被告、または、裁判所」が「認めれば」、

⑥「原告の勝訴」である。

従って、

(04)(09)により、

(10)

(ⅰ)被告は、

(ⅱ)原告が示した所の、「問題提起・重要問題提起・最重要問題提起」に対する「反論」をする「予定」は無い。

という風に、「回答」した。

ということからすれば、思うに、

(ⅲ)原告(ブロガー)の「勝訴」であるが、

(ⅳ)近々、この点を、「然るべき弁護士」に、「確認」をするつもりである。

(11)

(ⅰ)「弁護士」に頼らず、「本人訴訟」をやって分かったことであるが、

(ⅱ)「法廷で行われる裁判」は、ほとんど、「打合せ」のようなものであって、

(ⅲ)「勝敗を決する」のは、「書面の、出来・不出来」であって、

(ⅳ)「法廷」での「裁判」自体は、「早ければ、5分もかからない」。

然るに、

(11)

(ⅰ)私の場合は、「訴状」を含めて、

という風に、「かくも、多くの書面」を「提出」することになったので、

(ⅱ)書記官の方に、「多すぎる書面」は、「裁判所にとって、迷惑でしょうか」と、「質問」をしたところ、

(ⅲ)書記官曰く、「そんなことは無い」との、ことであった。

然るに、

(12)

(ⅰ)書記官曰く、

(ⅱ)「弁護士に依頼する場合は、弁護士との、打ち合わせを必要とする」ため、

(ⅱ)「たくさんの書面を提出する」ことは、「出来ない」が、

(ⅲ)「本人訴訟の場合は、そうではない」との、ことであった。

従って、

(13)

(ⅰ)弁護士に頼らないで行う「本人訴訟のメリット」は、

(ⅱ)原告が「言いたいこと」を、「好きなだけ、書面にすることが出来る」ということである。

然るに、

(14)

なお、鑑定費用、ことに医師が行う鑑定のそれはかなり高額である(僕の経験では、70万から100万円くらいが多かった)。

(瀬木比呂氏、民事裁判入門、2019年、201頁)

然るに、

(15)

加えて、答弁書の第5の2(4)イ(ア)24ページで述べたとおり、貧血に急性腎不全が加わるとNOMIが発症しやすくなるとの原告の主張の根拠はグーグルの生成AIの回答であるところ、原告は、グーグルの生成AIの回答は統計と確率で導くものであるから、貧血と腎不全が重なると、非閉塞性腸管虚血のリスクが高まるという質問への回答も「結構当たっている」と述べるのみで、グーグルの生成AIがどのような確率と統計で貧血に急性腎不全が加わるとNOMIが発症しやすくなる旨の回答を示しているのかについては、根拠が一切明らかにされていない(被告、第1準備書面)。

従って、

(14)(15)により、

(16)

(ⅰ)「1回につき、100万円」もする「鑑定」を、

(ⅱ)「何回」も「依頼する」わけには、行かないものの、

(ⅲ)「グーグルの生成AI」であれば、

(ⅳ)「何回、質問しても、「鑑定料は0円」である。

従って、

(01)(11)(16)により、

(17)

(ⅰ)「グーグルの生成AI」が「無かりせば」、

(ⅱ)

というような「書面」は、「書けなかった」。

という、ことになる。

(01)

(ⅰ)

1 (1) P→(Q→ R) A

2 (2) Q&~R A

3(3) Q→ R A

2 (4) Q 2&E

23(5) R 34MPP

2 (6) ~R 45&I

23(7) R&~R 56&I

2 (8) ~(Q→ R) 37RAA

12 (9)~P 18MTT

1 (ア)(Q&~R)→~P 29CP

(ⅱ)

1 (1) (Q&~R)→~P A

2 (2) P A

2 (3) ~~P 2DN

12 (4) ~(Q&~R) 13MTT

5 (5) Q A

6(6) ~R A

56(7) Q&~R 56&I

1256(8) ~(Q&~R)&

(Q&~R) 47&I

125 (9) ~~R 68RAA

125 (ア) R 9DN

12 (イ) Q→ R 5アCP

1 (ウ)P→(Q→ R) 2イCP

従って、

(01)により、

(02)

① P→(Q→R)

②(Q&~R)→~P

に於いて、

①=② は「対偶(contraposition)」である。

然るに、

(03)

① P→(Q→ R)

②(Q&~R)→~P

に於いて、

P=脱水である。

Q=点滴をする。

R=数値は下降する。

といふ「代入」を行ふと、

①「脱水」であるならば、(点滴をすれば、数値は下降する)。

②(点滴をしても、数値が下降しない)ならば、「脱水」ではない。

に於いて、

①=② は「対偶(contraposition)」である。

然るに、

(04)

S先生曰く、

(ⅰ)「1月25日の血液検査」で、

(ⅱ)「脱水による血液濃縮」による、

(ⅲ)「赤血球数・クレアチニン」等の「数値」が「上昇」が見られたため、

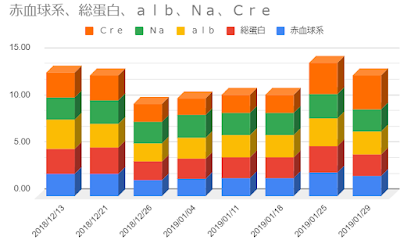

(ⅳ)「1月25日」より、「輸液(点滴)」を再開した。

cf.

従って、

(03)(04)により、

(05)

S先生は、「対偶」で言ふと、

① 「脱水」なので、(点滴をすれば、数値は下降する)。⇔

②(点滴をしても、数値が下降しない)ならば、「脱水」ではない。

といふ『診断』を下してゐる。

然るに、

(06)

(07) 従って、

(06)(07)により、

(08)

「07月31日(点滴無し)」の「赤血球」

「10月23日(点滴無し)」の「赤血球」

「12月13日(点滴無し)」の「赤血球」

「12月21日(点滴無し)」の「赤血球」

「12月26日(点滴有り)」の「赤血球」

「01月04日(点滴有り)」の「赤血球」

「01月11日(点滴有り)」の「赤血球」

「01月18日(点滴有り)」の「赤血球」

「01月25日(点滴無し)」の「赤血球」

「01月29日(点滴有り)」の「赤血球」

の『グラフ』は、

といふ『具合』に、

「07月31日(点滴無し)」の「赤血球」は「普通」であり、

「10月23日(点滴無し)」の「赤血球」も「普通」であり、

「12月13日(点滴無し)」の「赤血球」も「普通」であり、

「12月21日(点滴無し)」の「赤血球」も「普通」であるが、

「12月26日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。

「01月04日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。

「01月11日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。

「01月18日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。

「01月25日(点滴無し)」の「赤血球」は「普通」であり、

「01月29日(点滴有り)」の「赤血球」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。

然るに、

(06)(07)により、

(09)

「07月31日(点滴無し)」の「クレアチニン」

「10月23日(点滴無し)」の「クレアチニン」

「12月13日(点滴無し)」の「クレアチニン」

「12月21日(点滴無し)」の「クレアチニン」

「12月26日(点滴有り)」の「クレアチニン」

「01月04日(点滴有り)」の「クレアチニン」

「01月11日(点滴有り)」の「クレアチニン」

「01月18日(点滴有り)」の「クレアチニン」

「01月25日(点滴無し)」の「クレアチニン」

「01月29日(点滴有り)」の「クレアチニン」

の『グラフ』は、

といふ『具合』に、

「07月31日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「普通」であり、

「10月23日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「普通」であるが、

「12月13日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「異常に高く」、

「12月21日(点滴無し)」の「クレアチニン」も「異常に高く」、

「12月26日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。

「01月04日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。

「01月11日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。

「01月18日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。

「01月25日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「極端に高く」、

「01月29日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」はずであるにも、拘わらず、

「更に、極端に高い」。

従って、

(06)(09)により、

(10)

「01月18日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」。

「01月25日(点滴無し)」の「クレアチニン」は「極端に高く」、

「01月29日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」はずであるにも、拘わらず、

「更に、極端に高い」。

といふ「事実」により、S先生による、

① 脱水なので、(点滴をすれば、数値は下降する)。

といふ『診断』は、『誤診』であると、「言はざるを得ない」。

(11)

「私の父」は、「退院した当日」に「再入院」をして、「その日の内に死亡した」のであるが、

「01月29日(点滴有り)」の「クレアチニン」は「血液が希釈」され、その分、「低い」はずであるにも、拘わらず、

「更に、極端に高い」。

といふ「(再入院の際)のデータ」が無かったとしたら、

S先生の『誤診』を「証明」することは、「叶はなかった」。

(12)

「41回の、検査結果」は、

「41回の、各々の回の、赤血球を、1.00とした場合」は、 従って、

(12)(13)により、

(14)

「私の父」は、遅くとも、「1月25日」に、

「脱水」ではなく、「急性腎不全」を「発症」し、「4日後に、死亡してゐる」が、

「1月4日」から「投与」された「フェブリク」は、「同じ病院の前医」によって、『禁忌』とされてゐる。

cf. (15)

S先生には、中央区の弁護士(は病院側)を介して、3カ月前に、「長文の質問」を「送付」しているが、「(3回ほど催促しているにも拘わらず、)未だに、回答」が無い。

(16)

「仮説検定の数値(約0.13%)」から言っても、

S医師が、私に「反論」することは、「ほとんど、不可能」であると、考へます。

然るに、

(17)

「私が争点にしたい」のは、『数学や論理学の定理』ではないため、「原理的に証明」が「不可能」な、

「フェブリクの副作用で、父が死亡した」といふことではなく、「生成AIが要約」した、 といふ『事柄(説明義務違反)』です。

(01)

P= 脱水である。

Q=血液濃縮である。

R=赤血球数が上昇する。

S= 尿酸値が上昇する。

とする。

然るに、

(02)

1 (1) P→Q A

2 (2) Q→(R&S) A

3(3) ~R&S A

3(4) ~R 3&E

3(5) ~R∨~S 4∨I

3(6) ~(R&S) 5ド・モルガンの法則

23(7)~Q 26MTT

123(8)~P 17MTT

3(9) S 3&E

123(ア)~P&S 78&I

従って、

(01)(02)により、

(03)

(ⅰ)「脱水」 ならば、「血液濃縮」が起こる。 然るに、

(ⅱ)「血液濃縮」により、「赤血球数と尿酸値」が「上昇」する。 然るに、

(ⅲ)「赤血球数」は「上昇」してゐないが、「尿酸値」は「上昇」してゐる。従って、

(ⅳ)「脱水」以外の「原因」で、「尿酸値」が、「上昇」してゐる。

といふ「推論」は、『妥当』である。

然るに、

(04)

従って、

(03)(04)により、

(05)

「患者(ID0000123456)」に関しては、 「尿酸値の上昇の原因」は、「脱水」ではない。

従って、

(05)により、

(06)

「S医師」による、

8.入院日(2018/12/21) の尿酸値は10.3と高値であり、 入院の原因となった痛風発作の原因と考えられます。 入院後、 輸液等を行い高尿酸血症に対する薬剤の投与がなくとも尿酸値は低(2018/12/26:7.7 2019/1/4:7.0)し正常範囲内に改善しましたが、これは入院後に行った輸液治療により入院前に存在していた脱水状態が改善され血中物質が希釈された効果により尿酸値も低下したことも一因であると考えます。

といふ『誤診』は、「検査結果」を見ようともしないことによる、『注意義務違反(過失)』である。

然るに、

(07)

(a)

(ⅰ)「脱水」ならば、「赤血球数と尿酸値」が「上昇」する。 然るに、

(ⅱ)「赤血球数」は、「上昇」していない。 然るに、

(ⅲ)「尿酸値」 は、「上昇」してゐる。 従って、

(ⅳ)「脱水」でないとは限らない。

といふ「間違った推論」は、「何となく、正しい」やうにも、思へないでもない。

然るに、

(08)

(b)

(ⅰ)「鈴木氏」ならば、「男性の医師」である。然るに、

(ⅱ)「その人」は、 「女性」 である。然るに、

(ⅲ)「その人」は、 「医師」である。従って、

(ⅳ)「鈴木氏」でないとは限らない。

といふ「間違った推論」は、「どう考へても、マチガイ」である。

然るに、

(06)(07)により、

(08)

「推論(a)」も、

「推論(b)」も、『形式』としては、

(ⅰ) P→Q&R 然るに、

(ⅱ) ~Q 然るに、

(ⅲ) R 従って、

(ⅳ)~Pであるとは限らない。

といふ『形式』であるため、『同じ』である。

従って、

(06)(07)(08)により、

(09)

「我々」は必ずしも、『推論の形式』だけに従って、「推論」をしてゐるわけではなく、そのため、

(ⅰ)「脱水」ならば、「赤血球数と尿酸値」が「上昇」する。 然るに、

(ⅱ)「赤血球数」は、「上昇」していない。 然るに、

(ⅲ)「尿酸値」 は、「上昇」してゐる。 従って、

(ⅳ)「脱水」でないとは限らない。

といふ「正しくない推論」であっても、「医師」が、「そのやうに言った」場合は、

「何となく、正しい」やうに、思ふことになる。

(01)

(ⅰ)

1 (1) P∨ Q∨ R A

2 (2) ~P&~Q&~R A

1 (3) (P∨ Q)∨R 1結合法則

4 (4) (P∨ Q) A

5 (5) P A

2 (6) ~P 2&E

2 5 (7) P&~P 56&I

5 (8)~(~P&~Q&~R) 27RAA

9 (9) Q A

2 (ア) ~Q 2&E

2 9 (イ) Q&~Q 9ア&I

9 (ウ)~(~P&~Q&~R) 2イRAA

4 (エ)~(~P&~Q&~R) 4589ウ∨E

オ(オ) R A

2 (カ) ~R 2&E

2 オ(キ) R&~R オカ&I

オ(ク)~(~P&~Q&~R) 2キRAA

1 (ケ)~(~P&~Q&~R) 34エオク∨E

(ⅱ)

1 (1)~(~P&~Q&~R) A

2 (2) ~(P∨ Q∨ R) A

3 (3) P A

3 (4) P∨ Q 3∨I

3 (5) P∨ Q∨ R 4∨I

23 (6) ~(P∨ Q∨ R)&

(P∨ Q∨ R) 25&I

2 (7) ~P 36RAA

8 (8) Q A

8 (9) P∨ Q 8∨I

ア (ア) P∨ Q∨ R 9∨I

2 ア (イ) ~(P∨ Q∨ R)&

(P∨ Q∨ R) 2ア&I

2 (ウ) ~Q アイRAA

エ(エ) R A

エ(オ) Q∨ R エ∨I

エ(カ) P∨ Q∨ R オ∨I

2 エ(キ) ~(P∨ Q∨ R)&

(P∨ Q∨ R) 2カ&I

2 (ク) ~R エキRAA

2 (ケ) ~P&~Q 7ウ&I

2 (コ) ~P&~Q&~R クケ&I

12 (サ)~(~P&~Q&~R)&

(~P&~Q&~R) 1コ&I

1 (シ)~~(P∨ Q∨ R) 2サRAA

1 (ス) (P∨ Q∨ R) シDN

従って、

(01)により、

(02)

① P∨ Q∨ R

② ~(~P&~Q&~R)

に於いて、

①=② は「ド・モルガンの法則」である。

従って、

(02)により、

(03)

P=~P

Q=~Q

R=~R

といふ「代入」により、

① ~P∨ ~Q∨ ~R

② ~(~~P&~~Q&~~R)

に於いて、

①=② は「ド・モルガンの法則」である。

従って、

(03)により、

(04)

「二重否定」により、

① ~P∨~Q∨~R

② ~(P& Q& R)

に於いて、

①=② は「ド・モルガンの法則」である。

従って、

(04)により、

(05)

① 3人の内、少なくとも、一人は「ウソ」を付いている。

②(3人が、3人とも「本当」のことを言っている)といふわけではない。

に於いて、

①=② である。

といふことは、『論理学』としても、「正しい」。

従って、

(04)(05)により、

(06)

① 4人の内、少なくとも、一人は「ウソ」を付いている。

②(4人が、4人とも「本当」のことを言っている)といふわけではない。

に於いて、

①=② である。

といふことは、『論理学』としても、「正しい」。

従って、

(04)(05)(06)により、

(07)

① ~P∨~Q∨~R∨~S

② ~(P& Q& R& S)

に於いて、

①=② は「ド・モルガンの法則」である。

然るに、

(08)

1 (1) P→Q A

2 (2) P→R A

3 (3) P→S A

4 (4) P→T A

5 (5) P A

12 (6) Q 15MPP

1 3 (7) R 25MPP

1 4 (8) S 35MPP

1 5 (9) T 45MPP

123 (ア) Q&R 67&I

1234 (イ) Q&R&S 8ア&I

12345 (ウ) Q&R&S&T 9イ&I

1234 (エ) P→(Q&R&S&T) 5ウCP

オ(オ) ~Q A

オ(カ) ~Q∨~P オ∨I

オ(キ) ~Q∨~R∨~S カ∨I

オ(ク) ~Q∨~R∨~S∨~T キ∨I

オ(ケ) ~(Q&R&S&T) ク、ド・モルガンの法則

1234 オ(コ)~P エケMTT

従って、

(08)により、

(09)

① Pならば、Qであり、

② Pならば、Rであり、

③ Pならば、Sであり、

④ Pならば、Tである。然るに、

⑤ Qではない。 従って、

⑥ Pでない。

といふ「推論」は「妥当」である。

従って、

(09)により、

(10)

①「脱水」ならば、「赤血球数は上昇する。」

②「脱水」ならば、「ヘモグロビンも上昇する。」

③「脱水」ならば、「ヘマトクリットも上昇する。」

④「脱水」ならば、「尿酸値も上昇する。」然るに、

⑤「赤血球数・他は、上昇してゐない」。 従って、

⑥「脱水」でない。

といふ「推論」は「妥当」である。

然るに、

(11)

(12)

従って、

(11)(12)により、

(13)

『事実』として、

①「脱水」ならば、「赤血球数は上昇する。」

②「脱水」ならば、「ヘモグロビンも上昇する。」

③「脱水」ならば、「ヘマトクリットも上昇する。」

④「脱水」ならば、「尿酸値も上昇する。」

然るに、

(14)

従って、

(14)により、

(15)

(ⅰ)2018年07月31日(3カ月毎の定期検査)

(ⅱ)2018年10月23日(3カ月毎の定期検査)

(ⅲ)2018年12月13日(痛風発作で通院)

(ⅳ)2018年12月21日(痛風発作で入院)

といふ「直近の4回の血液検査」に於いて、

といふ「持病」が有った「私の父」の、

(a)「赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット」は、「平均で、約0.5%、下降してゐる」ものの、その一方で、

(b)「尿酸値」に関しては、「最終的に、約26%の上昇」が「確認」出来る。

従って、

(10)~(15)により、

(16)

①「私の父が、脱水」ならば、「私の父の、赤血球数は上昇する。」

②「私の父が、脱水」ならば、「私の父の、ヘモグロビンも上昇する。」

③「私の父が、脱水」ならば、「私の父の、ヘマトクリットも上昇する。」

④「私の父が、脱水」ならば、「私の父の、尿酸値も上昇する。」然るに、

⑤「私の父の、赤血球数・他は、上昇してゐない」。 従って、

⑥「私の父は、脱水」ではない。

といふ「推論」は「妥当」であって、尚且つ、

⑥「私の父は、脱水」ではない。

といふ「結論」は、「真(本当)」である。

然るに、

(17)

「鈴木医師」曰く、

8.入院日(2018/12/21) の尿酸値は10.3と高値であり、入院の原因となった痛風発作の原因と考えられます。 入院後、 輸液等を行い高尿酸血症に対する薬剤の投与がなくとも尿酸値は低下 (2018/12/26:7.7 2019/1/4:7.0) し正常範囲内に改善しましたが、これは入院後に行った輸液治療により入院前に存在していた脱水状態が改善され 血中物質が希釈された効果により尿酸値も低下したことも一因であると考えます。

従って、

(11)(14)(15)により、

(18)

といふ「検査結果」、すなはち、

(ⅰ)2018年07月31日(3カ月毎の定期検査)

(ⅱ)2018年10月23日(3カ月毎の定期検査)

(ⅲ)2018年12月13日(痛風発作で通院)

(ⅳ)2018年12月21日(痛風発作で入院)

といふ「直近の4回の血液検査」に於いて、

(b)「尿酸とクレアチニン」は、「上昇している」が、その間にあって、

(a)「赤血球数」は、「下降してゐる」。

といふことからすれば、

『入院前に存在していた脱水状態』

は、有り得ないにも拘わらず、「鈴木医師」は、

『入院前に存在していた脱水状態』

といふ『誤診』を犯してゐる。

然るに、

(19)

「Bingチャト(生成AI)」に、「誤診率」を「質問」したところ、

従って、

(19)により、

(20)

「誤診」を犯さない「医師」はゐない。

ということからすると、「誤診」自体を「理由」に、「医師が糾弾されることは無い」はずあり、因みに、「白い巨塔(フジTV)の財前五郎」も、「(不可抗力による)誤診」そのものでは「有罪」にはならず、「一審」では「無罪」になってゐる。

然るに、

(14)(15)により、

(21)

「父の持病」は、

①「悪性貧血」と、

②「痛風」と、

③「慢性腎臓病」である。

といふ「事情」により、

①「赤血球(の推移)」と、

②「尿酸値(の推移)」と、

③「クレアチニン(の推移)」

に「注意」をしないのであれば、

④「わざわざ、3カ月に1度、血液検査」をする「必要」はない。

従って、

(11)(15)(17)(18)(21)により、

(22)

「実際」には、

①「赤血球」は「下降」してゐる。

②「尿酸値」は「上昇」し、

③「クレアチニン」も「上昇」してゐる。

にも拘らず、

8.入院日(2018/12/21) の尿酸値は10.3と高値であり、入院の原因となった痛風発作の原因と考えられます。 入院後、 輸液等を行い高尿酸血症に対する薬剤の投与がなくとも尿酸値は低下 (2018/12/26:7.7 2019/1/4:7.0) し正常範囲内に改善しましたが、これは入院後に行った輸液治療により入院前に存在していた脱水状態が改善され 血中物質が希釈された効果により尿酸値も低下したことも一因であると考えます。

といふ「回答」を私に対して行ふといふことは、要するに、

「父の持病」は、

①「悪性貧血」と、

②「痛風」と、

③「慢性腎臓病」であったにも、拘わらず、

といふ「(最も注意が必要な)検査結果」を「確認」しなかった。

といふことを、「自白」している、といふことに、他ならない。

然るに、

(23)

「Bingチャット」に、

「血液検査の見落とし」と、「医師の過失とは」と、「質問」したたところ、

との、ことである。

従って、

(20)(23)により、

(24)

「過失」=「注意義務違反」であって、

「血液検査の見落とし」は、「注意義務違反」であり、

そのため、「検査結果の見落とし」は、「過失」であるが、

「誤診」自体は、「過失」ではない。

従って、

(22)(24)により、

(25)

この場合、「誤診は、過失の必要条件であって、十分条件でない」が、

「注意義務違反」であるため、すなはち、「過失」である。

(01)

(02)

従って、

(01)(02)により、

(03)

「脱水であるならば、(赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、尿酸値)等が上昇する。」

然るに、

(04)

P=脱水である。

Q=赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットが上昇する。

R=尿酸値が上昇する。

とする。

従って、

(01)~(04)により、

(05)

①「脱水であるならば、(赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット、尿酸値)等が上昇する。」

②「P→Q&R」

に於いて、

①=② である。

然るに、

(06)

(ⅱ)

1 (1) P→Q&R A

2 (2) ~Q A

2 (3) ~Q∨~R 2∨I

2 (4) ~(Q&R) 3ド・モルガンの法則

12 (5)~P 14MTT

1 (6) ~Q→~P 25CP

従って、

(06)により、

(07)

②「P→Q&R」

③「~Q→~P」

に於いて、

②⇒③ である。

従って、

(05)(07)により、

(08)

①「脱水であるならば、(赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット、尿酸値)等が上昇する。」

②「P→Q&R」

③「~Q→~P」

に於いて、

①=② であって、

②⇒③ である。

従って、

(04)(08)により、

(09)

①「脱水であるならば、(赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット、尿酸値)等が上昇する。」

③「(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットが上昇していない)ならば、脱水ではない。」

に於いて、

① ならば、③ である。

従って、

(09)により、

(10)

(ⅰ)脱水であるならば、(赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット、尿酸値)等が上昇する。従って、

(ⅱ)(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットが上昇していない)ならば、脱水ではない。然るに、

(ⅲ)(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットが上昇していない)。 従って、

(ⅳ)脱水ではない。

という『推論』は、『妥当』である。

然るに、

(11)

従って、

(11)により、

(12)

2018年07月18日(定期検査)から、

2018年12月21日(入院当日)にかけて、

(ⅰ)(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット)は、「約0.5%下降している」のに対して、

(ⅱ)「尿酸値」には、「約26%の上昇」が「確認」出来る。

従って、

(10)(11)(12)により、

(13)

2018年07月18日(定期検査)から、

2018年12月21日(入院当日)にかけて、

(ⅳ)「脱水が有った」という「事実」は無い。

従って、

(12)(13)により、

(14)

「脱水が有った」という「事実」は無いが「故に」、「必然的」に、

「高尿酸血症(痛風発作の原因)」の「原因」は、「脱水」ではない。

従って、

(14)により、

(15)

という『診断(脱水状態)』は、

という「検査結果」と、『矛盾』する。

従って、

(16)

「S医師(総合病院の副院長)」は、「(約1カ月後、退院したその日に死亡した)私の父」を「診断」した際に、

「直近の血液検査」さえも、「確認していなかった」ということは、「疑う余地」が無い。

この記事は、計算が間違っています(正しくは、約0.13%ですが、データそのものも、違っています)。

―「表」を用いると、「字数制限」を超えるため、「スクリーンショット」を用いて、「字数を減らします」。―

(09)

(ⅰ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットは、「並行」して変化することが多く、

(ⅱ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットが、「低い」場合は、「貧血」が疑われ、

(ⅲ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットが、「高い」場合は、「脱水」が疑われます。

(日本臨床検査専門医会、増田亜希子)

従って、

(08)(09)により、

(10)

「患者」は、「赤血球数」が「低いとき」、すなわち、

「(32回中の)3回中、3回」とも、「貧血」であって、

「脱水」ではない時に、「痛風発作」を「発症」している。

ということから、

「患者の、痛風の原因は、脱水ではなく、むしろ、貧血である。」

という『診断』こそが、『正しい』。

然るに、

(11)

S医師の場合は、次のように、

01月29日に、死亡するまで、一貫して、「脱水」が「痛風発作の原因」であると、「信じている」。

(12)

従って、

(12)により、

(13)

(ⅰ)私(次男)は、入院当日(12月21日)に、

(ⅱ)5階ナースステーション前の、テーブル席で、

(ⅲ)K看護師とのオリエンテーションの際に、

(ⅳ)「フェブリクと、ザイロリックと、マグロと、タラの芽」は、「禁忌」であると、明確に、伝えてある。

従って、

(12)(13)により、

(14)

S医師の「回答」は、「要約」すると、

①「2019/01/04」の時点で、

②「フェブリク(禁忌)の服用」が無くとも、

➂「尿酸値(7.0)」は、

④「基準値の上限(7.8)」よりも、

⑤「低く(良く)」なっていたし、そもそも、

⑥「フェブリク(禁忌)の投与」は「予防」が「目的」であって、

⑦「治療」が「目的」ではなかったのであるが、

⑧「フェブリク(禁忌)」を用いて、「予防」するかどうかを決めるのは、

⑨「私(主治医)」であって、

⑩「あなた(患者の保護者)」ではない。

という、ことになる(ので、Informed Consent という「思想」の否定である)。

然るに、

(15)

「患者」の場合は、「3カ月に一度、定期的に、血液検査」を受けていたため、

「赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・尿酸・クレアチニン・総蛋白」等々、 という「検査結果」が残っている。

従って、

(11)(15)により、

(16)

(ⅰ)S医師が、K医師の「後医」になった際に、

(ⅱ)K医師が残した「66カ月分のデータ」を「確認」していたならば、

(ⅲ)「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット」と、

(ⅳ)「尿酸値(痛風の原因)・クレアチニン(腎機能の指標)」が、「連動」しない。

ということは、「把握」出来ていたことになる。

然るに、

(17)

従って、

(16)(17)により、

(18)

「41回の検査結果」を「確認」しなくとも、

「(直近の)4回の検査結果」だけでも、

(ⅲ)「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット」と、

(ⅳ)「尿酸値(痛風の原因)・クレアチニン(腎機能の指標)」が、「連動」しない。

ということは、「把握」出来ていたことになる。

従って、

(11)(18)により、

(19)

(ⅰ)「S医師」が、

(ⅱ)「患者の痛風発作(高尿酸血症)」の「原因」は、

(ⅲ)「貧血」ではなく、「脱水」である。

と、「主張」することは、その実、

(ⅳ)「S医師」は、「自分自身」で、

(ⅴ)「私は、(直近の)4回の検査結果さえも、見ていません」。

(ⅵ)という風に、「証言」していることに、「等しい」のであって、

(ⅶ)「その内容」は、「注意義務違反・債務不履行」に、他ならない。

然るに、

(20)

「白い巨塔(フジTV)」の「例」もあるように、

「誤診」自体は、「不可抗力」ということも、有り得るため、

「財前五郎」も「誤診」であっても、「一審」では、「有罪」にはなっていないのですが、

「誤診の原因」が、「注意義務違反」による場合は、「不可抗力」ではないため、「有罪」となります。

然るに、

(21)

「白い巨塔(フジTV)」の「裁判」では、

A:しかし、この左肺の影に関しては、あなた御自身が、治療方針が議論に発展する可能性があるとおっしゃられた程、判断の難しいものです。この肺の影だけは、どんなに時間を割いても、懇切な説明が必要であったのではないですか。B:ですが、患者や御家族も納得なさっている。その「証拠」に、術前にちゃんと「同意書」を頂いているんです。A:Cさん、同意書をお書きになったんですか。C:同意書を書いたからといって、「同意したわけではありません」。B:同意書というのは、「同意したら書くものです。」C:医師に「他に助かる道が無い」と言われれば、「同意するしかないじゃないですか。」A:十分な説明がなされず、「事実を伏して、半ば強要する形で取られた同意書には、何の意味も無い」のではないでしょうか。

(20)(21)により、

(22)

「財前五郎」は、「一審」では、

「誤診」ではあっても、「注意義務違反」ではないとされて、「無罪」となり、

「二審」では、「説明義務違反」を「理由」に、「有罪」とされています。

なお、判決の社会的影響を考え、次に、判決理由の要旨を述べます。被控訴人、財前五郎の医療行為そのものは十分に平均的水準を上回るもので、法的に責めれるものではない。しかし、あらゆる治療行為が、リスクを伴ったものである以上、患者への真摯な説明と、それに基づく同意が不可欠となるにも拘わらず、被控訴人、財前は、「手術以外の方法」を「助かりたいなら、手術しかない」の一言で退けた事実が有り、その過失は否定しがたい。医師は医療技術の専門家であるとともに、人間の生命を扱う職業でもある。従って、社会は医師に信頼するにふさわしい人間であることを期待している。被控訴人、財前が、診療・研究・教育指導に当たる国立大学の教授であることに考えを及ぼす時、その責任は厳しく問われるべきである。以上。

(21)(22)により、

(23)

(ⅰ)財前五郎は、「一審」では、「誤診」ではあるが、「不可抗力」であるとして、「無罪」となり、

(ⅱ)財前五郎は、「二審」では、「説明義務(IC)違反」であるとして、「有罪」となっている。

然るに、

(24)

(ⅰ)私の父の場合は、

(ⅱ)保護者である「私(次男)」が、

(ⅲ)入院時に、敢えて、

(ⅳ)「フェブリク」は、「禁忌」であると、明確に、伝えてある。

ということからも、

「私の父の場合」は、 「説明自体が、一切無く、暗黙裡に、予防と称して、勝手に、フェブリク(禁忌)が投与され、その24日後に、死亡してる。」 ということであり、それ故、「完璧な、説明義務違反である」と、考えます。

(25)

その他、語りたいことは、「この20倍くらい(?)」は有るのですが、この辺で、終わりにします。

(01)

【高校数学A】で習う通り、

「男子3人、女子2人の、5人の生徒」が、「くじ引き」で、

「一列に並ぶ際」に、「女子2人」が「最後の2人」になる「確率P」は、

「(3!×2!)÷5!=12÷120=0.1(10%)」である。

然るに、

(02)

男子={A,B,C}

女子={D,E}

であるとして、

「5人(A,B,C,D,E)」の並び方」の「構成(construction)」は、

ABCDE ABDCE ACBDE ACDBE ADBCE ADCBE

BACDE BADCE BCADE BCDAE BDACE BDCAE

CABDE CADBE CBADE CBDAE CDABE CDBAE

DABCE DACBE DBACE DBCAE DCABE DCBAE

ABCED ABDEC ACBED ACDEB ADBEC ADCEB

BACED BADEC BCAED BCDEA BDAEC BDCEA

CABED CADEB CBAED CBDEA CDAEB CDBEA

DABEC DACEB DBAEC DBCEA DCAEB DCBEA

ABECD ABEDC ACEBD ACEDB ADEBC ADECB

BAECD BAEDC BCEAD BCEDA BDEAC BDECA

CAEBD CAEDB CBEAD CBEDA CDEAB CDEBA

DAEBC DAECB DBEAC DBECA DCEAB DCEBA

AEBCD AEBDC AECBD AECDB AEDBC AEDCB

BEACD BEADC BECAD BECDA BEDAC BEDCA

CEABD CEADB CEBAD CEBDA CEDAB CEDBA

DEABC DEACB DEBAC DEBCA DECAB DECBA

EABCD EABDC EACBD EACDB EADBC EADCB

EBACD EBADC EBCAD EBCDA EBDAC EBDCA

ECABD ECADB ECBAD ECBDA ECDAB ECDBA

EDABC EDACB EDBAC EDBCA EDCAB EDCBA

による、「120通リ」であって、その内、

ABCDE ACBDE

BACDE BCADE

CABDE CBADE

ABCED ACBED

BACED BCAED

CABED CBAED

は「6(縦)×2(横)=12通リ」である。

従って、

(01)(02)により、

(03)

「数学の証明」とは「構成(construction)」である(直観主義論理)」。

として、「確率」とは、『面積の比』であるとするならば、

「男子3人、女子2人の、5人の生徒」が、「くじ引き」で、

「一列に並ぶ際」に、「女子2人」が「最後の2人」になる「確率P」は、

(3!×2!)÷5!=12÷120=0.10(10%)である。

という「命題」は、「未来永劫(いかなる可能世界であっても)、真である。」

然るに、

(04)

①「女生徒は、男子生徒よりも、背が低いことが多い」とは言えない。

②「女生徒は、男子生徒よりも、背が低いことが多い」。

に於いて、

① を「帰無仮説」とし、

② を「対立仮説」とする。

然るに、

(01)により、

(05)

「男子3人、女子3人の、6人の生徒」が、「身長の大きい順」に、

「一列に並ぶ際」に、「女子3人」が「最後の3人」になる「確率P」は、

(3!×3!)÷6!=36÷720=0.05(5%)である。

従って、

(06)

「5%」という「P値」を、

「偶然には起こり得ない程、小さな値」であると「仮定」すると、

①「女生徒は、男子生徒よりも、背が低いことが多い」とは言えない。

とは言えない。

従って、

(04)(05)(06)により、

(07)

「5%」という「P値」を、

「偶然には起こり得ない程、小さな値」であると「見做す」のであれば、

①「女生徒は、男子生徒よりも、背が低いことが多い」とは言えない。

②「女生徒は、男子生徒よりも、背が低いことが多い」。

に於いて、

「① 帰無仮説」が「否定(棄却)」されて、

「② 対立仮説」が「肯定(採択)」される。

然るに、

(08)

P値 P-value

P値が小さいほど、検定統計量がその値となることはあまり起こりえないことを意味する。

一般的にP値が5%または1%以下の場合に「帰無仮説」を偽として棄却し、「対立仮説」

を採択する(統計用語集)。

(09)

「有意水準が赤点のボーダーラインであり、P値がテストの点数」なのです。これを知っておくと、実は「有意/有意でない」というのは、有意水準をどこに設定するか次第であるということがわかると思います。つまり、通常は5%に有意水準を設定しますが、それをゆるくして、10%したり、きびしく1%にすれば、「有意/有意でない」という結論が変わってくるということです(吉田寛大輝、いちばんやさしい医療統計、2019年61頁)。

従って、

(07)(08)(09)により、

(10)

①「女生徒は、男子生徒よりも、背が低いことが多い」とは言えない。

②「女生徒は、男子生徒よりも、背が低いことが多い」。

に於いて、

① を「真」とするか、

② を「真」とするか。

という「結論」は、

①「P値(5%)」を「小さい」とするか、

②「P値(5%)」を「小さくない」とするか。

という、「(仮説検定を行う人間の)単なる主観」に過ぎない。

従って、

(10)により、

(11)

「P値」が、「10%」ではなく、「5%」であるとして、

「男子3人、女子2人の、5人の生徒」が、「身長の大きい順」で、

「一列に並ぶ際」に、「女子2人」が「最後の2人」になる「確率P」は、

(3!×2!)÷5!=12÷120=0.10(10%)である。

ということに加えて、

「男子3人、3人の、6人の生徒」が、「身長の大きい順」で、

「一列に並ぶ際」に、「女子3人」が「最後の3人」になる「確率P」は、

(3!×3!)÷6!=36÷720=0.05(5%)である。

ということは、

①「女生徒は、男子生徒よりも、背が低いことが多い」とは言えない。

②「女生徒は、男子生徒よりも、背が低いことが多い」。

に於いて、「どちらが本当か」は、「(3人目の女子の)データで決まる」。

ということを、「意味」している。

然るに、

(12)

「データによって、真偽が定まる命題」を、「未来永劫、真である。」

とは、「言えない」。

従って、

(01)~(12)により、

(13)

「数学的に真である命題」は、「未来永劫(いかなる可能世界であっても)真である。」

のに対して、

「医学的に真である命題」は、「確率的に(蓋然的に)正しい」ということに、過ぎない。

従って、

(13)により、

(14)

「医学的な命題」が、「統計(確率)」に基く以上、

「この患者の、この症状」は、「ワクチンAの副作用」である。

ということに対する「証明」を、「数学でいう、文字通りの証明」であるとすることは、

『原理的に、不可能』である。

従って、

(14)により、

(15)

「医師に過失行為が認められ、患者が亡くなっても、その両者の間に因果関係がなければ、損害賠償責任は発生しません。これは患者の死亡が医療ミスによる損害であるとはいえないからです(勤務医の方は必見、医師賠償保険責任ガイド)。」とは言うものの、

「ワクチンAの副作用」によって、「患者が死亡したとしても」、「因果関係」に対する、「(数学的な)証明」は、『原理的に、不可能』である。

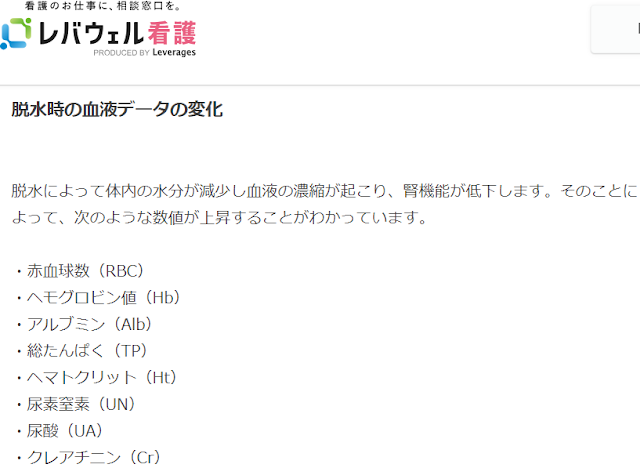

(01)

脱水によって体内の水分が減少し血液の濃縮が起こり、腎機能が低下します。

そのことによって、次のような数値が上昇することがわかっています。

・赤血球数(RBC)・ヘモグロビン値(Hb)・ヘマトクリット(Ht)

・総たんぱく(TP)・アルブミン(Alb)

・尿素窒素(UN)・クレアチニン(Cr)

・尿酸(UA)

従って、

(01)により、

(02)

(ⅰ)脱水によって腎機能が悪化しているのであれば、赤血球とクレアチニンは並行して増大しなければならない。

然るに、

(03)

然るに、

(04)

「赤血球」の「小さい順」に、「日付」を「並び替え」ると、

然るに、

(05)

「赤血球」だけであれば、

然るに、

(06)

「クレアチニン」だけであれば、

従って、

(05)(06)により、

(07)

①「赤血球の値」が「大きく」なれば、「クレアチニンの値」も「大きく」なる。

②「赤血球の値」が「小さく」なれば、「クレアチニンの値」は「大きく」なる。

に於いて、

① は「ウソ」であって、

② も「ウソ」である。

従って、

(07)により、

(08)

①「赤血球の値」と「クレアチニンの値」には、「正の相関は、無い」し、

②「赤血球の値」と「クレアチニンの値」には、「負の相関も、無い」。

従って、

(08)により、

(09)

(ⅱ)赤血球とクレアチニンは並行して増大していない。

然るに、

(10)

然るに、

(11)

(ⅲ)腎機能が悪化している。

従って、

(02)(09)(11)により、

(12)

(ⅰ)脱水によって腎機能が悪化しているのであれば、赤血球とクレアチニンは並行して増大しなければならない。

(ⅱ)赤血球とクレアチニンは並行して増大していない。

(ⅲ)腎機能が悪化している。

という「命題」は、「3つとも真である」。

然るに、

(13)

1 (1)P&Q→R 仮定

2 (2) ~R 仮定

12 (3)~(P&Q) 12MTT

12 (4)~P∨~Q 3ド・モルガンの法則

12 (5)~Q∨~P 4交換法則

12 (6) Q→~P 5含意の定義

7(7) Q 仮定

127(8) ~P 67MPP

という「推論」は「妥当」である。

然るに、

(14)

P=脱水である。

Q=腎機能が悪化する。

R=赤血球・クレアチニンは並行して変化する。

であるとする。

従って、

(13)(14)により、

(15)

(1)脱水によって腎機能が悪化しているのであれば、

赤血球とクレアチニンは並行して増大しなければならない。

(2)然るに、「検査結果」を見る限り、当該の患者の、

赤血球とクレアチニンは並行して変化しない。従って、

(3)脱水によって、 腎機能が悪化している。というわけではない。従って、

(4)脱水でないか、 腎機能が悪化していないか、どちらかである。従って、

(5)腎機能が悪化していないか、 脱水でないか、どちらかである。従って、

(6)腎機能が悪化しているならば、脱水ではない。然るに、

(7)腎機能が悪化している。従って、

(8)脱水ではない(選言三段論法)。

という「推論」は、「妥当」である。

従って、

(12)~(15)により、

(16)

(ⅰ)脱水によって腎機能が悪化しているのであれば、赤血球とクレアチニンは並行して増大しなければならない。然るに、

(ⅱ)赤血球とクレアチニンは並行して増大していない。然るに、

(ⅲ)腎機能が悪化している。従って、

(ⅳ)脱水ではない。

といふ「推論」は「妥当」であって、尚且つ、

(ⅳ)脱水ではない。

という「結論(命題)」は、「真」である。

然るに、

(17)

1 (1)P&Q→R 仮定

2 (2) ~R 仮定

12 (3)~(P&Q) 12MTT

12 (4)~P∨~Q 3ド・モルガンの法則

12 (5)~Q∨~P 4交換法則

12 (6) Q→~P 5含意の定義

7(7) Q 仮定

127(8) ~P 67MPP

という「推論」に加えて、

1 (1)P&Q→R 仮定

2 (2) ~R 仮定

3 (3) Q 仮定

4(4)P 仮定

34(5)P&Q 34&I

1234(6) R 15MPP

1234(7) ~R&R 26&I

123 (8)~P 47RAA

という「推論」も「妥当」である。

従って、

(14)(17)により、

(18)

(1)脱水によって腎機能が悪化しているのであれば、

赤血球とクレアチニンは並行して増大しなければならない。然るに、

(2)「検査結果」を見る限り、当該の患者の、

赤血球とクレアチニンは並行して変化していない。然るに、

(3)腎機能は悪化している。従って、その上、仮に、

(4)脱水であるとするならば、

(5)脱水であって、尚且つ、腎機能が悪化していることになり、そのため、

(6)赤血球とクレアチニンは並行して増大しなければならないが、実際には、

(7)赤血球とクレアチニンは並行して増大していないので、矛盾する。従って、

(8)脱水ではない。

従って、

(10)(15)(18)により、

(19)

とは言うものの、実際には、

(8)脱水ではない。

従って、

(19)により、

(20)

12. 2019/1/19から輸液を中止しましたが、翌1/20から食事摂取量が不安定~低下しております(電子カルテ温度板参照)。高齢の患者様はもともとの生理的予備能が低下していることもあり、嘔吐や下痢などの症状がなくとも食事摂取量が低下すれば脱水状態を発症・継続することは容易に起こりうることです(2019/1/25の血液検査結果(ヘマトクリット上昇、食事摂取量低下にもかかわらずアルブミン上昇、ナトリウム上昇)から脱水状態であると確認したため同日より輸液再開しております)。

という『診断』は、『誤診』である。

然るに、

(21)

「説明」は「省略」するものの、「右の診断」が『誤診』であることは、

(01)

#1 痛風

#2 慢性腎臓病

#3 悪性貧血(due to #4)

#4 胃癌[全摘術後]

従って、

(01)により、

(02)

「ABCD(患者ID0000123456)」には、「胃癌の手術後」、「悪性貧血」の「持病」があって、「赤血球系」が「極端に低い」ことから、

「3カ月に一度、K医師の診察」の際に、「注射(メチコバール)」をしていました。

然るに、

(03)

という「会話」が、「確認」出来ます。

然るに、

(03)により、

(04)

『Dr. 赤血球が少なくなっていることに関しては、点滴で血液が薄まっている可能性もある。』

と言うのであれば、

①「点滴を開始」すれば、「血液が希釈」されて、「赤血球が少なくなる」。

②「点滴を中止」すれば、「血液が濃縮」されて、「赤血球が、回復する」。

③「点滴を中止」しても、「赤血球が元に戻ら」なければ、「貧血」が「増悪」している。

ということになる。

然るに、

(05)

従って、

(05)により、

(06)

然るに、

(07)

「普段の食欲」は「普通」。

「体温37.2度(微熱)」。

「軽度発赤」、腫脹、疼痛あり。 という「記録(問診票・カルテ)」と、「私の記憶」により、

「12月13日(入院の8日前)」に関しては、

(a)「歩行による通院、買い物」等も「可能」であり、

(b)「普通に食事(3食)」が摂れ、「お茶」をよく飲み、

(c)「排便・排尿」も「普通」です。

従って、

(04)~(07)により、

(08)

従って、

(08)により、

(09)

然るに、

(10)

従って、

(09)(10)により、

(11)

従って、

(10)(11)により、

(12)

(ⅰ)「2019/1/25 の血液検査の結果」から、

(ⅱ)「脱水状態」であると「確認」した。

といふ『診断』は、

(ⅲ)「(入院8日前の)2018/12/13の血液検査の結果」

を「見ていない」が故に、明らかに、『誤診』であると、言わざるを得ない。

(13)

「比喩」を用いるならば、

(a)痩せすぎなので、「体重を増やさなければならない」人がいて、その人が、

(b)服を着て、 体重を測ったら、40kgで、

(c)服を脱いで、体重を測ったら、35kgであったとして、次に、もう一度、同じ、

(d)服を着て、 体重を測っても、35kgであったとしたら、

(e)(b)の「時点」よりも、5kg、痩せたことになる。従って、

(f)服を着て、40kgに戻るとしたら、むしろ「朗報」である。

という場合に、「喩える」ことが、出来ます。

従って、

(13)により、

(14)

(a)貧血なので、 「数値を上げなければならない」人がいて、その人の、

(b)普段の、 数値が、2.5で、

(c)点滴中の、 数値が、1.7であったとして、次に、

(d)点滴を止めても、数値が、1.7のままであったとしたら、

(e)(b)の「時点」よりも、32%、下がったことになる。従って、

(f)点滴を止めて、 数値が、2.5(100%)に戻るとしたら、「朗報」である。

従って、

(11)~(14)により、

(15)

鈴木医師の『誤診』は、

(a)痩せ過ぎの人の、「服を着た、状態での体重」と、

(b)痩せ過ぎの人の、「服を脱いだ状態での体重」とを、「区別」せずに、

(c)「服を着た、普段の状態での体重」を以て、「肥満」になった。

としている「場合」に、「喩える」ことが、可能です。

(01)

(136)

最後なので、もう一度だけ、「繰り返し」しますが、

という「元になるグラフ」を、

という風に「ソート(並び替え)」をして、その上で、

という風に、「クレアチニン」に「注目」すると、「ABCD(受理番号#####)」の、

「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット」の「増加」と、「クレアチニン」の「増加」

との間には、「相関」が無い、ということが「一目瞭然」です。

然るに、

(137)

『赤血球系』 は、「脱水の指標」であって、

『クレアチニン』は、「腎機能の指標」です。

従って、

(136)(137)により、

(138)

ということは、「明白」なはずです。

然るに、

(139)

Pmdaに「集積」する「データ」は、「医学の進歩」に資するために、研究者の皆さまによって、「共有」されるはずです。

従って、

(140)

にも拘わらず、

とされるならば、

ということになり、そのようなことは、「有ってはならない」と、考えます。

然るに、

(141)

私だけでなく、亡くなった父こそが、「自分の死」によって、

ということを、望んではいないのであって、そのため、長々と、「追加の資料」を書いた

という次第ですが、Pmdaの皆さんによって、以上の「内容」が考慮された上で、

私自身が、「救済の対象」となれるように、切に、願っています。

(01)

①「肺の陰影」は「炎症性変化」である(財前教授)。

②「肺の陰影」は「癌の転移」である(里見助教授)。

③「肺の陰影」は「癌の転移」である(病理解剖の結果)。

然るに、

(02)

③「病理解剖の結果」は「正しい」。

従って、

(01)(02)により、

(03)

①「肺の陰影」は「炎症性変化」である(財前教授)。

②「肺の陰影」は「癌の転移」である(里見助教授)。

に於いて、

① は『誤診』であって、

② は『誤診』ではない。

然るに、

(04)

④ 唐木教授(鑑定人)曰く、

現実には、佐々木庸平氏は、術後、癌性リンパ管症の急速な進行により死に至りましたが、

臨床症状、レントゲン所見、検査所見等から、肺炎を第一に疑うことは、当然である。

しかし、術後肺炎の治療として、投与された抗生物質が、1月8日、午後4時頃の段階で、

奏効しなくなったわけですから、その時点で診断の見直しをしなかったという点については、

疑問の余地を残すところであります。

然るに、

(05)

⑤ 裁判官曰く、

主文。

一、原告ら請求を棄却する。

二、訴訟費用は、原告ら負担とする。

財前教授が、炎症性変化と診断し、手術を行ったことは、間違いとは言えない。

死因の癌性リンパ管症は、本件の場合、あくまで、死後、解剖を行うことで、

初めて、診断が可能なことであり、その『結果論』で、医師の責任を問うのは、

医師に対し、あまりに、過酷な要求と言える。

従って、

(03)(04)(05)により、

(06)

財前教授の「診断」は『誤診』ではあったが、

財前教授が「不注意」であったとは言えないが故に、

財前教授は「無罪」である。

従って、

(06)により、

(07)

①『誤診』自体による「有罪」は無く、

②「不注意」による『誤診』であれば「有罪」である。

然るに、

(08)

1 (1) P→(Q→ R) A

2 (2) Q&~R A

3 (3) Q→ R A

2 (4) Q 2&E

23 (5) R 34MPP

2 (6) ~R 2&E

23 (7) R&~R 56&I

2 (8) ~(Q→ R) 37RAA

12 (9)~P 18MTT

1 (ア)(Q&~R)→~P 29CP

イ(イ) P A

イ(ウ) ~~P イDN

1 イ(エ) ~(Q&~R) アウMTT

1 イ(オ) ~Q∨ R エ、ド・モルガンの法則

1 イ(カ) Q→ R オ含意の定義

1 (キ)P→(Q→ R) イカCP

従って、

(08)により、

(09)

① P→(Q→R)

②(Q&~R)→~P

に於いて、

①=② は、「(逆ではなく)対偶である」。

従って、

(09)により、

(10)

P=術後肺炎である。

Q=抗生物質を投与する。

R=熱が下がる。

であるとして、

① 術後肺炎であるならば(抗生物質を投与すれば、熱が下がる)。

②(抗生物質を投与しても、熱が下がらない)ならば術後肺炎ではない。

に於いて、

①=② は、「(逆ではなく)対偶である」。

従って、

(10)により、

(11)

① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値が下がる)。

②(点滴をしても、数値が下がらない)ならば脱水ではない。

に於いて、

①=② も、「(逆ではなく)対偶である」。

然るに、

(12)

従って、

(11)(12)により、

(13)

S医師は、

① 脱水であるため(点滴をすれば、数値は下がる)。⇔

②(点滴をしても、数値が下がらない)ならば脱水ではない。

という風に、「診断」をしている。

然るに、

(14)

従って、

(14)により、

(15)

「クレアチニン」に関しては、「むしろ、上昇している」し、

「尿素窒素(BUN)」は、「下がった」とは言え、「3倍が、2.5倍になっている」に過ぎない。

従って、

(13)(14)(15)により、

(16)

②(点滴をしても、数値が下がらない)ならば脱水ではない。然るに、

②(点滴をしても、数値が下がらない)。従って、

② 脱水ではない。

従って、

(13)(16)により、

(17)

① 脱水であるため(点滴をすれば、数値は下がる)。⇔

②(点滴をしても、数値が下がらない)ならば脱水ではない。

という風に、「診断」をしているが、

② 脱水ではない。

然るに、

(18)

従って、

(04)(10)(11)(17)(18)により、

(19)

財前先生は、「癌性リンパ管症」を、「術後肺炎」であると『誤診』し、

S先生は、「急性腎不全」を、 「脱水」 であると『誤診』している。

然るに、

(20)

従って、

(20)により、

(21)

「患者の持病」は、「痛風(高尿酸血症)」と「慢性腎臓病」と「悪性貧血」の、「3つ」であった。

従って、

(21)により、

(22)

S医師は、「患者」の「クレアチニン・赤血球・尿酸値」に対しては、「特に、注意」を払っていたことになり、そうでなければ、医師として「怠慢」であると、言わざるを得ない。

然るに、

(23)

従って、

(23)により、

(24)

S医師は、「点滴をすると、 血液が希釈され、 赤血球の値が、低下すること」 を知っていた。⇔

S医師は、「点滴をしないと、血液は希釈されず、赤血球の値が、低下しないこと」を知っていた。

然るに、

(25)

従って、

(14)(25)により、

(26)

実を言うと、「2019年01月25日の赤血球の値(2.46)」は、「中央値(メディアン)」であって、それ故、

「2019年01月25日」に於いて、「患者」は、「脱水(血液濃縮)」を、起こしてはいない。

従って、

(19)(22)(26)

(27)

(ⅰ)S先生は、「急性腎不全」を、「脱水」であると『誤診』している。

(ⅱ)S医師は、「患者」の「クレアチニン・赤血球・尿酸値」に対しては、「特に、注意」を払っていたことになり、そうでなければ、医師として「怠慢」である。

(ⅲ)「2019年01月25日」に於いて、「患者」は、「脱水(血液濃縮)」を、起こしてはいない。

従って、

(07)(27)により、

(28)

①『誤診』自体による「有罪」は無く、

②「不注意」による『誤診』であれば「有罪」であるが、

S先生は、『不注意による誤診』であるし、尚且つ、「患者」は、『誤診の4日後』に、「死亡」している。

然るに、

(29)

関口弁護士:

癌治療において、医者と患者が向き合うために、不可欠なものは、何でしょう。

里見先生:

それは、話すということに、尽きると思います。

財前は、選択の可能性があることを、説明せず、オペ以外の選択は無いと、言い切った。

然るに、

(30)

裁判官:

主文。

一、現判決を、次の通リ変更する。・・・・・。

尚、判決の社会的影響を考え、次に、判決理由の要旨を述べます。

被控訴人、財前の治療行為そのものは、十分に、平均的水準を上回るもので、法的に、責められるものではない。

しかし、あらゆる治療行為が、リスクを伴ったものである以上、患者への、真摯の説明と、それに基づく、「同意」が、「必要不可欠」となる。

にも拘わらず、被控訴人財前は、「手術以外の方法」を、「助かりたいなら、手術しか無い」の一言で、退けた事実があり、その「過失」は、否定しがたい。

従って、

(29)(30)により、

(31)

財前五郎は、「インフォームドコンセント」を怠った(患者と、話し合わなかった)が故に、「有罪」となっている。

従って、

(06)(30)(31)により、

(32)

「一審」に於いて、

財前教授の「診断」は『誤診』ではあったが、

財前教授が「不注意」であったとは言えないが故に、

財前教授は「無罪」であるとされたものの、

「二審」に於いて、

財前五郎は、「インフォームドコンセント」を怠った(患者と、話し合わなかった)が故に、「有罪」となっている。

然るに、

(33)

然るに、

(33)により、

(34)

「薬剤の投与」が無くとも、「尿酸値」が「正常」になったにも拘わらず、

というような「危険な薬剤(禁忌)の投与」の「承諾」を、私であろうと、私以外の誰であろうと、するはずがありませんし、「投与の承諾」はしていない、ということに関しては、「電子カルテ」以外の「記録」によって、「完璧に証明」出来ます。

然るに、

(35)

2 刑事責任

医療過誤は場合によっては業務上過失致死傷罪(刑法211条)に該当することがありますが、民事損害賠償責任とは異なり、国家刑罰権の発動ですので、患者が死亡しかつ過誤が初歩的ミスの場合のような重大な不注意で患者が死亡した場合に限って起訴されることが多いのが実情です(学陽書房、医療事故の法律相談〈全訂版〉、2009年、12頁)。

従って、

(28)(32)~(35)により、

(36)

少なくとも、私自身は、S医師(社会医療法人、副院長)が、「刑事事件の被告」として、「有罪」であることを、確信している。

.PNG)