この村での住人としては最後の、

ひょっとして生涯最後になるかもしれん、自家製紅茶作り。

今年で4~5年目になるかなあ、自分とこの茶葉で紅茶作んのん。

一昨年、割と丁寧に記録残してたんでご紹介。

今年は手首の調子もあんまりようないし、ほんの先っぽの新芽だけ摘んだ。

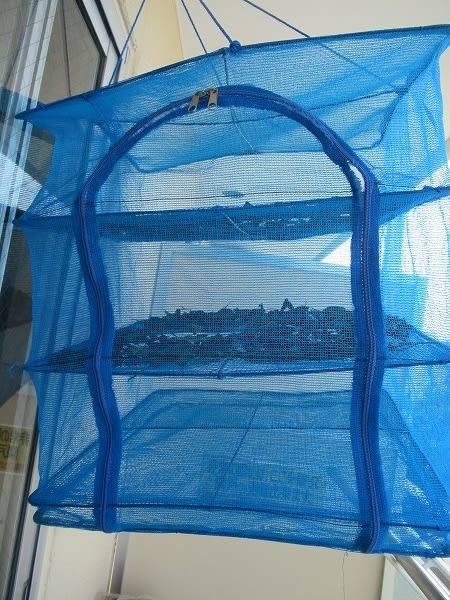

で、揉みやすうするために、ちょっと長めに二日間陰干し。

それを今年は、お別れ会兼ねて、村で一番親しいしてもろてる人と一緒に揉み揉みした。

彼女はちゃんとザルで揉んでたけど、

私は例によって、ビニール袋に入れて、その上から揉むやり方。

若い芽ぇばっかりやったからか、40分くらいで葉がよれてきた。

ビニール袋密封して半日ほど置いたら発酵してくる。

この後、120℃のオーブンに10分間入れて発酵止め。

キッチンペーパー敷いたレンジで様子見ながら500Wを1~2分ずつ数回。

からからになったら完成。

左が今回作った紅茶。右は今飲んでる去年の紅茶。

どないでっしゃろ今年の紅茶。

去年のより若い葉ぁ使こてるぶん、撚りは強いけど、香りはやっぱまだ去年のには負けてまうわなあ。

毎年、5月後半に村の茶摘みがある。

今年は改選で区長さんが交替したバタバタもあって、ちょっと遅れ気味。

茶摘みゆうのは、絣の着物にたすき掛けの若い女性が優雅に行うもん。

大阪に住んでた頃、なんとなくそう思うてた。

ま、高齢化が進む昨今、「若い」という点にはかなりのズレが生じてるかも、

くらいの懸念は薄々抱いてたものの‥‥。

実際、この村に移住して手伝うようになった茶摘みは、

婆ちゃん達が茶畑にへたり込んでせっせと摘んどった。

華やかさには欠けるけど、これはこれで風情あり。

ところが今年の茶摘みにはびっくりした。

農作業服に長靴姿は私だけ。

あとの女性陣はエプロンにスニーカー姿。

お茶の葉は、まず男性陣が電動植木ばさみで枝ごと刈り取って、

今度は女性陣が、その枝から若い葉だけを摘むんやって。

つまり、

茶畑から刈り取った枝を、近くの公民館に運んで、

その周囲に腰下ろした女性陣が、せっせと葉を摘み取る。

摘み取った葉をでかい籠に集めて、

最終的にそれを町の製茶所に持ち込んでお茶にしてもらう。

招集かけても参加できる人数が年々少ななってきたのと、

茶畑に長時間しゃがみこんでの作業が年齢的にきつい人が増えてきた、

ゆうのが理由らしい。

しゃあないこととはいえ、なんか、寂しい気ぃも。

ま、自分ちのお茶まだ摘んでないから、

今年もいやゆうほど手摘み作業はできるわけやけど。

去年、初めて自家製紅茶に挑戦した。

葉ぁもみもみしてる時の甘~い香り。

あの幸せよもう一度、ゆうことで今年も紅茶作りに挑戦。

裏庭からお茶の葉ぁ摘んできて、

一日半ほど日陰干しして、

じわじわもみ始めて、

手ぇだるなってくるけど、それでもエイ、エイ、エイってもんで、

ファスナー付きの袋に入れて半日ほど発酵させて、

120℃のオーブンに10分間入れて発酵止め。

それから二日ほど日陰干ししたんよね。

お味はというと、

去年のに比べて苦みがものすごく強い。

ほんまは最終工程として「火入れ」ゆうのがあって、

70℃くらいの熱を4~5時間かけるんやって。

けど、うちのオーブン、100℃以上か、40℃にしか調整でけへん。

去年も「火入れ」なんかせえへんかったんやけど、もうちょっと甘味があったような気ぃする。

しょうない、40℃のオーブンに2時間入れてみたけど、多少まろやかになったかなあ、ゆう程度。

去年は最後、日陰干しやのうてレンジで乾燥させたこと思い出し、レンジ200W30分かけたった。

このレンジ中、甘~い幸せな香りしてた。

よっしゃ、これでよし

紅茶作りの労苦は、十分に報われました。

お味のほうはどうなったかというと、

ちょっと苦みのある、アッサムくらいの感じかなあ。

私、アッサム好きやし、

よかった、よかった。

そう思とこ、

思とこ。

けど、去年とおんなじ木ぃやのに、

どこでこないに味変わったんやろ。