今回の研究では、ドイツ・マックスプランク重力物理学研究所のスーパーコンピュータ“SAKURA”と理化学研究所のスーパーコンピュータ“富岳”を使用し、中性子星同士の連星による合体イベント“連星中性子星合体”に関する世界最高レベルの解像度の一般相対論シミュレーションに成功しています。

その結果分かったのは、連星中性子星合体で形成される中性子星の一種“強磁場星(マグネター)”であれば、“ショートガンマ線バースト”を引き起こせる可能性があることでした。

このショートガンマ線バーストは、ダイナモ機構と呼ばれる過程で駆動されるることも明らかになったようです。

宇宙最大規模の爆発現象

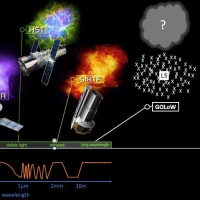

宇宙最大規模の爆発とされるガンマ線バースト(※1)は、天体の一点から太陽光度の約1018倍という、極めて高いエネルギーのガンマ線が短時間だけやって来る突発的天体現象の一つです。

2017年8月17日の連星中性子星合体イベントでは、重力波“GW170817”が初めて検出されました。

このイベントは様々な電磁波で観測され、重力波の検出と電磁波(光学と電波)望遠鏡による観測を組み合わせた、マルチメッセンジャー天文学(※2)が始まったと言われています。

その際、ショートガンマ線バーストも観測されたことで、長年謎になっていたショートガンマ線バーストの起源が連星中性子星の合体にあったことが確認されました。

でも、ショートガンマ線バーストの発生メカニズムは依然として不明のまま…

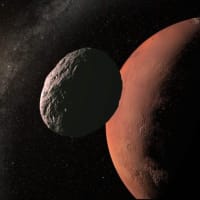

合体後に形成されるブラックホールもしくは非常に重く高速回転をする超大質量中性子星が、ガンマ線バーストを駆動しているとする複数の仮説が唱えられている状態でした。

ジェットを駆動する過程

連星中性子星合体によるショートガンマ線バーストが観測されるには、光速に近いスピードで伝播するジェットが駆動される必要があります。

その有力なメカニズムが、中性子星の磁場が高度に揃うことで強磁場にまで増幅され、その強磁場による磁気力がジェットを駆動するというものです。

通常、連星中性子星は1000~1000万テスラ(T)程度の磁場を持っていて、これは0.00003~0.00006Tしかない地磁気と比較するととてつもない強さになります。

でも、この強度ではジェットの駆動には不十分なんですねー

つまり、合体時に何らかの過程で中性子星本来の磁場が高度に揃うことで、さらに強磁場に増幅され、ジェットが駆動されるはずです。

ただ、このジェットの駆動過程はこれまで不明でした。

連星中性子星合体の最大の特色は、一般相対論的重力、強い相互作用、弱い相互作用、電磁相互作用という、この宇宙に存在する4つの力(基本相互作用)全てが本質的になる点です。

そのため、この合体を理論的に調べるには、基本相互作用の効果をすべて取り入れたプログラムを開発し、スーパーコンピュータ上で大規模なシミュレーションをする必要があります(このような分野を“数値相対論”という)。

そこで今回の研究では、スーパーコンピュータの“SAKURA”と“富岳”を用いて、連星合体後の1秒間について、世界最高レベルの空間解像度で一般相対論シミュレーションを実施し成功しています。

合体後1秒間という長さはこれまでの10倍で、世界最長のシミュレーションになります。

αΩダイナモ機構により生み出される高度に揃った強磁場

今回、研究チームが注目したのは“αΩダイナモ機構”です。

αΩダイナモ機構は、一度不安定性が出現すると磁気乱流状態となりますが、このスケールの小さい乱流磁場から、高度に揃った強磁場を生成するメカニズムです。

αΩダイナモ機構のメカニズムは、もともと太陽磁場の生成メカニズムとして提唱されたものでした。

研究チームは、この機構が連星中性子星合体でも働くのではないかと予想した訳です。

シミュレーション結果を詳細に解析してみると、連星中性子星合体後に形成された超大質量中性子星の内部で、自転方向の磁場であるトロイダル磁場を生成する“Ω(オメガ)効果”と、自転軸を含む面(子午面)内の磁場であるポロイダル磁場を生成する“α(アルファ)効果”とが交互に働く“αΩダイナモ機構”により、高度に揃った強磁場が生み出されていることが分かります。

この十分な強度を持った磁場は、ほぼ高速で伝播するジェットを駆動することがシミュレーション中に再現されていました。

これは、連星中性子星合体により、強く磁化された超大質量中性子星(マグネター)が形成され、ショートガンマ線バーストが駆動されるとする説を支持する結果でした。

さらに、このジェットの駆動に伴い発見されたのが、中性子を過剰に含む物質が太陽質量の10%ほど放出されること。

このことが示唆しているのは、金やウランなどの鉄よりも重い元素が連星中性子星合体で合成され、電磁波で非常に明るく輝くことです。

つまり、合体で強く磁化された超大質量中性子星(マグネター)が形成され、ショートガンマ線バーストを駆動するという仮説が可能であることが示されたことになるんですねー

それと同時に観測的にも、この仮説が検証可能であることが示されたと言えます。

今回、ショートガンマ線バーストの駆動メカニズムの一端が解明されました。

ただ、中性子星を構成する物質(原子核状態方程式)が何であるのかという問いや、中性子星の質量といった連星の個性がショートガンマ線バースト駆動に反映されるのかという問いに対しては、今もなお解明できていません。

この解明には、研究をさらに推し進めていく必要があります。

連星中性子合体は、様々な分野と密接に関係しているので、今回の研究の波及効果は大きいことが考えられます。

今後、研究チームでは、急速に発展するマルチメッセンジャー天文学の時代において、観測との比較に耐えうる精緻なシミュレーションを今後も進めていくようです。

こちらの記事もどうぞ

その結果分かったのは、連星中性子星合体で形成される中性子星の一種“強磁場星(マグネター)”であれば、“ショートガンマ線バースト”を引き起こせる可能性があることでした。

このショートガンマ線バーストは、ダイナモ機構と呼ばれる過程で駆動されるることも明らかになったようです。

本研究の成果は、京都大学 基礎物理学研究所の木内建太特任准教授(ドイツ・マックスプランク 重力物理学研究所 グループリーダー兼任)、同・柴田大所長/教授、東邦大学 関口雄一郎教授たちの共同研究チームによるもの。

過去20年以上にわたり独自のコンピュータプログラムを開発し、連星中性子星合体の問題に取り組んでいます。

研究の成果は、英科学誌“Nature”系の天文学術誌“Nature Astronomy”に掲載されました。

過去20年以上にわたり独自のコンピュータプログラムを開発し、連星中性子星合体の問題に取り組んでいます。

研究の成果は、英科学誌“Nature”系の天文学術誌“Nature Astronomy”に掲載されました。

宇宙最大規模の爆発現象

宇宙最大規模の爆発とされるガンマ線バースト(※1)は、天体の一点から太陽光度の約1018倍という、極めて高いエネルギーのガンマ線が短時間だけやって来る突発的天体現象の一つです。

2017年8月17日の連星中性子星合体イベントでは、重力波“GW170817”が初めて検出されました。

このイベントは様々な電磁波で観測され、重力波の検出と電磁波(光学と電波)望遠鏡による観測を組み合わせた、マルチメッセンジャー天文学(※2)が始まったと言われています。

| 重力波“GW170817”を発生させた連星中性子星の合体を描いた動画“Doomed Neutron Stars Create Blast of Light and Gravitational Waves”。(Credit: NASA's Goddard Space Flight Center/CI Lab) |

でも、ショートガンマ線バーストの発生メカニズムは依然として不明のまま…

合体後に形成されるブラックホールもしくは非常に重く高速回転をする超大質量中性子星が、ガンマ線バーストを駆動しているとする複数の仮説が唱えられている状態でした。

※1.ガンマ線バーストは、0.01秒から数時間程度にわたってガンマ線が突発的に観測される現象。1960年代の冷戦下に宇宙空間での核実験を監視する衛星によって発見された天体現象。これまでの研究により、ガンマ線の放出時間が2秒未満の“ショートガンマ線バースト”と、2秒以上続く“ロングガンマ線バースト”では、その起源が大きく異なることが分かっている。ショートガンマ線バーストは、中性子星やブラックホールなどのコンパクト星同士が合体したときに発生すると考えられている。一方、ロングガンマ線バーストは、非常に質量の大きな恒星の核が重力崩壊することで誕生したブラックホールの活動によって発生すると考えられている。

※2.マルチメッセンジャー天文学は、電磁波(光)や重力波、ニュートリノ、宇宙線などを協調して観測・解析することで行う天文学。それぞれが異なる発生メカニズムを持っているので、これらの観測結果を総合することで発生源の正体に迫ることが可能になる。

※2.マルチメッセンジャー天文学は、電磁波(光)や重力波、ニュートリノ、宇宙線などを協調して観測・解析することで行う天文学。それぞれが異なる発生メカニズムを持っているので、これらの観測結果を総合することで発生源の正体に迫ることが可能になる。

ジェットを駆動する過程

連星中性子星合体によるショートガンマ線バーストが観測されるには、光速に近いスピードで伝播するジェットが駆動される必要があります。

その有力なメカニズムが、中性子星の磁場が高度に揃うことで強磁場にまで増幅され、その強磁場による磁気力がジェットを駆動するというものです。

通常、連星中性子星は1000~1000万テスラ(T)程度の磁場を持っていて、これは0.00003~0.00006Tしかない地磁気と比較するととてつもない強さになります。

でも、この強度ではジェットの駆動には不十分なんですねー

つまり、合体時に何らかの過程で中性子星本来の磁場が高度に揃うことで、さらに強磁場に増幅され、ジェットが駆動されるはずです。

ただ、このジェットの駆動過程はこれまで不明でした。

連星中性子星合体の最大の特色は、一般相対論的重力、強い相互作用、弱い相互作用、電磁相互作用という、この宇宙に存在する4つの力(基本相互作用)全てが本質的になる点です。

そのため、この合体を理論的に調べるには、基本相互作用の効果をすべて取り入れたプログラムを開発し、スーパーコンピュータ上で大規模なシミュレーションをする必要があります(このような分野を“数値相対論”という)。

そこで今回の研究では、スーパーコンピュータの“SAKURA”と“富岳”を用いて、連星合体後の1秒間について、世界最高レベルの空間解像度で一般相対論シミュレーションを実施し成功しています。

合体後1秒間という長さはこれまでの10倍で、世界最長のシミュレーションになります。

αΩダイナモ機構により生み出される高度に揃った強磁場

今回、研究チームが注目したのは“αΩダイナモ機構”です。

αΩダイナモ機構は、一度不安定性が出現すると磁気乱流状態となりますが、このスケールの小さい乱流磁場から、高度に揃った強磁場を生成するメカニズムです。

αΩダイナモ機構のメカニズムは、もともと太陽磁場の生成メカニズムとして提唱されたものでした。

研究チームは、この機構が連星中性子星合体でも働くのではないかと予想した訳です。

シミュレーション結果を詳細に解析してみると、連星中性子星合体後に形成された超大質量中性子星の内部で、自転方向の磁場であるトロイダル磁場を生成する“Ω(オメガ)効果”と、自転軸を含む面(子午面)内の磁場であるポロイダル磁場を生成する“α(アルファ)効果”とが交互に働く“αΩダイナモ機構”により、高度に揃った強磁場が生み出されていることが分かります。

この十分な強度を持った磁場は、ほぼ高速で伝播するジェットを駆動することがシミュレーション中に再現されていました。

これは、連星中性子星合体により、強く磁化された超大質量中性子星(マグネター)が形成され、ショートガンマ線バーストが駆動されるとする説を支持する結果でした。

|

| 図1.シミュレーション結果。(左)放出物質の電子モル比、(中)密度投稿面と磁力線、(右)磁場強度投稿面。(Credit: 林航大(マックスプランク重力物理学研究所研究所)) |

このことが示唆しているのは、金やウランなどの鉄よりも重い元素が連星中性子星合体で合成され、電磁波で非常に明るく輝くことです。

つまり、合体で強く磁化された超大質量中性子星(マグネター)が形成され、ショートガンマ線バーストを駆動するという仮説が可能であることが示されたことになるんですねー

それと同時に観測的にも、この仮説が検証可能であることが示されたと言えます。

| 今回行われたシミュレーションの紹介動画“What fuels the powerful engine of neutron star mergers?”。(Credit: Max Planck Institute for Gravitational Physics) |

ただ、中性子星を構成する物質(原子核状態方程式)が何であるのかという問いや、中性子星の質量といった連星の個性がショートガンマ線バースト駆動に反映されるのかという問いに対しては、今もなお解明できていません。

この解明には、研究をさらに推し進めていく必要があります。

連星中性子合体は、様々な分野と密接に関係しているので、今回の研究の波及効果は大きいことが考えられます。

今後、研究チームでは、急速に発展するマルチメッセンジャー天文学の時代において、観測との比較に耐えうる精緻なシミュレーションを今後も進めていくようです。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます