今年の6月は寒い日が続いています。

5月は暖かい日が多かったので余計に6月の寒さが身体に堪えます。

さて、Omさんから大雪山で遊びたいという話をいただいていました。

旭岳の麓にある裾合平付近を歩きたいということでしたが、この時期の裾合平は残雪が多く花の時期にも早いのです。

そこで愛山渓から永山岳を目指すことにしました。

6月8日(月曜日)

早朝5:30分に札幌を発ちます。

天気の方は曇が空一杯に広がっています。

あまり天気は良くないのですが風がないのが救いです。

高速道路を飛ばし8時少し前に愛山渓に着きました。

平日の月曜日とあって駐車場に止まっている車は2台しかありません。

それも愛山渓温泉の車のようです。

登山準備を済ませて8:05分、出発です。

登山口です。

今日はイズミノ沢沿いを登って、帰りは沼ノ平を回るつもりです。

沢沿いの道には残雪が残っているので登山道が所々分かりずらうなっています。

登山道を外さないように慎重に歩きます。

やがて、左手から大きな音を立てて滝となって沢水が流れ込んできます。

昇天の滝です。

この滝には9:30分到着しました。

この滝の少し上に今日のハイライトとなる村雨の滝があります。

村雨の滝は左岸を登るのですが、そこには残雪が張り付いた雪壁を登らねばなりません。

この雪壁が曲者でした。

下を見ると沢に流れる水が融かした大きな口がポッカリと開いているのです。

間違って滑ると沢に飲み込まれるのです。

傾斜がある雪壁を慎重に登ります。

滝の落ち口まで登ってホッと一息つきました。

村雨の滝の直ぐ上に永山岳と沼の平への分岐点があります。

この分岐点を左に登ります。

ジグをきっている登山道が雪で埋まっています。

この雪で埋まっている登山道には注意が必要です。

というのは、登山道の下を融けた水が流れています。

岩の周りには大きなくぼみを作っていますが、それが隠れていて上から見えないのです。

大丈夫だと思い足を下ろして踏み出すと落とし穴にはまったように膝まで埋まってしまうのです。

後ろを歩いているOmさんの叫び声が聞こえました。

何事かと思い後ろを見ると、何とOmさんの腰下がスッポリと雪の中に埋まっているではありませんか。

そのため自力で脱出できないのです。

Omさんの手を掴んで引き上げます。

こんなことを繰り返しながら登っていると、今度は大きな雪原が広がってます。

さて、どちらへ進めばいいか?

雪面にはうっすらと足跡が残っているのでそれを参考に登ります。

すると前方のハイ松にピンクテープを見つけました。

後ろを振り返ると沼の平が見えてきました。

遠くには十勝連峰の山並みが見えます。

登るにしたがって沼の平の池が見える様になってきました。

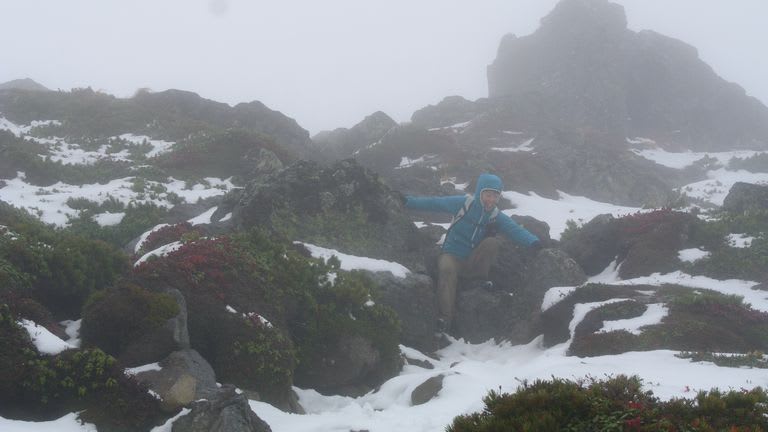

視界を遮るものがなくなると風が強くなってきます。

永山岳が見えてきますが、この景色は春のものではありません。

冷たい風が身体を冷やしていきます。

何とか当麻岳の稜線見えるところまでと思って登りました。

当麻岳の姿が見えたところが限界でした。

これ以上登っても寒いだけですでOmさんと相談の結果、今日はここから降ることにします。

11:00分、下山することにしました。

そうと決まれば下山は早いです。

大きな雪原は滑るように降ります。

アッという間に沼の平への分岐まで降りました。

ここで、慎重に登り口を探します。

数回のジグで沼の平へ続く台地に登りました。

ここからは笹原を歩きますが、やはりここの登山道も雪解け水が流れています。

雪融け水が流れ込む沢のような登山道を靴を濡らさないように歩くのは神経が疲れます。

それでも、下山したら愛山渓の温泉が待っています。

冷えた身体を早く温泉で暖めたい一心で足早に降ります。

山頂部は雲に隠れていますが、愛別岳です。

イズミノ沢まで降ると後は登った時の足跡を辿って降ります。

愛山渓温泉は私達しかお客がいなかったので湯船が貸切状態でした。

ゆっくりお湯に浸かって冷えた身体を暖めます。

極楽、極楽、これがあるから山に登っているくらいの楽しい時間です。

5月は暖かい日が多かったので余計に6月の寒さが身体に堪えます。

さて、Omさんから大雪山で遊びたいという話をいただいていました。

旭岳の麓にある裾合平付近を歩きたいということでしたが、この時期の裾合平は残雪が多く花の時期にも早いのです。

そこで愛山渓から永山岳を目指すことにしました。

6月8日(月曜日)

早朝5:30分に札幌を発ちます。

天気の方は曇が空一杯に広がっています。

あまり天気は良くないのですが風がないのが救いです。

高速道路を飛ばし8時少し前に愛山渓に着きました。

平日の月曜日とあって駐車場に止まっている車は2台しかありません。

それも愛山渓温泉の車のようです。

登山準備を済ませて8:05分、出発です。

登山口です。

今日はイズミノ沢沿いを登って、帰りは沼ノ平を回るつもりです。

沢沿いの道には残雪が残っているので登山道が所々分かりずらうなっています。

登山道を外さないように慎重に歩きます。

やがて、左手から大きな音を立てて滝となって沢水が流れ込んできます。

昇天の滝です。

この滝には9:30分到着しました。

この滝の少し上に今日のハイライトとなる村雨の滝があります。

村雨の滝は左岸を登るのですが、そこには残雪が張り付いた雪壁を登らねばなりません。

この雪壁が曲者でした。

下を見ると沢に流れる水が融かした大きな口がポッカリと開いているのです。

間違って滑ると沢に飲み込まれるのです。

傾斜がある雪壁を慎重に登ります。

滝の落ち口まで登ってホッと一息つきました。

村雨の滝の直ぐ上に永山岳と沼の平への分岐点があります。

この分岐点を左に登ります。

ジグをきっている登山道が雪で埋まっています。

この雪で埋まっている登山道には注意が必要です。

というのは、登山道の下を融けた水が流れています。

岩の周りには大きなくぼみを作っていますが、それが隠れていて上から見えないのです。

大丈夫だと思い足を下ろして踏み出すと落とし穴にはまったように膝まで埋まってしまうのです。

後ろを歩いているOmさんの叫び声が聞こえました。

何事かと思い後ろを見ると、何とOmさんの腰下がスッポリと雪の中に埋まっているではありませんか。

そのため自力で脱出できないのです。

Omさんの手を掴んで引き上げます。

こんなことを繰り返しながら登っていると、今度は大きな雪原が広がってます。

さて、どちらへ進めばいいか?

雪面にはうっすらと足跡が残っているのでそれを参考に登ります。

すると前方のハイ松にピンクテープを見つけました。

後ろを振り返ると沼の平が見えてきました。

遠くには十勝連峰の山並みが見えます。

登るにしたがって沼の平の池が見える様になってきました。

視界を遮るものがなくなると風が強くなってきます。

永山岳が見えてきますが、この景色は春のものではありません。

冷たい風が身体を冷やしていきます。

何とか当麻岳の稜線見えるところまでと思って登りました。

当麻岳の姿が見えたところが限界でした。

これ以上登っても寒いだけですでOmさんと相談の結果、今日はここから降ることにします。

11:00分、下山することにしました。

そうと決まれば下山は早いです。

大きな雪原は滑るように降ります。

アッという間に沼の平への分岐まで降りました。

ここで、慎重に登り口を探します。

数回のジグで沼の平へ続く台地に登りました。

ここからは笹原を歩きますが、やはりここの登山道も雪解け水が流れています。

雪融け水が流れ込む沢のような登山道を靴を濡らさないように歩くのは神経が疲れます。

それでも、下山したら愛山渓の温泉が待っています。

冷えた身体を早く温泉で暖めたい一心で足早に降ります。

山頂部は雲に隠れていますが、愛別岳です。

イズミノ沢まで降ると後は登った時の足跡を辿って降ります。

愛山渓温泉は私達しかお客がいなかったので湯船が貸切状態でした。

ゆっくりお湯に浸かって冷えた身体を暖めます。

極楽、極楽、これがあるから山に登っているくらいの楽しい時間です。