見てきました

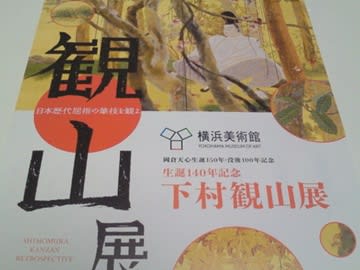

横浜美術館

会期は2013年12月7日から2014年2月11日。

今回は下村観山。

共に東京美術学校で学び、日本美術院に参加した日本画家。

昨日「その1」で展示の前半を書いたので今日は後半を書いていきます。

《第3章 ヨーロッパ留学と文展》

明治34年、観山は美校に教授として復帰します。

その2年後、文部省の命により英国留学。

色彩の研究を第一の目的として、西洋画の研究や模写を行いました。

一方、日本美術院の活動は次第に停滞。

明治36年をもって経済的に立ち行かなくなり、観山の帰国翌年の明治39年には、天心の別荘のあった茨城県の五浦に拠点を移すことになりました。

観山は、大観、春草、木村武山とともに、一家を伴って五浦に移住。

明治40年、文部省美術展覧会(文展)が設立されると、審査員として作品を出品。

ここでは留学時代の模写や、文展に出品した作品などが展示されています。

「ラファエロ作「椅子の聖母」(模写)」

大英博物館所蔵作品の模写。

絹に日本画材で描かれているのですが、陰影や服のたわみなどの表現は感嘆。

優しい聖母の微笑がとても美しい。

「まひわの聖母(ラファエロ模写)」」

こちらはウフィッツィ美術館所蔵作品の模写。

色鮮やかでこちらも素晴らしい。

洋画家でもいけたのではないか、と思わせます。

「ナイト・エラント(ミレイの模写)」

ぱっと見てすぐにミレイの作品と分かります。

表現方法や作品の艶まで完璧な模写。

裸婦が甲冑の騎士に助けられている場面ですが、裸婦の肌の表現、甲冑の描写。。

観山の技術の高さを実感します。

「夜色」

こちらは参考出展のもの。

長らく所在不明だったそうですが、今回の展示の直前に発見されたとか。

墨の濃淡で描かれた月下の景色。

雲に隠れる月。風にたなびく木々。

静かな景色が心地よく胸に響きます。

「小倉山」

今展のチラシやポスターにも使われている作品です。

六曲二双の屏風。

藤原忠平の「小倉山 峰のもみじ葉 心あらば 今一たびの みゆきまたなむ」

の歌意を描いたものです。

右隻は真っ赤な紅葉の中に佇む藤原忠平が描かれています。

木々や蔓が複雑に交差する山の中。

左隻は老木と折れた木が描かれたのみですっきりとしています。

この作品の前に立つと、自分も絵の中に入れるかのような、引き込まれるものがあります。

惚れ惚れします。

この作品を描いたのはイギリス留学から帰国して4年後のこと。

ミレイの油彩を水彩で模写した際、ミレイを超えたと言われる程イギリス人を驚かせました観山ですが、この研究を通して、観山は日本の岩絵の具も西洋の油絵にひけをとらないとの確信を得たそうです。

そして鮮やかな色彩を我が物とし、自由に使うようになります。

この作品はイギリス留学の成果、これまでの古典研究の成果など様々なものが詰まっているのです。

また、横浜美術館所蔵の作品で、横浜美術館が開館15周年の記念に行った人気投票でも1位となりました。

そのため、横浜美術館のカフェの名前は「小倉山」

横浜美術館のマスターピースなのです。

この隣には墨画もあります。

完成作とは少し違うので見比べるのもおもしろい。

「菊児童」

謡曲に取材した作品。

草木が茂る山の中。

薬水求めた魏の文帝の家臣が奥へと進むと一人の童子が。

この童子、仙人です。

周りに咲き誇る白い菊が繊細で美しい。

また、木々の構図が変わっていておもしろいです。

「山水」

霞かかる景色です。

幻想的。

「美人と舎利」

二幅の掛け軸。

左は宙に浮き吊るされているかのような体制の骸骨。

右はそれを見つめる美人。

どちらもすっきりとしていて余分なものは描かれていません。

色彩も抑え目。

美人と骸骨というと九相図を連想するのですが、これもその類でしょうか。。

「毘沙門天 弁財天」

岩崎家の依頼で描いた六曲二双の屏風です。

金婚式祝いのものだそう。

右隻は木に腰掛け笛を吹く毘沙門天。

左隻は琵琶を弾く弁才天。

この作品を見た天心は"弁財天が琵琶を奏でる音が聞こえない"といったそうです。

考えた観山は弁財天の膝の下に檜扇の花を加えたそう。

それを見て天心は"初めて楽の音が聞こえてきた"と。

うぅ、、よく分からない。。

金地に色鮮やかな衣服の毘沙門天と弁財天が美しいです。

《第4章 再興日本美術院》

大正2年の末、観山は天心を通じて知遇を得た実業家・原三渓の招きにより、横浜本牧の和田山に新邸を設け、家族とともに移ります。

以後、三渓の支援のもとで制作をするようになり、二人の交流は観山がなくなるまで続きました。

同年、ボストン美術館の収集活動を託されていた天心が、健康状態の悪化により帰国。

療養中の赤倉の山荘で亡くなりました。

天心の臨終に際し、観山と大観は、日本美術院の再興をはかります。

再興日本美術院の創立同人には、他には木村武山、安田靫彦、今村紫紅、そして洋画家の小杉未醒がいました。

翌年、天心の1周忌を期して開院式が行われ、第1回再興院展が開催。

観山は自己の芸術の頂点を極めていきます。

「富士」

雪に覆われた富士山。

鮮やかな青に目の覚めるような白。

コントラストが美しい。

「酔李白」

画面いっぱいに描かれるのは唐の詩人、李白。

お酒が好きだったようで、飲んで寝てしまったところが描かれています。

観山も朝昼晩の膳に必ずお酒がついたほど飲む人だったようです。

優しく穏やかな表情がなんだか安心感を与えます。

「月下弾琴」

観山はこのころから中国の高士を多く描いたそうです。

描かれる人の顔はどの作品もよく似ていて、どこか天心のおもかげを感じるものとなっています。

王維の「竹里館」の詩意を描いたもの。

月明かりの夜、竹やぶの中で一人琴を弾く男性。

静かな世界で音楽に、自分に向き合う姿。

なんだか癒される作品です。

「白狐」

第1回再興院展の出品作。

今回見た作品の中でこれが一番好きかもしれない。

金銀泥を使っているのに落ち着いた色彩。

右隻は生い茂る木々の中、こちらを振り返る白狐。

左隻は背の高いすすき。

大きな柏の葉や杉の若木が覆う世界は装飾的で洗練されています。

「弱法師」

第2回再興院展出品作。

謡曲「弱法師」に取材したもの。

盲目の俊徳丸が、父を求めて摂津の天王寺にさまよい、日輪を拝している場面。

梅の花が静かに咲き、遠くには真っ赤な日輪。

なんて雄大な世界なのか、と感嘆。

「遊魚」

水中を悠々と泳ぐ魚と動く藻。

少ない色で濃淡で表現されたシンプルな作品。

「老松白藤図」

力強さを感じるほど立派な松の老木に絡む藤の花。

琳派的な印象があります。

すっきりとした構成は見事です。

「一休禅師」

穏やかな色で描かれた優しい眼差しの一休禅師。

観山は闘病中も筆を離さなかったそうで、これは第6回淡交会展出品のために制作されました。

「竹の子」

こちら観山の絶筆。

昭和5年3月末、食道がんと診断された観山は嚥下障害となり衰弱がすすむなか、京都の知人から贈られた竹の子を写生。

5月2日からおよそ1週間で仕上げ、5月10日に亡くなりました。

かごに入った竹の子は瑞々しく明るい色彩で描かれています。

食べられなかったのは悲しいな。。

竹の子ってどんどん伸びてくる生命力溢れるもの。

それが静かな雰囲気の中にある。。

すごくじんときます。

といった感じで見所盛りだくさんの展示でした。

かなり楽しくのんびり見てきました。

とてもいい展示なのに人が少なく見やすかった~。

これからは会期後半に入るということもあって混雑が予想されます。

気になる方はお早めに。

また、来年9月からは、盟友・菱田春草の回顧展が東京国立近代美術館で予定されています。

見逃せません。

楽しみです!!

ブログランキングよかったらお願いします

横浜美術館

会期は2013年12月7日から2014年2月11日。

今回は下村観山。

共に東京美術学校で学び、日本美術院に参加した日本画家。

昨日「その1」で展示の前半を書いたので今日は後半を書いていきます。

《第3章 ヨーロッパ留学と文展》

明治34年、観山は美校に教授として復帰します。

その2年後、文部省の命により英国留学。

色彩の研究を第一の目的として、西洋画の研究や模写を行いました。

一方、日本美術院の活動は次第に停滞。

明治36年をもって経済的に立ち行かなくなり、観山の帰国翌年の明治39年には、天心の別荘のあった茨城県の五浦に拠点を移すことになりました。

観山は、大観、春草、木村武山とともに、一家を伴って五浦に移住。

明治40年、文部省美術展覧会(文展)が設立されると、審査員として作品を出品。

ここでは留学時代の模写や、文展に出品した作品などが展示されています。

「ラファエロ作「椅子の聖母」(模写)」

大英博物館所蔵作品の模写。

絹に日本画材で描かれているのですが、陰影や服のたわみなどの表現は感嘆。

優しい聖母の微笑がとても美しい。

「まひわの聖母(ラファエロ模写)」」

こちらはウフィッツィ美術館所蔵作品の模写。

色鮮やかでこちらも素晴らしい。

洋画家でもいけたのではないか、と思わせます。

「ナイト・エラント(ミレイの模写)」

ぱっと見てすぐにミレイの作品と分かります。

表現方法や作品の艶まで完璧な模写。

裸婦が甲冑の騎士に助けられている場面ですが、裸婦の肌の表現、甲冑の描写。。

観山の技術の高さを実感します。

「夜色」

こちらは参考出展のもの。

長らく所在不明だったそうですが、今回の展示の直前に発見されたとか。

墨の濃淡で描かれた月下の景色。

雲に隠れる月。風にたなびく木々。

静かな景色が心地よく胸に響きます。

「小倉山」

今展のチラシやポスターにも使われている作品です。

六曲二双の屏風。

藤原忠平の「小倉山 峰のもみじ葉 心あらば 今一たびの みゆきまたなむ」

の歌意を描いたものです。

右隻は真っ赤な紅葉の中に佇む藤原忠平が描かれています。

木々や蔓が複雑に交差する山の中。

左隻は老木と折れた木が描かれたのみですっきりとしています。

この作品の前に立つと、自分も絵の中に入れるかのような、引き込まれるものがあります。

惚れ惚れします。

この作品を描いたのはイギリス留学から帰国して4年後のこと。

ミレイの油彩を水彩で模写した際、ミレイを超えたと言われる程イギリス人を驚かせました観山ですが、この研究を通して、観山は日本の岩絵の具も西洋の油絵にひけをとらないとの確信を得たそうです。

そして鮮やかな色彩を我が物とし、自由に使うようになります。

この作品はイギリス留学の成果、これまでの古典研究の成果など様々なものが詰まっているのです。

また、横浜美術館所蔵の作品で、横浜美術館が開館15周年の記念に行った人気投票でも1位となりました。

そのため、横浜美術館のカフェの名前は「小倉山」

横浜美術館のマスターピースなのです。

この隣には墨画もあります。

完成作とは少し違うので見比べるのもおもしろい。

「菊児童」

謡曲に取材した作品。

草木が茂る山の中。

薬水求めた魏の文帝の家臣が奥へと進むと一人の童子が。

この童子、仙人です。

周りに咲き誇る白い菊が繊細で美しい。

また、木々の構図が変わっていておもしろいです。

「山水」

霞かかる景色です。

幻想的。

「美人と舎利」

二幅の掛け軸。

左は宙に浮き吊るされているかのような体制の骸骨。

右はそれを見つめる美人。

どちらもすっきりとしていて余分なものは描かれていません。

色彩も抑え目。

美人と骸骨というと九相図を連想するのですが、これもその類でしょうか。。

「毘沙門天 弁財天」

岩崎家の依頼で描いた六曲二双の屏風です。

金婚式祝いのものだそう。

右隻は木に腰掛け笛を吹く毘沙門天。

左隻は琵琶を弾く弁才天。

この作品を見た天心は"弁財天が琵琶を奏でる音が聞こえない"といったそうです。

考えた観山は弁財天の膝の下に檜扇の花を加えたそう。

それを見て天心は"初めて楽の音が聞こえてきた"と。

うぅ、、よく分からない。。

金地に色鮮やかな衣服の毘沙門天と弁財天が美しいです。

《第4章 再興日本美術院》

大正2年の末、観山は天心を通じて知遇を得た実業家・原三渓の招きにより、横浜本牧の和田山に新邸を設け、家族とともに移ります。

以後、三渓の支援のもとで制作をするようになり、二人の交流は観山がなくなるまで続きました。

同年、ボストン美術館の収集活動を託されていた天心が、健康状態の悪化により帰国。

療養中の赤倉の山荘で亡くなりました。

天心の臨終に際し、観山と大観は、日本美術院の再興をはかります。

再興日本美術院の創立同人には、他には木村武山、安田靫彦、今村紫紅、そして洋画家の小杉未醒がいました。

翌年、天心の1周忌を期して開院式が行われ、第1回再興院展が開催。

観山は自己の芸術の頂点を極めていきます。

「富士」

雪に覆われた富士山。

鮮やかな青に目の覚めるような白。

コントラストが美しい。

「酔李白」

画面いっぱいに描かれるのは唐の詩人、李白。

お酒が好きだったようで、飲んで寝てしまったところが描かれています。

観山も朝昼晩の膳に必ずお酒がついたほど飲む人だったようです。

優しく穏やかな表情がなんだか安心感を与えます。

「月下弾琴」

観山はこのころから中国の高士を多く描いたそうです。

描かれる人の顔はどの作品もよく似ていて、どこか天心のおもかげを感じるものとなっています。

王維の「竹里館」の詩意を描いたもの。

月明かりの夜、竹やぶの中で一人琴を弾く男性。

静かな世界で音楽に、自分に向き合う姿。

なんだか癒される作品です。

「白狐」

第1回再興院展の出品作。

今回見た作品の中でこれが一番好きかもしれない。

金銀泥を使っているのに落ち着いた色彩。

右隻は生い茂る木々の中、こちらを振り返る白狐。

左隻は背の高いすすき。

大きな柏の葉や杉の若木が覆う世界は装飾的で洗練されています。

「弱法師」

第2回再興院展出品作。

謡曲「弱法師」に取材したもの。

盲目の俊徳丸が、父を求めて摂津の天王寺にさまよい、日輪を拝している場面。

梅の花が静かに咲き、遠くには真っ赤な日輪。

なんて雄大な世界なのか、と感嘆。

「遊魚」

水中を悠々と泳ぐ魚と動く藻。

少ない色で濃淡で表現されたシンプルな作品。

「老松白藤図」

力強さを感じるほど立派な松の老木に絡む藤の花。

琳派的な印象があります。

すっきりとした構成は見事です。

「一休禅師」

穏やかな色で描かれた優しい眼差しの一休禅師。

観山は闘病中も筆を離さなかったそうで、これは第6回淡交会展出品のために制作されました。

「竹の子」

こちら観山の絶筆。

昭和5年3月末、食道がんと診断された観山は嚥下障害となり衰弱がすすむなか、京都の知人から贈られた竹の子を写生。

5月2日からおよそ1週間で仕上げ、5月10日に亡くなりました。

かごに入った竹の子は瑞々しく明るい色彩で描かれています。

食べられなかったのは悲しいな。。

竹の子ってどんどん伸びてくる生命力溢れるもの。

それが静かな雰囲気の中にある。。

すごくじんときます。

といった感じで見所盛りだくさんの展示でした。

かなり楽しくのんびり見てきました。

とてもいい展示なのに人が少なく見やすかった~。

これからは会期後半に入るということもあって混雑が予想されます。

気になる方はお早めに。

また、来年9月からは、盟友・菱田春草の回顧展が東京国立近代美術館で予定されています。

見逃せません。

楽しみです!!

ブログランキングよかったらお願いします

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます