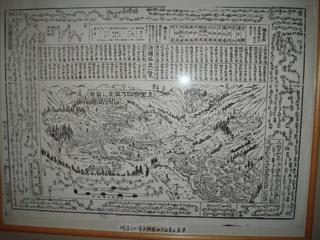

宿泊した四万温泉積善館の廊下には明治時代の木版画が展示されており、明治時代の四万温泉の様子を知ることができます。その一つ、明治31年発行の「四万温泉乃眞景」には興味を惹かれました。なお、冒頭の写真は積善館様からご提供いただきました。

明治版の温泉案内パンフレットでした

この木版図の図案から推測すると、原版にはまず、外枠として「大日本鐡道線路略図」として国内の鉄道網を、上部に「諸国温泉一覧」として全国93箇所の温泉名を彫り、それから、別版で、温泉地ごとの様子を「眞景」として描き、重ねて印刷したのでしょう。

因みに上州(群馬県)では「草津乃湯、伊香保乃湯、四万乃湯、川原乃湯、沢渡乃湯、花屋敷乃湯、老神乃湯、慶徳乃湯」の八湯が一覧に載っています。恐らく、各温泉地にもこの「眞景」が残っているかもしれません。

「四萬温泉入浴者道案内」として「高サキ―馬車鉄道五リ―渋川―馬車道四里半余―中ノ条―四リヨ―四万温泉」と紹介され、高崎駅まで鉄道で、そこから馬車鉄道で渋川へ、さらに馬車道を中之条へ、そこからは徒歩・かご・人力車などで四万温泉までくるアクセスが記載されています。

注:札幌・北海道開拓の村・馬車鉄道の写真です。

もう一つ、展示されている明治14年の「湯元関善平蔵元」の板図では積善館の当時の様子が描かれ、かごや人力車で積善館の門前に乗りつける湯治客の姿も描かれています。これは積善館の主人が発行したもので、湯治客にお土産として販売されていたのでしょう。

江戸時代、江戸見物にやってきた人々には、江戸名所浮世絵と出身地の藩の上屋敷・下屋敷の浮世絵がお土産として人気があったそうですから、明治時代の温泉湯治客も訪れた温泉地の絵図が湯治記念として買い求めていたかもしれません。

「大日本鐡道線路略図」は正確、無比の出来栄えです

カタカナ交じりの小さな文字で、四隅にびっしりと書かれていますが、実に、正確に、明治31年当時の日本全国の駅を、網羅しているのは驚きです。発展途上にある当時の鉄道建設の様子をいろいろと知ることができます。

東京駅はまだできていませんでした。

東京駅はまだできていませんでした。

上野駅は「東京・上野」として載っていますが、東京駅はありません。東京駅が開業したのはずっと遅れて大正8年です。東京市内は徒歩での移動が一般的で、船、馬車、人力車などの利用もあり、鉄道施設が遅れたのかもしれません。

現在の中央線は大正8年、山手線が大正14年に開通しました。

飯田橋駅が始発駅として載っています

飯田橋駅が始発駅として載っています

国木田独歩は、明治28年に当時三崎町にあった飯田橋駅から国分寺駅まで出かけましたが、「武蔵野」にその記述があります。

上野・青森間はすべての駅名をのせています

上野・青森間はすべての駅名をのせています

東北本線の路線の敷設は、明治24年に完成しています。帝政ロシアとの対決を不可避と見た明治政府が北海道防衛のため建設を急ぎました。

秋田県、山形県には駅がひとつもありません

秋田県、山形県には駅がひとつもありません

斎藤茂吉は明治29年14歳で故郷上ノ山から上京した時の様子を書いていますが、父親に連れられて提灯を手に、午前1時に出発、山形、天童と北上、関の山峠を越えて秋保温泉に一泊、仙台市内でもう一泊して上野駅に向かいました。

山陽線は宮島駅までしかのっていません

山陽線は宮島駅までしかのっていません

宮島駅が開業したのは明治30年、下関駅まで開通したのは明治34年です。東北本線より10年も遅れていますが、瀬戸内海の水運が盛んであったことや、人家が密集している町が多く、鉄道建設が困難であったことが原因でしょう。

因みに、尾道駅は明治24年完成ですが、その当時の様子を「山陽鉄道敷設を巡り 町は二分、市内貫通の是非を問う。投石頻発、白壁は泥に塗れ、ついに警官隊出動。この時の立退き、民家四〇六四坪、寺院一五〇坪、神社六四坪」と玉浦絵巻に紹介されています。尾道駅は人家三軒しかなかった町のはずれに作られました。

まだまだ、この「大日本鐡道線路略図」からは学ぶことができます。興味がおありの方は、ぜひ、四万温泉積善館にお出かけください。

明治版の温泉案内パンフレットでした

この木版図の図案から推測すると、原版にはまず、外枠として「大日本鐡道線路略図」として国内の鉄道網を、上部に「諸国温泉一覧」として全国93箇所の温泉名を彫り、それから、別版で、温泉地ごとの様子を「眞景」として描き、重ねて印刷したのでしょう。

因みに上州(群馬県)では「草津乃湯、伊香保乃湯、四万乃湯、川原乃湯、沢渡乃湯、花屋敷乃湯、老神乃湯、慶徳乃湯」の八湯が一覧に載っています。恐らく、各温泉地にもこの「眞景」が残っているかもしれません。

「四萬温泉入浴者道案内」として「高サキ―馬車鉄道五リ―渋川―馬車道四里半余―中ノ条―四リヨ―四万温泉」と紹介され、高崎駅まで鉄道で、そこから馬車鉄道で渋川へ、さらに馬車道を中之条へ、そこからは徒歩・かご・人力車などで四万温泉までくるアクセスが記載されています。

注:札幌・北海道開拓の村・馬車鉄道の写真です。

もう一つ、展示されている明治14年の「湯元関善平蔵元」の板図では積善館の当時の様子が描かれ、かごや人力車で積善館の門前に乗りつける湯治客の姿も描かれています。これは積善館の主人が発行したもので、湯治客にお土産として販売されていたのでしょう。

江戸時代、江戸見物にやってきた人々には、江戸名所浮世絵と出身地の藩の上屋敷・下屋敷の浮世絵がお土産として人気があったそうですから、明治時代の温泉湯治客も訪れた温泉地の絵図が湯治記念として買い求めていたかもしれません。

「大日本鐡道線路略図」は正確、無比の出来栄えです

カタカナ交じりの小さな文字で、四隅にびっしりと書かれていますが、実に、正確に、明治31年当時の日本全国の駅を、網羅しているのは驚きです。発展途上にある当時の鉄道建設の様子をいろいろと知ることができます。

東京駅はまだできていませんでした。

東京駅はまだできていませんでした。上野駅は「東京・上野」として載っていますが、東京駅はありません。東京駅が開業したのはずっと遅れて大正8年です。東京市内は徒歩での移動が一般的で、船、馬車、人力車などの利用もあり、鉄道施設が遅れたのかもしれません。

現在の中央線は大正8年、山手線が大正14年に開通しました。

飯田橋駅が始発駅として載っています

飯田橋駅が始発駅として載っています国木田独歩は、明治28年に当時三崎町にあった飯田橋駅から国分寺駅まで出かけましたが、「武蔵野」にその記述があります。

上野・青森間はすべての駅名をのせています

上野・青森間はすべての駅名をのせています 東北本線の路線の敷設は、明治24年に完成しています。帝政ロシアとの対決を不可避と見た明治政府が北海道防衛のため建設を急ぎました。

秋田県、山形県には駅がひとつもありません

秋田県、山形県には駅がひとつもありません斎藤茂吉は明治29年14歳で故郷上ノ山から上京した時の様子を書いていますが、父親に連れられて提灯を手に、午前1時に出発、山形、天童と北上、関の山峠を越えて秋保温泉に一泊、仙台市内でもう一泊して上野駅に向かいました。

山陽線は宮島駅までしかのっていません

山陽線は宮島駅までしかのっていません 宮島駅が開業したのは明治30年、下関駅まで開通したのは明治34年です。東北本線より10年も遅れていますが、瀬戸内海の水運が盛んであったことや、人家が密集している町が多く、鉄道建設が困難であったことが原因でしょう。

因みに、尾道駅は明治24年完成ですが、その当時の様子を「山陽鉄道敷設を巡り 町は二分、市内貫通の是非を問う。投石頻発、白壁は泥に塗れ、ついに警官隊出動。この時の立退き、民家四〇六四坪、寺院一五〇坪、神社六四坪」と玉浦絵巻に紹介されています。尾道駅は人家三軒しかなかった町のはずれに作られました。

まだまだ、この「大日本鐡道線路略図」からは学ぶことができます。興味がおありの方は、ぜひ、四万温泉積善館にお出かけください。