新年最初の名所めぐりは、西新井大師。

ここに行くには、東武線の西新井で

大師線に乗り換えなければなりません。

大師線は西新井から延びた一駅だけの支線。

上板橋までもっと伸ばす計画だったようですが、

関東大震災などがあって、一駅で断念。

昭和6年に、約1キロのみの路線で開業。

2両編成のワンマンカーです。

中の様子。

単線です。

西新井を32分に発った電車が

2分間の走行で大師前に着き、

2分停車した後に36分にターン。

38分に西新井に着いたら、

4分後の42分に大師前に向けて出発。

この10分ごとの繰り返しです。

すぐに終点が近づきました。

大師前駅に到着

なかなか立派な駅舎です。

駅内に医院があります。

西新井駅でSUICAで精算しているので、

ここは無人駅。

昔、一度だけ来たことがありますが、

その時は、表参道をちらっと通っただけ。

表参道では、草だんごが有名。

唐辛子屋も。

表参道を通り抜けると、

山門です。

江戸後期の建立。

両脇に金剛力士像が守ります。

足立区指定文化財。

更に参道を抜けると、

大本堂。

真言宗豊山派の寺で、西新井大師の通称で知られていますが、

正式には、五智山遍照院總持寺(ごちさんへんじょういんそうじじ)といいます。

古くから「関東の高野山」とも呼ばれています。

天長3年(826 年)、空海(弘法大師)が関東巡錫(じゅんしゃく)の折、

当所に立ち寄った際、観音菩薩の霊託を聞き、

悪疫流行に悩む村人たちを救わんと、

御自ら十一面観音像とご自身の像をお彫りになり、

観音像を本尊に、ご自身の像を

枯れ井戸に安置して二十一日間の護摩祈願をおこないました。

すると清らかな水が湧き、

病はたちどころに平癒したと伝えられます。

その井戸がお堂の西側にあったことから

「西新井」の地名ができたと伝えられております。

川崎大師などと共に「関東三大師」の一つに数えられ、

正月には初詣の参拝客で賑わいます。

江戸時代中期に建立された本堂は、

昭和41年(1966年)、火災により焼亡しましたが、

本尊は難を逃れ、

昭和46年(1971年)に再建され現在に至っています。

堂内には十一面観音(秘仏)、

空海自刻と伝える弘法大師像(秘仏)の他、

四天王像・阿弥陀三尊像(旧三匝堂安置)を祀っており、

護摩祈祷が毎日行われています。

また、毎年10月の第一土曜日には、

北斎会として、紙本着色弘法大師修法図が公開されます。

縦150cm×横240cmの大作で、

現存する葛飾北斎の最大級の肉筆画。

弘法大師空海が祈祷をしている様子が描かれています。

上からの眺め。

これが境内の全図。

巡ってみましょう。

まず、参道の屋台。

こんなものまで。

塩地蔵

江戸時代からいぼ取りに霊験ありと伝えられており、

塩をいただき、その功徳があるときには、倍の塩を供えるのだといいます。

鐘楼堂

大晦日の深夜零時から新年を迎える鐘の音が響きます。

水洗い地蔵

十種の福徳が授かり特に寿命長遠の功徳があるとされております。

三匝堂(さんそうどう)

一匝に八十八体大師像、二匝に十三佛、三匝に五智如来と二十五菩薩を祀っています。

足立区指定文化財。

仏教の礼法である右繞三匝(うにょうさんぞう)に基づいて、

右回りに三回匝る(めぐる)ことで参拝できるようになっていることから、

三匝堂といわれます。

都内に残る唯一の栄螺堂です。

栄螺堂(さざえどう、さざいどう)は、

江戸時代後期の東北から関東地方にかけて見られた

特異な建築様式の仏堂。

堂内は螺旋構造の回廊となっており、

順路に沿って三十三観音や百観音などが配置され、

堂内を進むだけで巡礼が叶うような構造となっています。

古くは登ることができましたが、現在は内部非公開。

螺旋構造や外観が巻貝のサザエに似ていることから、

通称で「栄螺堂」や「さざえ堂」などと呼ばれます。

水子地蔵

水子供養が行われます。

不動堂

関東三十六不動霊場の二十六番札所です。

四国八十八箇所お砂踏み霊場

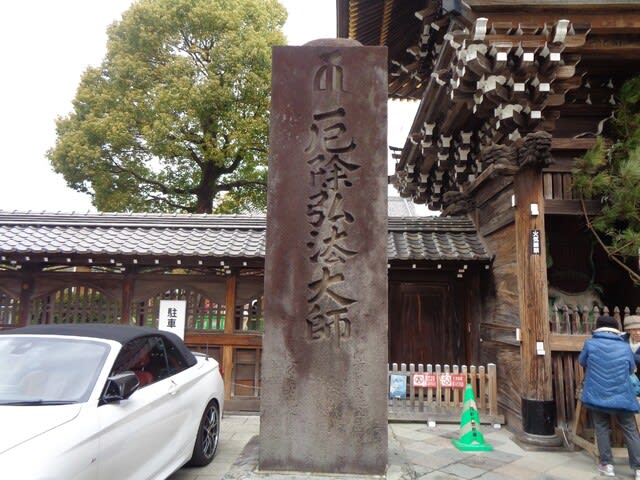

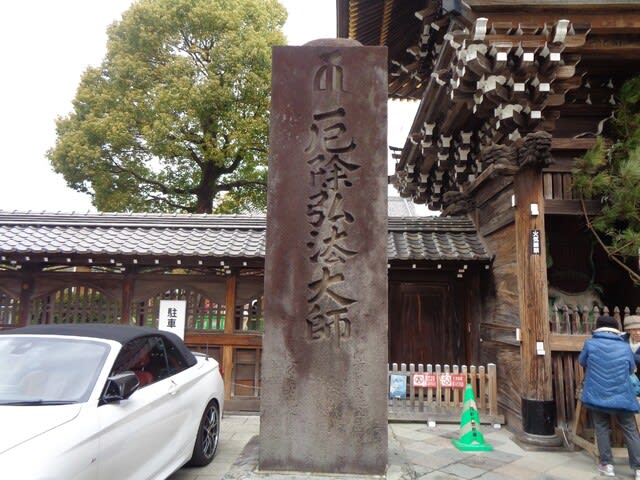

厄除弘法大師のご利益と観音慈悲の功徳を一時に与えて下さる礼拝所。

福寿地蔵

弘法大師立像

お大師様がお四国を行脚された時のお姿です。

稚児大師像

お大師様の幼少の頃のお姿です。

子育て、学業成就のご利益をいただくことが出来ます。

十三重宝塔

十三重宝塔

恵果阿閤梨より受け継がれた仏舎利一粒が納められています。

弁天堂

七福神の一人・弁財天を祀っています。

権現堂

当山建立の折、地鎮のため権現様を祀ったことに始まります。

如意輪堂(女人堂)

如意輪観音を祀っております。

女性の諸願成就に霊験があります。 奥の院

高野山奥の院を江戸後期に勧請したもので弘法大師を祀ります。

出世稲荷

五穀豊穣の神 稲荷明神を祀っています。

書院

各種行事、団体参詣の為の広間です。

東門

平成26年落慶。

牡丹園

4月中旬から下旬には、

約100種2500株のボタンが咲きます。

ここは、

光明殿

法事等の仏事はここで行われます。