今回の、東ティモールでの騒乱や暴動の発端となったのは、”西部出身者に対する東部出身者の差別や確執”とされているが、僕はそんな話を今回はじめて耳にした。

僕は、99年の住民投票以来、都合6回東ティモールを取材している。たいていは一軒家を借りて、2ヶ月は現地に滞在する。したがって通算1年近くは現地に滞在したことになる。しかし、その間、”東と西の確執”など聞いたことがない。

そんなものが、今回の動乱の原因で、その結果、オーストラリア軍が東ティモールの治安維持を掌握することになったとは、ほとんど悪夢に近い。ほんとうに”東と西の確執や対立”が存在するのだろうか。

世界のどこの社会にも、多少は地域間、民族間、宗教間の確執が存在する。しかしたいていは共存している。殺戮にまで至る地域間、民族間、宗教間の対立は、ほとんどが意図的に引き起こされたものだ。

ルワンダでは、植民者ベルギーが来るまでは、フツ族もツチ族も存在しなかった。ベルギーが勝手な基準を設けてふたつの民族に区分し、支配に都合の良い”民族対立”の構造を作った。ルワンダでの大虐殺も意図的に扇動されたものだ。

フセイン時代のイラクには、シーア派とスンニ派の対立などなかった。互いに隣人として共存していた。しかし、アメリカによるイラク占領政策が失敗の兆しを見せはじめた頃、突然両派の対立が発生した。明らかに誰かが意図的に対立を煽っている。このような例は、いくらでもでてくるはずだ。

対立というのは、簡単に捏造できる。ターゲットの民族や宗派を襲撃し、○○人(派)がやったと言えばいいだけだ。それを双方に対して繰り返せば、あとは自然に互いが恐怖し、憎悪し合う。そして衝突や殺戮に至る。とても簡単なことだ。そして、いったん対立構造が出来上がってしまえば、何十年あるいはもっと長期間、対立や憎悪は持続する。

今回の東ティモールでの、東部出身者と西部出身者の確執や対立も、意図的に捏造されたものだと、僕は考えている。

東ティモールでは、元併合派組織の幹部やメンバー、そして元民兵のメンバーでさえも無事に生活を営んでいる。もちろん、多少肩身は狭いが、住民から襲撃される不安などはない。僕は、そうした人たちに何人もインタビューしている。

したがって、東部と西部の確執が、殺戮にまで至るなど到底考えられない。

過去4ヶ月分のニュース翻訳を読んだが、東ティモールの日刊紙「ティモール・ポスト」にも「スアラ・ティモール・ロロサエ」にも”東西対立”に関する記事も特集もない。殺戮し合うほどの対立が存在するなら普通は特集記事を組むだろう。しかし、存在しなければ記事にしようがない。

地域間の確執は大なり小なり世界のどの社会にも存在する。

当然、東ティモールにも存在する。

それを過剰に拡大して宣伝している連中がいるのだ。

メディアは、それを垂れ流しているにすぎない。

東西対立は、意図的に仕組まれた対立であると見るべきだ。

その結果、オーストラリア軍が東ティモールの治安維持を掌握した。

僕は、99年の住民投票以来、都合6回東ティモールを取材している。たいていは一軒家を借りて、2ヶ月は現地に滞在する。したがって通算1年近くは現地に滞在したことになる。しかし、その間、”東と西の確執”など聞いたことがない。

そんなものが、今回の動乱の原因で、その結果、オーストラリア軍が東ティモールの治安維持を掌握することになったとは、ほとんど悪夢に近い。ほんとうに”東と西の確執や対立”が存在するのだろうか。

「我々がジャングルで戦っていた頃には、東だの西だのといった話しはなかったが、独立国となってからそうした問題が生じてきた」http://www.asahi-net.or.jp/~gc9n-tkhs/news87.html

国防軍の解体を狙う幾人かの指導者が背後にいるのではとの疑念を示した。

ティモール抵抗民主民族統一党の党首コルネリオ・ガマ氏

(元ファリンティル第3地区司令官)

世界のどこの社会にも、多少は地域間、民族間、宗教間の確執が存在する。しかしたいていは共存している。殺戮にまで至る地域間、民族間、宗教間の対立は、ほとんどが意図的に引き起こされたものだ。

ルワンダでは、植民者ベルギーが来るまでは、フツ族もツチ族も存在しなかった。ベルギーが勝手な基準を設けてふたつの民族に区分し、支配に都合の良い”民族対立”の構造を作った。ルワンダでの大虐殺も意図的に扇動されたものだ。

フセイン時代のイラクには、シーア派とスンニ派の対立などなかった。互いに隣人として共存していた。しかし、アメリカによるイラク占領政策が失敗の兆しを見せはじめた頃、突然両派の対立が発生した。明らかに誰かが意図的に対立を煽っている。このような例は、いくらでもでてくるはずだ。

対立というのは、簡単に捏造できる。ターゲットの民族や宗派を襲撃し、○○人(派)がやったと言えばいいだけだ。それを双方に対して繰り返せば、あとは自然に互いが恐怖し、憎悪し合う。そして衝突や殺戮に至る。とても簡単なことだ。そして、いったん対立構造が出来上がってしまえば、何十年あるいはもっと長期間、対立や憎悪は持続する。

今回の東ティモールでの、東部出身者と西部出身者の確執や対立も、意図的に捏造されたものだと、僕は考えている。

東ティモールでは、元併合派組織の幹部やメンバー、そして元民兵のメンバーでさえも無事に生活を営んでいる。もちろん、多少肩身は狭いが、住民から襲撃される不安などはない。僕は、そうした人たちに何人もインタビューしている。

したがって、東部と西部の確執が、殺戮にまで至るなど到底考えられない。

過去4ヶ月分のニュース翻訳を読んだが、東ティモールの日刊紙「ティモール・ポスト」にも「スアラ・ティモール・ロロサエ」にも”東西対立”に関する記事も特集もない。殺戮し合うほどの対立が存在するなら普通は特集記事を組むだろう。しかし、存在しなければ記事にしようがない。

地域間の確執は大なり小なり世界のどの社会にも存在する。

当然、東ティモールにも存在する。

それを過剰に拡大して宣伝している連中がいるのだ。

メディアは、それを垂れ流しているにすぎない。

東西対立は、意図的に仕組まれた対立であると見るべきだ。

その結果、オーストラリア軍が東ティモールの治安維持を掌握した。

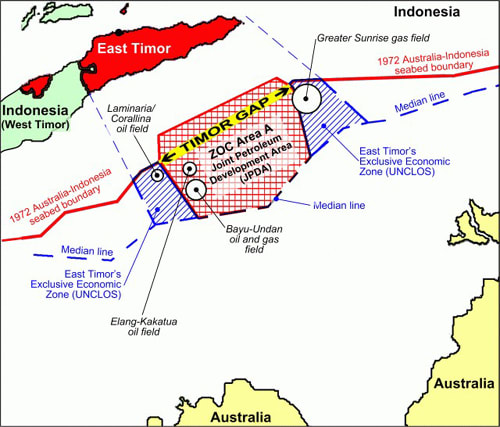

それは、石油があるからだ。

それは、石油があるからだ。