「最近の飢餓研究(特にインドの経済学者アマーティア・センの研究)は、広範に浸透する飢餓、および死亡率の増加が、しばしば総体としての食糧供給が必ずしも不十分でない──場合によっては豊富でさえある──場所で起きていることを示している」

「そういう事例においては、根底にある飢餓の原因は、食料の欠乏よりもむしろ食糧入手手段の欠如である」

『誰が飢えているのか』L・デローズ著より

世界のどこかで飢餓が発生していると聞くと、われわれは文字通り、食糧が欠乏していると受け取る。しかし、そうした観念は捨てなければならない。以前、「食糧危機を創るIMFと世界銀行」と題してアフリカのマラウィの例を書いたが、マラウィの端から端まで陸路で食糧を輸送するよりも、カンサスから船で運んだ方が安いのだ。国際援助によって近代農法を導入し、収穫量を増加させても、輸送インフラを放置しておいては意味がない。こうしたことが世界中で発生している。その結果、先進国の巨大穀物会社や船舶会社が大儲けをする。

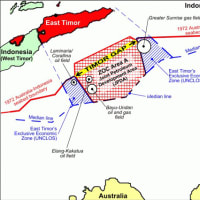

現在の東ティモールでの米不足は、こうした事例とは直接は関係なさそうだが、東ティモールもこうした構造と無縁とは言えないと考えている。

東ティモールを何度も訪れているが、首都ディリのマーケットでは、ベトナム産や中国産の輸入米しか売っていなかった。東ティモールの地方部には豊かな田園が広がっている。しかし、マーケットには自国米がない。それがいつも不思議だった。理由として考えられるのは、輸入米の価格が安すぎるということだ。50kg袋が13ドルだった。1kgあたり0.26ドルだ。国産米が輸入米と競争するなら、これ以下の価格で売らなければならない。はたして、これ以下の値段で利益がでるかどうかはあやしい。

低価格の輸入作物の最大の弊害は、国内作物の生産意欲を削いでしまうことだ。売れないなら作っても意味がない。自家消費以上の生産をしなくなる。あるいは、自家消費のコストすら輸入作物の価格を上回るかもしれない。このようにして、途上国の多くの農村は崩壊し、人口の都市流入・都市スラム形成という経過をたどった。都市部の人口爆発とともに、労働賃金の低下を引き起こし、都市部での生活レベルは低下し、犯罪も増加した。

「米欧アグリビジネスは、伝統的農村社会へ破壊的結果をもたらす。

雇用形態、農作物、消費者の嗜好、村落や家族の構造、あらゆるものを破壊する」

『なぜ世界の半分が飢えるのか』スーザン・ジョージ著より

東ティモールもこうした世界的構造から無縁であるとは思えない。

低価格の輸入米により、国内の米生産意欲は低下していたのではないだろうか。そこへ、昨年の騒乱によって一時は約15万人もの国内避難民を出した。おそらくそのほとんどは農業従事者だ。人口約80万人の国で、15万人が一時的とはいえ農業生産から遠ざかったということは、生産高にも影響を及ぼしているのではないだろうか。現在でも、最大で6万人が避難生活をしていると報告されている。

そして旱魃によって、事実上、米の生産が低下した模様だ。米不足が顕在化した。米価が上がると、米を隠匿してさらに価格をつり上げようとする業者も出ておかしくはない。おまけに、国内の治安を攪乱したい各種勢力が加わり、さらに米不足を引き起こすような画策を行っているふしもある。

東ティモールの米不足は、こうした複合的な要因が関連していると考えられる。しかし、東ティモールの米不足の根本的な原因も、食糧をめぐる世界的な利権構造と無縁とは言えないだろう。

東ティモールで「米騒動」 住民600人が倉庫に投石

http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007022001000653.html

【東ティモール短信】米がない!

http://www.parc-jp.org/main/a_intl/etimor/ET070221

「そういう事例においては、根底にある飢餓の原因は、食料の欠乏よりもむしろ食糧入手手段の欠如である」

『誰が飢えているのか』L・デローズ著より

世界のどこかで飢餓が発生していると聞くと、われわれは文字通り、食糧が欠乏していると受け取る。しかし、そうした観念は捨てなければならない。以前、「食糧危機を創るIMFと世界銀行」と題してアフリカのマラウィの例を書いたが、マラウィの端から端まで陸路で食糧を輸送するよりも、カンサスから船で運んだ方が安いのだ。国際援助によって近代農法を導入し、収穫量を増加させても、輸送インフラを放置しておいては意味がない。こうしたことが世界中で発生している。その結果、先進国の巨大穀物会社や船舶会社が大儲けをする。

現在の東ティモールでの米不足は、こうした事例とは直接は関係なさそうだが、東ティモールもこうした構造と無縁とは言えないと考えている。

東ティモールを何度も訪れているが、首都ディリのマーケットでは、ベトナム産や中国産の輸入米しか売っていなかった。東ティモールの地方部には豊かな田園が広がっている。しかし、マーケットには自国米がない。それがいつも不思議だった。理由として考えられるのは、輸入米の価格が安すぎるということだ。50kg袋が13ドルだった。1kgあたり0.26ドルだ。国産米が輸入米と競争するなら、これ以下の価格で売らなければならない。はたして、これ以下の値段で利益がでるかどうかはあやしい。

低価格の輸入作物の最大の弊害は、国内作物の生産意欲を削いでしまうことだ。売れないなら作っても意味がない。自家消費以上の生産をしなくなる。あるいは、自家消費のコストすら輸入作物の価格を上回るかもしれない。このようにして、途上国の多くの農村は崩壊し、人口の都市流入・都市スラム形成という経過をたどった。都市部の人口爆発とともに、労働賃金の低下を引き起こし、都市部での生活レベルは低下し、犯罪も増加した。

「米欧アグリビジネスは、伝統的農村社会へ破壊的結果をもたらす。

雇用形態、農作物、消費者の嗜好、村落や家族の構造、あらゆるものを破壊する」

『なぜ世界の半分が飢えるのか』スーザン・ジョージ著より

東ティモールもこうした世界的構造から無縁であるとは思えない。

低価格の輸入米により、国内の米生産意欲は低下していたのではないだろうか。そこへ、昨年の騒乱によって一時は約15万人もの国内避難民を出した。おそらくそのほとんどは農業従事者だ。人口約80万人の国で、15万人が一時的とはいえ農業生産から遠ざかったということは、生産高にも影響を及ぼしているのではないだろうか。現在でも、最大で6万人が避難生活をしていると報告されている。

そして旱魃によって、事実上、米の生産が低下した模様だ。米不足が顕在化した。米価が上がると、米を隠匿してさらに価格をつり上げようとする業者も出ておかしくはない。おまけに、国内の治安を攪乱したい各種勢力が加わり、さらに米不足を引き起こすような画策を行っているふしもある。

東ティモールの米不足は、こうした複合的な要因が関連していると考えられる。しかし、東ティモールの米不足の根本的な原因も、食糧をめぐる世界的な利権構造と無縁とは言えないだろう。

東ティモールで「米騒動」 住民600人が倉庫に投石

http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007022001000653.html

【東ティモール短信】米がない!

http://www.parc-jp.org/main/a_intl/etimor/ET070221

「東ティモール全体での年間米消費量は8万トンほどだそうです。一方で、WFP(国連世界食糧計画)は300万トンの米を東ティモール政府に支援しているそうです。」

つまり、必要量の40倍も支給していたということでしょうか?

ちょっと理解できないです。過剰に支援する必要があるのでしょうか。

それとも、Parcさんの間違いかな。

ひさしぶりのネットアクセスです。

「300万トン」という数字は明らかに不自然なので、すぐに調べてはいたのですが、補足する時間がありませんでした。

おそらく出典は以下の国連のアナウンスだと思います。

United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT)

"In order to alleviate this situation, the Government has requested the World Food Program to provide 300 metric tones of rice and WFP has responded positively to this request," said the UN's head of humanitarian assistance Finn Reske-Nielsen.

http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/JBRN-6YPEPR?OpenDocument

PCの辞書によると「 300 metric tones 」は、『仏[キログラム]トン, メートルトン (=2204.6 pounds, 1000 kg)』とありました。

ですから「300トン」が正しい表記です。パルクの記載は「万」が余分です。おそらくタイプミスだと思うのですが、僕も最初は仰天しました。

僕もParcに確認しようかなと思っていたところでした。

しかし、300トンだとしたら、逆にぜんぜん足りていないですね。

ただ、中司さんの言うように、なにか世界経済の理不尽な理由で自給自足が妨げられているのだろうなと、僕も感じます。

世界の食料危機の構造というのは私も数冊本を読んでいるので、この記事の内容にはおおむね納得できるのですが、ティモールのケースを扱う部分で少し引っかかるところがありました。

今回の米不足の件で、輸入米の存在が生産意欲を低下させていたということだそうですが、この国の食料自給率を調べているうちに少し違うんではないのかと考えるようになりました。

中司さんの書いた記事によると、東ティモールの地方部には豊かな田園地帯が広がっているということでしたが、どうやら、そういった目で見た印象とは逆に、全体としては水田の設備は一部崩壊し、そもそもその生産可能性が国内需要を満たすものではなかったようです。

JICAプロジェクト事前評価

(http://www.jica.go.jp/evaluation/before/2005/eti_01.html)

さらに、この国の物価を調べたところ、輸入米の値段はその他の製品と比べたときに決して安いものではないことがわかりました。また、地方別の物価の差を見ても、山岳部以外はほとんど差がないことから、輸送インフラはそこまで困窮していないと考えられます。

東ティモール全国協議会

(http://www.asahi-net.or.jp/~AK4A-MTN/news/quarterly/number8/statistics.html)

このことから、マーケットに自国米が無い理由は、価格競争による生産意欲の低下ではないと考えました。また、質の劣る自国米と輸入米が同じ額で取引されているのを見ると、報告書にあるとおり、市場価格メカニズムが働いておらず、理不尽な競争をしかれているのはむしろ輸入米ではないのでしょうか?このウラには自国米保護政策が伺えるような気がしてきました。

世界の食料危機を知る上では例外的であり、小さな事実かもしれませんが、アジアの援助を考える上で、正しい情報を知るべきであるとかんがえ、無礼とは思いましたが、中司さんの記事に一部反論する形で投稿させていただきました。

差し支えなければ掲載おねがいします。

今後の参考にさせていただきます。

ただいま、出先のためネットのアクセスが不定期となっています。

掲載が遅れることをご了承ください。