ほとんどがテント、もしくは青空だったが、

わずかながら、建物を利用した学校もあった。

ドアも窓も開け放たれていたのは、

避難のためだったのだろう。

崩壊したあとに簡易橋が架けられているが、激しく揺れる。

崩壊したあとに簡易橋が架けられているが、激しく揺れる。

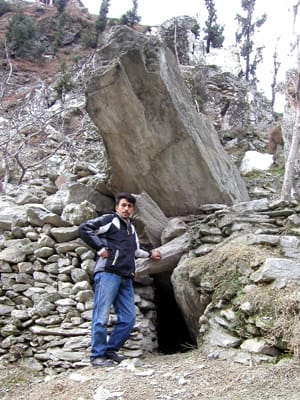

シェル・プルーフ(避難壕)。

シェル・プルーフ(避難壕)。

画面右下に見える橋は、インド側に救援物資を運ぶために再建された。

画面右下に見える橋は、インド側に救援物資を運ぶために再建された。

途中何ヶ所か崖崩れがある。

途中何ヶ所か崖崩れがある。 村まで二時間ほどの登り道。途中、休息をとる親子。

村まで二時間ほどの登り道。途中、休息をとる親子。

いつ倒壊してもおかしくないであろう。住むためには、一度解体して組み直すしかない。

いつ倒壊してもおかしくないであろう。住むためには、一度解体して組み直すしかない。

建物が倒壊したあと、巨石に直撃された家屋。住人はかろうじて避難。

建物が倒壊したあと、巨石に直撃された家屋。住人はかろうじて避難。 応急処置をほどこして人が住んでいる家屋。はたして安全なのかどうか。

応急処置をほどこして人が住んでいる家屋。はたして安全なのかどうか。

崖の上は台地になっており、農地が広がっている。

崖の上は台地になっており、農地が広がっている。 対岸へはボートで渡る。

対岸へはボートで渡る。

ダニマイサイバの家屋のほぼすべてが全壊。

ダニマイサイバの家屋のほぼすべてが全壊。

崖下には、流された家屋の屋根も見える。

崖下には、流された家屋の屋根も見える。 崖の縁はかなり危険な状態にある。

崖の縁はかなり危険な状態にある。 川も土砂で完全に埋まってしまった。

川も土砂で完全に埋まってしまった。