■まだ持ち株あるけどもう売っちゃう。

キャッシュポジション98%。以下に書いた株安の話が理由…の半分。もう半分は自信が喪失したから。

過去四半世紀のデータを持ってるので、じっくり企業分析をしながら追体験をしようってことで、

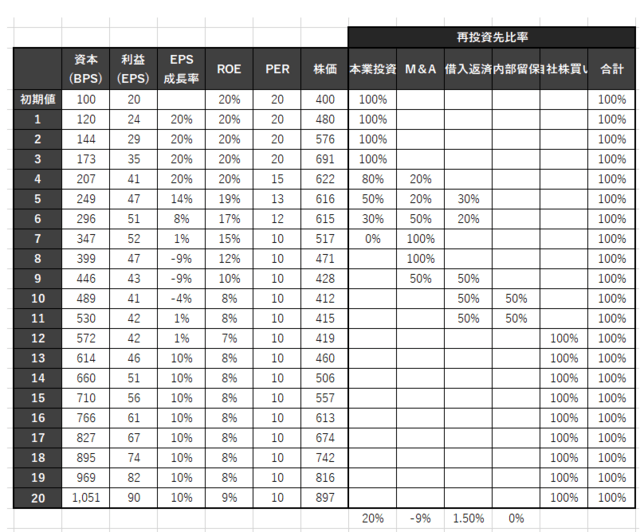

2006年ないしは2009年時点で手に入る情報をもとにしてその企業に投資した場合、どういう結果になったのか、というゲームを一人でやってる。

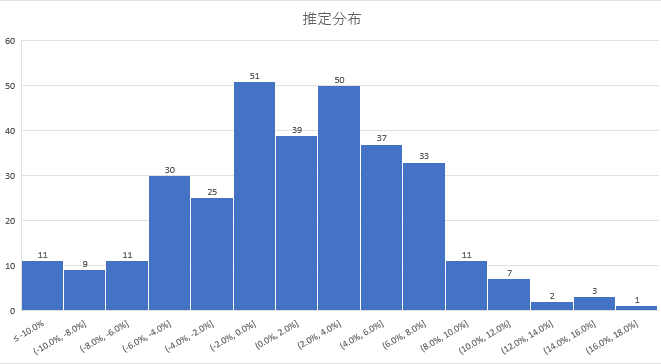

で、結構これ、時間がかかってやっと250社程度終わったんだけど、まぁなんていうか、全然だめだなと。財務データだけだと予想は大外れ。

ぴっかぴかな高利益率&高成長銘柄&素晴らしい、絶対これ儲かるよね?という、未来を感じさせるビジネスモデル…があっという間にゴミになる。

ゴミになって帰ってこない。リーマンショック明けても帰らない。なんだこれは…という感じ。

まぁ、とにかく、そういう検証をやってて、個別銘柄、本当に難しいなと思うに至る。

自分には手に余るとしかいいようがない。ETFに入れておくのが一番という判断。という事で個別銘柄はいったん撤退。

本当に素晴らしい、自信のあるカチカクな話が出てきたとき以外、個別は触らんほうがいいなと。

じゃあETFでも買うか?というとこれまた微妙な時期だったりして、、現金で当分いいかなと。下に続く

■FRBの金利に沿って投資するだけでいいのでは?

ある意味指標として使えるな~と思って。というかこの人たちが制御棒になって株価いじってるともいえるんで、

それに沿って動くのは理にかなってる、そりゃそうか。それでいいのか?

1. 金利が低金利&利上げしてる間は保有

2. 利下げ開始したら売却

3. 利下げで金利が底になったら購入

基本はこんな感じ。

その他の指標として価格に対する割高感、一部でバブルの発生、市場の陶酔感等々。

まぁ本当に不況になって株価下がるかは知らんけどね。

2019年みたいになる可能性もあるし(あの時はすぐコロナ来ちゃったけど)。

PERも高めだし、バフェットも売っちゃってるし、利下げも来ちゃってるし、なんかシグナル来てるから逃げ時かなと。

不況来ると大体EPSが2割減程度、PERは10倍前半ー15倍って感じになるので、株価は半分くらいかな。アメリカ。

日本はどうなるんだろうね。アメリカ風邪ひいて肺炎になっちゃうポジションだからね。

円高も来たら日経2万割れじゃ利かないかもね。知らんけど。

まぁ、どうなるかは妄想でしかないけど、準備できることは準備しておいた方がいいよねって感じか。

地震の後の津波警報みたいなもの。逃げておいて損はない。津波が来たら九死に一生、津波がなければそれでよし。みたいな。

因みにこんな感じの利下げを想定しているらしい。

こんなソフトな感じ、今までなかったよなぁ。。

いつもこんな感じのを想定して、想像以上に悪化してて慌てて追加利下げして、

でも追いつかなくてリセッションみたいな感じなのかね。

でも、以前みたいな速度で利下げされたら1ドル100円とかなりそうだな。

日本株、波乱だなぁ。

NISA勢が半分くらい積立投資やめた頃が投資には良い時期なのかもね。

キャッシュポジション98%。以下に書いた株安の話が理由…の半分。もう半分は自信が喪失したから。

過去四半世紀のデータを持ってるので、じっくり企業分析をしながら追体験をしようってことで、

2006年ないしは2009年時点で手に入る情報をもとにしてその企業に投資した場合、どういう結果になったのか、というゲームを一人でやってる。

で、結構これ、時間がかかってやっと250社程度終わったんだけど、まぁなんていうか、全然だめだなと。財務データだけだと予想は大外れ。

ぴっかぴかな高利益率&高成長銘柄&素晴らしい、絶対これ儲かるよね?という、未来を感じさせるビジネスモデル…があっという間にゴミになる。

ゴミになって帰ってこない。リーマンショック明けても帰らない。なんだこれは…という感じ。

まぁ、とにかく、そういう検証をやってて、個別銘柄、本当に難しいなと思うに至る。

自分には手に余るとしかいいようがない。ETFに入れておくのが一番という判断。という事で個別銘柄はいったん撤退。

本当に素晴らしい、自信のあるカチカクな話が出てきたとき以外、個別は触らんほうがいいなと。

じゃあETFでも買うか?というとこれまた微妙な時期だったりして、、現金で当分いいかなと。下に続く

■FRBの金利に沿って投資するだけでいいのでは?

ある意味指標として使えるな~と思って。というかこの人たちが制御棒になって株価いじってるともいえるんで、

それに沿って動くのは理にかなってる、そりゃそうか。それでいいのか?

1. 金利が低金利&利上げしてる間は保有

2. 利下げ開始したら売却

3. 利下げで金利が底になったら購入

基本はこんな感じ。

その他の指標として価格に対する割高感、一部でバブルの発生、市場の陶酔感等々。

まぁ本当に不況になって株価下がるかは知らんけどね。

2019年みたいになる可能性もあるし(あの時はすぐコロナ来ちゃったけど)。

PERも高めだし、バフェットも売っちゃってるし、利下げも来ちゃってるし、なんかシグナル来てるから逃げ時かなと。

不況来ると大体EPSが2割減程度、PERは10倍前半ー15倍って感じになるので、株価は半分くらいかな。アメリカ。

日本はどうなるんだろうね。アメリカ風邪ひいて肺炎になっちゃうポジションだからね。

円高も来たら日経2万割れじゃ利かないかもね。知らんけど。

まぁ、どうなるかは妄想でしかないけど、準備できることは準備しておいた方がいいよねって感じか。

地震の後の津波警報みたいなもの。逃げておいて損はない。津波が来たら九死に一生、津波がなければそれでよし。みたいな。

因みにこんな感じの利下げを想定しているらしい。

こんなソフトな感じ、今までなかったよなぁ。。

いつもこんな感じのを想定して、想像以上に悪化してて慌てて追加利下げして、

でも追いつかなくてリセッションみたいな感じなのかね。

でも、以前みたいな速度で利下げされたら1ドル100円とかなりそうだな。

日本株、波乱だなぁ。

NISA勢が半分くらい積立投資やめた頃が投資には良い時期なのかもね。