黒い女面「深井」

骨董の話にもどろう。

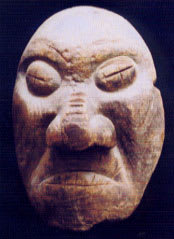

帰ってきた狛犬たちや古唐津の茶碗、鉢などは、「古裂会(こぎれかい)」という骨董のカタログオークションの売り立てに出されていたものである。この古裂会のカタログオークションは、従来みられなかった骨董売買の手法で、私は大変相性が良い。以前から注目し、何度か、古い仮面を入札して買ったこともある。とくに初期の能面と思われる「黒い女面」や「閉眼の王」と名づけた目を閉じた「王面」など、貴重な仮面を入手したのも、この古裂会のオークションからであった。

全国から「骨董・コレクションを売りたい」という出品者を募り、そのコレクションをカタログに掲載し、カタログを見た客が入札をして欲しいものを入手するという方法は、これまで、「骨董業界」というブラックマーケットで価格が決定されていた美術品・骨董品を、公開されたマーケットで展覧し、売り手も買い手も両者納得の価格で取引が成立するという、フェアな売買形態である。もちろん、出品される商品には、厳しい古裂会の審査の目が光り、入札最低価格が設定されるため、真贋をめぐるトラブルや出品者が大損をするという危険性などは極力排除されている。これにより、プロ・アマはもちろんだが、これまで骨董の取引に参加していなかった多くのコレクターや市民愛好家などが参加して、活況を呈しているのである。種々の魅力的な特集が組まれるカタログの上での入札の他、古裂会本社画廊や特設会場などでの展示も企画されて、現物を手にとって確認できる仕組みも確保されていて、安心である。新しい形態の骨董・古美術マーケットが開拓されつつあることを、私はひそかに喜んでいるのである。

「閉眼の王」

この古裂会を主宰する森川潤一氏が、わが「九州民俗仮面美術館」を訪ねてくださったのは、2010年春のことだったが、同じ世代で、ともに同時期に骨董業を営んだ経歴を持つ二人は、たちまち意気投合した。森川氏は1970年代後半ごろ、京都の周辺部にあたる土地で小さな骨董屋を始め、田舎廻りの買出しを主に営業していたという。その頃、京都市内に店を構える多くの業者が氏の店へ仕入れに来ていたというから、当時から目利きとして通っていた人であろう。同時期、私は、湯布院の町の寂れた通りの一角で店を構え、古伊万里の食器や古裂を扱い、後に仮面や民俗資料と出会って「由布院空想の森美術館(1987-2001)の開館に結びついた。以後、骨董業界とは一線を画した。森川氏も、「バブル」と呼ばれた骨董業界狂乱の時代には「山にこもっていた」という。どうやら、傾きかけた由緒ある神社の再建を手がけていた模様である。

*続く