豊後の国(大分県)に残っていた「ウエツフミ(上記)」については、長い間「偽書」とされてきた。しかしながら、近年の研究で、この書を「偽書」であると科学的に証明することはほぼ不可能であり、むしろ、上代の「国家創生の物語」と、古代から中世へかけての豊後の国の地誌・風俗誌、博物誌としては稀有な存在であることが明らかになりつつある。

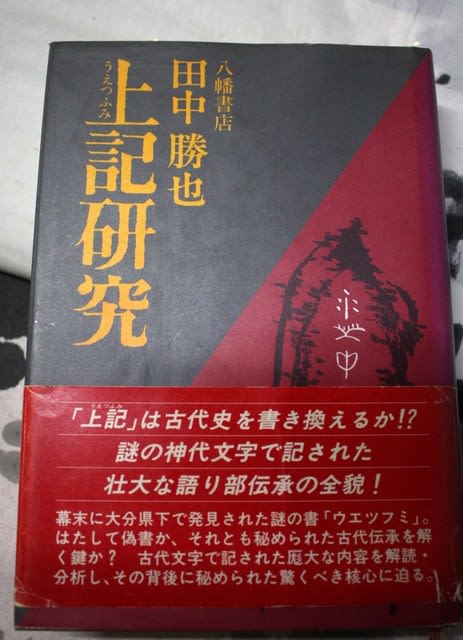

そのことを精密な考証によって世に問うたのが、本書である。

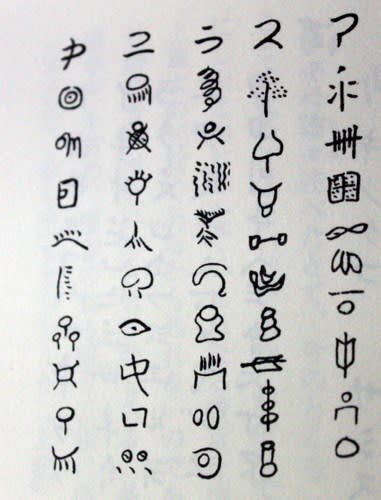

田中勝也氏には、前々回紹介した「サンカ研究」という著作もあり、その中で、「ウエツフミ文字=トヨクニ文字」と「サンカ文字」の共通項も明らかにしている。そして、それに続く現代の研究者によって、「サンカ=ネイティブスピリチュアル」という新しい視点が加えられ、研究が新展開を始めた感があるのである。これまでに封じ込まれ、無視され、あるときは迫害さえされた「先住の民の文化=風土の歴史」が記憶の彼方から立ち上がり、実相を表し始めたのである。それこそが、自然とともに生き、その土地に暮らした人々の生活誌であり、文化史であろう。

「ウエツフミ(上記)」には、記紀神話に記される大和王権樹立の物語の他に、古代日向の国に存在した「ウガヤ王朝」の歴史や、阿蘇・直入・大野川流域に展開した「高千穂王朝」の存在などを語る膨大な記録がある。それを実証することは困難だが、すべてがフィクションであるとは考え難い。

さらに、ウエツフミが語る天文、医学、薬学、植物嶽、説話などは、記紀神話には記録されておらず、独自の文化体系といえる。

そのほかに、旧事記、古語拾遺、風土記、万葉集などに記された事項との共通項があり、古記録との関連が散見される。このことから、田中氏は稗田阿礼に代表される古代の語り部の存在に言及し、各地に様々な語り部がおり、独自の文化や物語を語り継ぎ、あるものは独自の文字で記録したのであろうと推論する。

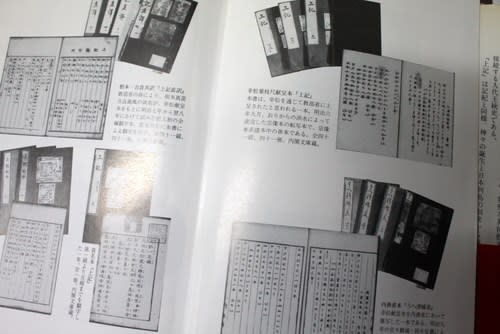

残念なことに、「ウエツフミ(上記)」の原本は大野川の洪水で流没したが、上掲写真のように多くの写本や研究書が残されており、研究も進展がみられる。「神楽」のことも、従来の古記録に記されていない情報もある。今後、掘り下げてみていきたい資料である。

以下は600ページに及ぶ大著の「あとがき」から要約して引用。

「いったいウエツフミとは何であったか。厳密な実証をもって語ることはできないが、これは、大分県地方などに上代から存続していたいわゆる〝語り部〟が伝えてきた伝承を、何時の時代にか集成したものではなかったか。稗田阿礼に代表される語り部は、上代日本にあって、宮廷に、時に有力氏族にあるいは神社などに付随していたものであった。この語り部は徐々に姿を消していったが、完全に歴史から姿を没したのは、さほど古いことではない。彼らが語り継いできた古伝承は文字を介して残り、集成された。そして語り部の古伝承を担ってきた文字がほかならぬ〝ウエツフミ〟の異体文字ではなかったか」

![浪漫の灯/「どんたく」他・竹久夢二[ノーベル書房:1977]【かさこそ森の読書時間<22>】](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/20/21/43a6787a5b1d3506d2a66fb53e1d2d0f.jpg)

![浪漫の灯/「どんたく」他・竹久夢二[ノーベル書房:1977]【かさこそ森の読書時間<22>】](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/79/4b/dc00944d1b02bb6064ee968c5df6ec87.jpg)

![浪漫の灯/「どんたく」他・竹久夢二[ノーベル書房:1977]【かさこそ森の読書時間<22>】](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/35/89/eba325c651a91d49699f41bca57ee960.jpg)

![浪漫の灯/「どんたく」他・竹久夢二[ノーベル書房:1977]【かさこそ森の読書時間<22>】](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_l/v1/user_image/61/7a/0d75934f389e63202e83cd6d50b94813.jpg)

![浪漫の灯/「どんたく」他・竹久夢二[ノーベル書房:1977]【かさこそ森の読書時間<22>】](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/61/7a/0d75934f389e63202e83cd6d50b94813.jpg)

![めぐり合う「とき」と「人」/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:17>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0d/33/0643f5c268a5eef814a7199587b7f10a.jpg)

![始まりました/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:16>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4d/1c/76b0b83d26669d5899ed89a064100174.jpg)

![変異するとき/予告・武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:15>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2a/07/efa184aee8271918ffcc80f4ee249500.jpg)