私が字母歌の暗号解読を思い立ったきっかけは、村上通典氏の『「いろは歌」の暗

号』と出会ったことによる。この本は1994年1月に㈱文芸春秋から出版され、著者

は今治明徳高校の数学の先生であったが、古代史の暗号解読に専念するため退職さ

れたという。数学的思考が随所に見られるため、数学音痴の私には理解不能の箇所

も多少あったが、なにより素晴らしいのは暗号解読のための基本的なルールに気づ

かれた事である。

これまでの字母歌の暗号説は「いろは歌」の七段書きした沓の部分の<咎なくて死

す>論に終始していたが、村上氏は「いろは」「たゐに」「あめつち」にもこの分

かち書きをためされたのである。その結果

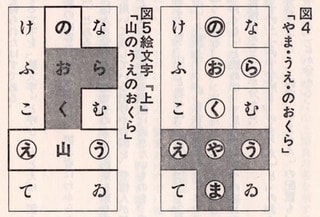

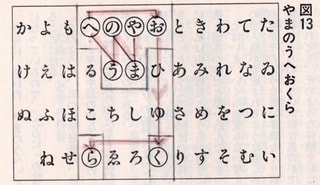

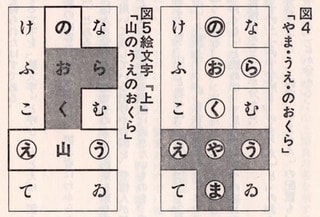

「いろは」の五段書きの中に「やまのうえおくら」の名を拾ってみると絵文字

「上」の形に「山のうえおくら」の名が隠されていることを発見した。下図参照。

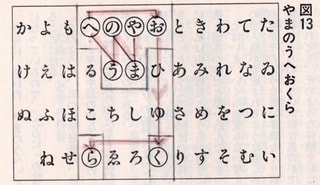

同様に「あめつち」でも試されておられ、五段書きの中から「やまのうへおくら」

を拾うと、やはり絵文字「山」の形の一部分となっており、これも仕組まれた暗号

としている。下図参照。

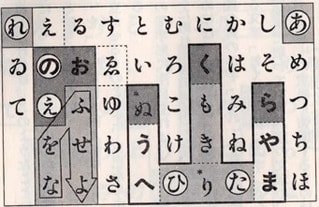

一方、「たゐに」の六段書きをした沓の部分を、右から読むと「なぞあくうらえ

ぬ」つまり「謎明く裏得ぬ」という暗号文になる事を発見した。下図参照。

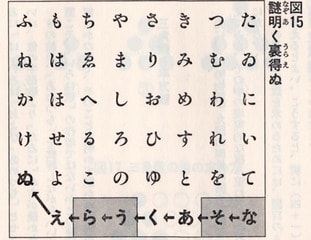

また、四段に分かち書きすると、六行目から九行目にかけて「やまのうへおくら」

の名が規則性を持って配列されていることも指摘している。下図参照。

私はこれらの村上氏の指摘した配列がすべて「山上憶良」の名前を示している事に

衝撃をうけた。なぜなら1996年3月から当時所属していた短歌誌『炸』に「古代よ

りの暗号」という題で、山上憶良の「秋の七草」が日本のルーツを秘めた暗号歌と

する仮説の連載を始めたばかりだった。この村上氏の発見に勇気づけられ、約10年

かけて、50回の連載をし、2007年に一冊の本にまとめることが出来たのだった。

村上氏の『「いろは歌」の暗号』には関連の諸説が掲載されているが割愛して、

暗号「山上憶良」を発見した「いろは」「たゐに」「あめつち」の分かち書きの

表を土台にしてさらに考察推理したいと思います。

号』と出会ったことによる。この本は1994年1月に㈱文芸春秋から出版され、著者

は今治明徳高校の数学の先生であったが、古代史の暗号解読に専念するため退職さ

れたという。数学的思考が随所に見られるため、数学音痴の私には理解不能の箇所

も多少あったが、なにより素晴らしいのは暗号解読のための基本的なルールに気づ

かれた事である。

これまでの字母歌の暗号説は「いろは歌」の七段書きした沓の部分の<咎なくて死

す>論に終始していたが、村上氏は「いろは」「たゐに」「あめつち」にもこの分

かち書きをためされたのである。その結果

「いろは」の五段書きの中に「やまのうえおくら」の名を拾ってみると絵文字

「上」の形に「山のうえおくら」の名が隠されていることを発見した。下図参照。

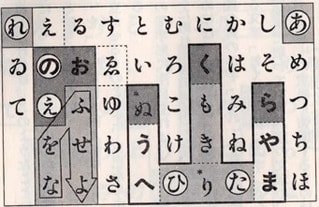

同様に「あめつち」でも試されておられ、五段書きの中から「やまのうへおくら」

を拾うと、やはり絵文字「山」の形の一部分となっており、これも仕組まれた暗号

としている。下図参照。

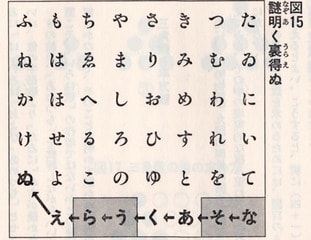

一方、「たゐに」の六段書きをした沓の部分を、右から読むと「なぞあくうらえ

ぬ」つまり「謎明く裏得ぬ」という暗号文になる事を発見した。下図参照。

また、四段に分かち書きすると、六行目から九行目にかけて「やまのうへおくら」

の名が規則性を持って配列されていることも指摘している。下図参照。

私はこれらの村上氏の指摘した配列がすべて「山上憶良」の名前を示している事に

衝撃をうけた。なぜなら1996年3月から当時所属していた短歌誌『炸』に「古代よ

りの暗号」という題で、山上憶良の「秋の七草」が日本のルーツを秘めた暗号歌と

する仮説の連載を始めたばかりだった。この村上氏の発見に勇気づけられ、約10年

かけて、50回の連載をし、2007年に一冊の本にまとめることが出来たのだった。

村上氏の『「いろは歌」の暗号』には関連の諸説が掲載されているが割愛して、

暗号「山上憶良」を発見した「いろは」「たゐに」「あめつち」の分かち書きの

表を土台にしてさらに考察推理したいと思います。