日本人なら誰でも一度は聞いたことがあると思われる出雲の国譲り神話ですが、記紀や風土記に記載されている

上に壮大な出雲大社が現存し、神庭荒神谷などから大量の銅剣・銅矛・銅鐸が発掘されたこともあり、出雲王朝

を疑う人はほぼおりませんが記紀の国譲りは葦原中つ国が対象であって、そこは倭国の地・北九州だろうと私は思

うのです。古今東西、武力無しの話し合いで国を譲る事などあり得ません。

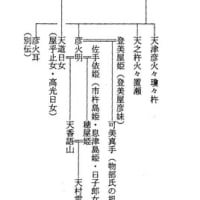

前回のブログでは海部氏勘注系図の大己貴(大国主命)と火明命の関係図から国譲りした大己貴が敗者、勝者は

天下りして来た火明命(物部氏、尾張氏の祖)と判断しました。

物部系の書『先代旧事本紀』には火明命が天下った際に共に付き従った軍団のメンバーが記されており、彼らの

子孫たちは後世物部氏や尾張氏をはじめとし、天児屋命(中臣・藤原氏の祖)天三降命(宇佐国造)武蔵秩父国造

家、山背国造家、安芸国造家など列島各地の有力氏族となり古代の国造りの中枢メンバーを輩出しますが、一方

皇室の初代の神武天皇には軍団を率いて天下りした記述は見られず、八咫烏に導かれて東遷し、付き従う大伴氏・

久米氏らがいくつかの部族を制圧し橿原宮で即位したとの記述のみではとうてい信じ難いものです。

日本の建国神話は謎だらけですが、丹後の籠神社の海部氏勘注系図で大己貴の近縁の女性たちが火明命系の姻族と

なっていることに異様さを覚え、国譲りの大国主命とは誰なのか推理したいと思い始めました。

これまで続けてきた<古代からの暗号>の謎解きの経過の中で<国譲りとは九州の葦原中つ国であった>と気が

付いた事から嘗て出雲大社に参拝した時に抱いた<この低い山に囲まれた狭い土地柄に上古を代表するような王

朝が本当に存在したのだろうか?>という疑問は正しく、出雲大社に伝えらている「身逃神事」と「爪剝祭」と

いう特殊な神事が<出雲大社の秘密>を解くための伏線であったのです。2009年10月2日のブログに『出雲大社・

祭祀の背景として「身逃神事」と「爪剝祭」』を考察していますので再録します。

ない「身逃神事(みにげのしんじ)」と「爪剥祭(つまむぎさい)」があるという。

この神事に注目したのは「今は<つまむぎ>と読むが、古くは<つまむき・つま向>と書き、<き>は濁音では

なく常に清音であった」との『出雲大社』の記述と、『古事記』の国譲り神話で、大国主命が葦原中国を献上す

る段に登場する櫛八玉神に係わっていたからだ。

明治以前は陰暦七月四日深更に身逃神事、翌五日に爪剥祭が行われたが、今は八月に行う。この祭祀は櫛八玉神

の末裔である別火氏(べっかし・大社家上官)が、大国主の神幸にあたって、大社の聖火で調理した斎食をし、

稲佐の浜の海で身を清めた後、八月十四日の身逃神事のための「道見(下検分)」を前夜行う。道見は禰宜らが

献鐉物を持ち湊社(みなとのやしろ・祭神は櫛八玉神)と赤人社(あかひとしゃ・祭神は別火氏の祖)へ詣で白幣

、洗米を供えて拝礼する。次に、稲佐の浜の塩掻(しおかきじま)で四方を拝し、前二社と同じ祭事を行い斎館

に帰る。翌十四日の午前一時禰宜(当日は大国主の神幸の供奉である)は狩衣を着け、右に青竹の杖を左に真菰

で造った苞(しぼ)と火縄筒を持ち、素足に足半(あしなか)草履の出で立ちで、大社本殿の大前で祝詞を奏し

その後前夜の道見の通りに二社に行き、塩掻島で塩を掻く。帰路出雲国造館大社本殿に向いて設けた斎場を拝し、

本殿大前に帰り再拝拍手して神事は終了する。

興味深いのはこの祭事中、出雲国造が神幸に先立ち国造館を出て一族の家に一宿し儀式が済み次第帰館するが

、国造の留守の間に国造館では大広間を清め、荒菰を敷き八足机をそろえ、大国主神を迎える用意をする。

またこの神幸の途中に人に会うと汚れたとして、大社に戻り神幸の出直しをするという。翌十五日の爪剥祭は

神幸祭に塩掻島で掻いた塩・根付稲穂・瓜・茄子・根芋・大角豆(ささげ)・御水の七種の神鐉を供えるのが

古来からの習わしであるという。

この神事の主役は大国主神。脇役は櫛八玉神の子孫という別火氏と出雲国造である。 が、大国主は隠身なので

別火氏が供奉として代行している。この神事を通じて何を伝えようとしているかを考えると、キーワードは櫛

八玉神であろう。『古事記』の国譲りの段で、櫛八玉神は膳夫となって奉仕せよと命じられているが、その火は

熊野神社の神火であり、富氏の言う久那戸大神の神火なのだ。

そして、この神事の塩掻きは『古事記』の櫛八玉神が鵜になって、海の底からはにを咋い出す場面であり、爪剥祭

は八十びらか(平たい皿)を作り神鐉を献る場面をあらわしていると思われる。

しかし、国造はなぜ国造館を出て、しかも一晩留守にしなければいけないのか?

それはこの神事が先祖の霊が帰ってくるという、お盆の時期に行われる事と関係するように思われる。

爪剥祭は古くは<つま向き>であったというが、稲佐の浜で<対馬(つま)向き>の神事を行い、<交い矛を副葬

された対馬の祖霊>を迎えるか、<大国主が対馬の祖霊の元に里帰り>するかのどちらかであろう。

神幸とは神様が旅をすることであり、町や村のお祭りでは神様を神輿に乗せて巡行するが、神様の休憩するところ

をお旅所という所以である。ならば<身逃神事>は文字どおり大国主が出雲大社を抜け出して、先祖の地・対馬に

里帰りすると考えたい。だから出雲の大神になりかわる出雲国造も、国造館を出て他所に一宿する必要があったの

だろう。 (ブログ了)

これらの祭事には大国主命は隠身なの櫛八玉神の子孫という別火氏が代行し、大国主命になりかわる出雲国造も

大社を留守にするという念の入れようで芸が細かい。また、出雲大社の神座が西向きの理由もこの神事から<対

馬(つま)向き>であると分かります。

出雲王家の末裔という富當雄氏の証言によると出雲王家の嫡流として養父から出雲王朝の史実を口伝された場所は

富家の遠つ神祖・久那戸大神(国産みの神・伊邪諾、伊弉冉の大神の長男。塞ノ神・道祖神・岐神とも言う)が祀

られているという出雲井神社。この塞ノ神の信仰は対馬にも見られ弥生時代に遡ると考えられており、永留久恵著

『古代史の鍵・対馬』によると『対馬の古いには「サエンカミ」と呼ばれる祭祀があり上県町志多留・上対

馬町舟志・玖須などに斎場の遺構が残っているという。塞ノ神は谷の入り口に祀られ銅矛の出土地と重なるという。

出雲の神庭荒神谷から埋納された大量の銅矛・銅剣が発見され日本中を驚かせたが、対馬も矛の国で、細形2本に

対し広矛(広峰銅矛)は120本を越すといい、中広矛22本、広峰銅戈1本、形式不明が10例ほどあり、広峰は北九州

を中心とした西日本に分布しているものだが、北九州より対馬の方が密度が大きいという。しかも荒神谷同様地中

に埋納されたものが多く、墓に副葬された例もあるという。

出雲と対馬と北九州は銅矛祭祀を行う共通の文化圏でありました。

海部氏勘注系図から探る大己貴(大国主命)の正体は?

上記の系図で大己貴の妃は宗像(胸形・胸肩・宗方・宗形とも書く)三女神の一人。『記紀』によれば宗像三女神

は天照大御神と素戔嗚命との誓約によって生まれた神々であるが、現実的には筑前国宗形郡を本拠とする氏族で

宗像神社に祖霊が祀られているが、三女神は九州と朝鮮半島とを結ぶ玄界灘に浮かぶ沖ノ島(沖津宮)と海岸近く

の中津宮、陸地の玄海町に辺津宮があり航海の安全を守る神として信仰されてきました。

大国主命は宗像氏の多岐津姫を娶っているが、朝鮮半島へ向かう航路の中継地・対馬は現在と比較ができないほど

の重要な島であったはずで宗像氏と肩を並べる程の海を統べる有力者がいたと思われます。

『古代史の鍵・対馬』によると

対馬には記紀の建国神話に登場する神々が多い。

高御産霊、天照御魂、彦火火出見、鵜葺草不合といった皇室の祖神とされる神々から、神御魂、天児屋根、天

太玉等皇祖の側近に侍した神々があり、さらに出雲系の神素戔嗚、大己貴、少彦名、事代主を祀った社がある。

これに対して大綿津見、豊玉姫等を祭る和多都美系と住吉系、宗像系の海神集団が拮抗している。これらを見

ると日本建国神話の主役たちが、狭い対馬の中に勢揃いした状態だが、これはどういうことなのか。それには、

神祇官に出仕した対馬卜部の神道や、総宮司藤家の神学が宮廷神話の体系に付会した疑いも強いがそればかり

ではないようだ。顕宗紀3年に、対馬下県の高皇産霊と見られる記事があるし、また海神系の神々は、古い時

代から伝承されたものとみられるからである。

と述べている。

4月13日のNHKBSの「日本縦断こころ旅2021!」は対馬の仁位に鎮座する<海神の宮>「和多都美神社」を火野

正平さんが尋ねました。鳥居は海の中。本来は三つの鳥居が立っていたが昨年の台風で一基は倒壊したとの事。

祭神は豊玉姫と彦ナギサ武尊と記紀の記述に合わせているが、最も古い信仰の形代「いそらえびす(鱗状を呈した

ひと抱えほどの石)」が三柱鳥居に囲まれて置かれてあり、安曇磯良の墳墓と伝承されています。本来の「いそら

えびす」は海辺の方であろうが社殿の脇にもあり三柱鳥居が二つもあり重要なサインであろうと思いました。

安曇磯良とは『八幡愚童訓』や『太平記』に記されている安曇氏の祖神ですが神功皇后の三韓遠征に際して神々が

軍議のために集まった時、遅れて現れて、永年海底に住んでカキやヒシにとりつかれて醜い顔になっていることを

恥じて浄衣の袖で顔を隠し、青農(細男・才男)を舞ったという。現代では海の精霊のごとき神と人間扱いさえさ

れていないが、安曇氏は<倭国=日本国>の最古の氏族であり、平安時代の宮廷において民族の始原を語る神楽に

安曇氏の祖(安曇磯良)を呼び出す「阿知女作法」が行われました。

対馬の神々から大国主命のモデルは誰かと想定すれば、安曇磯良を選びます。

*磯良の容姿がカキやヒシに取りつかれ舞を舞う時には顔を隠すほど醜いという伝承は大国主の別名<葦原醜男>

に通じます。

*国譲りの諾否を問われた大国主の御子神は三名。つまり三柱の御子神に守られている「いそらえびす」は「大国主」。

三柱鳥居が国譲りに登場する味須伎高彦根・事代主・建御名方を祀る神社にあれば完璧ですが、探してみましょう。

今はこれらの僅かな情報しかありませんが、安曇氏の本拠地の福岡市東区志賀島に鎮座する「志賀海神社」の祭事や

伝承などから安曇磯良が大国主かどうかを探ります。