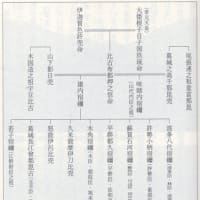

前回のブログでは9代開化天皇の皇子・日子坐王が息長水依比売を娶ったことから皇室に息長氏の血統が加わり

、12代景行天皇・13代成務天皇・14代仲哀天皇・15代応神天皇までは息長王朝の様相を呈していました。

しかしながら葛城王朝と呼んでも息長王朝とは言いません。<息長>という氏族にはなにか秘密が隠されている

ように感じます。

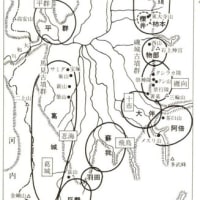

息長氏は琵琶湖の北方、坂田郡を本拠地とする古代豪族で別称として天目一箇神(あまのまひとつ神)とも言われて

おり、息長氏族は砂鉄や鉱石を採掘してタタラ製鉄を行う産鉄民と考えられています。

「息長」の姓の由来はタタラに送る風を長く吹き付ける事からという説もありなるほどと思いました。

琵琶湖の北部地域には鉄鉱石、古代には鉄穴(かんな)といっているものが多く、特に浅井郡・高島郡・伊香郡

などに多く、弥生時代から人口増加に伴う食料を増やすためには最大の利器である農工具を作るための鉄が、貴

族や豪族にとっても必要なものとなっていました。

古代に鉄採取の先進地域は吉備地方で、中国山地には豊富な赤目砂鉄や鉄鉱石があり全国に先駆けて精錬をは

じめていたので、大和朝廷に真っ先に狙われ吉備征服のために派遣されたのが四道将軍の一人の大吉備津彦。

播磨国の氷河に忌瓮を据えて神を祭り、敵国を降伏させる呪術を行って吉備を手中にしたと記紀に記されてい

ます。

大吉備津彦は孝霊天皇の皇子で孝元天皇とは兄弟であり、弟が開化天皇。その子供がはハツクニシラスと讃えら

れる崇神天皇です。が、崇神天皇即位後には出雲の神に祟られたり、天照大神の祀り方を判らなかったりした事

から推理すれば、日本列島へ新たに渡来してきた人物の可能性が高そうです。

倭根子を冠している天皇の孝元・開化や日子坐王と戦った形跡はなく、息長系の女性たちを妃に迎え息長王朝と

呼べるほどの親密さは何処からきているのでしょうか?

息長氏は天目一箇神とも称される産鉄を生業としていた一族のようですが、この一族出身の息長水依比売が開化天

皇の皇子・日子坐王に嫁ぎ、孫娘の比婆須比売が崇神天皇の第二子の垂仁天皇の皇后になりました。

この王朝のハイライトは景行天皇が九州地方に遠征し豊国や日向国を言向けやはし、倭建命が東国や東海のまつ

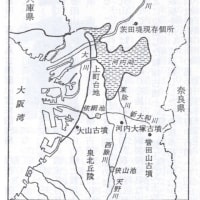

ろわぬ人々と戦った逸話でしょうが、初代崇神天皇の都となった桜井市巻向からは列島各地の特徴のある土器が

発掘されています。

崇神天皇と息長氏の縁が何からうまれたのか知る手掛かりが見つかりました。

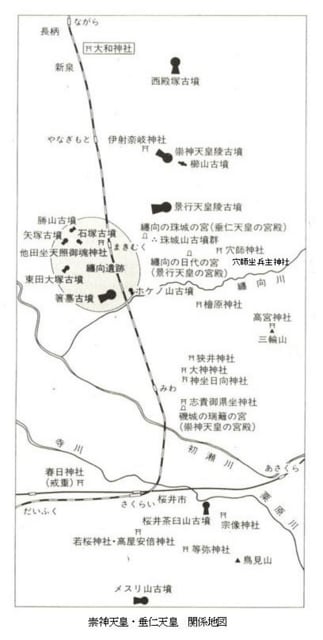

『古事記』によると 崇神天皇の宮名は「志貴の瑞籬の宮」

垂仁天皇の宮名は「纏向の珠城の宮」

景行天皇の宮名は「纏向の日代の宮」

上の崇神天皇、垂仁天皇関係地図の中央部に纏向の珠城の宮と日代の宮がありますが、その間に「穴師坐兵主神社」

があります。大兵主神社ともいい巻向山の麓にある最古の神社ですが、覆屋の中に三つの社殿があり、主殿は穴師

坐兵主神社・相殿に穴師坐大兵主神社と巻向坐若御魂神社。兵主神社はかつて上下の二社があり、上社は弓月岳

(巻向山)の山頂にあったが、応仁の乱で焼失、ご神体を巻向山の裾にある穴師坐大兵主神社に合祀したという。

若御魂神社も巻向山の桧原から現在地へ合祀したという。

中一郎宮司の『大兵主神社』には

「ご祭神は<御食津神(みけつがみ)>ご神体は上下二社共に<鈴鏡をつけた日矛>である。故に兵主神という。」

祭神は後世諸々に変化し諸説あるらしいが、何故に<御食津神>か?謎めいています。

主殿である<穴師坐兵主神社>の<穴師>は巻向山の裾にある場所を言い、<巻向山>を<夕月岳>とも言う。

記紀の逸話から崇神天皇の人格や履歴を私は全く読み取ることが出来なかったのですが出羽弘明著『新羅神と日本

古代史』(2014年・株 同成社)に出会ったことによって求めていた三つの情報を得ることができました。

① <穴師>について

穴師とは穴を掘る人であり、鉄鉱山の採掘や精錬の技術者を指し穴師山の周辺は古代から鉱山として

掘られた場所が多くあり現在でもその穴が見られるという。

② <兵主>について

兵主は漢の皇祖がシュウユを祀って戦いの勝利を祈ったことによると言われ、シュウユは兵すなわち

武器を製造し「天主,地主、兵主、陰主、陽主、月主など」八神の内で兵主はシュウユを祠る。とし

この神は砂鉄や鉱石を食べたということから産鉄集団が祀るという。

兵主神社は近江、和泉、因幡、壱岐などにも分布しているが但馬が一番多くある。但馬の出石は日矛

が結婚して子孫ものこした本拠地である。

③ 夕月岳(巻向山)について

兵主神社の始まりは夕月岳に鎮座していたという伝承があるが、三輪山から北に巻向山、初瀬山、

竜王山に続いてをり、これらのどの山を指すのか不明のようですが、夕月岳という呼称から私は

カザフスタンにある秦氏の故地<夕月城>を連想しましたが、その伝承をつたえている地域が現存

していたのです。

*備前国の「湯次神社」。邑久郡牛窓町にあり『邑久郡誌』によると「本社(現在は高山にあるという)

より東南に油杉という戸数30戸ばかりの地あり。ユズキと読むにより油杉の地は油杉神社の旧社地に

あらざるか」そして当地方には新羅系渡来人の秦氏の存在が確認されており、幡の地名も多く残って

いるという。

*当ブログでは以前<牛窓>を取り上げています。

2015年3月22日 「ホータンにつながる大隅の牛根・備前の牛窓」

同 4月6日 「牛窓神社に伝わる和歌は暗号歌」 参考までに

*近江の「油次神社」は『東浅井郡誌』に東浅井郡油次郷にある。この地は弓月君を祖先とする秦氏の

居住にはじまり、集落北端に位置する延喜式神名帳に記載された古社・油次神社は秦人が弓月君を

祖神としてまつったもの」と記されており、地名の由来は当地一帯に移住した秦氏の祖先・弓月君の

弓月(ゆつき)が転訛して油次(ゆすき)になったとする。

以上三つの情報から重要な点を整理しました。

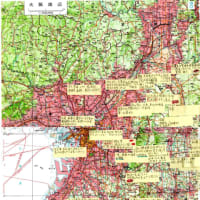

1 崇神天皇の血統と息長氏との接点は巻向と近江の両地域に存在する鉄採取の遺跡から判断すると、国作りに

必要な鉄を造る息長氏が不可欠であった。

2 崇神天皇が都とした桜井市の巻向には兵主神社が現存しているが、始めの社は「穴師坐兵主神社」で<夕月岳>

の山頂にあった。それはカザフスタンにあった<夕月城>や<弓月君>を祀るものであったと思われる。

3 兵主神社は近畿以西に多くあり、天日矛の伝承地・但馬に最も多く祀られているが、近江国の野洲郡中主町に

ある兵主神社は天日矛の一族の人々が祀ったと言われ、神社のある中主町五条は兵主神社の氏子圏を中心とした

兵主郷にある。つまり兵主神と天日矛を一体視していました。

4 巻向の兵主神社が秦氏の祖・弓月君を祀っていた痕跡は、備前や近江では油次(ゆすき)と転訛しているものの

やはり秦氏の末裔たちが祖神を祀っているものでした。

5 これらを類推すると崇神天皇は天日矛であり、そして秦氏の可能性が高いのではないでしょうか?

今日はパソコンの調子が悪く文字に濃淡がありますが他意はありません。

次回は穴師坐兵主神社の祭神は<御食津神>との説も興味深いので取り上げます。