私の街乗り用ピストバイクのタイヤの交換をしています 前回は前後のホイールを外しました

今回はチューブラータイヤを交換しましょう

前回は自転車からこのホイールを外しました その方法は末尾に URL を貼っていますので

それを参考にして下さい

タイヤの貼り替えの用意をします チューブラー

タイヤをリムセメントで貼ったホイールです

タイヤはVittoia RALLY ですがタイヤサイドの傷が

膨れて来たので交換します

まず今付いているタイヤを外すのに空気を抜きます

リムからタイヤを外すのですが、かなり強く接着しています

出先でパンクすれば幾ら外し難くても 根気よく手で作業を

進めますが ここは作業所、少し道具に手伝ってもらいましょう

この時に使うのはしっかりしたマイナスドライバーが

良いと思います

マイナスドライバーの先が入り易い所を探し

リムとタイヤの間を貫通させます

ドライバの奥と手前を交互に持ち上げ徐々にタイヤを

剥します 確認がし易い様にオーバーアクションで

写真を写していますが すこしずつ優しく進めないと

いけません

有る程度縁が切れるとその後は手でタイヤは剥がれます

チューブラータイヤはパンクが直せない 使い捨てタイヤ

などと言い 刃物で切ってしまうなどと案内している所も

有る様ですが そんな残酷な事をしたらタイヤが可哀想です

パンクも直せるのでタイヤの寿命が来るまでしっかりと使って

やりましょう

タイヤが外れました タイヤの裏に Vittoria と書かれた

フンドシはタイヤから剥さない様に注意をしながら作業を

進めます

MAVIC GP4 これは少し癖の有るリムで この様にリムの

谷が深くてタイヤが谷の底に接触せず よってこの部分の

リムセメントが完全に効きません むしろ左右の山の部分で

リムセメントが効いている状態です この辺りの事を良く

認識してタイヤを貼る必要が有ります

外した後輪のタイヤです サイドに付いた小さな傷が

時間と共に脹らんでくる様になりました

この後、親子タイヤに使うには丁度良いタイヤです

GP4 には何種類かが存在し後期型が今回の様な

接着面の形状をしています

タイヤに不具合が有ったのは後ろだけでしたが

次に使うタイヤの色目を考え 前後のタイヤを

交換する事にしました

折角タイヤを外したのでホイールの振れを見ておきます

タイヤが付いていると縦振れが確認出来ないので良い

機会です このホイールは私が組んだ物では有りませんが

見事なホイールです 私にはこんな綺麗なホイールは

組めません

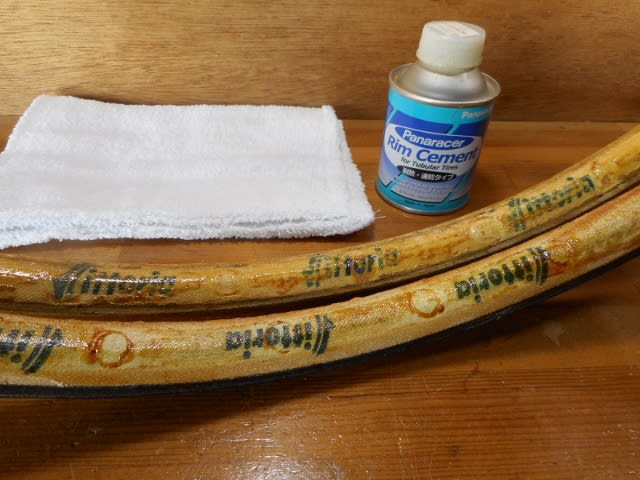

次に使うタイヤは以前に他のホイールから外した

古いタイヤを使います こうして最後まで使ってやると

良いですね これも Vittoria LALLY です

普段はタイヤにリムセメントを塗らないのですが

GP4 は先に見て頂いた様に接着面に不安が有ります

今回はタイヤにもセメントを使います フンドシの

表面をコーティングする程度で OK です

続いて作業をしたら良かったのですが 途中で用事が出来てセメントを塗ってから

一晩経ちました 表面が良い状態に乾いています 手で触るとやや粘度を感じる程度です

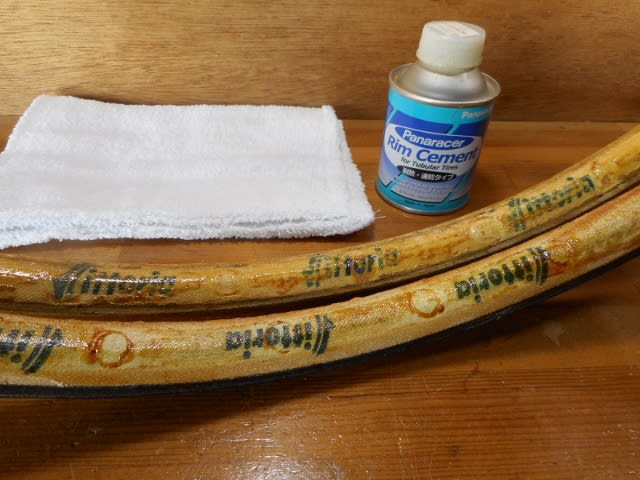

さて続きをしましょう 今度はリムにセメントを

塗ります

セメントには幾つかの種類が有りますが Panaracer の

速乾タイプを使います 別にこれに拘る必要は有りません

ただ SOYO の金リム用 白セメントと言う奴は熱で柔らかく

なるので、ブレーキを使うロードではなるべく使わない方が

良いと思います

リムの谷の底にタイヤの腹が接触し難いこのリムには

多目のセメントを使いますが むしろ両サイドの山の

部分にしっかりとセメントを塗った方が良いでしょう

後で見て頂いたら良いと思いますが この過去記事が

とても参考になると思います

【 MAVIC GP4 と言う チューブラーリム 】

寄り道

ホイールにリムセメントを塗る方法として

パンクをした時にタイヤを外し易い、裏ワザと言い

リムセメントを塗らない場所を作るなんて書いている

Web サイトを見た事が有ります 私は普段人が書いている

ブログなどにはあまり関心を示さないのですが これだけは

してはいけないですよ 自殺行為です タイヤが外れる時は

何処か一ヶ所が切っ掛けになります それを自ら作る事など

絶体にしてはいけません

元に戻ります さてタイヤの用意をします

このトレッドを基準に装着方向を決めます

トレッドの中央のザラ目(ヤスリ目)の両横の斜めの線が作る

ハの字 この先が狭くなった方を上から見て進行方向に向けます

これは水捌けを考えての事です

ただこのタイヤにはその外側にも V 字が有るので

どちらを主に考えるかは迷う処です 今回はコーナーで

倒すような使い方はしないので 中央部のハの字を主に

選びます

自転車の速度でトレッドなんて関係ないよ、と言う人も

いらっしゃる様ですが トレッドの重要性は雨の日に

競輪場を走れば良く解ります

これからタイヤを入れますが タイヤが何となく

脹らんでいる程度に空気を入れておきます

全く空気が入っていないとリムセメントで

タイヤのサイドを汚してしまいます

今回はタイヤをリムに嵌めている所の写真を

写す余裕が無かったです リムの山側にセメントを

多く塗ると汚さずにタイヤを入れるのがとても難しく

なります 一回で決めてしまいたかったので手を

止めずに作業を進めました

どんな時でも注意をするのは バルブが曲がっていない事

先程のトレッドと進行方向の関係 今回は中央のハの字の

狭い方を前方に向けています

空気を3キロ程度張り タイヤとリムを良く馴染ませます

その後タイヤ―のセンター出しを行います タイヤのザラ目を

センターに合せ左右の振れが無い様に調整します チューブラー

タイヤでは必要な一手間です

前後のタイヤを入れました 今回は肝心なタイヤを入れる

場面の紹介が出来ていません その方法は過去記事に幾つか

有ります 必要なら是非そちらをご覧下さい

過去記事 【 自転車 チューブラータイヤの張り方 】

リムやタイヤに付いた必要の無いリムセメントは

今の間に拭き取っておきます

チューブラータイヤを貼るのが面倒だと言う人もいますが、特にそんな事は無いですけどね

自転車整備をしていると感じさせてくれる好きな作業の一つです これで使用空気圧を張って

半日程度おけばこのホイールは使えます

前回の作業 【 ピストバイク チューブラータイヤの交換 ホイールを外す 】

今回はチューブラータイヤを交換しましょう

前回は自転車からこのホイールを外しました その方法は末尾に URL を貼っていますので

それを参考にして下さい

タイヤの貼り替えの用意をします チューブラー

タイヤをリムセメントで貼ったホイールです

タイヤはVittoia RALLY ですがタイヤサイドの傷が

膨れて来たので交換します

まず今付いているタイヤを外すのに空気を抜きます

リムからタイヤを外すのですが、かなり強く接着しています

出先でパンクすれば幾ら外し難くても 根気よく手で作業を

進めますが ここは作業所、少し道具に手伝ってもらいましょう

この時に使うのはしっかりしたマイナスドライバーが

良いと思います

マイナスドライバーの先が入り易い所を探し

リムとタイヤの間を貫通させます

ドライバの奥と手前を交互に持ち上げ徐々にタイヤを

剥します 確認がし易い様にオーバーアクションで

写真を写していますが すこしずつ優しく進めないと

いけません

有る程度縁が切れるとその後は手でタイヤは剥がれます

チューブラータイヤはパンクが直せない 使い捨てタイヤ

などと言い 刃物で切ってしまうなどと案内している所も

有る様ですが そんな残酷な事をしたらタイヤが可哀想です

パンクも直せるのでタイヤの寿命が来るまでしっかりと使って

やりましょう

タイヤが外れました タイヤの裏に Vittoria と書かれた

フンドシはタイヤから剥さない様に注意をしながら作業を

進めます

MAVIC GP4 これは少し癖の有るリムで この様にリムの

谷が深くてタイヤが谷の底に接触せず よってこの部分の

リムセメントが完全に効きません むしろ左右の山の部分で

リムセメントが効いている状態です この辺りの事を良く

認識してタイヤを貼る必要が有ります

外した後輪のタイヤです サイドに付いた小さな傷が

時間と共に脹らんでくる様になりました

この後、親子タイヤに使うには丁度良いタイヤです

GP4 には何種類かが存在し後期型が今回の様な

接着面の形状をしています

タイヤに不具合が有ったのは後ろだけでしたが

次に使うタイヤの色目を考え 前後のタイヤを

交換する事にしました

折角タイヤを外したのでホイールの振れを見ておきます

タイヤが付いていると縦振れが確認出来ないので良い

機会です このホイールは私が組んだ物では有りませんが

見事なホイールです 私にはこんな綺麗なホイールは

組めません

次に使うタイヤは以前に他のホイールから外した

古いタイヤを使います こうして最後まで使ってやると

良いですね これも Vittoria LALLY です

普段はタイヤにリムセメントを塗らないのですが

GP4 は先に見て頂いた様に接着面に不安が有ります

今回はタイヤにもセメントを使います フンドシの

表面をコーティングする程度で OK です

続いて作業をしたら良かったのですが 途中で用事が出来てセメントを塗ってから

一晩経ちました 表面が良い状態に乾いています 手で触るとやや粘度を感じる程度です

さて続きをしましょう 今度はリムにセメントを

塗ります

セメントには幾つかの種類が有りますが Panaracer の

速乾タイプを使います 別にこれに拘る必要は有りません

ただ SOYO の金リム用 白セメントと言う奴は熱で柔らかく

なるので、ブレーキを使うロードではなるべく使わない方が

良いと思います

リムの谷の底にタイヤの腹が接触し難いこのリムには

多目のセメントを使いますが むしろ両サイドの山の

部分にしっかりとセメントを塗った方が良いでしょう

後で見て頂いたら良いと思いますが この過去記事が

とても参考になると思います

【 MAVIC GP4 と言う チューブラーリム 】

寄り道

ホイールにリムセメントを塗る方法として

パンクをした時にタイヤを外し易い、裏ワザと言い

リムセメントを塗らない場所を作るなんて書いている

Web サイトを見た事が有ります 私は普段人が書いている

ブログなどにはあまり関心を示さないのですが これだけは

してはいけないですよ 自殺行為です タイヤが外れる時は

何処か一ヶ所が切っ掛けになります それを自ら作る事など

絶体にしてはいけません

元に戻ります さてタイヤの用意をします

このトレッドを基準に装着方向を決めます

トレッドの中央のザラ目(ヤスリ目)の両横の斜めの線が作る

ハの字 この先が狭くなった方を上から見て進行方向に向けます

これは水捌けを考えての事です

ただこのタイヤにはその外側にも V 字が有るので

どちらを主に考えるかは迷う処です 今回はコーナーで

倒すような使い方はしないので 中央部のハの字を主に

選びます

自転車の速度でトレッドなんて関係ないよ、と言う人も

いらっしゃる様ですが トレッドの重要性は雨の日に

競輪場を走れば良く解ります

これからタイヤを入れますが タイヤが何となく

脹らんでいる程度に空気を入れておきます

全く空気が入っていないとリムセメントで

タイヤのサイドを汚してしまいます

今回はタイヤをリムに嵌めている所の写真を

写す余裕が無かったです リムの山側にセメントを

多く塗ると汚さずにタイヤを入れるのがとても難しく

なります 一回で決めてしまいたかったので手を

止めずに作業を進めました

どんな時でも注意をするのは バルブが曲がっていない事

先程のトレッドと進行方向の関係 今回は中央のハの字の

狭い方を前方に向けています

空気を3キロ程度張り タイヤとリムを良く馴染ませます

その後タイヤ―のセンター出しを行います タイヤのザラ目を

センターに合せ左右の振れが無い様に調整します チューブラー

タイヤでは必要な一手間です

前後のタイヤを入れました 今回は肝心なタイヤを入れる

場面の紹介が出来ていません その方法は過去記事に幾つか

有ります 必要なら是非そちらをご覧下さい

過去記事 【 自転車 チューブラータイヤの張り方 】

リムやタイヤに付いた必要の無いリムセメントは

今の間に拭き取っておきます

チューブラータイヤを貼るのが面倒だと言う人もいますが、特にそんな事は無いですけどね

自転車整備をしていると感じさせてくれる好きな作業の一つです これで使用空気圧を張って

半日程度おけばこのホイールは使えます

前回の作業 【 ピストバイク チューブラータイヤの交換 ホイールを外す 】

いつもブログ見させていただいてます。

写真が多くとても分かりやすいので、毎日ブログの更新を楽しみにしています。

少しお教え頂きたいのですが、よろしいでしょうか?

私は今ロードバイクにクリンチャータイヤを使ってるのですが、

チューブラーの場合は出先でパンクした時どうされているのでしょう?

スペアタイヤをそのまま嵌めるだけでいいのでょうか?

チューブラータイヤでリムセメンとを使っている場合

出先でのパンクはタイヤを外した後はスペアタイヤをそのまま入れ替えて使います

ただこれは毎日練習していると パンクやタイヤの寿命で長くても 2~3ヶ月でタイヤを貼り替えますので リムに残ったセメントが生きています

併せてスペアタイヤも古い物を使う事が多いので そのフンドシに残ったセメントと両方で 有る程度の接着力が稼げます

この方法でバルブが曲がったり、タイヤが外れて事故になった事は有りません

これは私だけでは無く、学生時代で有れば全国大会で通用する選手達と一緒に練習した 4年間で他の選手達も同様でした

しかしパンク前と比べタイヤの接着力は落ちているのでそれに応じた走り方は必要です これは自分の技術と注意力でカバーするしか有りません

パンクをした時の事を考えると 乗らない自転車でもリムセメントは半年に一度程度は塗り替えた方が良いでしょうね

リムテープを使っている人達は必要分のテープを携帯している様です

例えば下記はとてもシェアの高いタイヤです。

http://www.autoby.jp/_ct/17026580

排水に気を使っているMICHELINが雨に強いことを売りにしているタイヤでも同様ですので、気まぐれや偶然ではなくてデータがあって意図してのことだと思います。

自転車とモーターサイクルではいろいろと条件が異なるのでそのまま参考にできるかどうかはわかりませんが、MAVISのYksion Proは前後どちらから見てもハの字に指定されていますね。

CONTIのGP ATTACK & FORCEは前後ともに後ろから見てハの字に指定されていますが。

私はどうしているかというと…指定されているときはそれに従い、そうでなければKinoさんと同様にして、それより何より、濡れた路面では無理をしない派です!笑

水捌けの理屈を考えるとトレッドの方向はそうなるのは当然ですね

自転車のタイヤメーカーでもはっきりとそれを謳っている処も有ります

MTBの選手などはあえてメーカーの指定方向の逆側に装着する選手も居ますが

それは水捌けを犠牲にしてでも優先したい事が有り、成る程と思わせる理屈です

その様にしっかりとした考え方が有ればそれに応じれば良いと思います

ただ無頓着なのは良い事では無く、トレッドが持つ意味を考えながら作業を進めた方が良いですね