デーヴィッド・ケイン氏(南カリフォルニア大学)は、東アジアで中国が覇権を確立した階層秩序は、ヨーロッパの「帝国」とは違い、平和で安定すると一貫して主張しています。国際関係論のトップ・ジャーナルである『国際組織(International Organization)』に発表された論文「歴史上の階層的東アジアの国際秩序」において、かれは「明朝と清朝期の東アジアは覇権秩序の代表である」(p. 70)として、ある研究者の著作から「征伐を儒教で理解すれば…それは中国の覇権からなる国際社会を維持する一つの可能な制度なのである」(p. 83)という主張を引用しています。同じくトップ・ジャーナルである『季刊国際学(International Studies Quarterly)』に掲載された、研究ノート「前近代東アジアにおける戦争を測定する」でも、かれは同じような議論を繰り返しています。ケイン氏と彼が所属する大学の院生たちは、儒教文化により中国化された朝鮮との階層秩序が、明朝の時代から清朝を経てアヘン戦争勃発までの期間、安定的で平和だったと主張しています。その証拠として、清朝は領土拡大で「帝国」を築く際、中央アジアの遊牧民と戦った一方、朝鮮とは戦争しなかったことが挙げられています。

そして、これは国際政治のリアリスト理論では説明が難しいといいます。しかし、ここで彼らはリアリズムの有力な攻撃防御理論を無視しています。ステップで暮らす遊牧民への侵攻は、そこに行く手を阻む障害物がほとんどないために攻撃に優位性を与えます。他方、森林の湿地地帯にあるベトナムは、こうした地理的な要因が防御に優位性を与えます。その結果、中国にとって、西方の遊牧民への侵略は南方のベトナムを攻め落とすことより相対的に容易なのです。実際に、明や清はベトナムに侵攻した際に苦戦した挙句に撃退されています。

くわえて、中国が西部方面での戦いに兵力を集中するため、東部の朝鮮と平和を継続するのも戦略上、合理的です。なぜなら、二正面や三正面作戦は戦力の分散につながるために、彼我の戦力比が不利になることを避けて、できる限り一正面で戦うのが定石だからです。さらに、中国からすれば、朝鮮を日本からのパワーの投射を吸収する「緩衝国」と位置づけたとしても、それは理に適っています。16世紀末の豊臣秀吉による朝鮮への侵攻の再来は、明も清も避けたかったことでしょう。実際に、徳川幕府は清を攻撃するために、明の残党と同盟を組むことを真剣に検討したといわれています(「歴史上の東アジアにおける国際秩序」83頁に引用)。要するに、清は日本に対するバランシング行動をとったり、同国を刺激しかねない朝鮮征服を避けたりする十分なインセンティブを持っていたと推論できるのです。

この研究ノートにおいて、著者たちは「清の台頭にともない、韓国(朝鮮)は安定的な北方の国境を形成することができた。しかし、中国は清朝で西方への拡張を続けた」(p. 772)といっています。このことは上記のように標準的なリアリズムで説明できる一方、儒教文化や朝貢体制と中朝の平和を結びつける因果関係を示す直接の証拠は一つも明らかにされていません。

この研究ノートがアヘン戦争前の東アジアでの戦争や紛争のデータセットを提供した意義は認めますが、中国の「平和発展」のイデオロギーを追認しかねない、ケイン氏の「アジア特殊論」すなわち欧州と違い、中国の覇権は今も昔も平和的だという主張には、我々は十分に注意すべきであり、懐疑的であるべきです。こうした中国による朝貢体制を平和の源泉とみなすことに批判的なピーター・パデュ氏(イェール大学)は、ケイン氏らの主張をバッサリとこう切り捨てています。

「中国の軍事科学院の推計によれば、紀元前770年から西暦1912年まで、中国の諸国は3,756回の戦争を行い、その年平均は1.4回となる。明朝は対モンゴルだけでも4年毎に少なくとも1つの紛争を始めている。これらの数字を見るだけで(朝貢体制の)平和的な東アジアという主張がバカげているのは明らかだ…台湾、モンゴル、中国西南部、新疆、ジャワ島に移住した漢民族の行動は、西洋の入植者の行動と驚くほどよく似ている…公式イデオロギーを再確認するだけの歴史は、その重要な優位性を失う」。

もちろん、ケイン氏らはパデュ氏の批判を正面から受け止めています。そのうえで、かれらは17世紀から19世紀中ごろまでの東アジアのあらゆる紛争を調べた結果、明や清がアジアの周辺国を侵略していないわけではないが、朝鮮と戦争をしていない事実を明らかにしたのです。ここでいう「戦争」とは、政治学で一般的に使われる「1年間に千人以上の死者を出した国家間の軍事衝突」と定義されるものであり、歴史学者のパデュ氏の語法より狭いものです。問題は、ケイン氏らが、これをリアリズムではほとんど説明できないものと強調すると同時に、朝鮮が儒教文化により中国化された結果であると示唆していることです。繰り返しますが、この研究ノートでは、その仮説を確証する直接のエビデンスは示されていません。

学問の鎧をまとった主張であっても、そこには時代や研究者の特定のイデオロギーがしばしば反映されています。これを知識社会学は「存在拘束性」と位置づけて、学者に注意を促していました。私見では、世界レベルのトップ・ジャーナルに何本も研究成果を発表している評価の高い社会科学者であっても、この存在拘束性にほとんど無頓着である人が少なくないようです。中国が覇権を握る東アジアでは「儒教的平和」を維持するから、日本も安心して「蕃属国」になろうとほのめかす主張には、気を付けるべきでしょう。

David Kang and his students argue that the hierarchical Confucian order among China and the Sinic states is stable and peaceful. Evidence is that the Qing fought against the nomads of Central Asia while maintaining peace with Korea. The offense-defense theory provides an alternative explanation. Invading the Nomads is easier than Vietnam which is located in a forested area. To continue peace with Korea was strategically sound for China because it could concentrate on the West front.

While I acknowledge the significance of providing data on conflicts in East Asia before the Opium War, we should be skeptical of Kang's "Asian exceptionalism." His claim that Chinese hegemony was and remains peaceful may track the ideology of its "peaceful development." It is worthwhile to read Peter Perdue's counterargument: "Chinese states fought 3,756 wars from 770 BC to 1912 AD, for an average of 1.4 wars per year...Even these simple numbers reveal the absurdity of the claim of a peaceful East Asia."(p. 1005) I believe that China is a power maximizer, the same as other states.

How do we know that China is an actor that maximizes power? I tested this core hypothesis and concluded that it is confirmed by evidence. For more information, please read my paper at the link.

そして、これは国際政治のリアリスト理論では説明が難しいといいます。しかし、ここで彼らはリアリズムの有力な攻撃防御理論を無視しています。ステップで暮らす遊牧民への侵攻は、そこに行く手を阻む障害物がほとんどないために攻撃に優位性を与えます。他方、森林の湿地地帯にあるベトナムは、こうした地理的な要因が防御に優位性を与えます。その結果、中国にとって、西方の遊牧民への侵略は南方のベトナムを攻め落とすことより相対的に容易なのです。実際に、明や清はベトナムに侵攻した際に苦戦した挙句に撃退されています。

くわえて、中国が西部方面での戦いに兵力を集中するため、東部の朝鮮と平和を継続するのも戦略上、合理的です。なぜなら、二正面や三正面作戦は戦力の分散につながるために、彼我の戦力比が不利になることを避けて、できる限り一正面で戦うのが定石だからです。さらに、中国からすれば、朝鮮を日本からのパワーの投射を吸収する「緩衝国」と位置づけたとしても、それは理に適っています。16世紀末の豊臣秀吉による朝鮮への侵攻の再来は、明も清も避けたかったことでしょう。実際に、徳川幕府は清を攻撃するために、明の残党と同盟を組むことを真剣に検討したといわれています(「歴史上の東アジアにおける国際秩序」83頁に引用)。要するに、清は日本に対するバランシング行動をとったり、同国を刺激しかねない朝鮮征服を避けたりする十分なインセンティブを持っていたと推論できるのです。

この研究ノートにおいて、著者たちは「清の台頭にともない、韓国(朝鮮)は安定的な北方の国境を形成することができた。しかし、中国は清朝で西方への拡張を続けた」(p. 772)といっています。このことは上記のように標準的なリアリズムで説明できる一方、儒教文化や朝貢体制と中朝の平和を結びつける因果関係を示す直接の証拠は一つも明らかにされていません。

この研究ノートがアヘン戦争前の東アジアでの戦争や紛争のデータセットを提供した意義は認めますが、中国の「平和発展」のイデオロギーを追認しかねない、ケイン氏の「アジア特殊論」すなわち欧州と違い、中国の覇権は今も昔も平和的だという主張には、我々は十分に注意すべきであり、懐疑的であるべきです。こうした中国による朝貢体制を平和の源泉とみなすことに批判的なピーター・パデュ氏(イェール大学)は、ケイン氏らの主張をバッサリとこう切り捨てています。

「中国の軍事科学院の推計によれば、紀元前770年から西暦1912年まで、中国の諸国は3,756回の戦争を行い、その年平均は1.4回となる。明朝は対モンゴルだけでも4年毎に少なくとも1つの紛争を始めている。これらの数字を見るだけで(朝貢体制の)平和的な東アジアという主張がバカげているのは明らかだ…台湾、モンゴル、中国西南部、新疆、ジャワ島に移住した漢民族の行動は、西洋の入植者の行動と驚くほどよく似ている…公式イデオロギーを再確認するだけの歴史は、その重要な優位性を失う」。

もちろん、ケイン氏らはパデュ氏の批判を正面から受け止めています。そのうえで、かれらは17世紀から19世紀中ごろまでの東アジアのあらゆる紛争を調べた結果、明や清がアジアの周辺国を侵略していないわけではないが、朝鮮と戦争をしていない事実を明らかにしたのです。ここでいう「戦争」とは、政治学で一般的に使われる「1年間に千人以上の死者を出した国家間の軍事衝突」と定義されるものであり、歴史学者のパデュ氏の語法より狭いものです。問題は、ケイン氏らが、これをリアリズムではほとんど説明できないものと強調すると同時に、朝鮮が儒教文化により中国化された結果であると示唆していることです。繰り返しますが、この研究ノートでは、その仮説を確証する直接のエビデンスは示されていません。

学問の鎧をまとった主張であっても、そこには時代や研究者の特定のイデオロギーがしばしば反映されています。これを知識社会学は「存在拘束性」と位置づけて、学者に注意を促していました。私見では、世界レベルのトップ・ジャーナルに何本も研究成果を発表している評価の高い社会科学者であっても、この存在拘束性にほとんど無頓着である人が少なくないようです。中国が覇権を握る東アジアでは「儒教的平和」を維持するから、日本も安心して「蕃属国」になろうとほのめかす主張には、気を付けるべきでしょう。

David Kang and his students argue that the hierarchical Confucian order among China and the Sinic states is stable and peaceful. Evidence is that the Qing fought against the nomads of Central Asia while maintaining peace with Korea. The offense-defense theory provides an alternative explanation. Invading the Nomads is easier than Vietnam which is located in a forested area. To continue peace with Korea was strategically sound for China because it could concentrate on the West front.

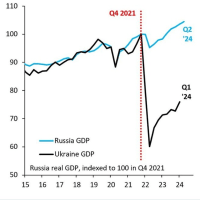

While I acknowledge the significance of providing data on conflicts in East Asia before the Opium War, we should be skeptical of Kang's "Asian exceptionalism." His claim that Chinese hegemony was and remains peaceful may track the ideology of its "peaceful development." It is worthwhile to read Peter Perdue's counterargument: "Chinese states fought 3,756 wars from 770 BC to 1912 AD, for an average of 1.4 wars per year...Even these simple numbers reveal the absurdity of the claim of a peaceful East Asia."(p. 1005) I believe that China is a power maximizer, the same as other states.

How do we know that China is an actor that maximizes power? I tested this core hypothesis and concluded that it is confirmed by evidence. For more information, please read my paper at the link.