私が担当する「国際関係論ゼミナール」では、ゼミ生に以下のリストから毎月1冊を選んで読んで、ブックリポート(書評)を書いてもらっています。リストに挙げる本は毎年、入れ替えますが、それほど多くは変えません。この記事では、皆さんへの読書案内の参考にしていただきたく、2024年度のリストをブログで公開します。ここに挙げらえている図書は、社会科学としての国際関係論/国際政治学へアプローチする学生を念頭においたものが中心ですが、何冊かは「啓蒙書」のジャンルに入るでしょう。

国際関係論の重要書

・ケネス・ウォルツ『人間・国家・戦争』勁草書房、2013年〔原著1959年〕。

戦争の原因を個人、国内構造、国際システムの3つのレベルから分析した記念碑的著作。

・ケネス・ウォルツ『国際政治の理論』勁草書房、2010年〔原著1979年〕。

無政府状態での国家間関係を簡潔な理論で説明する傑作。世界で最も読まれている国際関係論のテキストの1冊。

・ジョン・ミアシャイマー『大国政治の悲劇』五月書房新社、2019年〔原著2014年〕。

攻撃的リアリズムの理論を確立した国際関係論のテキスト。大国間のパワー競争を重視しています。

・スティーヴン・ウォルト『同盟の起源』ミネルヴァ書房、2021年〔原著1987年〕。

国際関係論の現代の古典。勢力均衡論に代わって脅威均衡論を構築・実証したリアリストの名著。

・トーマス・シェリング『軍備と影響力』勁草書房、2018年〔原著1966年〕。

ノーベル経済学賞を受けた著者が、核時代における暴力と外交の関係を鋭く解く戦略論の傑作。

・S.セーガン、K.ウォルツ『核兵器の拡散』勁草書房、2017年〔原著2013年〕。

核兵器はその保有国間の平和を促進すると説くウォルツと核の危険性を主張するセーガンの論争。

・スティーブン・ピンカー『暴力の人類史(上)(下)』青土社、2015年。

戦争を含め人類が暴力に訴えなくなってきていることを実証。圧倒的な読み応え。

・ジャレド・ダイアモンド『銃・病原菌・鉄(上)(下)』草思社、2012年〔原書1999年〕。

なぜ南北アメリカの原住民はヨーロッパ人に征服され、その逆は起こらなかったのか。人類史の壮大な謎に挑んだ刺激的な大著。

・ロバート・ギルピン『覇権国の交代』勁草書房、2022年〔原著1981年〕。

覇権戦争が発生するメカニズムを明らかする。パワーの不均等成長による危機は戦争で解決されてきました。

・サミュエル・ハンチントン『文明の衝突と21世紀の日本』集英社、2000年。

多発する民族紛争や対立の根源を文明の視点から分析します。

・クリストファー・ブラットマン『戦争と交渉の経済学』草思社、2023年〔原書2022年〕。

国家やギャングの間で戦争や抗争が起こらない理由を最新の国際関係研究により明らかにしています。

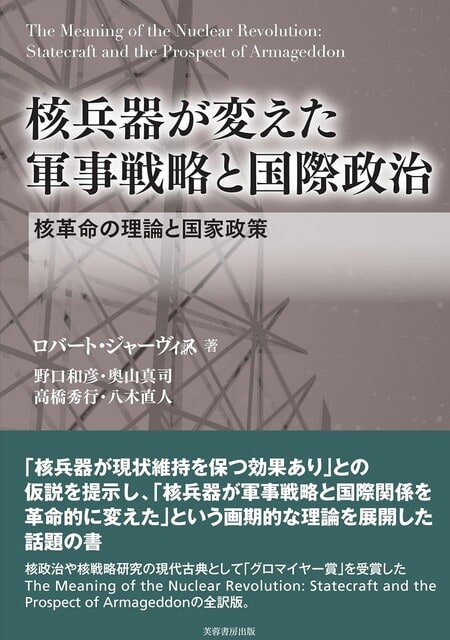

・ロバート・ジャーヴィス『核兵器が変えた軍事戦略と国際政治』芙蓉書房出版、2024年〔原書1989年〕。

核兵器は大戦争での勝利の不可能にした結果、平和や現状を維持しやすくしたことを綿密に分析。

国際関係論の古典的名著

・E. H. カー『危機の二十年』岩波書店(文庫)、1980年〔原書1939年〕。

国際関係論発祥のきっかけにもなった書物。難しいが読む価値あり。

・ハンス・モーゲンソー『国際政治(上)(中)(下)』岩波書店(文庫)、2013年〔原書1948年〕

・カント『永遠平和のために/ほか』光文社(文庫)、2006年〔1795年〕。

平和論の古典中の古典。全ての平和論の原点はここにあります。

・マキアヴェリ『君主論』中央公論新社、1975年〔原書1532年〕。

国家のみならず全ての組織の指導者に参考なるリーダーシップ論の珠玉の名作。

・中江兆民『三酔人経綸問答』岩波書店(文庫)、1965年。

3名の対話形式で国家の政策のあるべき姿や外交とは何かを考えさせられます。読み応えアリ。

科学の啓蒙書(けいもうしょ)や方法論の良書。

・リチャード・ランガム『善と悪のパラドックス』NTT出版、2020年。

なぜ心優しい人が大量虐殺に手を染めてしまうのか。人間本性の善悪を進化の過程から読み解きます。

・マシュー・サイド『失敗の科学』ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016年。

失敗こそが人間社会の諸問題を改善する好機となることを豊富な事例を使って説く素晴らしい本。

・S. スローマン、P. ファーンバック『知っているつもり—無知の科学』早川書房、2018年。

賢さとは知識があることではなく、自分が無知であることを自覚することだと痛感させられます。

・外山滋比古『思考の整理学』筑摩書房(ちくま文庫)、1986年。

いわずとしれた超ロングセラー。昔から広く大学生に読まれている定番本。

・高根正昭『方法の創造学』講談社(学術新書)、1979年。

科学的方法論の重要性を分かりやすく説く名著。原因があるから結果が生じるという、あたりまえの思考の大切さを訴えています。

・谷岡一郎『「社会調査」のウソ』文藝春秋(新書)、2000年。

・――――『データはウソをつく』筑摩書房(新書)、2007年。

いいかげんな世論調査など、日常のニュースの落とし穴を豊富な例を使って教えてくれます。

・カール・セーガン『悪霊にさいなまれる世界(上)(下)』早川書房(文庫)、1997年。

宇宙人による誘拐、交霊術、超能力など、エセ科学を論破して、トンデモ話に警鐘をならしています。

・リチャード・ドーキンス『虹の解体』早川書房、2001年。

天才ドーキンスの科学の啓蒙書。人間がいかに騙されやすいかを身近な例を使って解説します。

・秦郁彦『昭和史の謎を追う(上)(下)』文藝春秋(文庫)、1999年。

当代一流の歴史家による読み物。昭和の重大な出来事の「神話」を一刀両断にしています。

・リチャード・ワイズマン『超常現象の科学』文芸春秋、2012年。

占い、幽霊、超能力等などを信じている人は、この本を読まなくてはなりません。

・ダン・ガードナー『専門家の予測はサルにも劣る』飛鳥新社、2012年。

なぜ専門家は予測を外しまくるのか。その理由を説明して、よい予測をするヒントを与えてくれます。

・ジェフリー・ローゼンタール『運は数学にまかせなさい』早川書房、2010年。

自分が何かの選択をする際に、運にまかせず賢い意思決定をするヒントが満載。数学の本ではありません。

・渡辺健介『世界一やさしい問題解決の授業』ダイヤモンド社、2007年。

問題解決の方法を具体的に分かりやすく解説しています。薄い本ですが、中身は充実しています。

・山本七平『空気の研究』文藝春秋(文庫)、1983年。

なぜ日本人はその場の「空気」に左右されるのか?日本文化論の金字塔的な名著。

政治学の重要書

・マックス・ウェーバー『職業としての政治/ほか』日経BP社、2009年〔原著1919年〕。

結果を重視するか心情を重んじるべきか。国際問題における倫理のジレンマに鋭く迫ります。

・カール・シュミット『政治的なものの概念』岩波書店、2022年〔原著1933年〕。

政治の本質は、「敵・友関係」だと説く論争的な書籍。主流のアメリカ政治学とは異なる視点を提供。

・B. B. デ・メスキータ、A.スミス『独裁者のためのハンドブック』亜紀書房、2013年〔原書2011年〕。

政治指導者は政権の維持するために、その選出集団に手厚く利益を配分することを簡潔に説明しています。

こうした読書案内には感慨深いものがあります。というのも、国際関係論の重要書の邦訳が、この約10年間で急速に進んだ結果、英語の原書で読まなくて済むようになったからです。そして、このことは、私が大学生や大学院生だった時より、この分野を取り巻く日本の教育環境を劇的に改善しました。

私は政治学者の故・猪木正道先生から「現代の古典」は三読四読するように勧められました。四読どころか十読くらい、私が徹底して熟読したのは、ウォルツ『国際政治の理論』とウェーバー『職業としての政治』です。前者は私が学生時代には日本語訳はなかったので、原書を十読くらいしました。後者は、どこに何が書いてあるのかを暗記するくらい読み込みました。

この記事を読んだ皆さまには、ぜひ、できる限り多くの国際関係論さらには科学の良書を手に取っていただき、そのエッセンスを取り入れ、世界で起こる出来事を理解するのに役立ててほしいと願っています。

国際関係論の重要書

・ケネス・ウォルツ『人間・国家・戦争』勁草書房、2013年〔原著1959年〕。

戦争の原因を個人、国内構造、国際システムの3つのレベルから分析した記念碑的著作。

・ケネス・ウォルツ『国際政治の理論』勁草書房、2010年〔原著1979年〕。

無政府状態での国家間関係を簡潔な理論で説明する傑作。世界で最も読まれている国際関係論のテキストの1冊。

・ジョン・ミアシャイマー『大国政治の悲劇』五月書房新社、2019年〔原著2014年〕。

攻撃的リアリズムの理論を確立した国際関係論のテキスト。大国間のパワー競争を重視しています。

・スティーヴン・ウォルト『同盟の起源』ミネルヴァ書房、2021年〔原著1987年〕。

国際関係論の現代の古典。勢力均衡論に代わって脅威均衡論を構築・実証したリアリストの名著。

・トーマス・シェリング『軍備と影響力』勁草書房、2018年〔原著1966年〕。

ノーベル経済学賞を受けた著者が、核時代における暴力と外交の関係を鋭く解く戦略論の傑作。

・S.セーガン、K.ウォルツ『核兵器の拡散』勁草書房、2017年〔原著2013年〕。

核兵器はその保有国間の平和を促進すると説くウォルツと核の危険性を主張するセーガンの論争。

・スティーブン・ピンカー『暴力の人類史(上)(下)』青土社、2015年。

戦争を含め人類が暴力に訴えなくなってきていることを実証。圧倒的な読み応え。

・ジャレド・ダイアモンド『銃・病原菌・鉄(上)(下)』草思社、2012年〔原書1999年〕。

なぜ南北アメリカの原住民はヨーロッパ人に征服され、その逆は起こらなかったのか。人類史の壮大な謎に挑んだ刺激的な大著。

・ロバート・ギルピン『覇権国の交代』勁草書房、2022年〔原著1981年〕。

覇権戦争が発生するメカニズムを明らかする。パワーの不均等成長による危機は戦争で解決されてきました。

・サミュエル・ハンチントン『文明の衝突と21世紀の日本』集英社、2000年。

多発する民族紛争や対立の根源を文明の視点から分析します。

・クリストファー・ブラットマン『戦争と交渉の経済学』草思社、2023年〔原書2022年〕。

国家やギャングの間で戦争や抗争が起こらない理由を最新の国際関係研究により明らかにしています。

・ロバート・ジャーヴィス『核兵器が変えた軍事戦略と国際政治』芙蓉書房出版、2024年〔原書1989年〕。

核兵器は大戦争での勝利の不可能にした結果、平和や現状を維持しやすくしたことを綿密に分析。

国際関係論の古典的名著

・E. H. カー『危機の二十年』岩波書店(文庫)、1980年〔原書1939年〕。

国際関係論発祥のきっかけにもなった書物。難しいが読む価値あり。

・ハンス・モーゲンソー『国際政治(上)(中)(下)』岩波書店(文庫)、2013年〔原書1948年〕

・カント『永遠平和のために/ほか』光文社(文庫)、2006年〔1795年〕。

平和論の古典中の古典。全ての平和論の原点はここにあります。

・マキアヴェリ『君主論』中央公論新社、1975年〔原書1532年〕。

国家のみならず全ての組織の指導者に参考なるリーダーシップ論の珠玉の名作。

・中江兆民『三酔人経綸問答』岩波書店(文庫)、1965年。

3名の対話形式で国家の政策のあるべき姿や外交とは何かを考えさせられます。読み応えアリ。

科学の啓蒙書(けいもうしょ)や方法論の良書。

・リチャード・ランガム『善と悪のパラドックス』NTT出版、2020年。

なぜ心優しい人が大量虐殺に手を染めてしまうのか。人間本性の善悪を進化の過程から読み解きます。

・マシュー・サイド『失敗の科学』ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016年。

失敗こそが人間社会の諸問題を改善する好機となることを豊富な事例を使って説く素晴らしい本。

・S. スローマン、P. ファーンバック『知っているつもり—無知の科学』早川書房、2018年。

賢さとは知識があることではなく、自分が無知であることを自覚することだと痛感させられます。

・外山滋比古『思考の整理学』筑摩書房(ちくま文庫)、1986年。

いわずとしれた超ロングセラー。昔から広く大学生に読まれている定番本。

・高根正昭『方法の創造学』講談社(学術新書)、1979年。

科学的方法論の重要性を分かりやすく説く名著。原因があるから結果が生じるという、あたりまえの思考の大切さを訴えています。

・谷岡一郎『「社会調査」のウソ』文藝春秋(新書)、2000年。

・――――『データはウソをつく』筑摩書房(新書)、2007年。

いいかげんな世論調査など、日常のニュースの落とし穴を豊富な例を使って教えてくれます。

・カール・セーガン『悪霊にさいなまれる世界(上)(下)』早川書房(文庫)、1997年。

宇宙人による誘拐、交霊術、超能力など、エセ科学を論破して、トンデモ話に警鐘をならしています。

・リチャード・ドーキンス『虹の解体』早川書房、2001年。

天才ドーキンスの科学の啓蒙書。人間がいかに騙されやすいかを身近な例を使って解説します。

・秦郁彦『昭和史の謎を追う(上)(下)』文藝春秋(文庫)、1999年。

当代一流の歴史家による読み物。昭和の重大な出来事の「神話」を一刀両断にしています。

・リチャード・ワイズマン『超常現象の科学』文芸春秋、2012年。

占い、幽霊、超能力等などを信じている人は、この本を読まなくてはなりません。

・ダン・ガードナー『専門家の予測はサルにも劣る』飛鳥新社、2012年。

なぜ専門家は予測を外しまくるのか。その理由を説明して、よい予測をするヒントを与えてくれます。

・ジェフリー・ローゼンタール『運は数学にまかせなさい』早川書房、2010年。

自分が何かの選択をする際に、運にまかせず賢い意思決定をするヒントが満載。数学の本ではありません。

・渡辺健介『世界一やさしい問題解決の授業』ダイヤモンド社、2007年。

問題解決の方法を具体的に分かりやすく解説しています。薄い本ですが、中身は充実しています。

・山本七平『空気の研究』文藝春秋(文庫)、1983年。

なぜ日本人はその場の「空気」に左右されるのか?日本文化論の金字塔的な名著。

政治学の重要書

・マックス・ウェーバー『職業としての政治/ほか』日経BP社、2009年〔原著1919年〕。

結果を重視するか心情を重んじるべきか。国際問題における倫理のジレンマに鋭く迫ります。

・カール・シュミット『政治的なものの概念』岩波書店、2022年〔原著1933年〕。

政治の本質は、「敵・友関係」だと説く論争的な書籍。主流のアメリカ政治学とは異なる視点を提供。

・B. B. デ・メスキータ、A.スミス『独裁者のためのハンドブック』亜紀書房、2013年〔原書2011年〕。

政治指導者は政権の維持するために、その選出集団に手厚く利益を配分することを簡潔に説明しています。

こうした読書案内には感慨深いものがあります。というのも、国際関係論の重要書の邦訳が、この約10年間で急速に進んだ結果、英語の原書で読まなくて済むようになったからです。そして、このことは、私が大学生や大学院生だった時より、この分野を取り巻く日本の教育環境を劇的に改善しました。

私は政治学者の故・猪木正道先生から「現代の古典」は三読四読するように勧められました。四読どころか十読くらい、私が徹底して熟読したのは、ウォルツ『国際政治の理論』とウェーバー『職業としての政治』です。前者は私が学生時代には日本語訳はなかったので、原書を十読くらいしました。後者は、どこに何が書いてあるのかを暗記するくらい読み込みました。

この記事を読んだ皆さまには、ぜひ、できる限り多くの国際関係論さらには科学の良書を手に取っていただき、そのエッセンスを取り入れ、世界で起こる出来事を理解するのに役立ててほしいと願っています。