昨日は国際善隣協会のアジア研究懇話会に招かれ、「習近平政権と日中関係」について講演をする機会を頂いた。同協会理事の矢吹晋横浜市立大名誉教授から紹介を受けたものである。同協会は戦前の1942年に設立。これまで中国・アジア諸国への理解を深め、友好親善にかかわる活動を行ってきた。主な活動には、旧満州からの引き揚げ港だった葫蘆島での植樹などがある。

会長の矢野一彌(やの・いちや)氏は引き揚げ者の一人だ。中国への思いはことのほか強い。8月初め、同協会のメンバーでノモンハンなど中国の東北地方を旅したが、折悪しく、9月3日の抗日戦争70周年記念日を控え「反日宣伝」が強化されていた。中国側は必ずしも「熱烈歓迎」ではなかったようで、若干、気落ちしているように見受けられた。戦争の傷跡を残す中国各地、特に旧満州エリアは、日本人と中国人の関係が近い分、敵意と友情が交錯する複雑な土地だ。長く交流を続けてきた同協会の方々には頭が下がる思いである。

みな人生の大先輩である。そして中国ウオッチャーとしても大ベテランである。中国の季節的な政治的パフォーマンスが一過性のものであり、過ぎてしまえば何事もなかったかのように正常化することも、中国との長い経験から学んでいるはずだ。固い政治の殻に包まれてはいても、その中には人間の熱い血が流れている。そう信じたい。

私の講演の趣旨は、習近平総書記は日本のメディアが伝えているような強面(=反日)のイメージではなく、訪日経験も豊富で、改革開放の先進地・福建で17年間勤務し、日本の貢献を間近に見た「知日派」であること。中国では強いリーダーのもとでは反日デモが起きないこと。革命世代を親に持つ「紅二代」を率いる習近平氏には、両親たちが目指した大国の夢を果たす使命感と責任感があること。中国がライバルとみなしているのは米国であって、日本の存在は米国の同盟国、アジアの一員としての位置づけにとどまること。大国の夢は、侵略を受けた被害者感情を克服し、強者の自信を取り戻すことであり、「反日」から「克日」「超日」に移っていくこと・・・こうした持論を約1時間話した。私が北京や上海での講演会で話してきたことと同じ内容である。

質疑は、講演後の暑気払い兼ねたビールパーティーに引き継がれたが、驚いたのは出席者がかなりの年配者でありながら、中国に対する深く広い関心を持ち続けていることだった。北京や上海では、実際にそこで暮らし、仕事をしている人々が対象なので、比較的理解を得られやすいが、メディアによる一面的な報道が目立つ日本では、容易に受け入れられないのではと危惧した。だが、それは杞憂であった。もちろん、長年にわたる中国との交流がその土台にあることは言うまでもない。

反腐敗運動の行方から天津爆破事故の政治的背景、軍事費増大への危惧から中国人論、中国社会論、周恩来の評価、ネット言論の行方に至るまで、息つく暇もないほど質問攻めにあった。議論は居酒屋での二次会にまで持ち越された。それぞれの質問には、中国への感情(好感から反感を含め)、好奇心、期待と不安が感じられ、ノスタルジーではない現実的な関心に支えられたものだった。中国問題の講演会では、一面的で偏った、感情的な反応に接し、閉口することも多いのだが、そうしたことは全くなく年輪と円熟さを感じさせられた。

関心の深さと広さがそうさせるのか、とにかく元気なのだ。すでに社会の一線は退いている方が大半だが、まだまだというか、まさにこれからだという若さがある。日中関係に不安があればあるほど、関心が研ぎ澄まされているようだった。中国、中国人との長い付き合いの中から、深い理解に支えられた楽観が感じられた。悲観的になるとすべてが好ましくなく、不快に見えてしまう。悲観からは何も生まれない。楽観の先にこそ光が差している。この心持の差は非常に大きい。日中の若者と接しながら感じたことを、対極にある年齢層の場で再確認できたのは意外でもあり、うれしくもあった。

忘れかけていた詩を思い出した。かつて日本の経営者が好んで引用したサミュエル・ウルマンの『青春』。5年前、ノートに書きとっておいたものをもう一度読み返した。この詩に、以前にも増して心を打たれるのは、私もそういう年を迎えたということなのだろう。

『青春』

サミュエル・ウルマン

(岡田義夫訳)

青春とは人生のある期間を言うのではなく、心の様相を言うのだ。優れた創造力、たくましき意志、炎ゆる情熱、怯懦を却ける勇猛心、安易を振り捨てる冒険心、こう言う様相を青春と言うのだ。年を重ねただけで人は老いない。理想を失うときに初めて老いがくる。

歳月は皮膚のしわを増すが、情熱を失う時に精神はしぼむ。苦悶や狐疑、不安、恐怖、失望、こう言うものこそ恰も長年月の如く人を老いさせ、精気ある魂をも芥に帰せしめてしまう。

年は七十であろうと十六であろうと、その胸中に抱き得るものは何か。曰く、驚異への愛慕心、空にきらめく星辰、その輝きにも似たる事物や思想に対する欽仰、事に処する剛毅な挑戦、小児の如く求めて止まぬ探求心、人生への歓喜と興味 人は信念と共に若く 疑惑と共に老ゆる、人は自信と共に若く 恐怖と共に老ゆる、希望ある限り若く 失望と共に老い朽ちる。大地より、神より、人より、美と喜悦、勇気と壮大、偉力の霊感を受ける限り、人の若さは失われない。これらの霊感が絶え、悲嘆の白雪が人の心の奥までも蔽いつくし、皮肉の厚氷がこれを固くとざすに至れば、この時にこそ人は全く老いて、神の憐れみを乞うる他はなくなる。

Youth

Samuel Ullman

Youth is not a time of life -- it is a state of mind; It is a temper of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions, a predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over love of ease. Nobody grows old by merely living a number of years; people grow old only by deserting their ideals.

Years wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, doubt, self-distrust, fear and despair -- these are the long, long years that bow the head and turn the growing spirit back to dust.

Whether seventy or sixteen, there is in every beings' heart, the love of wonder, the sweet amazement at stars and the starlike things and thoughts, the undaunted challenge of events the unfailing childlike appetite for what next, and the joy and the game of life. You are as young as your faith, as old as your doubt; as young as your self-confidence, as old as your fear, as young as your hope, as old as your despair.

So long as your heart receives messages of beauty, cheer, courage, grandeur and power from the earth, from man and from the Infinite, so long you are young. When the wires are all down and all the central place of your heart is covered with snows of pessimism and the ice of cynicism, then you are grown old indeed and may God have mercy on your soul.

会長の矢野一彌(やの・いちや)氏は引き揚げ者の一人だ。中国への思いはことのほか強い。8月初め、同協会のメンバーでノモンハンなど中国の東北地方を旅したが、折悪しく、9月3日の抗日戦争70周年記念日を控え「反日宣伝」が強化されていた。中国側は必ずしも「熱烈歓迎」ではなかったようで、若干、気落ちしているように見受けられた。戦争の傷跡を残す中国各地、特に旧満州エリアは、日本人と中国人の関係が近い分、敵意と友情が交錯する複雑な土地だ。長く交流を続けてきた同協会の方々には頭が下がる思いである。

みな人生の大先輩である。そして中国ウオッチャーとしても大ベテランである。中国の季節的な政治的パフォーマンスが一過性のものであり、過ぎてしまえば何事もなかったかのように正常化することも、中国との長い経験から学んでいるはずだ。固い政治の殻に包まれてはいても、その中には人間の熱い血が流れている。そう信じたい。

私の講演の趣旨は、習近平総書記は日本のメディアが伝えているような強面(=反日)のイメージではなく、訪日経験も豊富で、改革開放の先進地・福建で17年間勤務し、日本の貢献を間近に見た「知日派」であること。中国では強いリーダーのもとでは反日デモが起きないこと。革命世代を親に持つ「紅二代」を率いる習近平氏には、両親たちが目指した大国の夢を果たす使命感と責任感があること。中国がライバルとみなしているのは米国であって、日本の存在は米国の同盟国、アジアの一員としての位置づけにとどまること。大国の夢は、侵略を受けた被害者感情を克服し、強者の自信を取り戻すことであり、「反日」から「克日」「超日」に移っていくこと・・・こうした持論を約1時間話した。私が北京や上海での講演会で話してきたことと同じ内容である。

質疑は、講演後の暑気払い兼ねたビールパーティーに引き継がれたが、驚いたのは出席者がかなりの年配者でありながら、中国に対する深く広い関心を持ち続けていることだった。北京や上海では、実際にそこで暮らし、仕事をしている人々が対象なので、比較的理解を得られやすいが、メディアによる一面的な報道が目立つ日本では、容易に受け入れられないのではと危惧した。だが、それは杞憂であった。もちろん、長年にわたる中国との交流がその土台にあることは言うまでもない。

反腐敗運動の行方から天津爆破事故の政治的背景、軍事費増大への危惧から中国人論、中国社会論、周恩来の評価、ネット言論の行方に至るまで、息つく暇もないほど質問攻めにあった。議論は居酒屋での二次会にまで持ち越された。それぞれの質問には、中国への感情(好感から反感を含め)、好奇心、期待と不安が感じられ、ノスタルジーではない現実的な関心に支えられたものだった。中国問題の講演会では、一面的で偏った、感情的な反応に接し、閉口することも多いのだが、そうしたことは全くなく年輪と円熟さを感じさせられた。

関心の深さと広さがそうさせるのか、とにかく元気なのだ。すでに社会の一線は退いている方が大半だが、まだまだというか、まさにこれからだという若さがある。日中関係に不安があればあるほど、関心が研ぎ澄まされているようだった。中国、中国人との長い付き合いの中から、深い理解に支えられた楽観が感じられた。悲観的になるとすべてが好ましくなく、不快に見えてしまう。悲観からは何も生まれない。楽観の先にこそ光が差している。この心持の差は非常に大きい。日中の若者と接しながら感じたことを、対極にある年齢層の場で再確認できたのは意外でもあり、うれしくもあった。

忘れかけていた詩を思い出した。かつて日本の経営者が好んで引用したサミュエル・ウルマンの『青春』。5年前、ノートに書きとっておいたものをもう一度読み返した。この詩に、以前にも増して心を打たれるのは、私もそういう年を迎えたということなのだろう。

『青春』

サミュエル・ウルマン

(岡田義夫訳)

青春とは人生のある期間を言うのではなく、心の様相を言うのだ。優れた創造力、たくましき意志、炎ゆる情熱、怯懦を却ける勇猛心、安易を振り捨てる冒険心、こう言う様相を青春と言うのだ。年を重ねただけで人は老いない。理想を失うときに初めて老いがくる。

歳月は皮膚のしわを増すが、情熱を失う時に精神はしぼむ。苦悶や狐疑、不安、恐怖、失望、こう言うものこそ恰も長年月の如く人を老いさせ、精気ある魂をも芥に帰せしめてしまう。

年は七十であろうと十六であろうと、その胸中に抱き得るものは何か。曰く、驚異への愛慕心、空にきらめく星辰、その輝きにも似たる事物や思想に対する欽仰、事に処する剛毅な挑戦、小児の如く求めて止まぬ探求心、人生への歓喜と興味 人は信念と共に若く 疑惑と共に老ゆる、人は自信と共に若く 恐怖と共に老ゆる、希望ある限り若く 失望と共に老い朽ちる。大地より、神より、人より、美と喜悦、勇気と壮大、偉力の霊感を受ける限り、人の若さは失われない。これらの霊感が絶え、悲嘆の白雪が人の心の奥までも蔽いつくし、皮肉の厚氷がこれを固くとざすに至れば、この時にこそ人は全く老いて、神の憐れみを乞うる他はなくなる。

Youth

Samuel Ullman

Youth is not a time of life -- it is a state of mind; It is a temper of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions, a predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over love of ease. Nobody grows old by merely living a number of years; people grow old only by deserting their ideals.

Years wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul. Worry, doubt, self-distrust, fear and despair -- these are the long, long years that bow the head and turn the growing spirit back to dust.

Whether seventy or sixteen, there is in every beings' heart, the love of wonder, the sweet amazement at stars and the starlike things and thoughts, the undaunted challenge of events the unfailing childlike appetite for what next, and the joy and the game of life. You are as young as your faith, as old as your doubt; as young as your self-confidence, as old as your fear, as young as your hope, as old as your despair.

So long as your heart receives messages of beauty, cheer, courage, grandeur and power from the earth, from man and from the Infinite, so long you are young. When the wires are all down and all the central place of your heart is covered with snows of pessimism and the ice of cynicism, then you are grown old indeed and may God have mercy on your soul.

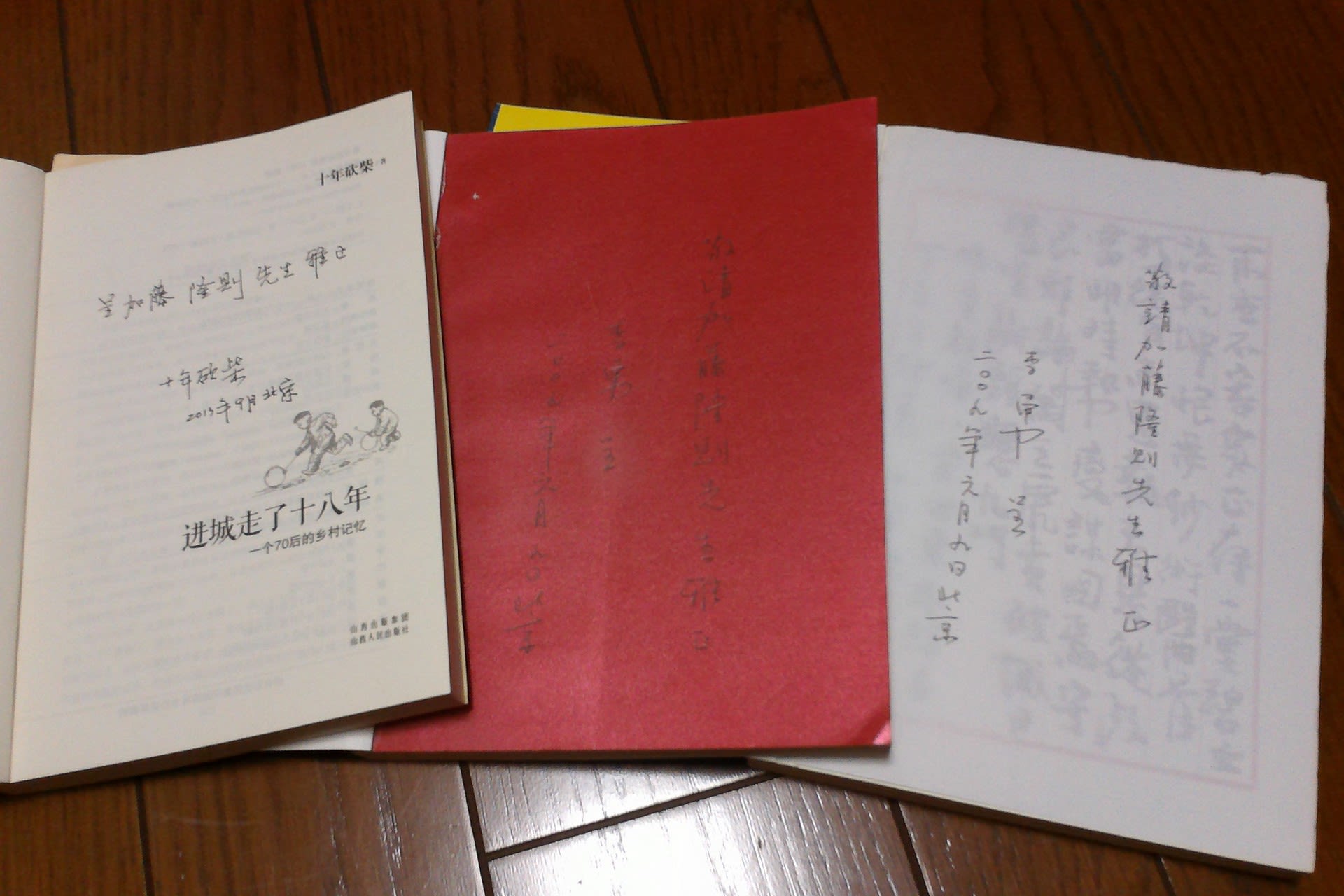

ずいぶん前のことになる。司法報道を担当する中国共産党中央政法委機関紙『法制日報』で9年半記者を務めた李勇が2008年10月18日、新聞社を離れる際、ブログに残した一文「飼育された記者人生との決別」がある。彼の筆名は十年砍柴(「10年柴刈り」の意)。歴史、時事などをジャンルにする著名作家だ。1970年代生まれで湖南省の田舎で農作業をしながら育ち、蘭州大学文学部を卒業して上京した。彼とは記者仲間を介して知り合い、今でも親交が続いている。新著が出るといつも私に署名をして贈ってくれる。自分の理想に誠実で、精神の独立を求める彼に敬意を表し、同文章を分けて全訳する。

ずいぶん前のことになる。司法報道を担当する中国共産党中央政法委機関紙『法制日報』で9年半記者を務めた李勇が2008年10月18日、新聞社を離れる際、ブログに残した一文「飼育された記者人生との決別」がある。彼の筆名は十年砍柴(「10年柴刈り」の意)。歴史、時事などをジャンルにする著名作家だ。1970年代生まれで湖南省の田舎で農作業をしながら育ち、蘭州大学文学部を卒業して上京した。彼とは記者仲間を介して知り合い、今でも親交が続いている。新著が出るといつも私に署名をして贈ってくれる。自分の理想に誠実で、精神の独立を求める彼に敬意を表し、同文章を分けて全訳する。