北京では冬季五輪に向けたコロナ対策や、おそらく政治的なプレッシャーから、日本人の関係する大型イベントが軒並み中止に追い込まれた。そんな中、12月18日、キヤノン中国会議室で日中文化交流イベント第3回『こんにちはサロン』が開催された。厳戒厳冬の首都で、100人余りの熱気あふれる集いが実現したことは、実に得難い機会だった。

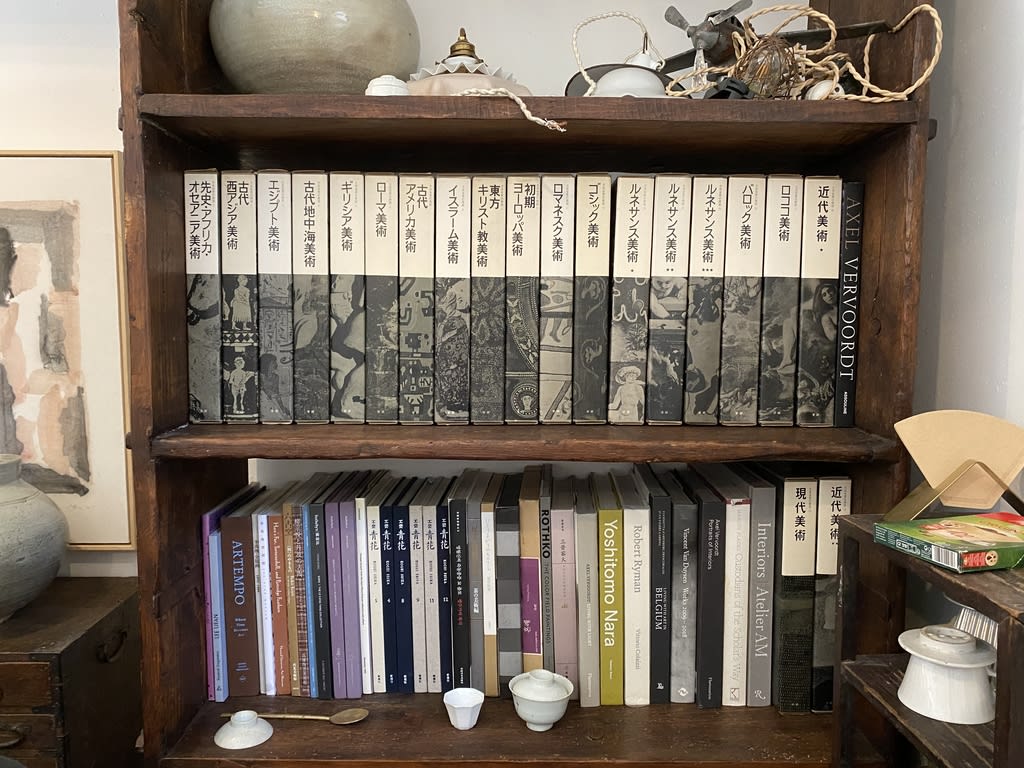

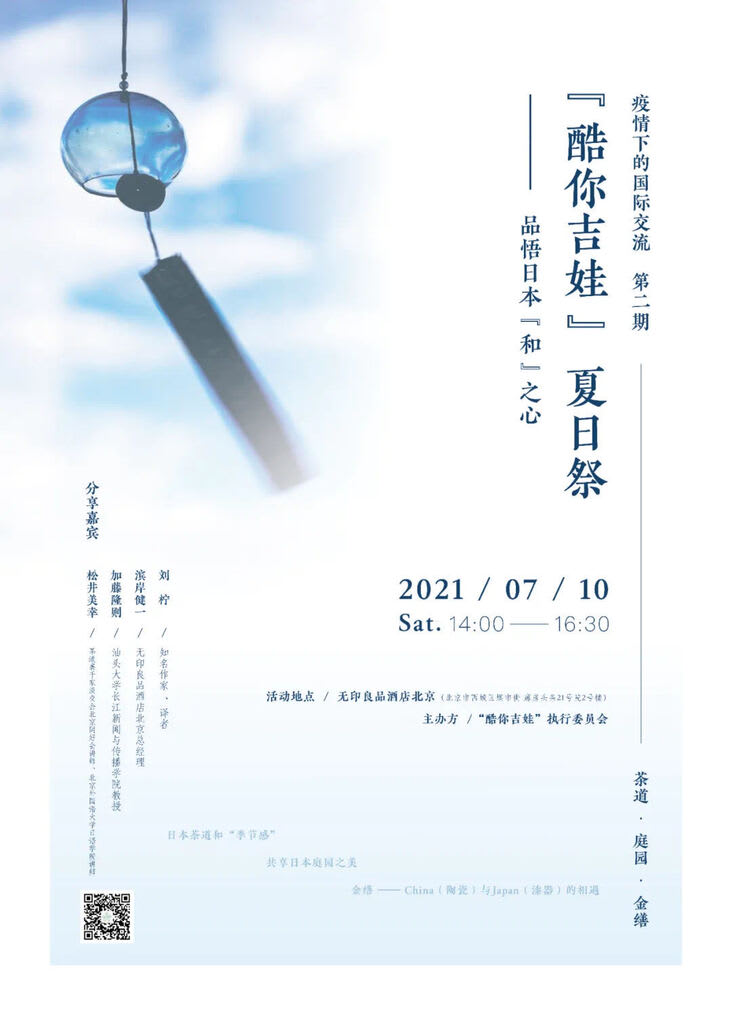

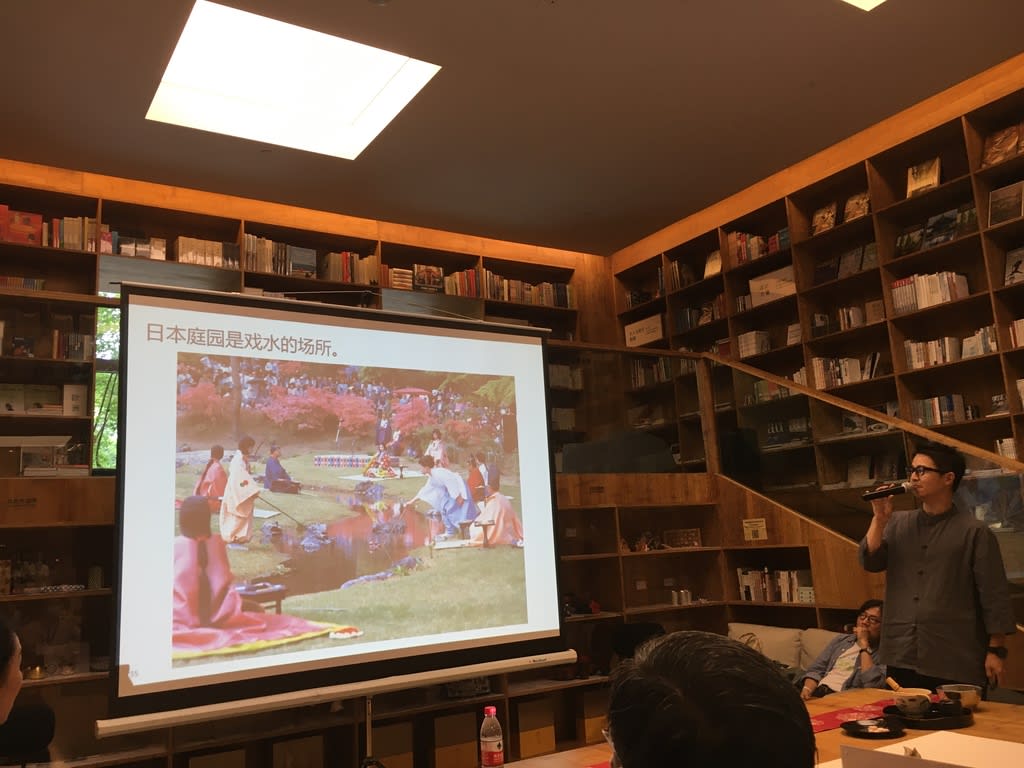

コロナ禍で国際的な人的交流が大きく制約を受ける中、中国、主として北京にいる日本人の各分野にわたる知識、技能、経験を生かし、オフラインの日中文化交流を模索しようと始まったのがこの『こんにちはサロン』だ。まずは2021年3月27日、桜満開の日本大使館を会場に行い、その好評を受け、7月10日、天安門広場に接した前門のMUJI HOTEL BEIJINGで「夏祭り」と題する第2回を実施した。

続く秋の集いとして10月30日に第3回を予定し、広報もスタートした。ところが10月に入って北京でコロナ感染例が見つかり、政府の感染対策が強化されたうえ、一部大学も閉鎖されたため、やむなく延期を強いられた。その後、季節は冬を迎えたが、再び北京のゼロコロナが実現したタイミングをみて、改めて実施を決めた。ギリギリまでどうなるかわからない状況で、気をもみながら当日を迎えた。

(中島浩司撮影)

今年の総決算となるコロナ下の国際交流イベント。司会は北京在住のライターで、私がずっと一緒に文化交流イベントに取り組んでいる斎藤淳子氏、そして、初回イベントでは参加者の一人だった北京の日本歴史ファン、楊錦が、絶妙のコンビでこなしてくれた。

(付玉梅撮影)

(付玉梅撮影)

(大西邦佳撮影)

(王立辰撮影)

日中のボランティアが生き生きと会場を動き回る姿を見て、実に感無量だった。参加者は大学生や教師のほか、カメラマン、メディア関係者、さらには毎回出席してくれる国務院日中経済交流会の張雲方元事務局長、『人民中国』雑誌社の王衆一総編集長、中国国際友人研究会の田濤事務局長らの常連もいた。みなが一期一会の得難さを感じながら、中身の濃い3時間余りを過ごした。昔の日本人記者仲間も顔を出してくれ、翌日、彼から以下のメッセージが届いた。

「昨日は本当にお疲れ様でした。今の北京であれだけのイベントを開催された熱意と力量に敬服いたします。」

(中島浩司撮影)

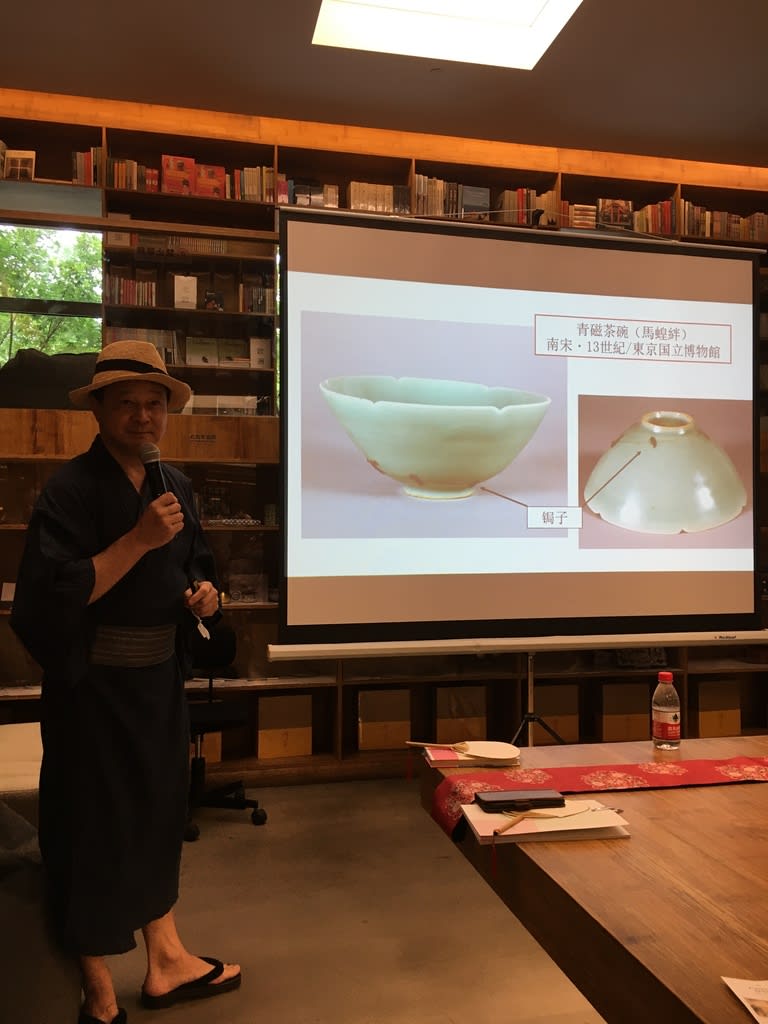

今回、出演者のトップバッターキヤノン中国の小沢秀樹社長。41年間の海外駐在経験をもとに、「感動」と「笑顔」をもたらす企業文化を紹介した。また、北京魯迅博物館の専属カメラマン田中政道氏は、30年に及ぶ広告カメラマン人生を通じて体感した職人の世界、さらには北京移住後、2000作以上に及ぶフォト川柳/俳句の創作を語った。

(高璇撮影)

(高璇撮影)

非常にユニークな出し物が、日本科学技術振興機構北京事務所の横山聡副所長による横笛演奏で、参加者に大好評だった。横山氏は埼玉県川越出身で、360年以上の歴史を誇る川越祭に、「五人囃子」の横笛奏者として参加し、さらには笛そのもの自分で手作りしてしまうほどの職人気質だ。この日は、わざわざ和装に着替え、テンポのゆっくりとした「鎌倉」と、躍動感のある「四丁目」の2曲を披露した。

(王立辰撮影)

最後に私が、汕頭大学新聞学院で行っている日本取材ツアー「新緑」のうち、2018年の北海道ツアーを、参加した卒業生とともに紹介すると同時に、『こんにちはサロン』の総括をした。

「異なる文化に接することの意義は、視野を広げ、コミニケション能力を高めることなどのほか、最も重要なのは、自分の文化を見直し、再認識するチャンスを得ること」

前列に座っていた学生たちが大きくうなづくのを見て、この一年の努力が報われたような気がした。一気に走り抜けたような2021年だった。2022年は中国南方で新たな展開を計画している。

(王立辰撮影)

以下は『こんにちはサロン』携帯アカウントのニュース

https://mp.weixin.qq.com/s/rLBxePgHgullKCXtvrORxg