昨日7月10日、北京・前門の「MUJI HOTEL BEIJING」で第2回「こんにちはサロン」が行われ、観客や運営スタッフを含め約100人が参加した。天安門に面した特別な場所で、中国共産党創立100周年記念式典が1日に行われたばかりの特殊な時期に、日中文化交流イベントが、しかも日中青年のボランティアによって実現したことは、極めて大きな意味を持っている。開催に尽力した各方面の方々に深く感謝申し上げたい。

コロナ下で各国の国際交流事業が軒並み影響を受け、さらに事態の長期化が予想される中、直接対面による異文化交流の試みは、今後ますますその意義を深めると考える。初回は3月27日、桜が満開の在中国日本大使館で、日本人教授3人によるコラボとして行った。今回は「夏祭り」をテーマに、ポスターには風鈴を用い、特製団扇を記念品として参加者に配布した。すべてボランティアの学生がデザインしたものだ。次回は秋の「収穫祭」を目指そうと、みなで誓い合った。

今回は、中国の一部若者の間でも関心を集めている日本文化の「癒し」「わびさび」をキーワードに、「和」の心を語るサロンを設定した。参加者は若者から年配者まで各層に渡った。

講演者は、茶道裏千家淡交会北京同好会講師、北京外国語大学日本語学院講師の松井美幸さん、「MUJI HOTEL BEIJING」総経理の濱岸健一さん、そして私、さらに総括のコメントを作家・翻訳家の劉檸さんにお願いした。

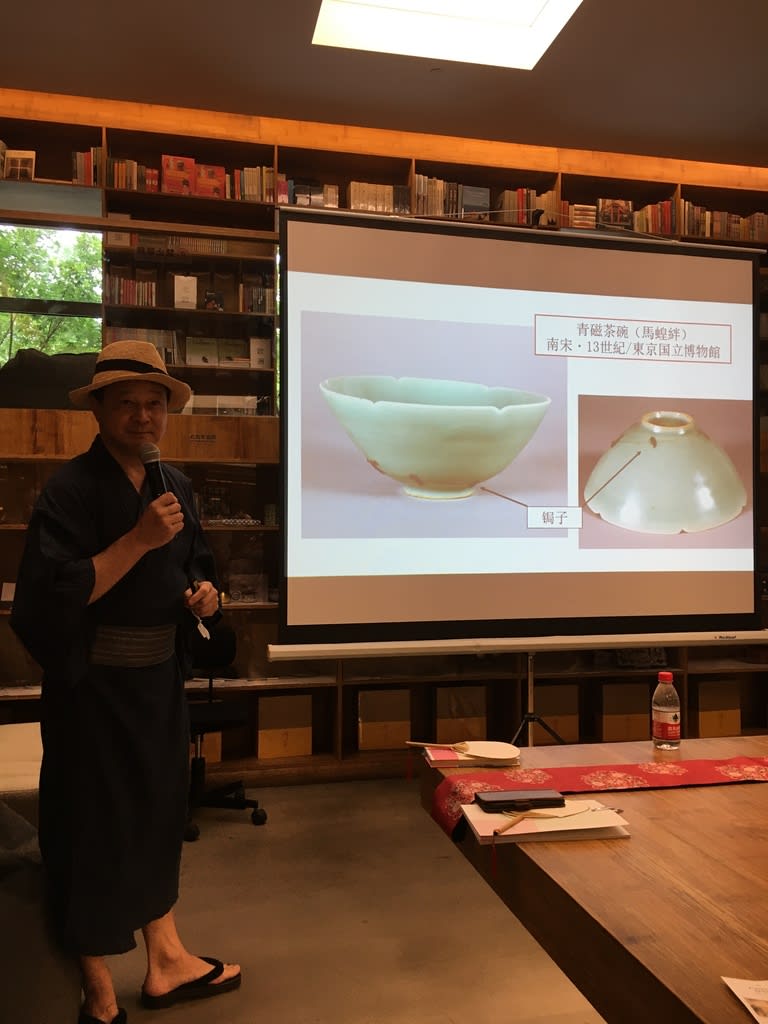

松井さんは主として「日本の茶道と季節感」について、様々な日本文化を結集し総合芸術ともいわれる「茶の湯」が、中国由来でもある日本の年中行事や季節の移ろいを取り入れている表現について解説した。

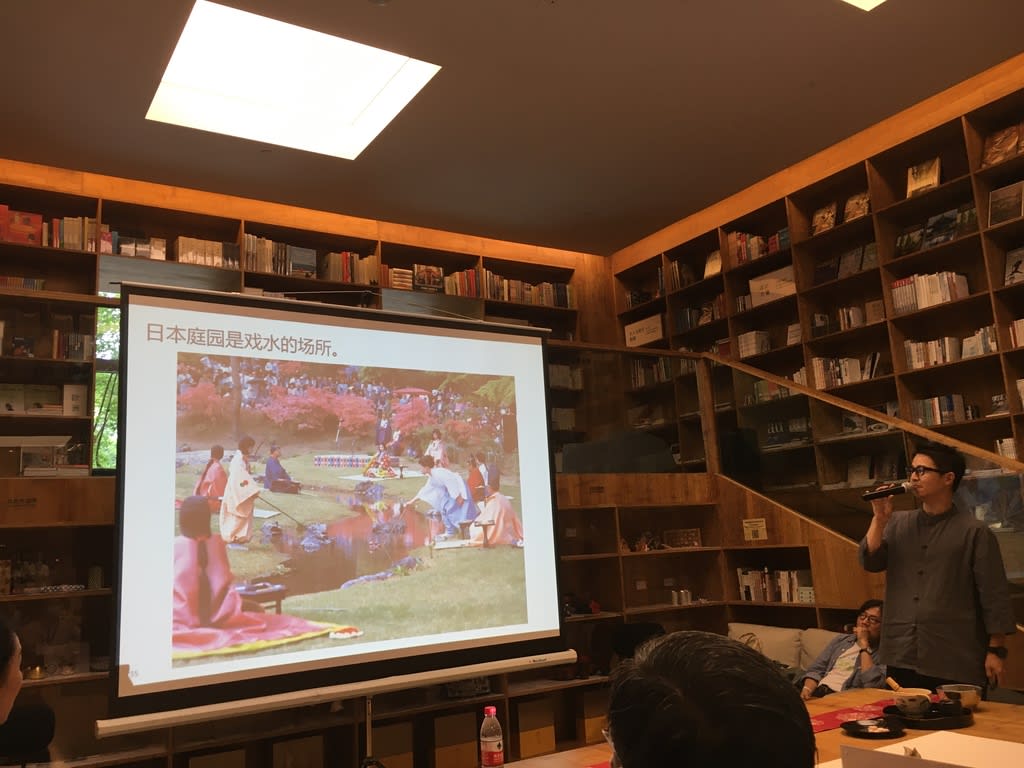

濱岸さんは、「誰でもできる日本庭園」と題し、仏教の影響を大きく受けた日本の庭園が、一貫して重んじてきた「自然との共生」の在り方を語った。

私は、「china(陶磁)とjapan(漆)の出会い」のテーマで、汕頭大学日本取材チーム「新緑」が2019年、京都で取材した金継ぎ(「京都平安堂」)の映像を中心に、中国の若者が体感した日中の修復工芸交流を紹介した。

【参考映像】壊れ物に命を吹き込む金継ぎ

長年の友人である劉檸さんは、自身の日本文化体験を踏まえながら最後の総括をしてくれた。

実に険しい道のりではあったが、参加者からの温かい言葉がすべての苦労に報いを与えてくれた。中国の若者を中心に、日本の伝統的な文化に対する関心はより深く、広がりをみせていることも痛感した。すこしでもその関心に応えることができればと思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます