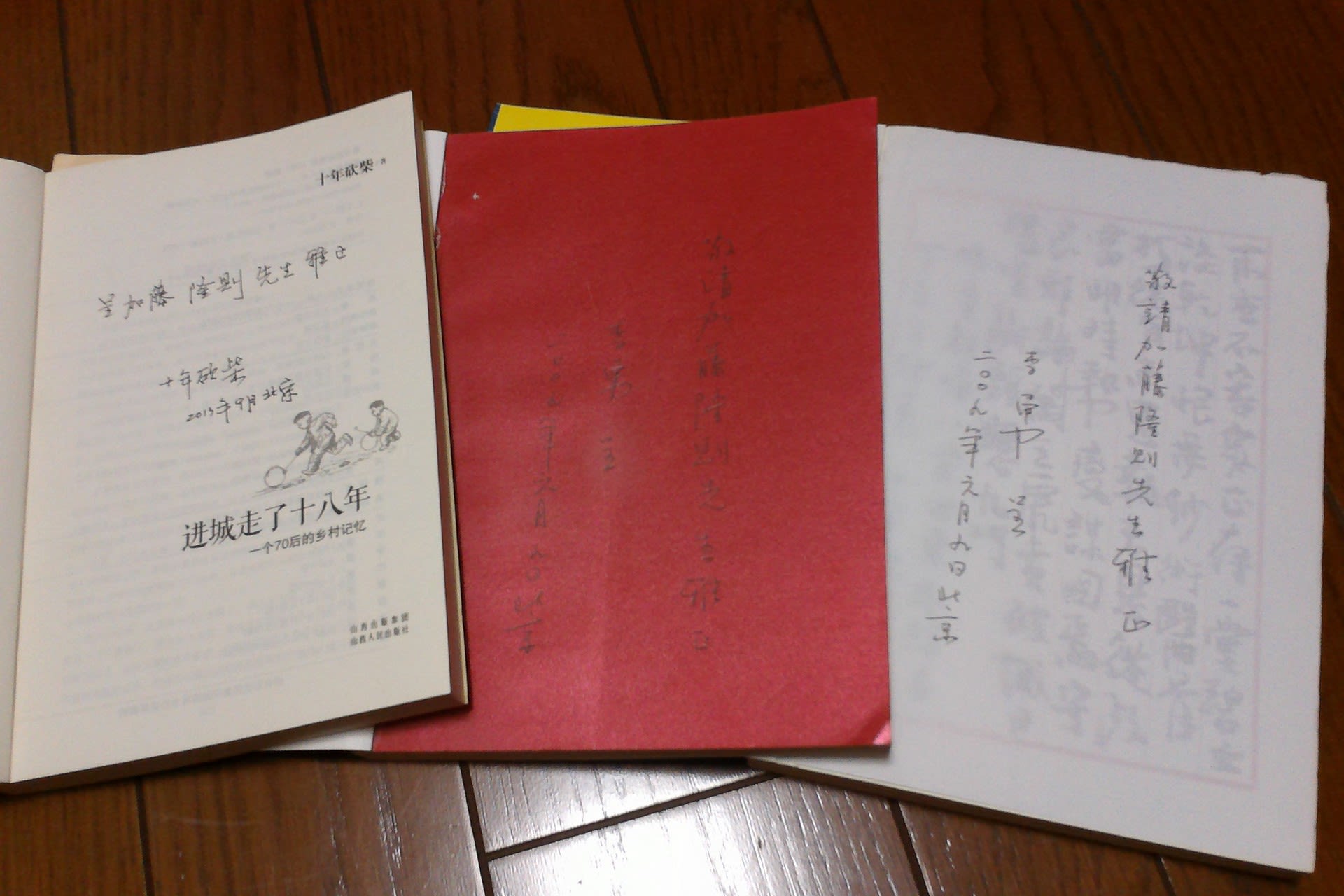

ずいぶん前のことになる。司法報道を担当する中国共産党中央政法委機関紙『法制日報』で9年半記者を務めた李勇が2008年10月18日、新聞社を離れる際、ブログに残した一文「飼育された記者人生との決別」がある。彼の筆名は十年砍柴(「10年柴刈り」の意)。歴史、時事などをジャンルにする著名作家だ。1970年代生まれで湖南省の田舎で農作業をしながら育ち、蘭州大学文学部を卒業して上京した。彼とは記者仲間を介して知り合い、今でも親交が続いている。新著が出るといつも私に署名をして贈ってくれる。自分の理想に誠実で、精神の独立を求める彼に敬意を表し、同文章を分けて全訳する。

ずいぶん前のことになる。司法報道を担当する中国共産党中央政法委機関紙『法制日報』で9年半記者を務めた李勇が2008年10月18日、新聞社を離れる際、ブログに残した一文「飼育された記者人生との決別」がある。彼の筆名は十年砍柴(「10年柴刈り」の意)。歴史、時事などをジャンルにする著名作家だ。1970年代生まれで湖南省の田舎で農作業をしながら育ち、蘭州大学文学部を卒業して上京した。彼とは記者仲間を介して知り合い、今でも親交が続いている。新著が出るといつも私に署名をして贈ってくれる。自分の理想に誠実で、精神の独立を求める彼に敬意を表し、同文章を分けて全訳する。◇ ◇ ◇ ◇ ◇

私が人事部に記者証を返しに行った時、人事部の先輩たちは記者証の写真をはがし、私に「記念に」と言って戻してくれた。写真の私は28歳で、やせて、表情は生き生きとしており、目にも潤いがあった。私はもともとそれほど感傷的ではないと思っていた。感傷は、9年半の歳月をこのオフィスで過ごすうちに、あたかも石を底知れない水たまりに放り込んだように、忘れられていた。

段ボールを二つ荷車で引き、いつもの仕事帰りと同じように正門を潜り抜けると、歩哨に立つ武警はいつものように塑像の如くたたずんでいた。水の流れのように過ぎ去った日々の中で、この歩哨は何回立つと新しい兵が老兵になり、退役したのち、再び新しい兵が来るのであろうか。かつて私は何度か社員証明書を忘れ、歩哨とやりあったことがある。退役し故郷に帰ったあの歩哨たちはどうしているだろうか。彼らは生計のため必死に働く中で、折に触れあの歩哨の仕事を思い出すのだろうか。

段ボールの中には数千枚の写真と十数冊のノート、五十万回の取材記録、山のような会議資料、さらに華やかな表彰状。9年半の歴史は、かくも簡単に荷造りされた。

記者人生に別れを告げる理由は自分でもはっきりわからない。もう何年も前からこの仕事にうんざりしてきたけれど、本当に辞職の覚悟を決めたのは、今年の初めだ。記者証を与えられているから身分は"記者"に違いないが、数年来、本当の記者をする機会があったと言えるだろうか?2000年以上前、司馬遷が事実をありのままに書き残し、君主への批判もはばからなかったことを、今日の我々はなし得ない。真実を記録できず、自由に表現することもできず、私は記者と言えるのだろうか?ただ飯の種を探しているだけじゃないのか!こうした記者人生に、どうして別れを告げないでいられようか?

家に戻って写真や取材記録を整理しながら、多くの興味深い、また憤りを覚える出来事が思い出されてきた。ここ数年、私はほとんどこうした記憶に触れずにきた。自分が恥ずかしくなるからだ。写真は私が9年半歩いてきた場所を記録している。香港、マカオを含め全国で足を運んでいないのは四つの省や自治区だけだ。だが、縦横無尽にあちこちを歩いても、一体何が残ったというのだろうか。異なる風景を見て、異なる人に会った以外、何もない。私と一緒に親しく寄り添い記念写真を撮ったあの人たちの半分以上は、もうだれだったのか思い出すことができない。当時、酒席で盛んに杯を交わし、長年の友人のように語り合ったはずだが、記念写真を残し、いよいよ劇が終幕を迎えると、こうした各地への取材は、"心と心をつなぐ芸術団"の巡業と大差のないものとなった。

一番最初に取材に行ったのは西安だった。武警本部が現地で第一回の会議を開いた。数日間の会議はいくら聞いても同じ話ばかりだった。社会人になったばかりの私は真面目に書き取ったが、心の中でつぶやいた。「こんな意味のない内容が記事になるのか?」と。会議がまだ終わらないうちに、報道担当者が事前に用意された統一原稿を私に渡し、若干修正をし、私の署名を加えれば万事めでたしというのだった。

私は考えた。たとえこういうやり方をするのであったも、どうして記者を会議に参加させなければならないのか。武警の報道担当者が直接、統一原稿をファックスで新聞社に送れば済む話ではないか。あとで私はその理由がやっとわかった。記者、特に中央のメディアが参加すれば、会議の格が上がるというのだった。記者はまた商店をにぎやかに見せるさくらの役割も演じた。取材と会議はみな気楽なもので、残った時間は当然、漢と唐代の都だったこの古都を観光し、大雁塔や華清池、兵馬俑は必ず立ち寄るべき場所だった。

私が最も驚いたのは、秦始皇帝陵遺跡公園に行った際の光景だ。正面は閉まっていたが、外の壁に石灰で"殺人は命をもって償う"と大きな文字が書かれ、一人の女性と二人の子どもが跪き、麻をかぶって喪に服し、後ろには怒った民衆が立って、中にいる者は出てこいと叫んでいた。記者の本能で私は前に進み、話を聞いたところ、女性の夫が近くの農村の農民で、数日前、公園の中でものを売っていて捕らえられ、地元の派出所に連れて行かれた。二日目、家族に連絡があり、夫は派出所で病死したという。家族と村人はきちんとした説明を求め、この事態になったのだ.

私が質問をし、写真を撮るのを見て、村人はおそらく私の身分を察知したのだろう、私を囲んでとめどなくまくしたてた。すると私と一緒に見ていた武警や同伴者は、そっと私を連れ出し、我々はこんな余計なことにかかわりに来たのではない、と言った。私は国家公務員を経験したことがあるが、たとえ官僚の規則がわからないものでも地元の主人にはメンツを与えなければならないことはわかる。記者の卵であっても、職場の指導者が命じていない"余計なことにかかわる"がどのような意味であるかわからないはずがない。結局、私は人込みから逃げ出してきた。

今から思えば、私の"処女取材"はすでに私の記者人生の基調を決していた。これはメディア学でいうところの本当の取材ではなく、ある劇の役回りを演じているに過ぎない。秦始皇帝陵遺跡公園のあのひと幕は私の心の中の一つの陰影となり、ある時は、たとえあの場に残って取材をしても、十中八九出稿はできなかったと自分を慰めた。だが、振り返ってまた考えれば、たとえ発表できなくとも、もし全力を尽くしていたらきっと良心に照らし恥じることがなかっただろうが、私は結局、力を尽くさなかった。

私はあの西安取材で、特別に時間を作って西北政法学院に行き、有名なオブジェ"地球を頂いた憲法"を見に行った。今、このオブジェの写真を見返せば、まるで隔世の感があり、瞬く間に時間が過ぎていったように思える。私と私が住む国家は、いったいどのような道を進んでいくのであろうか?

※(2)に続く