朝ドラ『おちょやん』の

「時代背景」がよく分からない

「いつの時代」の話なのか?

「これって、いつの時代の話をしてるんだろう?」

そんなふうに思ったこと、ありませんか? NHK朝ドラ『おちょやん』です。

第14週(3月8日~12日)では、千代(杉咲花)や一平(成田凌)たちの「鶴亀家庭劇」と、須賀廼家万太郎(板尾創路)の「万太郎一座」が、集客数を競う勝負が描かれていました。

背後には、万太郎と千之助(星田英利)の因縁があります。

「万太郎兄さん」に負けない、より「おもろい芝居」を作るために、千之助は一平と手を結びました。

また高峰ルリ子(明日海りお)や石田香里(松本妃代)など劇団員とも和解して、この勝負に臨みました。

結果は15人の差で千之助たちが敗れましたが、一平との合作である『丘の一本杉』は、笑って泣かせる、「鶴亀家庭劇」らしい芝居です。

また一平と千之助の関係、千之助と万太郎の関係という意味でも、大きく前進したのが第14週でした。

この勝負、元々は鶴亀株式会社の大山社長(中村鴈治郎)の発案です。勝ったほうを、ちょうどこの頃、日本に来た「チャップリン」に会わせるという話だったのです。

結局、万太郎は「世界の喜劇王」に会うことを辞退してしまいましたが。

「昭和7年」の衝撃

さて、ここで前述の疑問です。一体「いつの時代」の話を見てるんだろう?

この週の冒頭で、「千代と一平が結婚してから3年後」という説明がありました。確かに、千代の髪型も娘時代とは変っています。

して、「昭和七(1932)年」というテロップが出ました。さらにチャップリンが近々来日すると書かれた「新聞記事」も、ワンカット挿入されていました。

でも、それだけです。

「これで分かる人がどれだけいるのかな」と心配になるくらい、素っ気ない。と言うか、「ちょっと不親切じゃね?」って感じです。

チャップリンが、この年に「初来日」したのは事実です。しかも、それは5月14日のことでした。

そして翌日、5月15日に起きたのが、あの「五・一五事件」です。

海軍の青年将校たちが首相官邸に乱入し、当時の犬養毅首相を暗殺した、歴史上の大事件。しかし、ドラマの中では、まったく触れていません。

また、前年の昭和6年(1931)には「満州事変」が起きている。でも、そんなことも視聴者には知らされません。

「あれから3年」と説明があった、まさに3年前の昭和4年(1929)には、ニューヨークの株式相場が大暴落。世界恐慌が始まりました。

日本もまた、翌年の昭和5年には「昭和恐慌」と呼ばれることになる大不況に見舞われます。

「五・一五事件」も、昭和史の激しい流れの中での出来事でした。まさに「不穏な時代」だったのです。

そういう「時代背景」があっての大阪・道頓堀であり、芝居小屋であり、鶴亀家庭劇であり、千代や一平だったりするんですね。

視聴者が今見ている物語の背景が、「いつの時代」であり、「どんな時代」であるのかを、もう少しだけでいいので、伝えてくれるとありがたい。

なぜなら、登場人物たちと、彼らがやっていることに「奥行」が生まれるからです。

このドラマの中でも、やがて芝居が「不要不急」と見なされる風潮になっていくのは、それほど遠いことではありません。

最終回直前の『ボス恋』が、

スポンサーにケンカを売った!?

「なんだ、もう次で終わりかあ」と嘆くファンは多いかもしれません。『オー!マイ・ボス!恋は別冊で』(TBS系)は、来週が最終回になります。

波乱の「ラス前」

連ドラの最終回直前、いわゆる「ラス前」っていうのは、結構波乱があるものです。9日に放送された『ボス恋』第9話も例外ではありませんでした。

潤之介(玉森裕太)が奈未(上白石萌音)に婚約指輪をプレゼントしたかと思ったら、ラストで奈未がその指輪を返してしまった。「おいおい、まさかのお別れなのか?」という展開だったのです。

奈未にしてみれば、ようやく編集者という仕事の面白さ、奥深さが分かってきたところです。このまま潤之介と共に金沢に行き、結婚しちゃっていいのかと悩んだ末のことでした。

まあ、この決着のための最終回ですから、しばし待つしかありません。

実は、この第9話での「びっくり」が、もう1つあって・・・。

雑誌「MIYAVI」の編集長だった宝来麗子(菜々緒)が、なんと備品管理部に左遷され、会社の制服を着て仕事を始めました。

で、「MIYAVI」の新編集長としてやって来たのが、ライバル誌「ZEAL」の元編集長、高橋麻美(高橋メアリージュン)だったのです。

しかも、彼女はこう宣言しました。

「MIYAVIの路線を変えて、ハイブランドの付録企画を目玉に据える!」

それを聞いた、ドS先輩こと中沢涼太(間宮祥太朗)は、

「付録(かよ)……」

と吐き捨てるようにつぶやきました。

隣りにいた和田和美(秋山ゆずき)は、はっきり声に出して、

「そんなの、MIYAVIじゃない!」

それは、編集部員みんなの気持ちでもありました。

「付録付き雑誌」の功罪

いつの間にか、書店やコンビニに「付録付き雑誌」が大量に並ぶようになっています。

特に目につくのが女性誌で、ライフスタイル系はもちろん、ファッション雑誌も付録満載。ポーチ、バッグ、財布、アクセサリー、ハンカチなど多彩かつ豪華です。

この「付録路線」は2001年の規制緩和から始まったようですが、付録の御威光は圧倒的で、もはや付録付きの「雑誌」なのか、雑誌付きの「付録」なのか、判然としません。

いわば、雑誌の「食玩化」です。

しかも、この「付録付き雑誌」の売れ行きがいい。読者にとっては魅力的で、だから各社が参入するわけです。

一方、「付録付き雑誌」の隆盛は、雑誌そのものの「価値の低下」であり、もっと言えば「雑誌文化の衰退」だとする議論があるのも事実です。

『ボス恋』の編集会議でも、中沢が主張します。

「これまでMIYAVIは企画内容で勝負してきました!」

高橋の反論は、

「これはビジネスよ。売れない雑誌ばかり作ってる出版社がどうなるか、あなたたちも学んだでしょ?」

中沢の言い分にも、高橋の言葉にも、それぞれ一理あります。

とりあえず、付録の企画は、また次の会議で話し合うことになりました。

それにしても、ここで「付録付き雑誌」をネタにしてくるとは、脚本の田辺茂範さんと制作陣も思い切ったことをするものです。

何しろ、この番組のスポンサーには、「宝島社」が入っているんですから。

「付録付き雑誌」を代表する『GLOW』、『steady.』、『InRed』、『SPRiNG』などは、どれも宝島社が出している雑誌です。今や「付録付き雑誌」の総本山と言っていい。

凄かったのは、中沢が「付録(かよ)・・」と苦笑いした直後のCMが、宝島社の『InRed』だったことです。

付録は、エコバッグに大変身しちゃう「くまのプーさん ミニポシェット」。いや、ちょっと欲しくなりました(笑)。

スポンサー叩きか、アシストか

これって、見方は2つ、あります。

1つは、「付録付き雑誌」の総本山がスポンサーでありながら、出版の王道を守るべく、果敢に「付録付き雑誌」批判に挑んだ。

2つ目の見方は、「付録付き雑誌」を邪道として叩くと見せかけて、現在の出版界における「付録付き雑誌」の存在をアピールし、ちゃっかりスポンサーを喜ばせた。

どちらにしても、「MIYAVI」的な世界が決して安泰なものではない現状を知らしめることで、出版文化や活字文化について考える、ちょっとした「きっかけ」をくれたのではないでしょうか。

やはり「ラス前」は波乱です。奈未たちの恋も含め、あれやこれやの決着は、来週の最終回で。

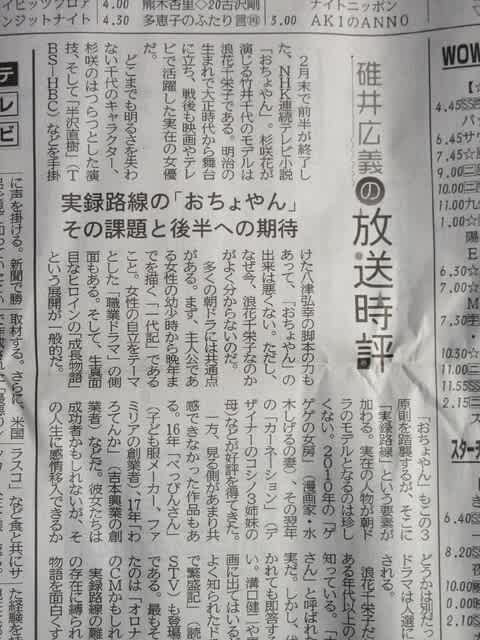

実録路線の「おちょやん」

その課題と後半への期待

2月末で前半が終了した、NHK連続テレビ小説「おちょやん」。杉咲花が演じる竹井千代のモデルは浪花千栄子である。明治の生まれで大正時代から舞台に立ち、戦後も映画やテレビで活躍した実在の女優だ。

どこまでも明るさを失わない千代のキャラクター、杉咲の溌剌とした演技、そして「半沢直樹」(TBS―HBC)などを手掛けた八津弘幸の脚本の力もあって、「おちょやん」の出来は悪くない。ただし、なぜ今、浪花千栄子なのかがよく分からないのだ。

多くの朝ドラには共通点がある。まず、主人公である女性の幼少時から晩年までを描く「一代記」であること。また女性の自立をテーマとした「職業ドラマ」の側面もある。全体的には生真面目なヒロインの「成長物語」という展開が一般的だ。

今回の「おちょやん」もこの三原則を踏襲するが、そこに「実録路線」という要素が加わっている。実在の人物が朝ドラのモデルとなるのは珍しくない。2010年の「ゲゲゲの女房」(漫画家・水木しげるの妻)、その翌年の「カーネーション」(デザイナーのコシノ3姉妹の母)などが好評を得てきた。

一方、見る側があまり共感できなかった作品もある。16年「べっぴんさん」(子ども服メーカー、ファミリアの創業者)、17年「わろてんか」(吉本興業の創業者)などだ。彼女たちは成功者かもしれないが、その人生に感情移入できるかどうかは別だった。実録系ドラマは人選に大きく左右される。

女優の浪花千栄子だが、確かにある年代以上の人は名前を知っている。「大阪のお母さん」と呼ばれたことも事実だ。しかし、代表作を聞かれても即答するのが難しい。溝口健二や黒澤明の映画に出てはいるが脇役だ。よく知られたドラマ「細うで繁盛記」(読売テレビーSTV)も登場人物の一人である。最もその名を広めたのは「オロナイン軟膏」のCMかもしれない。

実録路線の難点はモデルの存在に縛られることだ。物語を面白くするためとはいえ「なかったこと」をあったようには見せづらい。逆に、遺族や関係者への配慮から「事実」を削除したり、ぼかしたりすることもある。

本来はモデルの実人生を「原作」と捉え、大胆に「脚色」しても構わないのだ。それがドラマ作りでもある。だが、現在までのところ、「おちょやん」は浪花千栄子の軌跡をなぞってはいるが、「いい人」だけではなかった女優の業(ごう)や情念までは描いていない。そこが最も後半に期待するところだ。

(北海道新聞「碓井広義の放送時評」2021.03.06)

ドラマ「あなたのそばで明日が笑う」

進む速度は人それぞれ

東日本大震災から10年。いくつもの関連番組が並ぶが、6日放送の特集ドラマ「あなたのそばで明日が笑う」(NHK)は静かな佳作だった。

真城蒼(綾瀬はるか)の夫、高臣(高良健吾)は震災で行方不明となった。また高臣と義母(阿川佐和子)が営んでいた書店も流された。

10年間、息子を育てながら必死で資金を貯めた蒼は新たな店を開こうとしている。あらすじを書けば、それだけだ。しかし、この小さな物語は被災地と、そこに生きる人の10年をしっかり包み込んでいた。

高臣が見つかっていないこともあり、蒼は今も帰りを待ち続けている。夢で会えた時はうれしい。それでいて、高臣の声や言葉を忘れかけている自分に愕然とする。書店も、完成間近になって「(店を開くと)高臣がもう帰ってこない気がする」と立ち止まってしまう。

過去と現在。記憶と忘却。整理することのできない感情が揺れ動く蒼を、綾瀬が丁寧に演じていた。

終盤、書店づくりで出会った建築士、葉山瑛希(池松壮亮)が言う。「あなたが思い出すことを僕も思い浮かべたい」と。蒼は「近くにいることが、そばにいることじゃない。遠くにいても寄り添うことはできる」と答える。

脚本の三浦直之は、被災者同士でさえ安易に分かり合わせたりしない。だが、義母の「進む速度は人それぞれ」という言葉で救っている。10年もまた通過点のひとつだ。

(日刊ゲンダイ「テレビ 見るべきものは!!」2021.03.10)

大河ドラマ「青天を衝け」

現代を逆照射できるか

NHK大河ドラマ「青天を衝け」が始まった。主人公は渋沢栄一。天保11年(1840)に現在の埼玉県深谷市の農家に生まれ、一橋慶喜の家臣として幕末を生き、明治維新後は官僚となった。

やがて実業界に転じ、第一国立銀行(現・みずほ銀行)、東京海上保険(現・東京海上日動火災保険)、東京商法会議所(現・東京商工会議所)などの設立や運営に携わる。創設に奔走した会社は500を超え、「日本資本主義の父」と呼ばれている。昭和6年(1931)没。91歳だった。

とはいえ、名前は知っていても業績や人物像はよく分からないという人が多かったはずだ。いきなり注目が集まったのは2019年4月。24年に発行される新一万円札の肖像画に決まったのだ。

当時、NHKでは21年の大河ドラマの主人公を検討中で、渋沢も候補の一人だった。すでに抜擢されていた脚本家は、15年の連続テレビ小説「あさが来た」を手掛けた大森美香だ。波瑠が演じたヒロインのモデルだった広岡浅子と同時代の大物実業家として浮上したのかもしれない。

いずれにしても渋沢を主人公に決めた時点では、新型コロナウイルスは出現していなかった。その波乱に満ちた生涯を描けば、異色の「偉人伝」になると思ったはずだ。

しかしコロナ禍は社会全体を大きく変えた。政治や経済はもちろん、当り前と考えられてきたものを見直すことを迫られたのだ。それは「暮らし方」だけでなく、「働き方」にまで及んでいる。当然のように存在してきた「会社」や、その基盤である「資本主義」とは何なのか、という問いかけも必要となった。

そんな状況下での大河である。渋沢と他の実業家との違いは、著書「論語と算盤」にもあるように、単に利益を得るだけでなく、倫理観をもってビジネスを行うべきだと考えていた点にある。富は広く配分し、個人による独占をよしとしない。

今、多くの企業が過剰な自己防衛に走る余り、いとも簡単に個人を切り捨てている。ならば、そもそも会社は誰のためにあるのか。そんな切実な疑問に、「日本資本主義の父」は何と答えるのだろう。現代を逆照射する大河ドラマとなることを期待したい。

(しんぶん赤旗「波動」2021.03.01)

時代を危惧し嘆いた著者最後の「声」

坪内祐三『最後の人声天語』

文春新書 1045円

坪内祐三が『文藝春秋』に連載していたコラム「人声天語」。それは朝日新聞「天声人語」のパロディではない。

「天声」はパブリックなイメージだが、「人声」は個人的な声だ。坪内は2003年6月号の初回で、「反射神経による発言」だと明かしている。

その坪内が20年1月13日に61歳で急逝し、シリーズ最新刊のタイトルは『最後の人声天語』となった。15年からの5年間、坪内はどんな反射を見せたのか。

スマートフォンの普及でパソコンを操作出来ない若者が登場した15年。映画館の場所も体で憶えた少年時代を回想し、「身体性が現代人からどんどん失なわれて行く」と危惧する。

18年には、40年も通った神保町の「岩波ブックセンター」が、本を飾り物にしたブックカフェに変わったことを嘆いた。しかも新聞や雑誌がこの店を好意的に紹介するに及んで、「もし本気だとしたら私は絶望的な気持ちになる」と。

平成の終わりとなった19年春。この年に亡くなった橋本治、岡留安則らの名前を挙げ、団塊の世代にとっての「七十の壁」を指摘。自分たちシラケ世代には「六十の壁」があり、「五月八日に六十一歳になる私は恐怖だ」と続ける。

20年に入ると、デジタル化の進行によって「言葉の文脈が消えて行く」と看破した上で、「この先日本は大丈夫だろうか」と心配していた。

そして今、コロナ禍や東京五輪や現政権について、坪内の「人声」が聞いてみたくて堪らない。

(週刊新潮 2021年3月4日号)

長瀬智也×クドカン『俺の家の話』は、

一体どこがスゴイのか?

「クドカンドラマ」であること

たくさんのドラマの中から「これを見よう」と決める時、その選択基準は何でしょうか。

告知情報などで知った概要。刑事ものとか医療ものとかのジャンル。好きな俳優や人気女優が出ている。

さらに「脚本家」で選ぶという人も少なくないと思います。

中でも、クドカンこと宮藤官九郎さんの名前は吸引力が強い。見たことのないもの、トンデモナイものを見せてくれそうな期待感があるからです。

前代未聞の「ホームドラマ」

長瀬智也主演『俺の家の話』(TBS系)は、そんな期待を超えたドラマです。

何しろキーワードは、「介護」「プロレス」「能」なのですから。普通は想像もつきません。

しかし、クドカンの手にかかると、この3つが融合した、前代未聞の「ホームドラマ」になってしまう。

物語の舞台である「俺の家」は能の宗家。当主の観山寿三郎(西田敏行)は二十七世観山流宗家で人間国宝です。

とはいえ2年前に脳梗塞(こうそく)で倒れ、下半身のまひが消えません。現在も車椅子に乗っています。

長男の寿一(長瀬)は家を出てプロレスラーをしていました。

しかし突然、寿三郎が危篤状態に陥った時、急きょプロレスから引退し、父の跡を継ごうと決意しました。

物語を際立たせているのは、有能な介護ヘルパーの志田さくら(戸田恵梨香)の存在です。

寿三郎は彼女にほれ込み、婚約者扱い。財産を全て渡すと記した遺言状を何通も書いています。進行している認知症の影響でした。

一方、寿一の弟で弁護士の踊介(永山絢斗)が調べたところ、これまでに、さくらは亡くなった被介護者から遺産の一部を受け取っていました。

狙いは観山家の財産なのか。性悪な「後妻業の女」なのかとザワつきましたが、その後、彼女の丁寧な介護に対する、感謝の気持ちだったと判明します。

秀逸な「介護ドラマ」

引退し、さくらと共に父の面倒をみている寿一ですが、時には目を離すこともあります。寿三郎にトラブルが発生するのはそんな時です。

「最近は調子がよかったから、まさか」と言い訳する寿一を、さくらが叱りました。

「介護にまさかはないんです! 常に細心の注意で臨んでも、予期せぬ事が起こるんです。介護をナメないでください!」

この『俺の家の話』は、ホームドラマであると同時に、秀逸な「介護ドラマ」でもあるのです。

誰かを介護したり、誰かに介護されたりすることが当たり前の社会にいながら、つい目を背けがちなのが介護問題かもしれません。

脚本のクドカンは見る側を笑わせながら、「要介護」や「要支援」の規定から、シルバーカー(高齢者用手押し車)利用者の心理まで、ごく普通の事として介護の話題を物語化していきます。

この「笑わせながら」と、「普通の事として」という点がスゴイ。

5日の放送では、寿三郎は「要介護2」と認定されていました。これが3になると施設に入るケースが多い。

ちなみに私の母は「要介護5」ですので、施設にいます。コロナ禍のため、家族である私たちも面会が困難な状態がずっと続いています。会えないって、お互いに辛いですよね。

ですから、家族と共に過ごしている寿三郎と、明るい観山家の面々を見ながら、正直、とても羨ましかったりするのです。

「教育ドラマ」で「恋愛ドラマ」?

また、このドラマでは、寿一の息子である秀生(ひでお 羽村仁成)は「学習障害」の小学生です。

確かに、教室での集団学習は苦手かもしれません。でも秀生は、「能」には興味津々だし、舞えば楽しく、しかも寿三郎の見立てでは才能もある。

子どもが持っている可能性を発見し、伸ばしてあげるのは大人の務めでもあります。

「介護ドラマ」であると同時に、一種の「教育ドラマ」としても見ることが出来そうです。

父の世話と能の稽古(けいこ)に加え、家の台所事情から、家族にはナイショで覆面レスラー「スーパー世阿弥マシン」としてリングに戻った寿一。

長瀬さんが好演する「体幹の強い男」は、その心も大きく、そして優しい。

そんな寿一に、さくらは正面から「好きです!」と告白しました。そして弟の踊介は、そのさくらを好きになっています。

「介護ドラマ」で、「教育ドラマ」で、「恋愛ドラマ」でもある「ホームドラマ」なんて、一体誰に書けるのか。

やはり、クドカン恐るべし!です。

『MIU404』の塚原あゆ子ディレクターに、

「芸術選奨」文部科学大臣新人賞!

【解読『おちょやん』】

ヨシヲたちの悪だくみから垣間見えた

「興行界の暗黒史」

NHK連続テレビ小説『おちょやん』の第12週(2月22日~26日)。千代(杉咲花)と弟・ヨシヲ(倉悠貴)の「再会」と「別れ」が描かれました。しかも、「興行界の暗黒史」まで垣間見せてくれたのです。

ドラマの時代背景は、昭和4年(1929)2月。千代たちの「鶴亀家庭劇」は、次の公演に向けて準備を進めていました。

千代、初めての接吻

一平(成田凌)が書いた芝居「若旦那のハイキング」も、前座として上演されることになります。その物語は・・・

ライバル同士の大店(おおだな)があり、一方の店の若旦那(演じるのは一平)と、商売敵のお嬢さん(千代)が恋に落ちます。両家は大反対。

彼女の本当の気持ちを知りたい若旦那は、毒の入った酒を飲んで心中しようと言い出します。一途なお嬢さんはこれを飲みますが、実は毒など入っていませんでした。

感激した若旦那がお嬢さんを抱きしめる場面。これが警察の「検閲」に引っ掛かります。修正して公演ということになりました。

ところが千代には、お嬢さんの「好きな人となら死んでもいい」という気持ちがよく分かりません。ただ、弟のヨシヲのためなら死ねると思うのです。

初日。一平は例のシーンで、「ずっと一緒や、離さへんで!」と千代の手を握っただけでなく、そのままキスしてしまいます。もちろん、見ていた警官は「中止!」と叫びました。

警察で尋問を受ける一平たち。謝って事をおさめようとする熊田(西川忠志)に対し、一平は引こうとしません。主張します。

「辛いことも、恥ずかしいこともみんな、目そらさんと芝居にする! 悲しいけど、どこか滑稽な人の生きざまが見えてくんねん。俺は、そないな新しい喜劇を作りたいんや!」

キスの経験などなかった千代は大いに困惑しましたが、それでも覚悟を決めます。稽古からの帰り道、一平に向かって言いました。

「初めての接吻、芝居の未来に捧げた思たら、なんやちょっと嬉しい気もするしな」

と、そこへ突然男が現れ、一平を殴り倒します。「よくも姉やんを傷ものにしてくれたな!」と凄んだのは千代の弟、ヨシヲ。十何年ぶりの再会でした。

ヨシヲたちの悪だくみ

第12週は、このヨシヲを軸に話が進みます。何より千代を驚かせ、そして悲しませたのは、ヨシヲが「悪の道」に踏み込んでいたことでした。

道頓堀界隈で不審火があったりしたのですが、それは鶴亀家庭劇への嫌がらせであり、警告だったのです。しかも、ヨシヲはそのためにやって来た男たちの仲間でした。

「神戸の土地や建物を扱う会社」で働いているとヨシヲは言いますが、そうではなかった。ハンサムで、好青年に見えるのですが、実は入れ墨までしていました。

そして、鶴亀株式会社の大山社長(中村鴈治郎)に電話してきた男たちは、家庭劇の公演を中止しなければ、芝居小屋を燃やすと脅迫したのです。公演は中止となりました。

大山社長が手を回して調べたところ、前の年に鶴亀が買収した「神戸の芝居小屋の元興行主が、地元の荒くれもんを雇って、鶴亀を潰そうとしている」ことが判明しました。

社長は言います。

「私利私欲ばっかり考えてる時代遅れの連中に、この国の娯楽文化の発展、潰されてたまるかい!」

男たちは「神戸の親父」の命令で動いており、鶴亀家庭劇を潰すだけでなく、鶴亀の興行権を奪うことが目的でした。

興行界の暗黒史

この「神戸の親父」が気になりますよね。実際に、鶴亀のモデルである「松竹」がこうした脅迫を受けたかどうか、それは分かりません。

ただ、この時代、「神戸の親父」といえば、やはり思い浮かぶのは「山口組」です。

山口組と興行の関係は、すでに結成当時の大正初期から始まっていました。

初代の山口春吉親分は、港湾荷役業を行うかたわら、神戸新開地に劇場を持つ市会議員を通じて浪曲界への足掛かりを作ります。

さらに、あの田岡一雄の親分となる二代目の山口登は、新たな事業展開として「山口組興行部」を立ち上げます。

東京浅草の興行界や大阪の吉本興業にも働きかけて、浪曲、歌謡曲、そして大阪相撲の興行にも手を染めていきました。

2017年から18年にかけて放送された、朝ドラ『わろてんか』のヒロイン、藤岡てん(葵わかな)のモデルは、吉本興業の創業者である「吉本せい」です。

しかし、さすがにドラマの中では、吉本興業と山口組の「密な関係の歴史」は詳細に描かれませんでした。

その意味で、今回、「神戸の親父」が大阪・道頓堀に「やくざ者」を送り込み、芝居小屋に放火までしようとしたエピソードは、架空であるにしても、かなり挑戦的なのです。

しかも、そこに大人になったヨシヲをからめてきた。脚本の八津弘幸さんならではの大胆な仕掛けと言えそうです。

ご存知のように、千代のモデルである浪花千栄子にも3歳下の弟がいました。

ところが、この弟の「その後」について、詳しいことが分かっていません。千栄子自身も、弟について書いたり、語ったりしていません。

後に、千栄子は親戚の娘を養女にしています。そして、この養女が「弟の娘」だという説もあるのですが、実際にそうだったのか、本当のところは不明です。

ヨシヲとの別れの先に

かつて可愛がっていた弟との思い出を大切にしてきた千代。いえ、「ヨシヲがどこかで元気にしてくれている」ことを心の支えにして、千代は生きてきました。

ところが再会した弟は、橋の下で飢えていた自分を救ってくれた「神戸の親父」と、その子分たちを家族だと思ってやってきたと言うのです。

「人がどうなろうと、あんたがどうなろうと、知ったことやあらへん。人間はな、しょせん一人なんや!」

でも、千代はヨシヲを見捨てません。

「あんたを救えんのやったら、うちはどないなってもええ!」

それでも反発するヨシヲに、一平が語りかけます。

「この世の中で、お前のこと、誰より思てたんは、間違いのう千代や」

結局、大山社長の「調整」が功を奏し、神戸から来た男たちは帰っていきました。

迷いながらも、芝居小屋に放火しようとしたヨシヲですが、警戒のために見張っていた千之助のおかげで「未遂」に終わりました。

ヨシヲは、千代に本音をぶつけます。

「鶴亀を潰すだけやあらへん。俺は姉やんも引きづりおろそうと思うてた!」

衝撃でした。千代にとって悲しく、そして辛い言葉でした。

ところが、そこでヨシヲのお腹が、「ぐう~」と鳴ったのです。思わず笑いそうになる千代。

悲劇と喜劇は紙一重。何とも上手い演出です。

手早く食事の用意をする千代。食べるヨシヲ。

それでも、「しょせん人間は一人や」と言い張るヨシヲに、千代が・・・

「わかってへんのは、あんたや。ほんまは、(そうと知らずに)人さん助けてる。それがうちや! ヨシヲはどっかにいて、ずっとうちを励まし続けてたんや」

どこか納得した表情のヨシヲですが、やはり出て行こうとします。千代は、自分のお守りであるビー玉をヨシヲに渡しました。

「いつか必ず返しに来てくれんねんで。そん時は、とびきりの喜劇見せたるさかいに」

去っていくヨシヲに向かって、千代が声を掛けます。

「誰が何と言おうと、あんたはうちの自慢の弟や!」

ヨシヲは振り向きません。でも、千代の気持ちは届いたはずです。見送る千代の、泣き笑いのような表情が絶妙でした。

ふと気がつくと、そんな千代の傍らに立っていたのが一平です。「また一人になってしもた」と泣く千代を、一平がしっかりと抱きしめました。

「一人やあらへん。俺がおる」

夜の路上に立つ2人。その美しいシルエットの引きの画で、第12週は幕を閉じました。

鶴亀家庭劇の活動はもちろん、千代と一平、2人の関係の進展が気になる次週です。

テレ東「ゴッドタン」に漂う

地下の秘密クラブ感

1000回先まで続けてほしい

土曜深夜のバラエティー番組「ゴッドタン」(テレビ東京系)が700回を突破した。放送開始から13年。レギュラー陣は、おぎやはぎの小木博明と矢作兼、劇団ひとり、そして松丸友紀アナウンサーである。

変わらないのは出演者だけではない。自分たちのやりたい笑いに特化し、アナーキーな企画を連射する姿勢も変わっていない。

700回を記念して、各メンバーの「神シーン」が流された。パンツ一丁でキモンスター(キモい怪物)に変身する小木。「私立恵比寿中学」の柏木ひなたとペアを組み、ただの「中年ファン」と化して踊りまくる矢作。

さらに、劇団ひとりは女優のみひろを相手に、瞬間芸の極致ともいうべきアドリブを駆使してラブシーンを演じていた。3人とも最低のくだらなさで最高の面白さだ。

しかも、この「最低で最高の笑い」は3人だけのものではない。番組に登場する他の芸人やタレントも、ここではリミッターが外れたかのような笑いを披露する。いや、“素の実力”で勝負せざるを得ない。その意味では怖い番組なのだ。

13年の間にはさまざまなことがあった。しかし東日本大震災に遭い、テレビ広告費がネットに抜かれ、コロナ禍で「不要不急」と言われても生き延びてきた。この地下の秘密クラブのような「笑いの場」が唯一無二の存在だからだ。ぜひ1000回の先まで続けて欲しい。

(日刊ゲンダイ「テレビ 見るべきものは!!」2021.03.03)

近親者の証言をたどって描く

今は亡きフォーク歌手の新たな一面

なぎら健壱『高田渡に会いに行く』

駒草出版 2,750円

2016年春のことだ。突然テレビから高田渡の歌声が聞こえてきた。しかもアイスキャンディー「ガリガリ君」のCMだ。過去25年間、据え置いてきた60円の定価を、10円値上げするという告知である。

流れていたのは1971年にリリースされた「値上げ」という曲だ。当初、「ぜんぜん考えぬ」だった値上げが、最後は「ふみきろう」となる秀逸な歌詞は、政治家の答弁を繋ぎ合わせたものだった。

フォーク歌手の高田が世を去って16年近い。かつて同じステージに立つなど親交の深かった著者は、最も近くにいた人たちを訪ねて歩く。兄の烈(いさお)は、「母親の記憶がない」という弟の言葉を覚えていた。高田は8歳で母親を失っている。それから10年後に詩人だった父親も亡くなるが、父との関係は濃密だった。暮らしていたのは東京の外れにあった、都の困窮者用住宅だ。

息子の漣は、中学時代の高田がサッカー部を作ったこと、さらにスケートも得意だったことを明かして著者を驚かせる。練習に打ち込むスポーツ少年のイメージは新鮮だ。また音楽の道に進んだ漣は、高田から「お前はお前なんだから、お前のやりたいことを好きにやればいいんだ」と言われたことも忘れていない。

そして漣の母である富美子は、静かに世の中を斜めに見ているような歌詞を書いた高田が、「人間としては“人好き”だったと思う」と回想する。「そうかなあ」といぶかしがる著者に、「人物を見るのが好きじゃないですか」と答えている。これもまた新たな一面だ。

本書では酒をめぐる「伝説」の真相も知ることが出来る。高田は「高田渡」をやり続けるために酒を必要とした。多くは失敗談だが、それを喜劇としてしまうところに「高田の悲劇があった」と著者。もしも健在なら、高田は今年72歳のはずだ。現在の人と社会を見つめながら、どんな歌を聴かせてくれただろう。

(週刊新潮 2021年2月25日号)